在一項1942年的經典實驗中,美國心理學家亞伯拉罕·盧欽斯要求志願者透過想象他們腦海中的水壺來做一些基礎數學題。例如,給出三個空容器,每個容器的容量不同——分別為21、127和3個單位的水——參與者必須想辦法在容器之間轉移液體,以精確量出100個單位。他們可以隨意多次裝滿和倒空每個水壺,但他們必須將容器裝滿至極限。解決方案是首先將第二個水壺裝滿至其127個單位的容量,然後將其倒入第一個水壺中,倒出21個單位,剩下106個,最後將第三個水壺裝滿兩次,減去6個單位,剩餘100個。盧欽斯向他的志願者展示了更多可以用基本相同的三步法解決的問題;他們很快就完成了這些問題。然而,當他給他們一個比之前的任務更簡單、更快速的解決方案的問題時,他們卻未能看到。

這次盧欽斯要求參與者使用容量分別為23、49和3個液體單位的容器量出20個單位的水。解決方案顯而易見,對吧?只需裝滿第一個水壺,然後將其倒入第三個水壺:23 – 3 = 20。然而,盧欽斯實驗中的許多人仍然試圖用老方法來解決這個更簡單的問題,將第二個容器倒入第一個容器,然後再倒入第三個容器兩次:49 – 23 – 3 – 3 = 20。當盧欽斯給他們一個有兩步解決方案,但無法使用志願者已經習慣的三步法解決的問題時,他們放棄了,說這是不可能的。

水壺實驗是定勢效應最著名的例子之一:人類大腦頑固地傾向於堅持對問題的熟悉解決方案——首先想到的那個——而忽略其他替代方案。通常,這種思維方式是一種有用的啟發式方法。一旦你找到了一種成功的剝蒜方法,例如,每次你需要新的蒜瓣時,就沒有必要嘗試一系列不同的技巧。然而,這種認知捷徑的問題在於,它有時會妨礙人們看到比他們已經知道的更有效或更合適的解決方案。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

在盧欽斯早期工作的基礎上,心理學家在許多不同的實驗室研究中複製了定勢效應,參與者包括新手和專家,他們運用了各種心理能力,但究竟是如何以及為什麼會發生這種情況一直不清楚。大約15年前,透過記錄高水平國際象棋棋手的眼球運動,我們解開了這個謎團。事實證明,受這種認知捷徑影響的人們確實看不到他們環境中某些可以為他們提供更有效解決方案的細節。研究還表明,心理學家多年來發現的許多不同的認知偏差——例如,法庭和醫院中的那些偏差——實際上都是定勢效應的變體。

回到原點

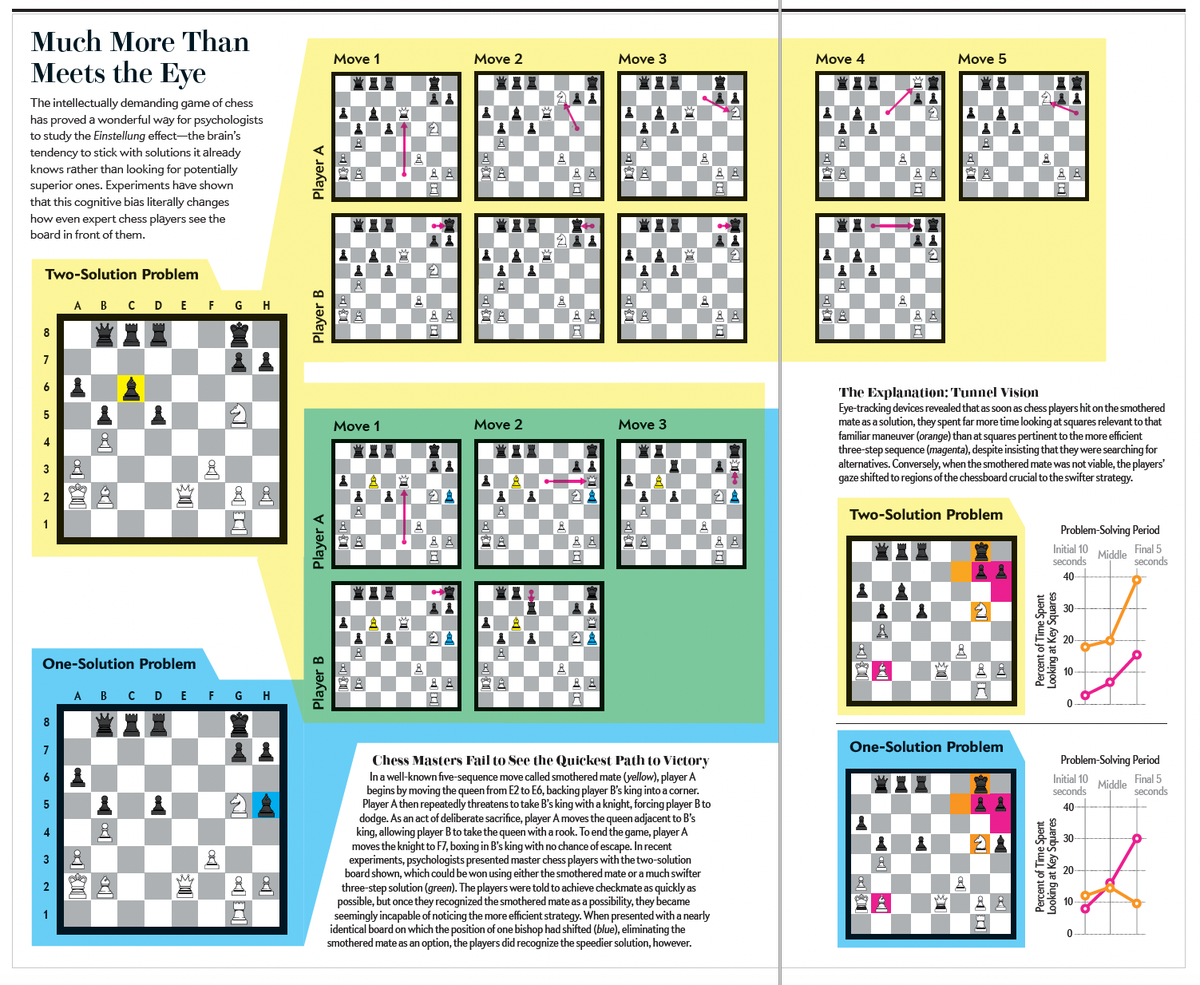

自至少20世紀90年代初以來,心理學家一直在透過招募不同技能水平的國際象棋棋手(從業餘棋手到特級大師)來研究定勢效應。在這樣的實驗中,研究人員向棋手展示了虛擬棋盤上國際象棋棋子的特定佈局,並要求他們儘可能在最少的步數內實現將死。例如,我們自己的研究為國際象棋專家棋手提供了他們可以使用稱為悶將的著名序列完成將死的場景。在這個五步操作中,犧牲皇后以將對方的一枚棋子引到方格上,以阻止國王的逃跑路線。棋手還可以選擇用一個不太熟悉的序列在三步之內將死國王。正如盧欽斯的水壺研究一樣,大多數棋手未能找到更有效的解決方案。

在其中一些研究中,我們詢問棋手他們在想什麼。他們說他們已經找到了悶將的解決方案,並堅持說他們正在尋找更短的解決方案,但毫無結果。但是口頭報告沒有提供關於他們為什麼找不到更快速的解決方案的見解。在2007年,我們決定嘗試一些更客觀的方法:用紅外攝像機跟蹤眼球運動。人們看著棋盤的哪個部分以及他們在不同區域看了多久,將明確地告訴我們他們注意到了和忽略了問題的哪些方面。

在這個實驗中,我們跟蹤了五位國際象棋專家棋手在檢查一個棋盤時的目光,這個棋盤可以用較長的悶將操作或較短的三步序列來解決。平均37秒後,所有棋手都堅持認為悶將是將死國王的最快方法。然而,當我們向他們展示一個只能用三步序列移動解決的棋盤時,他們毫不費力地找到了它。當我們告訴棋手在之前的棋盤中也可能實現同樣快速的將死時,他們感到震驚。“不,這不可能,”一位棋手驚呼。“這是一個不同的問題;一定是。我會注意到這樣一個簡單的解決方案的。” 顯然,僅僅是悶將移動的可能性就頑固地掩蓋了其他替代解決方案。事實上,定勢效應的力量足以暫時將國際象棋特級大師的水平降低到遠不如他們的棋手水平。

紅外攝像機顯示,即使當棋手說他們正在尋找更快的解決方案——並且確實相信他們正在這樣做——他們實際上並沒有將目光從他們已經確定為悶將移動一部分的方格上移開。相比之下,當呈現給他們一個單解棋盤時,棋手最初會檢視對於悶將很重要的方格和棋子,一旦他們意識到它行不通,就會將注意力轉向其他方格,並很快找到更短的解決方案。

偏差的基礎

2013年,現在在奧爾巴尼大學的希瑟·謝里丹和多倫多大學的埃亞爾·M·雷戈爾德發表了研究,這些研究證實並補充了我們的眼球追蹤實驗。他們向17名新手和17名專家國際象棋棋手展示了兩種不同的情況。在一種情況下,一種熟悉的將死操作(如悶將)是有利的,但不如一種獨特且不太明顯的解決方案。在第二種情況下,更熟悉的序列將是一個明顯的錯誤。正如我們的實驗一樣,一旦業餘棋手和特級大師棋手鎖定了有用的熟悉操作,他們的眼睛就很少漂移到可以讓他們瞭解更好解決方案的方格。然而,當眾所周知的序列顯然是一個錯誤時,所有專家(和大多數新手)都檢測到了替代方案。

圖片來源:喬治·雷塞克

定勢效應絕不僅限於實驗室中的受控實驗,甚至不僅限於像國際象棋這樣具有智力挑戰性的遊戲。相反,它是許多認知偏差的基礎。英國哲學家、科學家和散文家弗朗西斯·培根在他1620年出版的著作《新工具》中,尤其雄辯地談到了一種最常見的認知偏差:“人類的理解一旦採納了一種觀點……就會將所有其他事物都拉來支援和贊同它。儘管在另一方面可以找到更多且更重要的例子,但它要麼忽視或鄙視這些例子,要麼透過某種區分將其擱置和拒絕……。人們……標記他們實現目標的事件,但對於他們失敗的事件,儘管這種情況發生得更頻繁,卻忽視並放過它們。但這種危害以更微妙的方式滲入哲學和科學,在哲學和科學中,第一個結論會給之後的所有結論著色,並使其與自身一致。”

在20世紀60年代,英國心理學家彼得·沃森給這種特殊的偏差命名為:“確認偏差”。在受控實驗中,他證明,即使當人們試圖以客觀的方式檢驗理論時,他們也傾向於尋找證實他們想法的證據,而忽略任何與他們想法相矛盾的東西。

例如,在《人的誤測》中,哈佛大學的斯蒂芬·傑伊·古爾德重新分析了研究人員引用的資料,這些研究人員試圖透過測量不同種族群體、社會階層和性別的頭骨體積或稱量他們的大腦來估計他們的相對智力,他們假設智力與大腦大小相關。古爾德揭露了大量的資料失真。在發現法國人的大腦平均比德國人的小之後,法國神經學家保羅·布羅卡將這種差異解釋為兩國公民平均體型差異的結果。畢竟,他無法接受法國人不如德國人聰明的觀點。然而,當他發現女性的大腦比男性的大腦小時,他並沒有應用相同的體型校正,因為他對女性不如男性聰明的觀點沒有任何問題。

有些令人驚訝的是,古爾德的結論是,布羅卡和其他像他一樣的人並不像我們可能認為的那樣應受譴責。“在本書討論的大多數案例中,我們可以相當肯定地說,偏差……在不知不覺中產生了影響,科學家們相信他們正在追求純粹的真理,”古爾德寫道。換句話說,正如我們在國際象棋實驗中觀察到的那樣,舒適熟悉的想法矇蔽了布羅卡和他的同時代人,使他們看不到他們推理中的錯誤。這就是定勢效應的真正危險。我們可能認為我們正在以開放的心態思考,卻完全沒有意識到我們的大腦正在有選擇地將注意力從我們環境中可能激發新想法的方面轉移開。任何不符合我們已經堅持的解決方案或理論的資料都會被忽略或丟棄。

確認偏差的隱蔽性在日常生活中造成了不幸的後果,正如關於醫生和陪審團決策的研究中所記錄的那樣。在對醫學思維錯誤的評論中,醫生傑羅姆·格魯普曼指出,在大多數誤診病例中,“醫生們犯錯不是因為他們對臨床事實的無知;相反,他們誤診是因為他們陷入了認知陷阱。” 例如,當醫生從另一位醫生那裡接手病人時,第一位臨床醫生的診斷可能會阻止第二位醫生看到病人健康狀況中重要的和矛盾的細節,這些細節可能會改變診斷。僅僅接受擺在他們面前的診斷——“解決方案”——比重新思考整個情況更容易。同樣,放射科醫生檢查胸部X光片時,通常會專注於他們發現的第一個異常,而忽略其他明顯的疾病跡象,例如可能表明癌症的腫脹。然而,如果單獨呈現這些次要細節,放射科醫生會立即看到它們。

相關研究表明,陪審員在所有證據呈現之前很久就開始決定某人是無罪還是有罪。此外,他們對被告的最初印象會改變他們權衡後續證據的方式,甚至改變他們對之前看到的證據的記憶。同樣,如果面試官發現候選人在外貌上很有吸引力,他或她會自動認為這個人的智力和個性更積極,反之亦然。這些偏差也是由定勢效應驅動的。如果一個人對某人保持一致的看法,而不是篩選矛盾的證據,那麼就更容易對某人做出決定。

我們能學會抵制定勢效應嗎?也許可以。在我們的國際象棋實驗以及謝里丹和雷戈爾德的後續實驗中,一些非常熟練的專家,例如特級大師,實際上確實發現了不太明顯的最佳解決方案,即使當較慢但更熟悉的移動序列是可能的時候。這表明,一個人在其領域(無論是國際象棋、科學還是醫學)擁有的專業知識越多,他們就越能免疫認知偏差。

但是沒有人是完全不受影響的;即使是特級大師,當我們將情況變得足夠棘手時,也會失敗。積極記住你容易受到定勢效應的影響是抵制它的另一種方法。當考慮關於人為和自然產生的溫室氣體對全球溫度的相對貢獻的證據時,請記住,如果你已經認為你知道答案,你就不會客觀地判斷證據。相反,你會注意到支援你已經持有的觀點的證據,將其評估為比實際更強,並且發現它比不支援你的觀點的證據更令人難忘。

如果我們真誠地想要改進我們的想法,我們必須努力學會接受我們的錯誤。英國博物學家查爾斯·達爾文提出了一個非常簡單有效的技巧來做到這一點。“多年來,我一直遵循一個黃金法則,即每當我遇到一個與我的總體結果相反的已發表的事實、新的觀察或想法時,我都會立即毫不猶豫地記錄下來,”他寫道。“因為我從經驗中發現,這些事實和想法比有利的事實和想法更容易從記憶中消失。”