早在2016年總統選舉結果正式公佈之前,社交媒體上的女性就開始提供一個度過未來四年的建議:明天就去裝宮內節育器。

宮內節育器(或稱 IUD)是一種小型 T 形塑膠裝置,裝有合成激素或纏繞著銅線圈,插入子宮後可提供多年的避孕效果。 與不太常用的手臂植入式激素避孕棒一起,它們在生殖健康領域被稱為長效可逆避孕措施,或 LARC。 隨著一位新領導人承諾廢除《平價醫療法案》及其關於避孕藥具零自付額的規定,許多女性認為她們應該抓住機會,在仍然可以的時候獲得長效避孕措施。

許多人聽從了這個建議。 大選後不久,“計劃生育”協會主席表示,該組織在其全國診所的宮內節育器植入預約量“增加了900%”。 2019年3月,《美國醫學會雜誌·內科學》上發表的一項研究證實,唐納德·特朗普贏得總統職位後的一個月內,接受 LARC 的女性人數增加了 21.6%。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

雖然這種所謂的“特朗普激增”意義重大,但宮內節育器的復興始於幾年前。 2002年,僅有 2% 的美國避孕女性選擇宮內節育器。 2014年,這一數字上升至 11.8%,創歷史新高,與其他發達國家的平均普及率相符。 幾十年來,宮內節育器的形象一直不佳,這要歸咎於 1970 年代的達爾康盾牌,這是一種設計不良的裝置,在數萬名女性中引起感染、不孕甚至死亡。 今天的型號要安全得多,年輕女性對宮內節育器沒有像前幾代人那樣的負面聯想。 2010 年之前,這種裝置的高昂前期成本(高達數百美元)通常讓人望而卻步。 但在仍然完好無損的《平價醫療法案》下,在擁有私人醫療保險的情況下,植入是免費的。

圖片來源:阿曼達·蒙塔內斯; 來源:ParaGard® T380A 宮內銅避孕器。 處方資訊。 Teva Women’s Health。 於 2013 年 6 月 11 日提交給食品和藥物管理局

宮內節育器也受益於一項旨在消除其使用障礙的協調一致的倡導努力。 科羅拉多州於 2009 年啟動了一項外展計劃,旨在為低收入女性免費提供宮內節育器和植入物,該計劃導致該州的青少年生育率和墮胎率顯著下降,並引起了全國的關注。 自 2014 年以來,一家名為 Upstream 的非營利組織向醫療中心提供培訓和技術援助,以增加當天獲得所有形式避孕措施的機會,尤其是 LARC。 Upstream 目前與特拉華州、馬薩諸塞州、華盛頓州和北卡羅來納州的州政府合作。 在該計劃下,特拉華州低收入婦女中使用宮內節育器和植入物的比例在三年內增加了一倍多。 現在,四十個州已經修改了他們的醫療補助政策,以報銷醫院在產後立即在產房內植入宮內節育器的費用。

宮內節育器日益普及代表了近幾十年來美國避孕趨勢的最大轉變。 古特馬赫研究所的研究人員表示,這促成了 2008 年至 2011 年間意外懷孕率下降 18%:這是長期停滯不前後的“歷史性”低點。 美國婦產科醫師學會 (ACOG) 和美國兒科學會現在都建議將宮內節育器作為所有女性(包括青少年)的首選避孕方式。

很容易理解為什麼宮內節育器如此有吸引力:每年少於 1% 的使用者會懷孕,這使得這些裝置與絕育手術一樣有效,並且它們可持續使用三到十二年。 宮內節育器相對於其他方法最引人注目的優勢在於,它們幾乎不受人為錯誤的影響。 一旦植入,您無需做任何其他事情——中斷性行為戴上避孕套或記住每天在同一時間服用藥丸——即可獲得可靠的避孕效果。 正是這個特點特別導致了生殖健康領域的一個常見說法:“一勞永逸”,一位 Upstream 培訓師最近告訴《紐約時報》,借用了烤雞爐的廣告語來形容宮內節育器。

從表面上看,這種高效、長效、不易出錯的避孕方式似乎很受歡迎。 ACOG 的指南指出,在所有可逆避孕方法中,宮內節育器的持續使用率和使用者滿意度最高。 美國國立衛生研究院 (NIH) 下屬的國家兒童健康與人類發育研究所 (NICHD) 的避孕藥具開發專案主任戴安娜·布萊斯表示,特別是 2000 年首次推出的激素宮內節育器,“已經有點改變遊戲規則,因為女性喜歡它。” 美國四分之三的宮內節育器使用者選擇激素宮內節育器(相對於非激素銅宮內節育器),這種節育器往往會使月經量減少或完全消失。 “它非常有效且受歡迎——一切都很好,”布萊斯說。

有許多自稱是宮內節育器福音傳道者的人。 但這並非全部情況。 雖然宮內節育器確實對許多女性有效,但相當多的女性會經歷副作用,有時甚至是使人衰弱的副作用。 作為醫療器械,宮內節育器具有其他避孕方法所沒有的缺點。 如果無法輕鬆獲得醫療保健提供者——以及認真對待患者症狀的提供者——“一勞永逸”可能聽起來不太像便利,而更像是一種脅迫。

對宮內節育器的歡呼掩蓋了一種更廣泛的選擇幻覺。 在第一片口服避孕藥出售近 60 年後,大多數處方避孕方法都是對一直使用的相同合成激素的變體。 第一批宮內節育器甚至可以追溯到更早的時候,當時由蠶絲線或金屬製成的惰性裝置透過產生持續的炎症來阻止懷孕。 在立法者不斷威脅要撤銷對生殖保健各個方面的訪問權的時候,批評避孕方法可能會讓人感到冒險。 畢竟,極度保守的避孕反對者傾向於將對副作用和風險的擔憂操縱為女性應該完全放棄避孕的理由。 但在 2020 年,值得問一下:為什麼我們沒有更多創新的避孕選擇? 當談到預防懷孕時,一種部分透過刺激子宮起作用的裝置真的是科學能提供的最佳方案嗎?

衡量不滿

最近對宮內節育器的大部分熱情可以追溯到一項名為“避孕選擇研究專案”的單一研究。 該專案部分由當時一位匿名捐助者(現在已知是蘇珊·湯普森·巴菲特基金會)資助,並由聖路易斯華盛頓大學促成,其明確目標是提高高風險意外懷孕女性的 LARC 使用率。

2007 年至 2011 年間,共有 9,256 名女性和少女被免費提供她們選擇的避孕方法。 參與者接受了“分級避孕諮詢”,其中以從最有效到最無效的順序向她們介紹了每種方法的風險和益處,這意味著她們首先聽說了宮內節育器和植入物。 四分之三的參與者選擇使用這些 LARC 方法,而選擇這些方法的參與者意外懷孕的可能性比選擇其他處方方法(如避孕藥)的參與者低 20 倍。

除了對意外懷孕率的這種顯著影響外,生殖健康領域還對 CHOICE 研究中發現的停用率感到興奮。 相對於放棄非 LARC 方法的研究參與者,提前取出宮內節育器或植入物的女性人數要少得多。 值得注意的是,選擇口服避孕藥、注射劑、陰道環或皮膚貼劑的女性中有 69% 在三年後放棄了這些方法,是宮內節育器使用者退出率的兩倍多。 因此,宮內節育器被認為是使用者最喜歡的避孕方式。

但經常被低估的是宮內節育器本身的停用率。 一年後,近 20% 的銅宮內節育器使用者和約 14% 的激素宮內節育器使用者報告說他們對該裝置“不滿意”; 分別有 12.5% 和 16% 的人將其取出。 大約在五年時,44.1% 的銅宮內節育器使用者和 48.3% 的激素宮內節育器使用者已停用該裝置。 在年底前這樣做的使用者中,約有三分之二的人報告說原因是疼痛、出血變化或其他副作用,或者是因為異物已從體內排出。 換句話說,與其他方法相比,與副作用相關的宮內節育器退出率看起來很低。

CHOICE 研究結果已在近 70 篇已發表的論文和 500 多家媒體機構中報道,這有助於促進行業從“基於選擇”的避孕諮詢(其中介紹了一系列方法)轉變為 CHOICE 研究中使用的“LARC 優先”諮詢。 甚至 ACOG 指南也引用 CHOICE 研究作為“LARC 方法優於短效方法”的證據。 宮內節育器的製造商宣傳冊(例如 Paragard 製造商 CooperSurgical 的宣傳冊)也使用 CHOICE 資料向女性推廣其裝置。

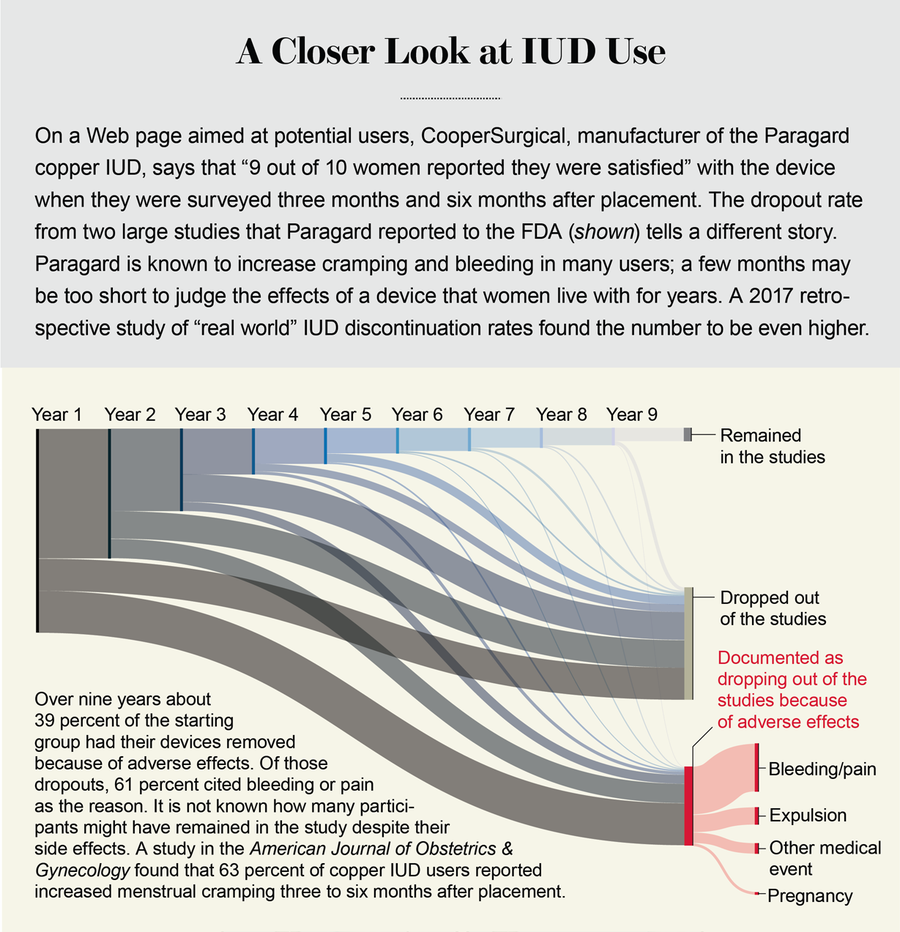

其他研究報告的停用率明顯更高。 在最初的食品和藥物管理局臨床試驗中,銅 Paragard 和激素 Mirena 的五年停用率分別為 60% 和 55%。 然後,在 2017 年,哈佛醫學院對 1,000 多名美國女性進行的一項回顧性研究發現,五年後,分別有 71.9% 和 76.2% 的人取出了她們的裝置。 研究人員認為,這些結果可能更好地反映了臨床環境中的“真實世界”比率,“在隨機對照試驗的結構化環境之外”,或者 CHOICE 研究(該研究試圖提高 LARC 的普及率併為受試者提供“廣泛的諮詢”)。

宮內節育器相對受歡迎可能較少說明它們有多受歡迎,而更多說明女性對避孕措施的總體不滿程度。 也許宮內節育器只是令人印象深刻的領域中最不繁瑣的選擇。 根據對 2006-2010 年全國家庭成長調查資料的分析,美國女性平均嘗試了三種避孕方法。 雖然許多女性最終找到了一種對她們有效的方法——通常是在多年的反覆試驗之後——但有些人只是出於純粹的挫敗感而選擇了一種方法:古特馬赫研究所 2004 年調查的近五分之二的女性表示,她們選擇當前方法主要是因為她們不喜歡任何其他可用選擇。

很難知道自我報告的“滿意度”在避孕方面究竟衡量的是什麼。 加利福尼亞大學舊金山分校生殖健康新標準推進中心 (ANSIRH) 的研究主任戴安娜·格林·福斯特說:“許多女性容忍負面副作用,因為她們對懷孕風險的認識更高,或者她們對懷孕後果的預期更糟。” 在古特馬赫調查中,近 40% 的女性表示她們對目前使用的避孕方法不滿意。 這使得她們不太可能堅持使用。 例如,在過去三個月中,48% 不滿意的口服避孕藥使用者至少漏服了一次藥片,而滿意的使用者為 35%。

當你問女性她們在避孕方法中真正想要什麼時,你就清楚地知道我們離擁有真正滿足女性需求的各種選擇還有多遠,福斯特和她的同事在 2012 年的一項研究中做了這件事。 絕大多數女性認為“極其重要”的三個特徵是有效性(84%)、無副作用(78%)和經濟性(76%)。 然後,他們確定了目前可用的方法中有多少種符合女性的標準,並發現“對於 91% 的女性來說,沒有一種避孕方法具備她們認為極其重要的所有特徵。” 也許不足為奇的是,女性真正想要的是一種高效且幾乎沒有副作用的方法。 正如研究人員在研究中解釋的那樣,“這種組合不存在。”

考慮到停止使用放置在子宮內的裝置比停止服用藥丸要困難得多,宮內節育器的停用率似乎更值得注意。 取出宮內節育器的過程通常與拉動暴露的線一樣簡單,一些研究人員已經開始探索如何使自行取出更可行。 但就目前而言,取出宮內節育器需要預約醫療保健提供者——有些女性很難預約或負擔得起。 即使這樣,幾項定性研究也發現,許多因副作用而想要停止使用宮內節育器的女性面臨著醫生的阻力。

在最近的兩項研究中,羅格斯大學羅伯特·伍德·約翰遜醫學院的助理教授詹妮弗·R·阿米科和她的同事採訪了紐約市兩家診所尋求“早期”取出宮內節育器(植入後九個月內)的提供者和女性。 許多女性表示,她們的提供者淡化了她們的副作用,並且不願批准她們的取出請求。 提供者(其中許多人承認他們對早期取出持負面態度)表示,他們通常鼓勵患者至少堅持使用該裝置三到六個月。

障礙沒有副作用,但激素更有效。 這種選擇的多樣性實際上是對權衡的考量。 圖片來源:傑米·鍾

提供者普遍認為,對於大多數宮內節育器使用者來說,副作用會在“適應期”後有所改善。 但是,大多數聲稱顯示副作用會隨著時間推移而下降的研究都沒有考慮到不滿意使用者的退出。 換句話說,這可能是由一個事實產生的錯覺,即那些確實繼續出現副作用的人最終會取出該裝置,最終只剩下滿意的使用者。 在 2009 年對銅宮內節育器使用者進行的前瞻性分析中,研究人員試圖糾正先前研究中的這種偏差,他們發現雖然某些問題有所改善,但其他問題並沒有改善; 女性報告說,她們在經期之間出現點滴出血和疼痛的天數實際上隨著時間的推移變得更頻繁。

福斯特說:“長期以來,人們一直不重視女性報告的避孕副作用。” 在 1950 年代,當最初的避孕藥(按今天的標準,其中含有天文數字水平的激素)的首次大型人體試驗在波多黎各婦女身上進行時,她們對嚴重副作用的抱怨被斥為疑病症。 今天,福斯特說,“人們認為,如果臨床醫生告訴女性副作用,她就更有可能經歷這些副作用。” 事實上,近年來發表的一些文章聲稱,口服避孕藥的“非特異性”副作用是“反安慰劑”效應(一種負面安慰劑效應)的結果,因此提供者應提供“樂觀”的諮詢,以淡化其可能性。

選擇的幻覺

“LARC 優先”運動基於這樣的假設,即有效性應該是選擇避孕方法時唯一要考慮的因素。 加利福尼亞大學伯克利分校性健康和生殖公平計劃主任阿努·曼奇坎蒂·戈麥斯說:“人們經常會說,‘我不會給你開一種有效率為 91% 的他汀類藥物,而不是有效率為 99% 的他汀類藥物,那麼我為什麼要給你一種有效率有這種差異的避孕藥具呢?’” 但女性在不完善的選擇中進行選擇時,會權衡許多因素——從副作用到健康風險,再到對開始和停止方法的控制。

戈麥斯在 2014 年一篇題為“女性優先還是 LARC 優先?”的文章中與人合著了一篇對 LARC 熱情的評論,她現在表示,生殖健康領域已經開始看到“鐘擺轉向以患者為中心的方法,並認識到醫療保健提供者和政策制定者認為的‘最佳方法’通常與女性的需求不一致。” 2016 年,倡導團體全國婦女健康網路和 SisterSong 釋出了一份關於宮內節育器和植入物的原則宣告,該宣告拒絕“引導女性選擇任何特定方法的努力”,同時支援更多地獲得 LARC 裝置。 它還強調所有女性都有權選擇反對 LARC 或停止使用 LARC,而不會受到其提供者的評判。 包括 ACOG 在內的 250 多個倡導者和組織已簽署該宣告。

現實情況是,大多數正在尋找避孕措施的女性可能無論如何都不會選擇這些裝置。 在 2015 年的一項研究中,福斯特和她的團隊調查了約 100 位發表過 LARC 研究的專家,並要求他們估計,如果消除所有當前障礙,將有多少女性會使用 LARC。 中位數估計值為 25%。 福斯特說:“認為 LARC 將解決我們所有問題的想法在很多方面都有問題。” “這也是不現實的。” 她補充說,更好的避孕措施的解決方案在於在避孕方面徵求並尊重女性的偏好,然後利用科學開發滿足她們需求的方法。

到目前為止,我們當然沒有采取這種方法。 儘管製藥公司在 1990 年代和 2000 年代對研發的投資產生了新產品,例如貼片、陰道環和激素宮內節育器,但在過去十年中,這種投資有所降溫。 人口理事會生物醫學研究中心的科學家雷吉娜·西特魯克-韋爾說,如今“他們認為女性避孕產品已經足夠了。”

無論如何,最近的避孕進展主要是在配方或給藥方式上對一直使用的相同基本合成激素進行調整。 並且正在籌備的專案也類似地側重於使現有避孕藥具更方便或更安全。 例如,一種最近在其他國家獲得批准的自我管理注射劑可能會在美國上市。 一種類似於緊急避孕藥的“性交前”藥丸正在開發中,這種藥丸只需在有人發生性行為時服用。 一種使用天然雌二醇(與人體中的雌激素生物同源)而不是合成雌激素的陰道環也在開發中,這對於因許多現有激素避孕藥而增加血栓風險的女性來說可能是一種更安全的選擇。

專家表示,重點一直放在改進現有激素方法上,這主要是因為這些方法目前已得到充分理解。 開發全新方法的努力將面臨漫長而昂貴的上市之路。 但是,自避孕藥開發以來,所有科學進步都可能產生更具想象力的策略。

邁向創新避孕

基因組學的最新進展已經鑑定了許多參與生殖過程的蛋白質、酶和基因,這些蛋白質、酶和基因可以作為靶點來預防女性和男性的懷孕——並且可能以更精確的方式做到這一點。 西特魯克-韋爾說,她的團隊正在探索一種分子,該分子透過作用於特定蛋白質,將阻止精子成熟,使其無法使卵子受精。 另一個研究團隊一直在非人靈長類動物身上測試一種化合物,該化合物與不同的蛋白質結合並關閉精子的遊動能力。 布萊斯說:“可能有多達 1,000 個潛在靶點”,其中包括在抑制排卵方面的一些“非常令人興奮的可能性”,這些可能性正處於基礎研究階段。

這些化合物都沒有透過臨床前毒理學研究進入人體試驗。 西特魯克-韋爾說:“我們預計它們會更安全,因為我們只針對並阻斷一種特定蛋白質,並且不會對人體內的任何其他細胞產生任何其他作用。” “但這是未知的——任何分子都可能帶來其他影響。”

基因組方法有一天也可能為處方避孕藥帶來精準醫療方法。 基因變異可能解釋了為什麼避孕方法的副作用在個體之間差異很大——基因檢測可能有助於預測哪種方法最適合特定女性。 例如,儘管這種檢測在常規實踐中尚不可用,但醫生已經能夠檢測出特定的突變,這些突變會使女性在使用基於雌激素的避孕藥時面臨更高的血栓風險。 基因變異可能解釋了為什麼沒有一種避孕藥是 100% 萬無一失的。 3 月份在《婦產科學》雜誌上線上發表的一項研究發現,約有 5% 的女性攜帶一種基因突變,這使得她們更有可能產生一種額外的激素分解酶,從而降低避孕藥的有效性。 以前,服用避孕藥後懷孕的女性被指責為沒有正確使用避孕藥。

技術進步也為最古老的避孕方法之一:生育意識帶來了更高的精確度。 由於精子和卵子在女性體內的綜合活力,一對夫婦只能在排卵前最多約五天和排卵後兩天使卵子受精。 因此,基於生育意識的方法或 FABM 的目標是預測——然後確認——排卵發生的時間。 許多 FABM 透過跟蹤激素變化的身體徵兆來做到這一點,包括宮頸粘液的變化和基礎體溫的升高。 如果做得對,有些方法的有效率可以達到 95% 到 99%。

FABM 是除 LARC 之外,普及率正在上升的唯一避孕方法之一。 估計今天有 3.2% 的避孕女性使用 FABM,這一數字在 2008 年至 2014 年間翻了一番。 這種興趣可能部分是由現在可用的各種生育和經期跟蹤應用程式推動的。 有些只是提供了一個數字平臺來繪製一個人的週期圖,而另一些則利用預測演算法。 喬治城大學醫學中心生殖健康研究所主任維多利亞·詹寧斯解釋說:“應用程式中正在進行機器學習,這有助於它適應女性的週期。”

詹寧斯懷疑,新的基於演算法的應用程式是否比要求女性用紙和筆繪製週期圖的舊式 FABM 更有效,但“它們使用起來更容易得多,在我看來,人們可能更願意正確使用它們。” 到目前為止,很少有應用程式經過嚴格的有效性測試。 她和她的同事最近完成了一項針對名為 Dot 的此類應用程式的首次前瞻性研究。 研究結果於 2019 年 3 月在《歐洲避孕與生殖保健雜誌》線上發表,發現完美使用失敗率為 1%,典型使用失敗率為 5%。

即使使用應用程式,FABM 也與“一勞永逸”相去甚遠。 由於女性的週期受到壓力、睡眠不足和疾病等因素的影響,演算法無法僅根據歷史模式自信地預測每個週期的確切排卵日。 這正是科學進步可以提供幫助的地方。 目前的家用尿液測試最多隻能提前幾天預測排卵。 但如果一對夫婦試圖避免懷孕而不是實現懷孕,那就不行了。 詹寧斯說:“我希望看到某種激素測試,它可以足夠準確地提前預測排卵,以便人們能夠依靠它來預防懷孕,而且成本是他們可以負擔得起的。” 這將以一小部分的努力實現與 FABM 相同的目標。

當然,減輕女性預防懷孕負擔的一種方法是與她們的男性伴侶分擔責任。 男性激素避孕藥的開發比男女的非激素方法都更進一步。 布萊斯說:“我們有很多小型研究表明它有效,並且與女性方法類似。” 去年年底,一項測試人口理事會和 NICHD 開發的男性避孕凝膠的安全性和有效性的 420 對夫婦的臨床試驗的第二階段已經開始。 但該領域經常重複的笑話是,男性避孕藥已經“10 年後”了 30 年。 布萊斯說:“我沒有承諾未來五年內會為男性提供任何東西。”

開發男性避孕藥的障礙之一是監管途徑不確定。 當 FDA 評估女性避孕方法的安全性時,任何健康風險都會與女性可能因懷孕而經歷的風險進行比較,以計算風險獲益比。 但在男性避孕藥的情況下,“我確信,當 FDA 批准一種將由沒有懷孕風險的人服用的藥物時,FDA 將會有一個非常高的門檻,”布萊斯說。 製藥行業也尚未相信存在巨大的市場。 2005 年對九個國家的男性進行的一項調查發現,55% 的人願意使用男性激素避孕藥。 (他們目前的選擇只有避孕套和輸精管結紮術。)男性避孕倡議組織最近進行的一項市場調查發現,美國近十分之四的男性有興趣,但他們也報告說“對副作用的容忍度很低”,尤其是抑鬱症、性慾減退或痤瘡。

研究人員承認,男性避孕藥可能需要比女性避孕藥達到更高的標準。 對於許多女性來說,預防懷孕的好處足夠大,以至於她們願意忍受噁心、情緒波動或月經量增多作為權衡。 男性避孕倡議組織的聯合創始人西特魯克-韋爾說:“但是男性呢? 不一定。” “如果他們努力承擔夫婦避孕方法的負擔,他們會期望絕對沒有副作用。”

女性避孕藥也應該達到如此高的標準。 一般而言,避孕藥具比其他藥物提出了更復雜的風險獲益分析。 為了治療危及生命的疾病,人們可能會接受相當大的副作用和健康風險。 但西特魯克-韋爾說:“避孕藥具並非旨在治療疾病,而且使用者通常是年輕和健康的。” “零副作用應該是規則。”

對避孕創新的這種推動並非普遍明顯。 許多投資者認為,為了減少意外懷孕,我們只需要確保女效能夠獲得現有方法即可。 但不滿也是人們不堅持使用避孕措施或完全放棄避孕措施的原因之一。 維護和擴大獲取途徑雖然至關重要,但不一定需要排擠對更好避孕措施的追求——真正多樣化的選擇範圍,以滿足處於生殖生活各個階段的女性和男性的不同需求。 西特魯克-韋爾說:“青少年可能不想要與計劃生育的女性或已經完成家庭的女性相同的方法。” 同樣,雖然許多處於穩定關係中的女性可能會認為男性避孕藥是一種受歡迎的解脫,但對於另一些女性來說,保持自己對避孕方法使用的控制權至關重要。

希望研究人員和資助者能夠開發出有針對性的預防懷孕的方法,並能夠更精確地將配方與個人的獨特生理機能相匹配。 就目前而言,更個性化的方法對於幫助女性在當前的選擇範圍內做出選擇至關重要,這些選擇迫使我們中的太多人為了有效性而犧牲健康。 找到最適合某人的身體、生活方式和優先事項的避孕方法是一項複雜的任務——不應將其與將雞肉放入烤箱然後走開相提並論。