美國國家航空航天局(NASA)希望在幾年後將宇航員再次送上月球,並且該航天機構正在大力投資其阿耳忒彌斯計劃以實現這一目標。這是在地球以外建立更永久性人類存在的一項雄心勃勃且風險重重的計劃的一部分。聯合發射聯盟和洛克希德·馬丁等公司正在為月球居住設計基礎設施。埃隆·馬斯克聲稱SpaceX將殖民火星。但是這些計劃是否現實?考慮到外太空似乎旨在殺死我們,在地球之外生活到底有多麼困難?

人類為了地球上的條件而進化和適應。將我們移出地球,我們就會開始衰退——無論是身體上還是心理上。宇宙射線的癌症風險以及人體在微重力環境中遇到的問題本身就可能是決定性因素。此外,維持在另一個世界上的存在可能沒有可行的經濟理由。從歷史上看,公眾一直不太支援在這方面花費鉅額資金。星際殖民的努力也帶來棘手的倫理問題,而大多數太空樂觀主義者尚未完全認真對待這些問題。

在2023年模擬宇航員大會上,這些問題似乎都不是無法解決的。科學家和太空愛好者聚集在生物圈2號——位於亞利桑那州圖森附近的一個微型地球,研究人員建造它部分是為了模擬太空前哨站。在這群人中,結論似乎是預先註定的:在太空生活是人類的命運,是我們必須努力實現的必然目標。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

與會者知道這是一個偉大的夢想。但他們的總體看法被生物圈2號的首席架構師菲爾·霍斯概括了,他在會議上做了開幕演講。他背誦了第一支幾十年前在這裡露營的團隊的祝酒詞:“為了將你的心拋在前方並奔跑去追趕它。”

問題仍然是我們是否能夠——並且將會——跑得足夠快。

1991年,八個人進入生物圈2號並在裡面生活了兩年。這個奇特的設施是一個3.14英畝的綠洲,科學家們在那裡重建了不同的陸地環境——與一個過度生長的植物園沒什麼不同。這裡有海洋、紅樹林溼地、熱帶雨林、熱帶草原和霧沙漠,所有這些都與他們模仿的地球的其他部分隔離開來。除了瞭解生態學和地球本身之外,一個目標是瞭解人類將來如何在太空生活,在那裡他們必須為自己創造一個自我封閉和自給自足的地方。位於生物圈1號(地球)上的生物圈2號是一次練習。然而,這次練習並沒有完全奏效。封閉的環境沒有為居住者產生足夠的氧氣、水或食物——當然,未來的月球或火星居民也可能遇到一系列問題。第一次任務和幾年後的第二次任務也因居民之間的人際衝突和心理問題而中斷。

今天,參與像生物圈2號這樣的專案的人們——在仍然堅定地留在地球上的同時模擬長期太空旅行的某些方面——被稱為模擬宇航員。雖然這是一個小眾的追求,但也頗受歡迎:在猶他州、夏威夷、德克薩斯州和南極洲等地都有模擬宇航員設施。人們正在阿曼、肯亞和以色列建造或計劃建造它們。他們都有一個共同的目標,即在地球上學習如何在地球外生活。

在生物圈的露臺上,沙漠的夕陽將粉紅色的光芒投射到棲息地的玻璃外牆上,在這裡閒聊的人們是那個模擬世界的一部分。他們中的一些人參加過模擬專案,或者建造了自己的模擬宇航員設施;另一些人只是對模擬感興趣。他們是天文學家、地質學家、前軍事人員、郵遞員、醫療專業人員、聯邦快遞員工、音樂家、藝術家、分析師、律師和俄羅斯方塊公司的所有者。在這個夜晚,許多人穿上了星球大戰的服裝。當太陽落山時,他們觀看冉冉升起的月亮,這裡的許多人都希望看到人類在那裡定居。

人體真的無法適應太空。太空飛行會損害DNA、改變微生物組、擾亂晝夜節律、損害視力、增加患癌症的風險、導致肌肉和骨骼流失、抑制免疫系統、削弱心臟以及將體液轉移到頭部,從長遠來看,這可能對大腦有害——以及其他問題。

在加州大學舊金山分校,醫學研究員索尼婭·施雷普弗深入研究了困擾太空探險家的兩種疾病。她利用在國際空間站內漂浮的小鼠進行的研究表明,通往大腦的血管在微重力環境中會變得僵硬。這就是為什麼今天的宇航員在返回地球后不能簡單地走出他們的太空艙的部分原因,這種情況也會在火星上重演——在那裡沒有人可以用輪椅將他們送到新的棲息地。然而,施雷普弗和她的同事們確實發現了一條可能預防這些心血管變化的分子途徑。“但現在我想理解的問題是,‘我們想要那樣嗎?’”她說。施雷普弗認為,也許血管僵硬是一種保護機制,而使其變得柔軟可能會引起其他問題。

她還想弄清楚如何幫助宇航員衰退的免疫系統,與在太空度過一段時間後相比,他們的免疫系統看起來更老,並且更難修復組織損傷。“免疫系統在微重力環境中衰老得非常快,”施雷普弗說。她將來自地球上年輕健康人的生物樣本送到軌道上的組織晶片上,並跟蹤它們的退化情況。

視力和骨骼問題也是更嚴重的副作用之一。當宇航員在太空停留一個月或更長時間時,他們的眼球會變平,這是稱為太空飛行相關神經眼綜合徵的一種表現,可能會對視力造成持久損害。骨骼和肌肉是為了地球上的生活而構建的,這涉及持續存在的重力拉力。身體對抗重力以保持直立和移動所做的工作可以防止肌肉萎縮並刺激骨骼生長。在太空中,沒有力可以對抗,宇航員可能會經歷骨骼流失超過骨骼生長的情況,他們的肌肉會萎縮。這就是為什麼他們必須每天進行數小時的鍛鍊,使用專門的裝置來幫助模擬他們的身體在地面上會感受到的一些力——即使是這種訓練也不能完全減輕流失。

然而,關於太空人體最令人擔憂的問題可能是輻射,對於今天在近地軌道飛行的宇航員來說,輻射是可以控制的,但對於更遠、更長時間旅行的人來說,輻射將是一個更大的問題。其中一些輻射來自太陽,太陽會噴射出裸露的質子,這些質子會損害DNA,尤其是在太陽風暴期間。“[那]可能會讓你病得很重,並讓你患上急性放射綜合徵,”貝勒醫學院教授、太空健康轉化研究所(TRISH)主任多麗特·多諾維爾說。

未來的宇航員可以使用水——也許泵入避難所的牆壁中——來保護自己免受這些質子的侵害。但是科學家們並不總是知道太陽何時會噴射出大量的粒子。“因此,例如,如果宇航員正在月球表面進行探索,並且即將發生太陽粒子事件,我們可能可以在最多20到30分鐘內預測到它,”多諾維爾說。這意味著我們需要更好的預測和探測——我們需要宇航員靠近他們的H2O防護罩。

如果你沒有及時到達安全地點,噁心感會先來。“你會吐到你的宇航服裡,”多諾維爾說,“這現在變成了一種危及生命的情況”,因為嘔吐物可能會干擾生命維持系統,或者你可能會將它吸入。然後是中性粒細胞和紅細胞等細胞的耗竭,這意味著你無法有效地對抗細菌或為你的組織提供氧氣。你會感到疲倦、貧血、無法抵抗感染,並且嘔吐。也許你會死。明白為什麼很多孩子長大後想成為宇航員了嗎?

從1991年9月到1993年9月,八個人住在亞利桑那州的生物圈2號研究設施內,幫助科學家瞭解人類如何在太空生活。圖片來源:Science History Images/Alamy Stock Photo

還有另一種輻射,銀河宇宙射線,即使大量的水也無法阻擋。這種輻射由快速移動的元素組成——主要是氫,但也包括元素週期表中的每一種天然物質。射線從超新星等天體事件中爆發出來,比單純的質子具有更多的能量和質量。“我們真的無法完全保護宇航員免受它們的侵害,”多諾維爾說。而且不充分地保護探險者會使問題變得更糟:射線撞擊屏障時會分裂,產生更多更小的粒子。

宇航員在前往火星的途中可能在任何時候從銀河宇宙射線中獲得的輻射劑量都很小。但是,如果你在宇宙飛船或行星表面停留數年,情況就會發生變化。多諾維爾說,想象一下,你和一個房間裡有幾隻蚊子。五到十分鐘?沒事。幾天?幾個月?你將面臨更多的瘙癢——或者,在這種情況下,是癌症風險。

由於保護宇航員免受輻射是不現實的,多諾維爾的TRISH正在研究如何幫助身體修復輻射損傷,並開發宇航員可以服用的化合物,以幫助修復傷口中的DNA損傷。“每個人都擔心等待癌症發生,然後殺死癌症,”多諾維爾說。“我們真的採取了預防方法。”

即使身體的大部分問題都可以解決,大腦仍然是一個問題。2021年發表在《臨床神經精神病學》雜誌上的一篇綜述論文列出了宇航員在旅程中面臨的心理風險,根據對太空旅行者和模擬宇航員的現有研究:情緒調節能力差、韌性降低、焦慮和抑鬱增加、團隊內部溝通問題、睡眠障礙以及壓力引起的認知和運動功能下降。為了想象這些問題為何產生,請想象自己在一個小小的金屬罐裡,與一小群船員在一起,外面是致命的環境,單調的日程安排,不自然的晝夜迴圈,以及任務控制中心不斷地對你嘮叨。

身體和精神健康問題——儘管很可怕——甚至不一定是實現太空定居的最直接障礙。更大的問題是成本。誰來為此買單?那些認為億萬富翁太空企業家可能會出於冒險精神或利他主義(或糟糕的判斷)而資助太空殖民地的人應該再想一想。商業太空公司是企業,而企業的目標包括賺錢。“商業案例是什麼?”哈佛商學院教授、其太空經濟學研究負責人馬修·溫齊爾問道。

在過去的幾年裡,溫齊爾和他的同事布倫丹·盧梭一直在努力弄清楚太空探索和地球以外的追求的需求是什麼。“太空活動的供應量和成本降低都大幅增加,”溫齊爾說,“但另一邊是誰呢?”太空公司歷來都是封閉的:專家為專家創造東西,而不是向更廣闊的世界推銷商品或服務。即使像SpaceX這樣的商業事業也主要由政府合同支援。公司領導人並不總是仔細考慮他們想法的資本主義;他們只是對火箭和小工具能夠工作感到興奮。“技術可行性不等於強大的商業案例,”盧梭說。

今天,當私人航天公司不以聯邦合同為目標時,他們就以遊客為目標。但是,這些遊客不受適用於政府宇航員的相同安全法規的保護,而且事故可能會扼殺太空旅遊業。同樣令人窒息的是,只有這麼多有錢人可能願意住在像火星這樣的地方,而不是在地球大氣層上方進行一次短暫的兜風,因此永久性太空前哨站的度假業務案例也因此崩潰。

亞利桑那州生物圈2號研究設施內的一個溫室。圖片來源:Kike Calvo/Universal Images Group via Getty Images

人們傾向於將太空探索比作地球上的擴張——推進邊疆。但是在陸地邊疆的邊緣,人們正在尋找,例如,黃金或更多可耕種的土地。在太空中,探險家無法確定其目的地的價值主張。“因此,我們必須小心一點,不要認為它會以某種方式獲得回報,”溫齊爾指出。

溫齊爾和盧梭發現人類在太空持續存在的想法令人鼓舞,但他們不確定從財務角度來看何時或如何可行。畢竟,靈感不能支付賬單。“我們很樂意看到這種情況發生,”盧梭說——他認為很多人都會。“只要不是我們來承擔費用。”

許多納稅人可能會同意。儘管太空迷很難相信,但大多數人並不重視宇航員的冒險。2023年皮尤民意調查要求參與者將美國國家航空航天局的九項主要任務的重要性評為“首要任務”、“重要但優先順序較低”或“不太重要/不應做”。只有12%和11%的人認為將人類送往火星和月球應被列為首要任務。就支援度而言,這些任務在列表中排名墊底,落後於更受歡迎的努力,例如監測地球氣候、觀測危險小行星以及對太空進行一般性基礎科學研究。

同樣,2020年《早間諮詢報》的一項民意調查發現,只有7%到8%的受訪者認為將人類送往月球或火星應被列為首要任務。儘管歷史往往將之前的月球探索時代銘記為人類太空飛行普遍興奮的時期,但當時的民意調查表明情況並非如此:“在整個1960年代,大多數美國人不相信阿波羅計劃值得付出代價,唯一的例外是在1969年7月阿波羅11號登月時進行的一次民意調查,”歷史學家羅傑·勞尼烏斯在《太空政策》雜誌的一篇論文中寫道。“並且在整個十年中,始終有45-60%的美國人認為政府在太空上花費了太多,這表明對太空飛行議程缺乏承諾。”

當航天機構官員討論為什麼人們應該關心人類探索時,他們經常說這是為了人類的福祉。有時他們會引用最終進入公民生活的衍生技術,例如望遠鏡鏡片創新如何改善雷射眼科手術。但這套說辭對與美國國家航空航天局合作的顧問琳達·比林斯不起作用。她建議,如果你對進一步發展一項技術感興趣,你可以直接投資於私營部門,而不是透過航天機構間接投資,因為在航天機構,技術開發不可避免地會花費更長的時間、更高的成本,並且不會自動針對地球用途進行定製。“我沒有看到美國國家航空航天局正在產生任何證據表明[人類定居太空]將造福人類,”她說。

聖克拉拉大學的布萊恩·帕特里克·格林認為,稅款是否應該支援太空旅行至少是一個倫理問題。格林在馬紹爾群島擔任教師時開始對科學的倫理問題感興趣。美國過去在那裡引爆核武器,造成了持久的環境和健康損害。現在,這些島嶼面臨著海平面上升的威脅,這很可能會淹沒它們的大部分基礎設施,侵蝕海岸線並縮小可用的陸地面積。“這讓我對技術的社會影響以及技術對人類和社會的影響非常感興趣,”他說。

在太空旅行中,“為什麼?”也許是最重要的倫理問題。“這裡的目的是什麼?我們正在完成什麼?”格林問道。他自己的回答大致是這樣的:“它服務於我們知道我們可以做事情的價值——如果我們真的非常努力,我們可以實際實現我們的目標。它將人們聚集在一起。”但是,這些有些哲學的益處必須與更具體的成本進行權衡,例如,地球科學研究、其他行星的機器人任務,或者你知道的,為這個星球配備經濟適用房——這些專案沒有發生,因為資金流向了月球、火星或半人馬座阿爾法星。

一個更簡單的倫理問題是,“我們真的應該讓人們參與這些事情嗎?”格林說。除了承受患癌症和整體身體惡化的重大風險外,旨在定居另一個世界的宇航員有相當大的機率會喪生。即使他們活下來,他們可能會過上什麼樣的生活也存在問題。“僅僅生存是一回事,”格林說。“但真正享受你的生活是另一回事。火星會等同於酷刑嗎?”

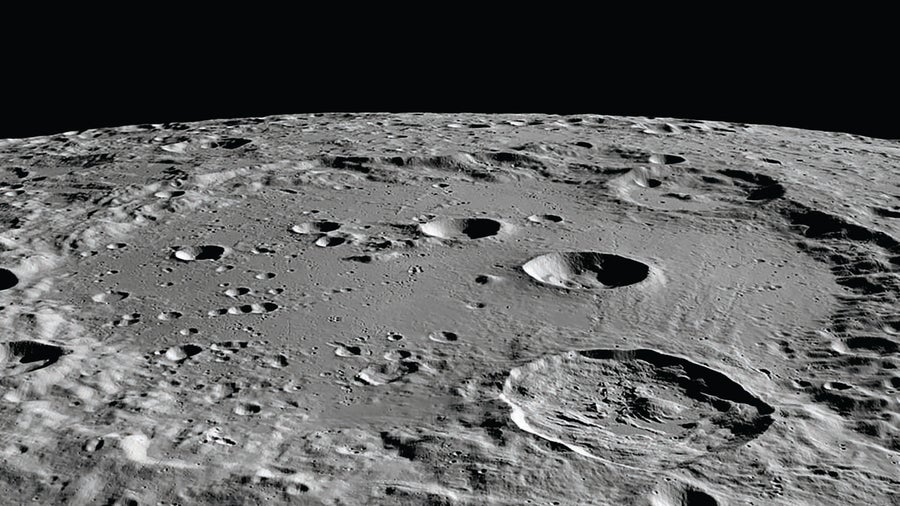

如果人們進行嘗試,我們也必須承認對天體的風險——人類想要前往的天體以及這個天體,如果他們沒有購買單程票,他們可能會返回這個天體。月球、火星或木衛二可能會被微小的地球生命汙染,美國國家航空航天局從未成功地從航天器中根除這些生命,儘管它作為“行星保護”計劃的一部分正在努力嘗試。而且,如果目的地世界存在未被發現的生命,那麼有害的地球外微生物也可能隨宇航員或裝置返回——一種稱為反向汙染的行星保護風險。探險家有什麼義務保持地方的原樣?撇開我們是否可以在地球之外建立自己的問題不談,我們也應該認真思考我們是否應該這樣做。

關於這個問題,科幻小說學者加里·韋斯特法爾對太空旅行的內在價值表示懷疑。在他的大量科幻小說分析中,他開始將這項事業的邏輯和驅動力視為錯誤的。“我不可避免地遇到了同樣的論點:太空旅行代表著人類的命運,”他在談到撰寫他的文章《反對太空》的動力時說。太空探險家經常被描繪成比那些留在自己家園星球上的人更勇敢、更優秀:他們是推動文明前進的人。“從哲學上講,我反對這樣一種觀點,即進入未知領域的探險家代表著人類中最優秀和最聰明的人,只有大膽地冒險進入未知領域才能取得進步,”韋斯特法爾說。畢竟,許多聰明而富有成效的人(更不用說許多幸福而穩定的人)並沒有一生都在逃亡。“顯然,歷史表明旅行與美德之間沒有相關性,”他寫道。“我們物種的歷史有力地表明,進步將來自地球上持續穩定的生活,而一項龐大的太空旅行新計劃將導致人類停滯不前的新時期,”他悲觀地總結道。

天體,包括我們的月球,都有被微小的地球生命汙染的風險。圖片來源:NASA’s Scientific Visualization Studio

在某些方面,對更簡單生活的渴望是激勵太空探險家的部分原因。宇航員被困在少數幾個人身邊,他們必須相處融洽,否則他們會很痛苦——這是一種更常見的鄉村生活方式。他們必須利用附近的物資或自己創造物資,就像沃爾瑪和亞馬遜出現之前的人們一樣。與他們直接圈子之外的人的溝通是緩慢而困難的。他們有嚴格但直接且規定的工作時間表。一切都很艱難;沒有任何便利設施。與現代的、數字化連線的環境不同,他們的注意力不會分散到很多方向——他們專注於當下。或者至少模擬宇航員阿什利·科瓦爾斯基在SIRIUS 21計劃期間就是這樣感覺的,這是一項在美國-俄羅斯聯合進行的為期八個月的“月球任務”,在莫斯科的一個密封空間內進行。

科瓦爾斯基在生物圈2號模擬宇航員大會上的演講題為“僅僅八個月”。這八個月的目標是研究隔離的醫學和心理影響。她和她的隊友定期提供血液、糞便和皮膚樣本,以便研究人員可以瞭解他們的壓力水平、代謝功能和免疫學變化。研究人員還讓他們進行心理測試,以瞭解他們對時間的感知、認知能力的變化以及人際互動的轉變。在裡面,他們必須像宇航員一樣吃飯,狼吞虎嚥地吃著西西里披薩凝膠和漢堡凝膠管。科瓦爾斯基會將它們擠入覆水湯中,使膳食更豐盛。透過他們的溫室,他們每三週可以得到大約一碗沙拉,供六個人分享。

科瓦爾斯基當然想念自由、食物和朋友。但真正的掙扎來自於隔離結束後她重返現實世界:“再入,不是大氣層,而是地球,”她告訴會議聽眾。她不記得如何與朋友相處、培養愛好或找工作,並且難以應對來自許多來源的請求,而不是僅僅來自任務控制中心。在演講後的問答環節,觀眾席上的地質學家塔拉·斯威尼感謝科瓦爾斯基談論了這段經歷。斯威尼剛剛從南極洲長期逗留回來,也不太清楚如何重新融入更宜居的地方的生活。他們都想念“地球”,真正的世界。但回來很難。

儘管如此,模擬宇航員大會的人群仍然保持樂觀。“我們接下來要去哪裡?”會議創始人兼真正的宇航員希安·普羅克託在某個時刻問道。觀眾成員應聲向上指著並說:“去月球!”

模擬宇航員的工作無法解決太空旅行最棘手的問題——棘手的醫療問題、入不敷出的資金問題、棘手的倫理困境。但是,當我們都在等待看看我們是否會真正遷移到這個星球之外,以及我們是否應該這樣做時,這些腳踏實地的宇航員將繼續逃離地球,至少暫時是這樣,而無需離開地球。