唐納德·特朗普總統宣誓就職後數小時,簽署了一項行政命令——在眾多此類法令中——再次將美國撤出旨在減少溫室氣體排放以遏制其對地球氣候最壞影響的國際協定《巴黎協定》。

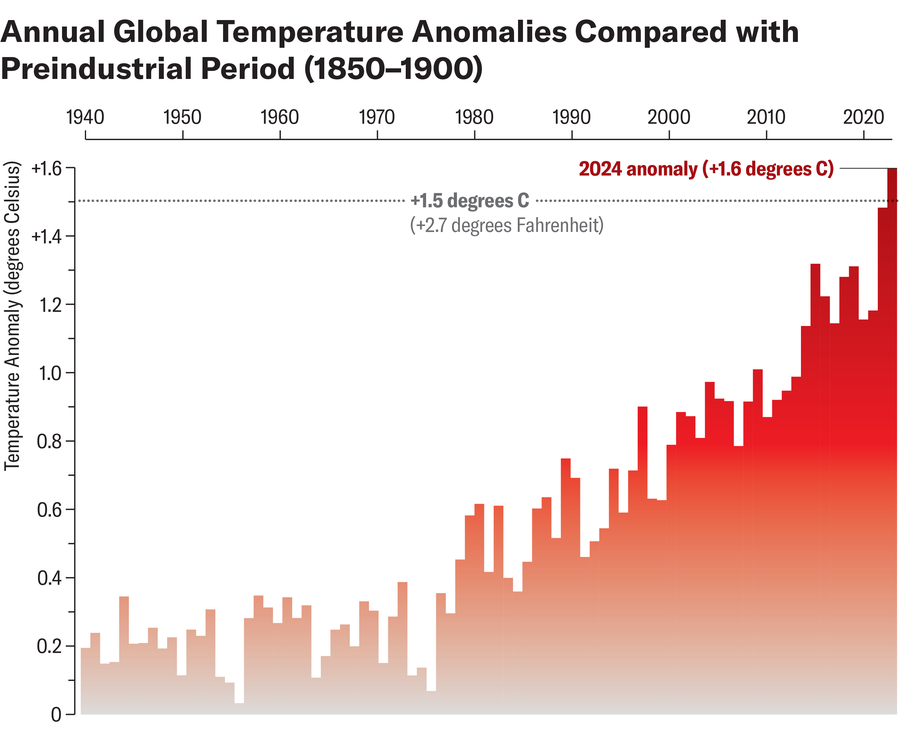

此舉發生之際,地球剛剛經歷了有記錄以來首次全球平均氣溫超過工業化前時期 1.5 攝氏度(2.7 華氏度)的一年。在具有里程碑意義的 2015 年《巴黎氣候協定》中,各國同意努力將升溫幅度控制在 1.5 攝氏度以下,並“遠低於”2 攝氏度(3.6 華氏度)。

特朗普的行政命令——題為“將美國置於國際環境協議首位”——要求立即通知聯合國美國退出該協定,並宣告退出“立即生效”。根據該協定,各國在發出通知一年後才能完全退出。特朗普在其第一個任期內也曾將美國撤出該協定,退出於 2020 年 11 月生效。前總統喬·拜登於 2021 年 2 月將美國重新帶回該協定。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來繼續有關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的報道。

由於特朗普的命令和協議條款在時間上存在差異,目前尚不清楚撤出將如何具體實施。然而,該命令還呼籲結束美國對國際氣候融資的貢獻——從該指令和特朗普釋出的其他命令中可以清楚地看出,新政府試圖推翻拜登在氣候行動方面的大部分工作,並進一步鼓勵已經飆升的美國石油和天然氣產量。

眾多氣候科學家和倡導者譴責退出《巴黎協定》,並警告稱,不對氣候危機採取行動將帶來可怕的後果。“這一短視的舉動表明,它無視科學以及世界各地人民(包括美國人)的福祉,他們已經因氣候變化而失去家園、生計和親人,”專注於氣候解決方案的非營利組織“減緩氣候變化專案”的執行董事喬納森·弗利在最近的新聞稿中表示。

以下是五張圖表,展示了《巴黎協定》及其目標為何重要。

阿曼達·蒙塔涅斯;來源:哥白尼氣候變化服務中心(資料)

2024 年是有記錄以來全球氣溫首次比工業化前時期(通常定義為 19 世紀下半葉)高出 1.5 攝氏度的一年。這標誌著隨著人類繼續燃燒化石燃料,將吸熱溫室氣體排放到大氣中,氣溫升高了多少。它還表明,世界離突破《巴黎氣候協定》的目標有多近。不過,該閾值尚未被正式超越,因為該協定考慮的是多年的全球平均氣溫。因此,如果各國和各行業能夠迅速而雄心勃勃地採取行動,仍然有時間儘可能地限制升溫。

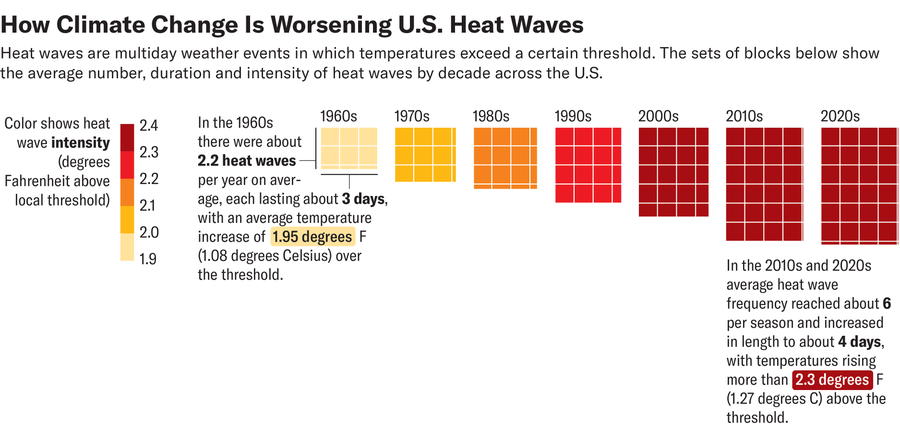

阿曼達·蒙塔涅斯;來源:氣候變化指標:熱浪,美國環境保護署(資料)

我們已經感受到了地球大氣層中積聚的熱量帶來的氣候變化的刺痛,這在極端高溫事件中最為明顯。僅在美國,居民夏季經歷的熱浪就從 1960 年代的兩次增加到今天的六次以上——而且這些熱浪現在的平均持續時間為四天而不是三天。熱浪季節也從 1960 年代的 20 天延長到現在的 70 多天。

極端高溫是美國最致命的天氣現象,隨著全球氣溫升高,公共健康威脅只會增加。因此,世界可以避免的每一點額外升溫都會產生切實的影響。

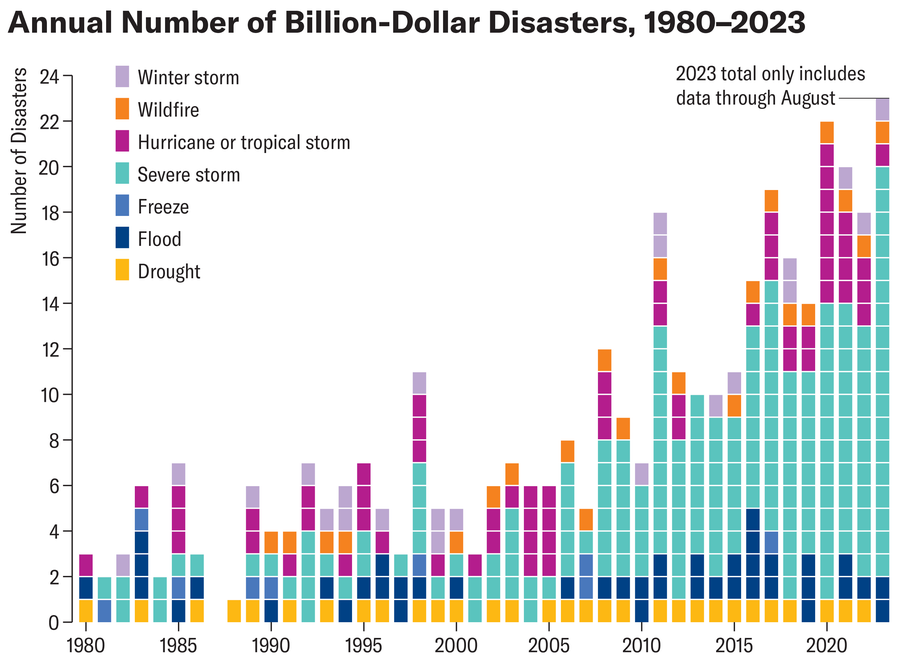

阿曼達·蒙塔涅斯;來源:十億美元級天氣和氣候災害,國家環境資訊中心,美國國家海洋和大氣管理局

其他災害——如颶風、洪水和野火——也因氣候變化而加劇。加上人們居住地和基礎設施建設方式的變化,災害造成的損失正在穩步上升,並導致保險危機。

當美國國家海洋和大氣管理局在 20 世紀 80 年代開始跟蹤災害損失資料時,美國大約每三個月發生一次造成至少 10 億美元損失的災害。現在,這種災害大約每三週發生一次。而且,這些事件損失的美元價值幾乎肯定被低估了——這突顯了政治言論如何經常指出轉向清潔能源的代價,同時卻忽視了不採取行動導致成本不斷膨脹。

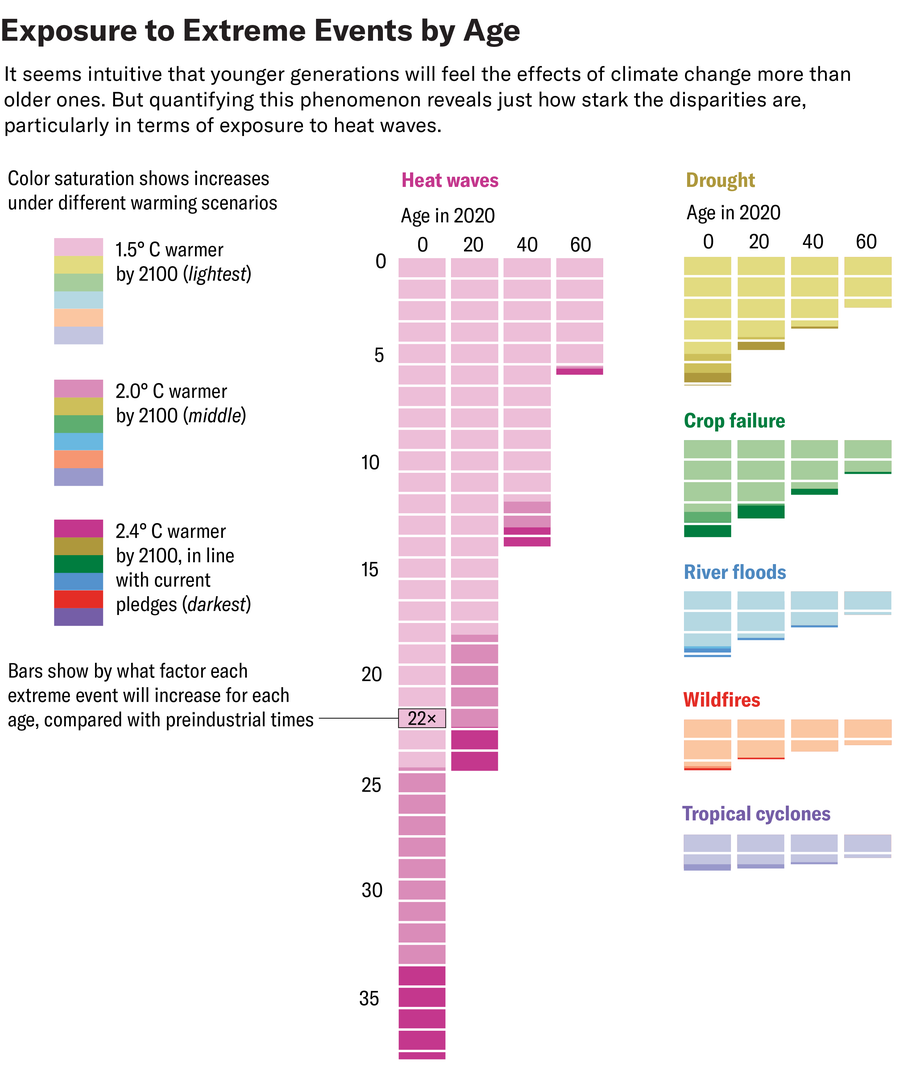

阿曼達·蒙塔涅斯;來源:“代際間氣候極端暴露不平等”,作者:Wim Thiery 等人,載於《科學》,第 374 卷;2021 年 9 月 26 日(資料)

這些損失,以及由此引發的災難帶來的痛苦,將由今天的年輕一代承擔——與他們的父母或祖父母相比,他們一生中將經歷更多的熱浪、乾旱、洪水、野火和其他致命的、破壞性的災難。但這種風險上升的程度很大程度上取決於社會允許的升溫幅度。實現《巴黎協定》目標將明顯降低風險。

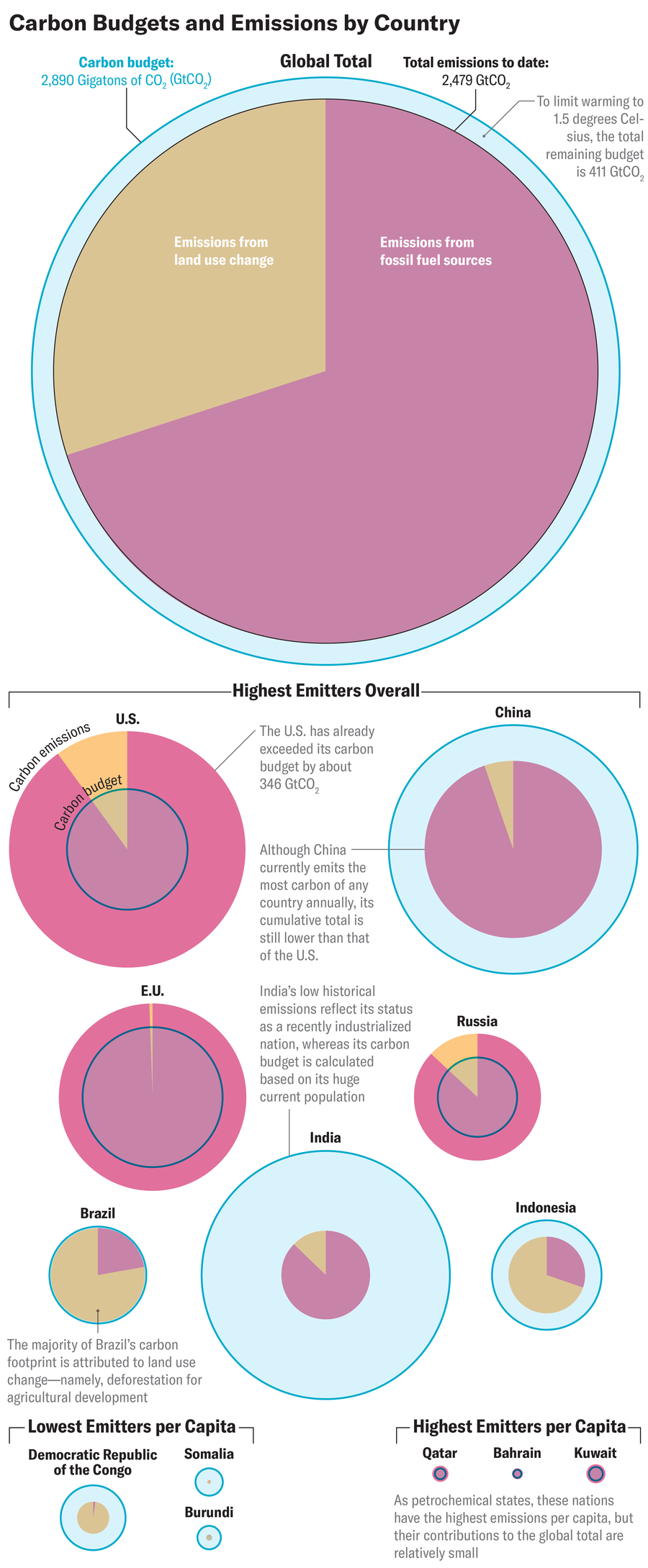

阿曼達·蒙塔涅斯;來源:2021 年氣候變化:物理科學基礎: 政府間氣候變化專門委員會第六次評估報告第一工作組的貢獻。 IPCC,2021 年(碳預算);2022 年全球碳預算補充資料。 全球碳專案,2022 年(排放資料);世界銀行(國家人口和人均排放資料);資料分析:阿曼達·蒙塔涅斯和皮爾斯·福斯特

美國參與國際氣候談判——尤其是《巴黎協定》——長期以來一直被視為至關重要,這既是因為它迫使其他國家更加雄心勃勃,也是因為美國已經“超支”了其在全球碳預算中的份額。與引領工業革命的其他國家一樣,美國獲得了鉅額財富,但它對人類可以排放到大氣中並在仍然實現《巴黎協定》目標的碳排放量負有超過其應承擔的公平份額的責任。美國退出《巴黎協定》將如何影響其他國家的行動和目標,仍有待觀察。