當您閱讀這句話時,您可能會認為此刻——就是現在——正在發生。當下這一刻感覺很特別。它是真實的。無論您多麼回憶過去或期待未來,您都活在當下。當然,您閱讀那句話的時刻已經不再發生。現在是這一刻。換句話說,感覺時間在流逝,因為當下在不斷更新自身。我們有一種深刻的直覺,即未來是開放的,直到它變成現在,而過去是固定的。隨著時間的流逝,這種固定過去、即時現在和開放未來的結構會隨著時間向前推進。這種結構構建在我們的語言、思想和行為中。我們如何生活取決於它。

然而,儘管這種思維方式如此自然,您卻不會在科學中找到它的反映。物理學方程式沒有告訴我們哪些事件正在此刻發生——它們就像一張沒有“你在這裡”符號的地圖。當下這一刻在其中並不存在,因此時間的流逝也不存在。此外,阿爾伯特·愛因斯坦的相對論不僅表明不存在單一的特殊現在,而且所有時刻都同樣真實[參見保羅·戴維斯撰寫的“神秘的流逝”]。從根本上說,未來並不比過去更開放。

科學對時間的理解與我們日常對時間的理解之間的差距一直困擾著歷史上的思想家。隨著物理學家逐漸剝離時間的大部分我們通常歸因於它的屬性,這種差距變得越來越大。現在,物理學的時間與經驗的時間之間的裂痕正在達到其邏輯結論,因為理論物理學中的許多人開始相信,時間從根本上甚至不存在。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

無時間現實的想法最初是如此令人震驚,以至於很難理解它如何能夠連貫。我們所做的一切,都是在時間中完成的。世界是由時間串聯起來的一系列事件。任何人都可以看到我的頭髮正在變灰,物體在移動等等。我們看到變化,而變化是屬性隨時間的變化。沒有時間,世界將完全靜止。無時間理論面臨著這樣一個挑戰:如果世界不是真的在變化,如何解釋我們看到的變化。

最近的研究試圖完成這一壯舉。雖然時間可能在基本層面上不存在,但它可能會在更高的層面上出現——就像桌子感覺堅固,即使它是由主要由空隙組成的粒子群組成的一樣。堅固性是粒子的集體或湧現屬性。時間也可能是世界基本成分的湧現屬性。

湧現時間的概念可能與一個世紀前的相對論和量子力學理論的發展一樣具有革命性。愛因斯坦說,相對論發展的關鍵一步是他對時間的重新概念化。隨著物理學家追求他統一相對論和量子力學的夢想,他們相信時間再次成為中心。2008年,基礎問題研究所(FQXi)贊助了一場關於時間本質的徵文比賽,現代物理學界的名人紛紛發表了自己的看法。許多人認為,統一理論將描述一個無時間的世界。另一些人則不願意擺脫時間。他們唯一達成共識的是,如果不深入思考時間,統一的進展很可能是不可能的。

時間的興衰

我們豐富常識性的時間概念在各個時代都遭受了一系列令人沮喪的貶低。時間在物理學中有很多工作要做,但隨著物理學的進步,這些工作已被逐一外包。

起初可能不明顯,但艾薩克·牛頓的運動定律要求時間具有許多特定特徵。原則上,所有觀察者都對事件發生的順序達成一致。無論事件何時何地發生,經典物理學都假設您可以客觀地說出它是在宇宙中任何其他事件之前、之後還是同時發生。因此,時間提供了世界上所有事件的完整排序。同時性是絕對的——一個與觀察者無關的事實。此外,時間必須是連續的,以便我們可以定義速度和加速度。

經典時間還必須具有持續時間的概念——物理學家稱之為度量——以便我們可以分辨事件在時間上彼此之間的距離。要說奧運短跑運動員尤塞恩·博爾特可以跑得像每小時27英里一樣快,我們需要有一個小時的度量標準。與事件的順序一樣,持續時間與觀察者無關。如果愛麗絲和鮑勃下午3點離開學校,各走各的路,然後在下午6點在家中再次相遇,那麼愛麗絲經過的時間量等於鮑勃經過的時間量。

本質上,牛頓提出世界配備了一個主時鐘。該時鐘獨特而客觀地將世界劃分為時間瞬間。牛頓物理學只聽從這個時鐘的滴答聲,不聽從其他時鐘。牛頓還認為時間在流逝,這種流逝給了我們一個箭頭,告訴我們哪個方向是未來,儘管他的定律並沒有嚴格要求這些額外的特徵。

牛頓的時間現在在我們看來可能已經過時了,但片刻的反思揭示了它是多麼令人驚訝。它的許多特徵——順序、連續性、持續時間、同時性、流動和箭頭——在邏輯上是可分離的,但它們都粘合在牛頓稱為“時間”的主時鐘中。這種特徵組合非常成功,以至於它毫髮無損地倖存了近兩個世紀。

然後是19世紀末和20世紀初的衝擊。第一個是奧地利物理學家路德維希·玻爾茲曼的工作,他推斷,由於牛頓定律在時間上向前或向後都同樣有效,因此時間沒有內建的箭頭。相反,他提出過去和未來之間的區別不是時間固有的,而是由宇宙中物質組織方式的不對稱性引起的。儘管物理學家仍在爭論這一提議的細節,但玻爾茲曼令人信服地剝奪了牛頓時間的一個特徵。

愛因斯坦發起了下一次衝擊,他摒棄了絕對同時性的概念。根據他的狹義相對論,同一時間發生的事件取決於您的速度。事件的真正舞臺不是時間或空間,而是它們的結合:時空。以不同速度移動的兩個觀察者在事件發生的時間和地點上存在分歧,但他們對事件的時空位置達成一致。空間和時間是次要概念,正如曾是愛因斯坦大學教授的數學家赫爾曼·閔可夫斯基所宣稱的那樣,“註定要消逝為單純的陰影。”

圖片來源:梅麗莎·托馬斯

1915年,隨著愛因斯坦的廣義相對論的出現,情況變得更糟,廣義相對論將狹義相對論擴充套件到引力起作用的情況。引力扭曲時間,因此這裡的1秒鐘的流逝可能與那裡的1秒鐘的流逝意義不同。即使在原則上,也只有在極少數情況下才有可能同步時鐘並保持同步。您通常不能將世界視為根據單個時間引數逐滴展開。在極端情況下,世界可能根本無法劃分為時間瞬間。那時就無法說一個事件發生在另一個事件之前或之後。

廣義相對論包含許多帶有英文單詞“time”的函式:座標時間、原時、全域性時間。它們共同完成了牛頓單個時間所做的許多工作,但單獨來看,它們似乎都不值得這個稱號。要麼物理學不聽從這些時鐘,要麼,如果它聽從了,那麼這些時鐘僅適用於宇宙的小部分或特定的觀察者。儘管今天的物理學家擔心統一理論將不得不消除時間,但一個有力的論點是,時間早在1915年就已經丟失了,而我們只是還沒有完全理解它。

時間作為偉大的講故事者

那麼,時間有什麼用呢?您可能會傾向於認為空間和時間之間的差異幾乎消失了,並且相對論宇宙中事件的真正舞臺是一個巨大的四維塊。相對論似乎使時間空間化:將其變成塊內僅僅一個方向。時空就像一條麵包,您可以隨意以不同的方式切割,稱為“空間”或“時間”。

然而,即使在廣義相對論中,時間也保留著一個獨特而重要的功能:即在區域性區分“類時”和“類空”方向。類時相關的事件是那些可能存在因果關係的事件。物體或訊號可以從一個事件傳遞到另一個事件,從而影響發生的事情。類空相關的事件在因果上是不相關的。沒有任何物體或訊號可以從一個傳遞到另一個。從數學上講,僅僅一個負號就區分了這兩個方向,但這個負號卻產生了巨大的影響。觀察者在類空事件的順序上存在分歧,但他們都同意類時事件的順序。如果一個觀察者認為一個事件可以導致另一個事件,那麼所有觀察者都會這樣認為。

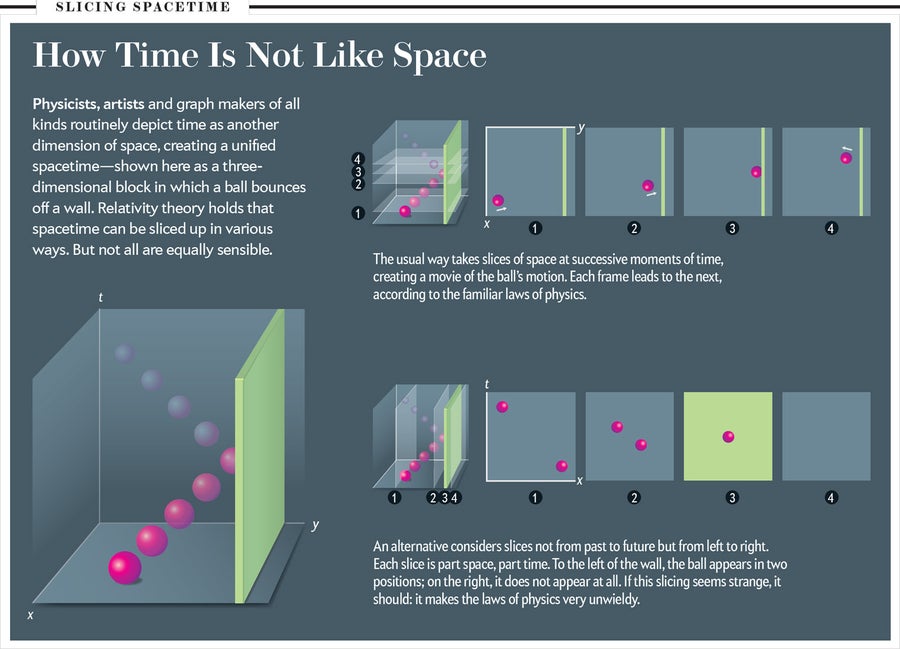

在我自己為2008年FQXi競賽寫的文章中,我探討了時間的這一特徵的含義。想象一下,從過去到未來切割時空;每個切片都是空間在某個時刻的3-D整體。所有這些類空相關事件的切片的總和是4-D時空。或者,想象一下從側面看世界並相應地切割它。從這個角度來看,每個3-D切片都是類空相關(僅在兩個維度上)和類時相關事件的奇怪混合物。這兩種切割方法就像垂直或水平切割一條麵包。

第一種方法是物理學家熟悉的,更不用說電影觀眾了。電影的幀代表時空的切片:它們顯示了空間在連續時刻的狀態。就像電影愛好者立即弄清情節並預測接下來會發生什麼一樣,物理學家可以獲取單個完整的空間切片,並透過簡單地應用物理定律來重建其他空間切片上發生的事情。

第二種切割方法沒有簡單的類比。它對應於不是從過去到未來而是從東到西切割時空。這樣一個切片的例子可能是您房屋的北牆以及未來將在該牆上發生的事情。從這個切片開始,您應用物理定律來重建您房屋的其餘部分(實際上是宇宙的其餘部分)的樣子。如果這聽起來很奇怪,那應該是的。物理定律是否允許您這樣做,這一點並不立即顯而易見。但是,正如麥克馬斯特大學的數學家沃爾特·克雷格和滑鐵盧大學的哲學家史蒂文·溫斯坦所表明的那樣,至少在某些簡單的情況下,您可以這樣做。

儘管原則上兩種切割方法都是可能的,但它們截然不同。在正常的、從過去到未來的切割中,您需要在切片上收集的資料相對容易獲得。例如,您測量所有粒子的速度。一個位置的粒子的速度與另一位置的粒子的速度無關,這使得兩者都易於測量。但在第二種方法中,粒子的屬性不是獨立的;它們必須以非常特定的方式設定,否則單個切片將不足以重建所有其他切片。您將不得不對粒子組進行極其困難的測量,以收集您需要的資料。更糟糕的是,只有在特殊情況下,例如克雷格和溫斯坦發現的那種情況,這些測量才允許您重建完整的時空。

從非常精確的意義上講,時間是時空中可以進行良好預測的方向——我們可以在其中講述最informative故事的方向。宇宙的敘事不是在空間中展開的。它在時間中展開。

量子時間

現代物理學的最高目標之一是將廣義相對論與量子力學統一起來,產生一個處理物質的引力和量子方面的單一理論——量子引力理論。其中一個絆腳石是量子力學要求時間具有與我迄今為止所說的相矛盾的屬性。

量子力學說,物體具有比我們可能用經典量(如位置和速度)捕捉到的更豐富的行為庫。物體的完整描述由一個稱為量子態的數學函式給出。這種狀態隨時間連續演變。使用它,物理學家能夠計算任何時刻任何實驗結果的機率。如果我們讓電子穿過一個會使其向上或向下偏轉的裝置,量子力學可能無法確定地告訴我們期望哪個結果。相反,量子態可能只會給我們結果的機率;例如,電子有25%的機率向上偏轉,75%的機率向下偏轉。用相同的量子態描述的兩個系統可能會給出不同的結果。實驗結果是機率性的。

該理論的機率預測要求時間具有某些特徵。首先,時間使矛盾成為可能。擲出的骰子不能同時有5和3朝上。它只能在不同的時間這樣做。與此特徵相關的是,擲出六個數字中每個數字的機率必須加起來為100%;否則,機率的概念將毫無意義。機率在某個時間而不是某個地點相加。量子粒子具有給定位置或動量的機率也是如此。

其次,量子測量的時間順序很重要。假設我讓電子穿過一個裝置,該裝置首先沿垂直方向偏轉它,然後沿水平方向偏轉它。當它出現時,我測量它的角動量。我重複實驗,這次先水平偏轉電子,然後垂直偏轉電子,並再次測量它的角動量。我得到的值將大相徑庭。

第三,量子態提供了空間在某個時間瞬間的所有機率。如果該狀態包含一對粒子,那麼測量一個粒子會立即影響另一個粒子,無論它在哪裡——從而導致愛因斯坦對量子力學感到如此困擾的臭名昭著的“幽靈般的超距作用”。困擾他的原因是,為了讓粒子同時反應,宇宙必須有一個主時鐘,而相對論明確禁止這樣做。

圖片來源:梅麗莎·托馬斯

儘管其中一些問題存在爭議,但量子力學中的時間基本上是對牛頓力學中時間的迴歸。物理學家擔心相對論中時間的缺失,但也許更糟糕的問題是時間在量子力學中的中心作用。這是統一如此困難的深層原因。

時間去哪兒了?

大量的研究計劃試圖調和廣義相對論和量子力學:超弦理論、因果三角剖分理論、非交換幾何等等。它們大致分為兩類。認為量子力學提供了更堅實基礎的物理學家,如超弦理論家,從一個完整的時間開始。那些認為廣義相對論提供了更好起點的物理學家從一個時間已經被降級的理論開始,因此更願意接受無時間現實的想法。

可以肯定的是,這兩種方法之間的區別是模糊的。超弦理論家已經研究了無時間理論。為了傳達時間造成的基本問題,我將重點關注第二種方法。這種策略的主要例子是圈量子引力[參見李·斯莫林撰寫的“空間和時間的原子”],它源於一個較早的稱為規範量子引力的計劃。

規範量子引力出現在20世紀50年代和60年代,當時物理學家以與電磁學方程相同的形式重寫了愛因斯坦的引力方程,其想法是,用於發展電磁學量子理論的相同技術也可以應用於引力。當已故物理學家約翰·阿奇博爾德·惠勒和布萊斯·德威特在20世紀60年代後期嘗試這種程式時,他們得出了一個非常奇怪的結果。這個方程(被稱為惠勒-德威特方程)完全缺少時間變數。表示時間的符號t完全消失了。

關係世界:時間可能沒有獨立的意義,而是作為一種描述物體之間關係的方式而產生的。這個想法啟發了彼得斯將成組的線條相互纏繞。

圖片來源:基思·彼得斯

由此,物理學家陷入了數十年的驚慌失措。時間怎麼會就此消失呢?事後看來,這個結果並不完全令人驚訝。正如我之前提到的,即使在物理學家試圖將其與量子力學結合之前,時間也幾乎已經從廣義相對論中消失了。

如果您從字面上理解這個結果,那麼時間並不真的存在。法國艾克斯-馬賽大學的卡洛·羅韋利是圈量子引力的創始人之一,他將他的FQXi文章命名為“忘記時間”。他和英國物理學家朱利安·巴伯是這個想法最著名的支持者。他們試圖以無時間的方式重寫量子力學,正如相對論似乎要求的那樣。

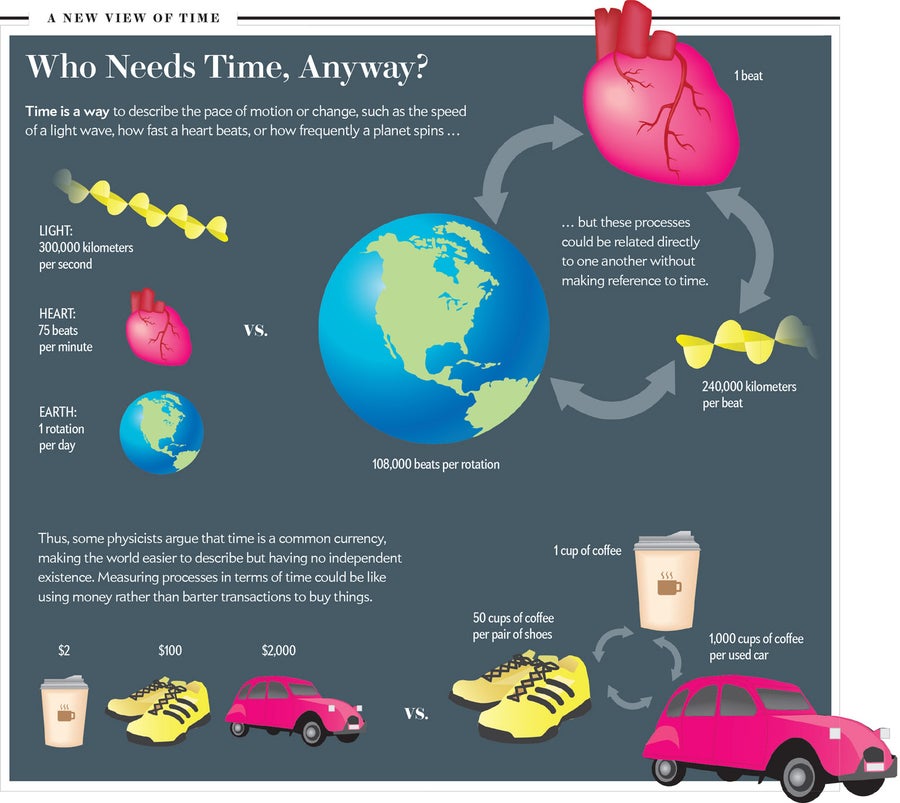

他們認為這種操作是可能的原因是,儘管廣義相對論缺乏全域性時間,但它仍然能夠描述變化。本質上,它透過將物理系統直接相互關聯,而不是與某些抽象的全域性時間概念相關聯來實現這一點。在愛因斯坦的思想實驗中,觀察者透過使用光訊號比較時鐘來確定事件的時間。我們可以用我廚房裡時鐘的滴答聲來描述衛星繞地球位置的變化,反之亦然。我們正在做的是描述兩個物理物體之間的相關性,減去任何作為中介的全域性時間。我們可以將我的頭髮顏色描述為隨衛星軌道變化,而不是說我的頭髮顏色隨時間變化。我們可以用冰川的變化來描述棒球以每秒每秒10米的速度加速,而不是說棒球以每秒每秒10米的速度加速。等等。時間變得多餘。變化可以在沒有時間的情況下描述。

這個龐大的相關性網路組織得井井有條,因此我們可以定義一個稱為“時間”的東西,並將一切都與之關聯起來,從而減輕了我們跟蹤所有這些直接關係的負擔。物理學家能夠用在時間中發揮作用的物理定律來簡潔地總結宇宙的運作方式。然而,這個便利的事實不應欺騙我們認為時間是世界基本組成部分。金錢也比每次想買咖啡時都要協商易貨交易要容易得多,儘管金錢是我們重視事物的發明佔位符,而不是我們本身就重視的東西。同樣,時間允許我們將物理系統相互關聯,而無需試圖弄清楚冰川與棒球的確切關係。但是,它也可能是一種方便的虛構,它在自然世界中的根本存在性不超過金錢。

擺脫時間具有吸引力,但會造成相當大的附帶損害。首先,它要求徹底重新思考量子力學。考慮著名的薛定諤的貓的案例。貓懸而未決,生死攸關,它的命運取決於量子粒子的狀態。在通常的思維方式中,貓在測量或發生某些等效過程後會變成其中之一。然而,羅韋利會認為,貓的狀態永遠不會解決。可憐的東西可能相對於自身是死的,相對於房間裡的人是活的,相對於房間外面的第二個人是死的等等。

讓貓的死亡時間取決於觀察者是一回事,正如狹義相對論所做的那樣。讓它是否發生都具有相對性,正如羅韋利所建議的那樣,儘可能地遵循相對論的精神,這更令人驚訝。由於時間是如此基本,因此廢除時間將改變物理學家的世界觀。

時間的恢復

即使世界從根本上是無時間的,但它似乎確實有時間。對於任何擁護無時間量子引力的人來說,一個緊迫的問題是解釋為什麼世界看起來是時間性的。廣義相對論也缺乏牛頓時間,但至少它有各種部分替代品,當引力較弱且相對速度較低時,這些替代品共同表現得像牛頓時間。惠勒-德威特方程甚至缺乏這些替代品。巴伯和羅韋利都為時間(或至少是時間的幻覺)如何從虛無中湧現出來提供了建議。但是規範量子引力已經提供了一個更成熟的想法。

被稱為半經典時間,它可以追溯到英國物理學家內維爾·F·莫特1931年發表的一篇論文,該論文描述了氦核與較大原子之間的碰撞。為了模擬整個系統,莫特應用了一個缺少時間的方程,該方程通常僅適用於靜態系統。然後,他將系統分為兩個子系統,並使用氦核作為原子的“時鐘”。值得注意的是,相對於原子核,原子遵循量子力學的標準時間相關方程。空間函式起著時間的作用。因此,即使整個系統是無時間的,各個部分也不是。隱藏在整個系統的無時間方程中的是子系統的時間。

正如德國科隆大學的克勞斯·基弗在加州大學聖克魯茲分校的托馬斯·班克斯等人的基礎上,在他的FQXi文章中論證的那樣,量子引力的情況也大致相同。宇宙可能是無時間的,但如果您想象將它分解成碎片,那麼某些碎片可以充當其他碎片的時鐘。時間從無時間性中湧現出來。我們感知時間是因為我們本質上就是那些碎片之一。

儘管這個想法既有趣又令人震驚,但它仍然讓我們感到不足。宇宙並非總是可以分解成可以充當時鐘的碎片,在這種情況下,該理論無法做出機率預測。處理這些情況將需要完整的量子引力理論和對時間的更深入的重新思考。

從歷史上看,物理學家最初從高度結構化的經驗時間開始,即固定過去、現在和開放未來的時間。他們逐漸拆除了這種結構,幾乎沒有剩餘。研究人員現在必須扭轉這種思路,並從非基本物理學的時間中重建經驗時間,而經驗時間本身可能需要從基本靜態世界的碎片之間的相關性網路中重建。

法國哲學家莫里斯·梅洛-龐蒂認為,時間本身並沒有真正流動,其明顯的流動是我們“偷偷地在河流中放入了一個見證者”。也就是說,相信時間流逝的傾向是由於忘記將我們自己以及我們與世界的聯絡納入圖景的結果。梅洛-龐蒂談論的是我們對時間的主觀體驗,直到最近,才有人猜測客觀時間本身可以解釋為這些聯絡的結果。時間可能僅僅透過將世界分解為子系統並觀察將它們聯絡在一起的東西而存在。在這種圖景中,物理時間是透過我們認為自己與一切事物分離而出現的。