關於飛蛾瘋狂地圍繞夜間光源——無論是蠟燭、篝火還是電燈泡——盤旋的持久印象,長期以來一直吸引著科學家和文學界人士,包括莎士比亞。(正如波西亞在《威尼斯商人》中俏皮地說:“蠟燭就這樣燒焦了飛蛾。”)昆蟲學家一直在思考昆蟲被各種形式的人造光吸引的可能解釋。有人認為,這些生物是被火焰的熱量吸引,或者它們將火或電燈誤認為是月亮,而月亮被認為是起到某種天體指南針的作用。

在迄今為止可能最深入的研究中,研究人員聲稱已經提出了“關於昆蟲為何聚集在人造光周圍的最合理的模型”,正如《自然·通訊》報道的那樣。倫敦帝國學院、佛羅里達國際大學和國際教育交流委員會的研究人員透過實地考察和實驗室實驗發現,昆蟲在人造光周圍會變得越來越迷失方向——以至於它們完全失去了對哪個方向是向上的感知。事實證明,昆蟲通常透過將背部朝向天空來保持它們的上下方向,天空是它們即使在夜間也能感知到的最亮的東西。這使它們能夠在穩定的飛行路徑上保持正確的方向。

這種進化策略在數百萬年裡都足夠了,直到人類帶著他們的火和電出現。當昆蟲在黃昏後遇到室外燈泡時,混亂就開始了。它們將背部朝向燈泡,彷彿它是天空,並開始圍繞它進行無休止的,有時是 Erratic 迴圈。隨著光汙染的加劇以及全球昆蟲數量的急劇下降,可能需要新型照明來保護這些種群,這些種群對全球生態系統的健康至關重要。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

背對太陽

昆蟲將其背部轉向光線的傾向被稱為背光反應。人類等較大的動物可以透過內耳直接感知到的重力以及其他輸入來區分上下。昆蟲微小的感覺器官及其快速的空中加速使飛蛾或黃蜂無法立即區分上方和下方。因此,它們使用天空的亮度作為恆定值,使它們能夠透過將背部指向天空來自我定向——或者至少在人類文明到來之前是這樣,而人類文明總是保持燈火通明。

伊米·史密斯;來源:“飛行昆蟲為何聚集在人造光下”,塞繆爾·T·法比安等人,《自然·通訊》,第15卷;2024年1月(參考文獻)

光線和飛行路徑

飛蛾為了保持背部朝向光線而維持的持續傾斜運動,導致了相對不受干擾的、圍繞燈泡的軌道飛行路徑。然而,有時,飛蛾最終飛到燈泡下方並開始陡峭的向上爬升。然後,昆蟲開始失速,在爬升過程中失去速度,然後墜落下來。同樣,當飛蛾飛過燈泡上方時,其飛行路徑頂點的倒置方向可能會使其墜向地面。

伊米·史密斯;來源:“飛行昆蟲為何聚集在人造光下”,塞繆爾·T·法比安等人,《自然·通訊》,第15卷;2024年1月(參考文獻)

哪個方向是向上?

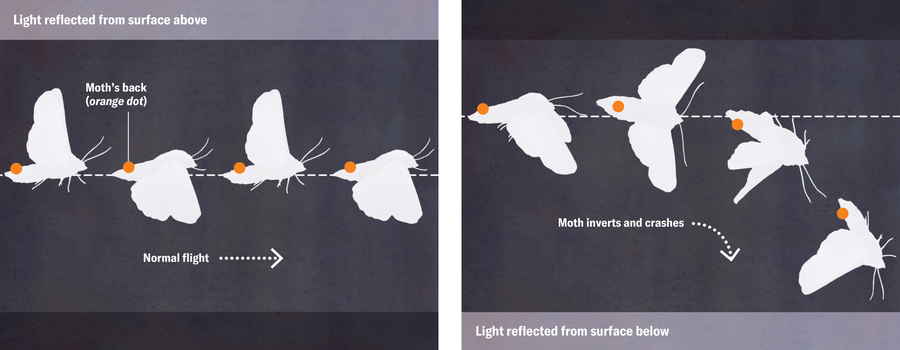

為了探究他們背對光線的論點的有效性,倫敦帝國學院實驗室的研究人員建立了兩種相反的場景,並使用高速影片對它們進行了測試。在一種場景中,從上方照射的紫外線(模擬天空)使飛蛾能夠沿著穩定的線性路徑飛行。在另一種場景中,從地板發出的紫外線導致昆蟲傾斜、完全倒轉並墜落下來。

伊米·史密斯;來源:“飛行昆蟲為何聚集在人造光下”,塞繆爾·T·法比安等人,《自然·通訊》,第15卷;2024年1月(參考文獻)