編者注(7/2/24):本報道已更新,包含關於颶風“貝里爾”近期發展的資訊。

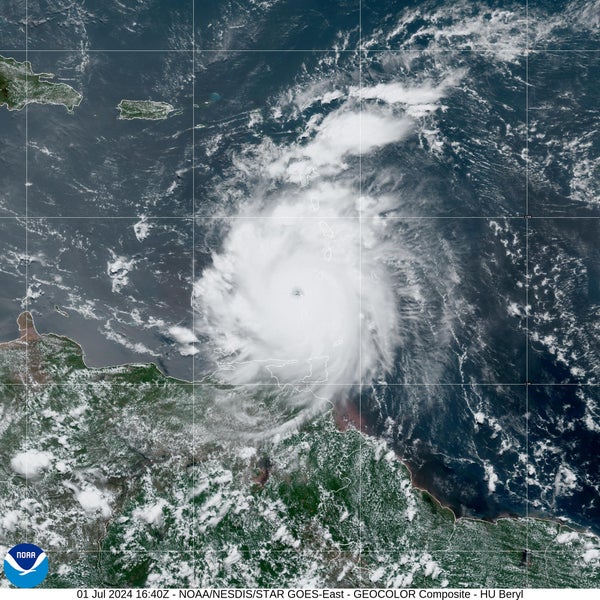

上週五,大西洋形成了一個新的熱帶低壓。僅僅兩天後,它就變成了一個巨大的四級颶風,並在週一在格瑞那達的卡里亞庫島登陸。當地時間當天晚上晚些時候,這場名為“貝里爾”的風暴成為五級颶風,這是大西洋盆地有史以來最早的五級颶風。

如此快速增強現象發生在大西洋颶風季的早期,並且發生在那個地點,這讓氣象學家們感到震驚。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於發現和塑造我們當今世界的想法的有影響力的故事。

美國國家颶風中心(NHC)的高階颶風科學家埃裡克·布萊克在X(原Twitter)上的一篇帖子中寫道:“‘貝里爾’正在以所有錯誤的方式改寫歷史。”

鑑於風暴發展的總體有利條件——尤其是極度溫暖的海洋水域,本季可能不會只有這一個異常的颶風。邁阿密大學的颶風研究員布賴恩·麥克諾爾迪說:“我認為這有點像是颶風季節的一個凶兆。我認為我們會看到一些非常驚人的異常事件發生。”

在大西洋颶風季於6月1日正式開始之前,NHC預測,到本季於11月30日結束時,可能會出現17到25個命名風暴。(風暴一旦達到熱帶或亞熱帶風暴強度,即風速至少達到每小時39英里,就會獲得名稱。)在這些風暴中,預計有8到13個將成為颶風。其中4到7個颶風可能會增強為主要颶風(三級或以上)。這是NHC預測的命名風暴數量最多的一次;大西洋颶風季平均有14個命名風暴、7個颶風和3個主要颶風。

這種前景主要有兩個因素在起作用。首先,整個大西洋、加勒比海和墨西哥灣的水域異常溫暖。麥克諾爾迪說,現在“那裡的海洋溫度看起來就像9月份大西洋颶風季高峰期一樣”。

其次是近期厄爾尼諾氣候模式的衰退以及今年可能出現的拉尼娜現象。這兩種氣候模式之間的搖擺不定會改變熱量釋放到大氣中的方式,從而對大氣環流模式產生多米諾骨牌效應。厄爾尼諾現象會導致大西洋上空出現更多風切變,這可能會撕裂風暴,而中性或拉尼娜條件則可能使大氣更利於新興颶風的形成。

“我認為這有點像是颶風季節的一個凶兆。我認為我們會看到一些非常驚人的異常事件發生。”——布賴恩·麥克諾爾迪,邁阿密大學

鑑於這些因素,“貝里爾”正是氣象學家們所擔心的那種風暴。麥克諾爾迪說:“進入本季,這場風暴是我們一直在談論的事情之一”,即“看到風暴在通常不會形成和增強的地方和時間形成和增強”。

麥克諾爾迪說,在“貝里爾”之前,還從未有已知的颶風在六月份在如此偏東的地方形成。唯一一次接近的是1933年破紀錄的颶風季,當時的風暴還沒有被命名。“貝里爾”也成為大西洋有記錄以來最早的四級颶風;之前的記錄保持者是2005年7月8日的颶風“丹尼斯”——那也是一個驚人的颶風季。週一晚些時候,“貝里爾”打破了那個颶風季的另一項記錄(也是產生颶風“卡特里娜”的那一年),成為有記錄以來最早的五級颶風,提前了兩週。之前的最早五級颶風是2005年7月16日的颶風“艾米麗”。麥克諾爾迪說:“你肯定不希望打破這些年份的記錄。”“貝里爾”也是有記錄以來七月份發生的最強的大西洋颶風,最大風速為每小時165英里,超過了“艾米麗”每小時160英里的風速。

如此強烈的颶風通常不會在季節的早期或如此偏東的地方形成,因為通常條件不太成熟。夏季早期海洋溫度往往較低。而且,每隔幾天從非洲西海岸涓滴細流而來的低壓系統——這可能成為颶風的種子——經常會遇到撒哈拉沙漠的沙塵暴,從而扼殺風暴的發展。

出於類似的原因,“貝里爾”在如此短的時間內爆發式增強,這對於本季早期的風暴來說也是非典型的。唯一可比的風暴發生在八月和九月的大西洋颶風季高峰期附近或高峰期,那時有大量的海洋熱量來為驅動颶風的對流提供燃料。快速增強的定義是風暴的風速在24小時內躍升至少每小時35英里。“貝里爾”在同一時期內風速驟增了每小時63英里。幾項研究表明,隨著氣候持續變暖,將有更多風暴經歷快速增強——並且增強速度更快。

如此巨大的強度在短短一兩天內躍升,可能會使風暴路徑上的地區措手不及。向風群島尤其如此,那裡很少發生主要颶風。上一次如此強烈的風暴在距離“貝里爾”襲擊地點100英里範圍內的是2004年的颶風“伊萬”,它以三級風暴的強度襲擊了格瑞那達。麥克諾爾迪說:“稱之為異常現象都是非常保守的說法。”

“貝里爾”可能在向風群島造成了相當大的破壞。“在邁阿密,這將是一件可怕的事情,那裡的所有建築都是混凝土結構——它擁有全國最嚴格的建築規範,”麥克諾爾迪說。對於這些加勒比海小島,“它可能會徹底摧毀它們。”美聯社最近援引報道稱,格瑞那達的卡里亞庫島和小馬提尼克島遭受了重大破壞,但表示很難評估,因為“通訊基本上中斷了”。

“貝里爾”可能不會是本季最後一個創紀錄的風暴,因為預計有利於颶風的海洋和大氣條件將繼續存在。麥克諾爾迪說:“我確實懷疑這不會是最後一個讓我們感到驚訝的風暴。我們還有很長的路要走。”