“女兒沒用,不值得!” 1996年,在韓國釜山附近的一個村莊,一位老婦人喊道。其他與她坐在一起的老婦人在我們談論家庭時也點頭表示同意。我問,為什麼?她說,這不是因為女兒懶惰。“不,婦女在田裡做了很多重體力勞動,而且她們的婚姻幾乎不需要花費什麼。人們不想要女兒,因為她們對家庭沒有幫助——她們結婚後就離開了家庭。是兒子留在家中,繼承財產並延續祭祖儀式。”

在中國,我也聽到了類似的故事。一位男士說,當他的女兒出生時,“我的妻子非常沮喪,她不想照顧孩子,我不得不說服她餵奶。”

這些態度產生了生死攸關的影響。自然的人類男女出生比例僅為男孩比女孩多5%到6%。但在2000年的中國,出生的男孩卻多了20%。這種性別比例失衡的現象在東亞、南亞、南高加索和巴爾幹半島部分地區都存在。在這些地區,女嬰被墮胎、出生時被殺死或因忽視而死亡。為什麼?正如釜山的那位婦女所說,這是殘酷的經濟學。這些文化在歷史上一直將成年女兒排除在幫助父母家庭或繼承財產之外,這降低了她們對原生家庭的價值。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但最近,對女性的性別偏見已開始轉變。自 20 世紀 90 年代中期以來,韓國的兒童性別比例已顯示出重新平衡,男孩與女孩的比例從高水平降至生物學正常水平。在今天的韓國,甚至出現了一種對女兒的偏愛轉變。在印度,2011 年的人口普查顯示,該國西北部兒童的性別比例急劇下降,那裡的性別比例曾經非常高。在中國,這種性別比例的攀升已經趨於平穩。

這些轉變與快速的城市化和社會變革同時發生,這些變革有助於提高女兒對父母的價值。女兒不再從原生家庭消失,在某些情況下,她們還會從外面帶來額外的男性。在我最初在釜山進行實地調查二十年後,韓國的一位婦女告訴我,“我的母親年輕時因為生了三個女兒而沒有兒子,受了很多虐待。現在我們長大了,她非常高興,因為我們都和她保持親近。她說她的女婿比兒子對她更好。”

排斥女性

幾個世紀以來,中國、韓國和印度西北部農村社會的社會組織將女兒們推離了她們的父母家庭。當女性結婚時,她們被吸收到丈夫的家庭中。原生家庭的新勞動力由嫁入的兒媳提供,進一步突出了兒子的價值。類似的社會結構也出現在其他重男輕女的地區,包括越南北部和南高加索國家。

為了鞏固這種女兒的轉移,當一個女人加入她丈夫的家庭時,她在原生家庭中的“位置”就被取消了。為新來的媳婦建立了一個新的位置。如果女性確實返回——這種情況很少見——她們和她們的父母必須努力使這種不尋常的情況奏效。家庭和村莊的其他成員會抵制,因為這可能會減少他們的財產權。例如,一旦中國農村的婦女結婚,她的土地權利在村民中重新分配,她的迴歸可能會遭到相當程度的對抗。

.png?w=900)

圖片來源:Jen Christiansen;資料來源:郭臻、莫妮卡·達斯·古普塔和李樹茁撰寫的《中國和印度的“失蹤女孩”:趨勢和政策挑戰》,載於《亞洲人口研究》,第 12 卷,第 2 期。線上釋出於 2016 年 6 月 6 日(印度 0-6 歲兒童以及韓國和中國 0-4 歲兒童);國家人口普查資料(中國、印度、韓國);《世界人口展望:2017 年修訂版》。DVD 版。聯合國經濟和社會事務部人口司。聯合國,2017 年(北美、西歐、北歐)

這些文化規範的影響可以在臺灣和韓國等國家與菲律賓等國家的長者居住安排的對比中看出。前兩個國傢俱有嚴格的父系(男性導向)親屬關係系統,而第三個國家則具有不偏袒任何一種性別的兒童的親屬關係系統。根據我與首爾漢陽大學的金斗燮共同進行的一項即將釋出的研究,在臺灣和韓國,很大一部分父母與已婚兒子同住,但幾乎沒有人與已婚女兒同住。在菲律賓,父母同樣有可能與任何性別的已婚子女同住。毫不奇怪,菲律賓的兒童性別比例正常,但在臺灣和韓國卻一直失衡。

貶低女性的後果也不足為奇。不受歡迎的女孩透過溺嬰和忽視而被除掉,導致男性偏斜的兒童性別比例。從 20 世紀 80 年代開始,超聲波和其他產前性別檢測技術使在出生前就對性別偏見採取行動成為可能。新方法使父母更容易避免生下不受歡迎的女兒——透過墮胎——出生時的性別比例顯示出更大的失衡。

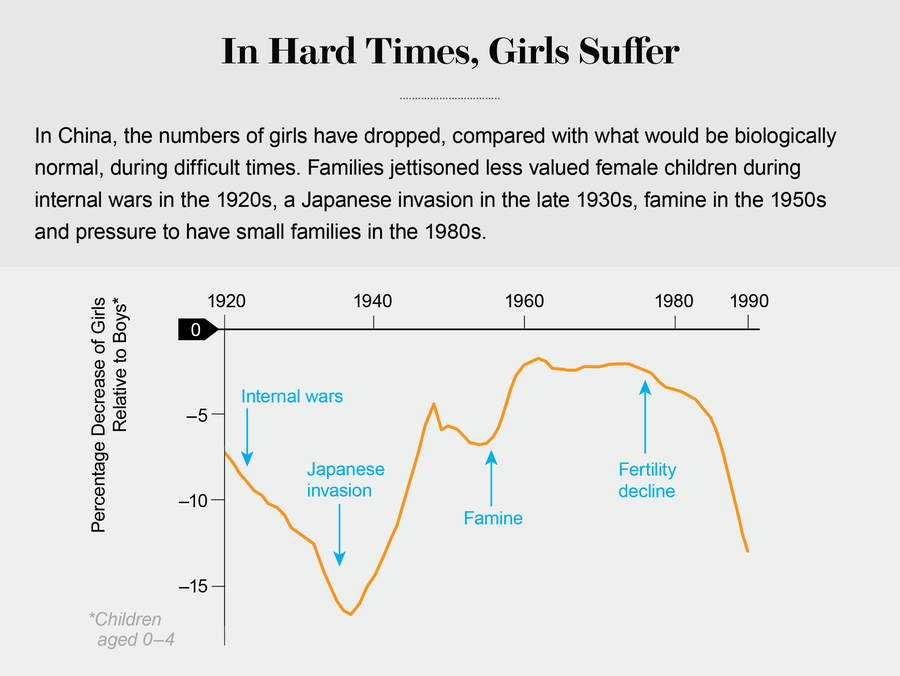

饑荒和戰爭等重大動盪加劇了父母擺脫他們認為多餘的孩子的壓力。從 1937 年開始,日軍席捲中國東部,女孩們“失蹤”:死亡的女孩比在這種情況下預期的典型死亡率高出 17%。飽受戰爭蹂躪地區的父母感到他們必須做出一些艱難的選擇。浙江省的一位婦女向我講述了她自己在 20 世紀 30 年代的經歷:“我六歲時,我的母親說我應該被賣掉。我懇求我的父親不要這樣做,只要他們讓我待在家裡,我會吃得很少。”政府機構的崩潰也會產生類似的影響。例如,在南高加索國家,當蘇聯解體時,偏愛男孩的出生比例飆升。

從大家庭向小家庭規模的轉變也增加了父母選擇兒子的壓力。在大家庭、高生育率的環境中,父母可以負擔得起生幾個女兒,然後繼續生一兩個兒子。在出生次數較少的小家庭中,生兒子的機會有限。在重男輕女的文化中,這種家庭中出生的第二個女孩在出生前或幼兒期死亡的機率要高得多。

當新娘供不應求時

這些女嬰的死亡是性別不平等的可怕結果。破壞性影響波及整個社會。最終,它們轉化為成年女性的短缺。在經歷了早年性別選擇的加劇時期之後,一場“婚姻擠壓”現在正困擾著中國、韓國和印度西北部。中國呈現出最嚴峻的局面。2010年,中國社會科學院估計,到2020年,中國將有五分之一的男性找不到妻子。

新娘短缺對較貧窮的男性影響最為嚴重。在中國,哥倫比亞大學的魏尚進和他的同事報告說,性別比例失衡地區的貧窮父母努力提高兒子在婚姻市場上的機會。父母採取絕望的措施,例如承擔危險的工作以賺更多錢並建造更漂亮的房子,這樣的房子可以吸引這種新近稀缺且有價值的商品:一個嫁入家庭的新娘。

圖片來源:Jen Christiansen;資料來源:莫妮卡·達斯·古普塔和李樹茁撰寫的《1920-1990年中國、韓國和印度的性別偏見:戰爭、饑荒和生育率下降的影響》,載於《發展與變革》,第 30 卷,第 3 期;1999 年 7 月

與此同時,婚姻擠壓可以使女性受益。密歇根州立大學的瑪麗亞·波特的一項研究發現,在中國潛在新娘較少的地區,女性在婚姻中擁有更大的議價能力,使她們能夠比以前更多地支援父母。來自貧困地區的婦女可以嫁給提供更高生活水平的男性,無論是在當地還是透過移民到本國其他地區。有些人移民到其他國家與生活條件更好的男性結婚。在中國、韓國和印度,多項研究表明,與當地其他男性相比,這些遠距離求婚者通常在社會經濟地位上處於劣勢。他們無法吸引當地妻子,但仍然可以為來自貧困地區的婦女提供改善的生活水平。

然而,這些移民婚姻確實給女性帶來了風險。一些研究表明,來自不同種族或語言群體的婦女在同化方面面臨問題,被視為外來者,不懂當地語言和習俗,並且在新環境中社交網路有限。許多此類婚姻的物件是居住在農村地區的男性,而農村生活進一步孤立了新娘。

困難可能超出社會孤立和文化誤解的範圍。在 2010 年越南國立大學胡志明市的研究人員對臺灣越南新娘進行的一項研究中,大多數女性表示她們很高興,因為她們能夠為原生家庭提供經濟幫助。但有些人提到了問題,例如因貧困而受到丈夫和公婆的羞辱、遭受家庭暴力或被迫像奴隸一樣工作。事實上,在臺灣,2006 年的一項研究發現,婚姻移民是家庭暴力的一個風險因素。在韓國,漢陽大學的金髮現,此類婚姻離婚的可能性更高。

一些研究人員和政策制定者還認為,強制單身一代的出現可能會提高犯罪和暴力水平,包括針對婦女的暴力。印度阿拉哈巴德大學的讓·德雷茲領導的一項研究以及哥倫比亞大學的莉娜·埃德倫德及其同事在中國進行的另一項研究表明,在男女比例較高的地區,犯罪水平有所上升。

女性的價值

在過去的二十年中,對女孩的偏見已開始減弱。我的同事 Chung Woojin 和我在一項關於韓國女性對兒童性別態度變化的研究中記錄了這一現象。在 1991 年的採訪中,1955 年至 1964 年間出生的女性中有 35% 表示她們“必須生一個兒子”。但到 2003 年,同一時期出生的女性中只有 19% 持這種觀點。態度上的轉變席捲了整個社會。即使考慮到教育水平和城市與農村居住地的差異,2003 年 15 至 49 歲女性表示她們“必須生一個兒子”的機率約為 1991 年水平的三分之一。社會規範的變化佔這種下降的 73%。下降的原因只有 27% 完全是由於個人教育水平和城市化程度的提高。當態度改變時,兒童性別比例也隨之改變,如對頁的方框所示。

是什麼扭轉了局面,提高了女孩的價值?這是一個難以梳理清楚的答案,但父母日益增長的城市化和教育程度發揮了重要作用。例如,韓國的城市化速度驚人,1966 年至 1986 年間,居住在城市及其周邊地區的人口比例翻了一番,從 33% 增至 67%。到 1991 年,75% 的人口居住在城市地區。城市生活對重男輕女的影響既有社會因素,也有經濟因素。居住在城市降低了兒子在父母生活中的中心地位。當村民們整天被宗族成員包圍時,城市居民則生活和工作在公寓樓和辦公樓等更沒有人情味的環境中。這種轉變減輕了人們遵守傳統孝道期望和生兒子延續血脈的壓力。

圖片來源:Jen Christiansen;資料來源:Woojin Chung 和 Monica Das Gupta 撰寫的《韓國重男輕女觀念的衰落:發展和公共政策的作用》,載於《人口與發展評論》,第 33 卷,第 4 期:2007 年 12 月;國家人口普查資料

在城市地區,贍養父母的子女這樣做更多的是因為他們恰好住在同一個城市並且與父母關係密切,而不是因為正式的規則。透過這種方式,城市化有助於彌合女兒和兒子價值之間的差距。女性的教育和就業也增強了她們可以提供的潛在支援。隨著養老金和社會保障體系的可及性不斷提高,人們對子女的經濟支援的依賴程度降低。

政府政策也透過鼓勵女性在主流社會中的平等來推動男性偏好下降。印度已採取平權行動來提高婦女的政治參與度,為地方政府職位候選人設定了女性配額。社會科學家發現,在該政策制定後,整個人口中的性別刻板印象有所減弱,女孩對自己的期望也有所提高。

廣泛的媒體宣傳也是印度、中國和韓國計劃生育方案的主要特徵。海報和商業廣告鼓勵父母少生孩子,即使他們沒有兒子。這些努力宣傳了女兒和兒子對家庭幸福同樣有益的觀點。

印度流行的電視肥皂劇中,女性角色現在在外面工作,並在公共生活中積極參與。這些節目中展示的價值觀和角色挑戰了女性在社會中地位的傳統觀念。研究表明,接觸這些資訊與重男輕女觀念的減少有關。

還採取了直接措施來改變性別比例,禁止使用技術進行產前性別檢測和選擇。一些國家已經實施了這些禁令,但由於缺乏資料,對這些措施的影響幾乎沒有進行嚴格的評估。印度禁止性別選擇的禁令似乎最多隻產生了適度的影響。中國為禁止生育選擇所做的積極努力對全國嬰兒性別比例幾乎沒有影響。

亞洲國家仍在快速城市化,因此我相信重男輕女的偏好將繼續下降。政策制定者可以透過加強性別平等的法律和其他措施來加速這一程序。他們還可以擴大媒體宣傳,描繪女性幫助自己年邁的父母(而不僅僅是公婆)。這些步驟有助於改變性別刻板印象,克服父母對兒子的偏愛。對於女性和整個社會而言,與徹底禁止選擇出生性別相比,這些方法可能具有更好的結果。