2022年10月,一隻代號為B6的鳥創造了一項新的世界紀錄,但鳥類學領域之外的人很少注意到。在11天的時間裡,B6,一隻年輕的斑尾塍鷸,從其在阿拉斯加的孵化地飛到其在塔斯馬尼亞的越冬地,飛行了8,425英里,沒有休息一次。 相比之下,只有一種商用飛機可以不停地飛行那麼遠,那是一架翼展213英尺的波音777,配備了世界上最強大的噴氣發動機之一。 在它的旅程中,B6——一種可以舒適地棲息在您肩上的動物——沒有著陸,沒有進食,沒有喝水,並且沒有停止拍打翅膀,以平均每小時30英里的地面速度持續飛行,每天24小時,飛往世界的另一端。

許多因素促成了這項驚人的運動壯舉——肌肉力量、高代謝率以及對皮質醇水平升高的生理耐受性等等。 B6的奧德賽也是生物世界中最容易識別但又最神秘的結構之一:羽毛,其卓越機械效能的勝利。 當B6飛越太平洋時,羽毛讓它整夜保持溫暖。 羽毛沿途擋雨。 羽毛形成了機翼的飛行表面,使B6能夠升空,並在近250小時內不斷前進。

人們可能會認為,考慮到人類花了這麼多時間欣賞、使用和研究羽毛,我們現在應該瞭解它們的所有訣竅了。 然而,對這些奇妙結構的見解仍在不斷湧現。 在過去的十年中,其他研究人員和我一直在以全新的眼光審視羽毛。 我們共同對羽毛生物學的幾乎每個方面都取得了令人驚訝的新發現,從它們的進化起源到它們的生長、發育和空氣動力學。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

在我們今天與之共享地球的生物中,只有鳥類擁有羽毛。 因此,幾個世紀以來,科學家們認為羽毛是鳥類獨有的特徵是有道理的。 但從1990年代開始,一系列重磅化石發現確立了羽毛在幾種雙足肉食性恐龍(稱為獸腳亞目恐龍)中廣泛存在,並且鳥類是從它們的獸腳亞目恐龍祖先那裡繼承了這些結構。 有羽毛的非鳥類恐龍的發現使研究人員爭先恐後地瞭解羽毛的起源和進化,尤其是它們在飛行黎明中的作用。 我們現在知道許多恐龍都有羽毛,而原始羽毛可能一直可以追溯到恐龍及其飛行爬行動物表親翼龍的共同祖先。 鬃毛、絨毛狀覆蓋物和其他相對簡單的羽毛狀結構可能裝飾著各種各樣的恐龍——比我們有幸發現並儲存為化石的要多得多。

羽毛,例如這裡展示的小火烈鳥的羽毛,是數億年進化的產物。 羅伯特·克拉克

然而,非鳥類恐龍身上的羽毛並不限於鬃毛和絨毛。 我們在大多數活鳥的翅膀和大部分體表看到的扁平、寬闊、能夠飛行的羽毛稱為正羽。(趣聞:這些是人們過去用來製作書寫筆的羽毛,因此有了“筆”這個詞。)事實證明,這些羽毛也出現在鳥類之前。 事實上,有一整類恐龍,包括鳥類以及諸如迅猛龍之類的物種,其名稱就來源於這些羽毛:筆盜龍類。 早期筆盜龍類的化石表明,它們具有羽毛狀覆蓋物,乍一看幾乎與現代羽毛無異。

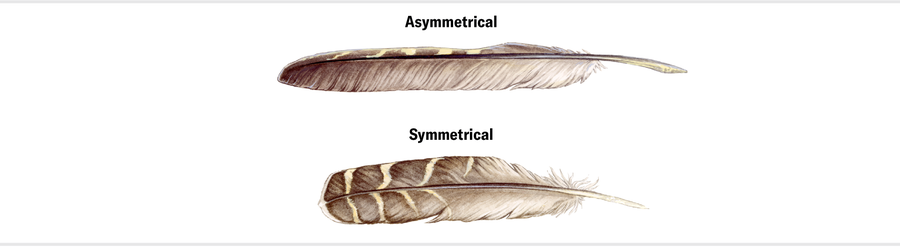

這些早期筆盜龍類的飛行能力一直備受爭議。 鑑於某些物種的“翅膀”相對於它們龐大的身體而言尺寸較小,它們顯然不是飛行者。 對於這些動物來說,正羽可能只是展示品。 但其他筆盜龍類,例如小型、四翼、棲息在森林中的小盜龍,則更難以解釋。 關於這種生物是否會飛行的許多爭論都集中在一種稱為羽片不對稱性的東西上。 羽毛主軸兩側的兩個扁平“葉片”稱為羽片。 在會飛的活鳥中,從手部升起的羽毛,即初級飛羽,具有不對稱的羽片:前緣羽片比後緣羽片窄。 因此,羽片不對稱性對於飛行很重要是有道理的。 並且由於小盜龍及其近親的化石顯示出不對稱的羽毛,一些研究人員認為,這些動物一定能夠飛行。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

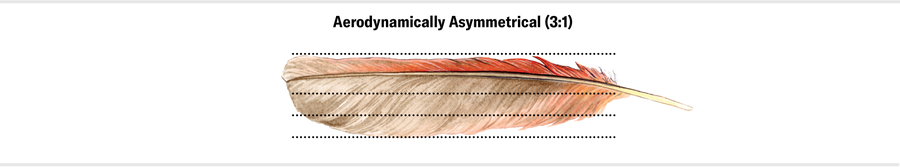

包括我在內的飛行生物力學專家最近的工作推翻了關於羽毛羽片不對稱性的傳統觀點。 我們的研究表明,羽毛形狀在很大程度上經過最佳化,可以允許羽毛以複雜的方式扭曲和彎曲,從而大大提高飛行效能。 僅僅在解剖學上不對稱意義不大。 重要的是羽毛在空氣動力學上是不對稱的,而要實現這一點,羽片不對稱性必須至少為三比一——也就是說,後緣葉片需要比前緣葉片寬三倍。 低於這個比例,羽毛在飛行過程中會以不穩定而不是穩定的方式扭曲。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

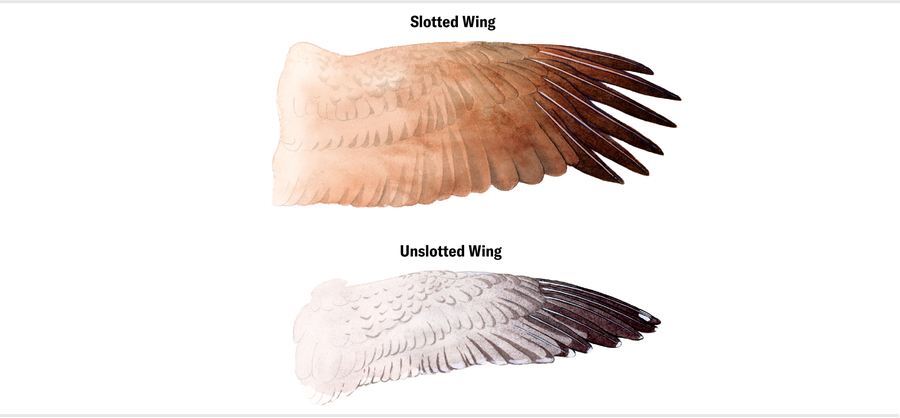

像小盜龍這樣的早期筆盜龍類沒有空氣動力學不對稱的羽毛。 但這並不意味著它們不能飛行。 扭曲的趨勢(無論是穩定還是不穩定的方式)僅在羽毛足夠分離以至於可以這樣做時才相關。 將翼尖的羽毛保持緊密且重疊可以使其穩定,即使它們不對稱也是如此。 只有當飛行者像許多現代猛禽那樣在飛行中將初級飛羽分開時,不對稱性才重要——這種特徵稱為開縫。 因此,小盜龍及其近親可能可以使用拍打飛行,但它們的機翼形狀必然與當今棲息在森林中的鳥類不同。 具體而言,小盜龍具有相對較長、狹窄的翅膀,翼尖緊密、不開縫——在解剖學上與庫珀鷹和其他現代森林鷹的翅膀不同,但在空氣動力學上相似。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

在考慮了關於羽片不對稱性的這些發現,以及關於近鳥類恐龍飛行肌肉的新資料後,由香港中文大學的邁克爾·皮特曼領導的一個研究小組(我是其中的高階生物物理學家)最近得出結論,有動力飛行——也就是說,拍打飛行而不是滑翔飛行——可能在恐龍中進化了多次,其中只有一個譜系以鳥類的形式倖存至今。 然而,只有在鳥類中,飛羽才達到了我們今天看到的形狀變化的程度。 羽毛以恰到好處的方式扭曲的能力使開縫成為可能,這使得機翼在低飛行速度下效率更高。 本質上,開縫機翼的表現就像它在解剖學上更長更窄一樣。 開縫還使翼尖非常抗失速,即氣流與機翼分離,導致保持鳥類在空中飛行的升力急劇損失。 這是一項至關重要的適應,它支撐著一系列空中特技。

鳥類通常需要長而窄的翅膀才能有效地翱翔——海鳥,如信天翁和海燕,就是完美的例子。 翼尖開縫的出現使得可以使用更寬的翅膀翱翔成為可能,為包括禿鷲和鷹在內的各種寬翼翱翔者的進化鋪平了道路。 開縫的空氣動力學優勢也允許短跑運動員(如松雞)具有爆發性的飛行效能,它們大部分時間都在地面上度過,但在受到驚嚇時會短距離爆發飛行。 翼尖開縫為生活在森林和其他雜亂環境中的各種鳥類(從鳴禽到巨嘴鳥)提供了更大的機動性。 事實上,開縫翅膀帶來的機動性可能幫助鳥類與翼龍競爭,並最終在白堊紀末期滅絕事件中倖存下來。

與飛行相關的正羽並不是鳥類擁有的唯一型別的羽毛。 身體不同區域的羽毛在大小、形狀和功能上各不相同。 您可以將羽毛形狀視為一個光譜,翅膀和尾巴上大型、相對僵硬的飛羽在一端,而靠近身體的短而蓬鬆的絨羽在另一端。 它們都有一根中央軸和從軸上分叉出來的較軟的“羽小枝”。 在飛羽中,羽小枝像尼龍搭扣齒一樣相互鎖定,形成光滑、防風的羽片表面。 在絨羽中,羽小枝結構鬆散而蓬鬆,以捕獲熱量。 許多其他型別的羽毛結合了這兩種型別的特徵。 例如,使鳥類身體呈流線型的廓羽具有像飛羽一樣的羽片尖端和像絨羽一樣不連鎖的羽小枝。 通常出現在面部並可能起到保護和感覺作用的剛毛羽將飛羽的硬軸(稱為羽軸)與絨羽的蓬鬆基部融合在一起。

草原榛雞(一種松雞)的翅膀有一個開縫的尖端,有助於鳥類在受到驚嚇時爆發飛行。

羅伯特·克拉克

近年來,研究人員已經開始拼湊羽毛髮育的複雜過程。 像鱗片、刺和毛髮一樣,羽毛是皮膚附屬物。 科學家們早就知道它們起源於皮膚中的結構。 但是動物如何在其身體的不同部位產生不同解剖結構的羽毛呢?

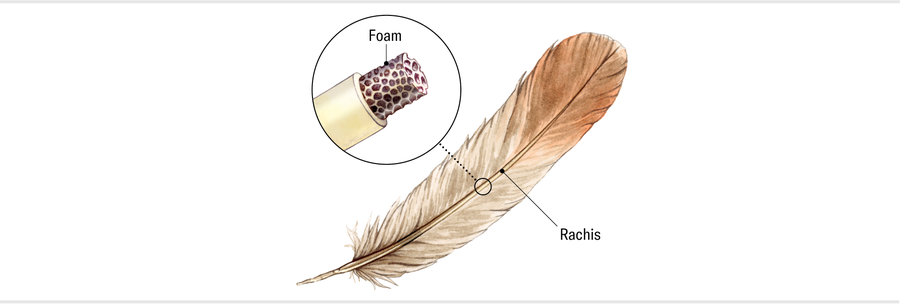

我和我的同事,在南加州大學的程-明·莊的領導下,將各種正羽的發育生物學與其機械效能聯絡起來。 這些羽毛最初是一個管狀物,基本上沿著其長度解開拉鍊,形成兩個羽片。 幾個基因和分子相互作用,並與環境相互作用,以確定構成羽片的羽小枝中的互鎖量、羽軸的大小和形狀,以及軸是否填充有使其相對於其重量而言更硬的“泡沫”。 我們發現,不同的羽毛型別在其整體剛度、扭曲趨勢以及軸中泡沫的分佈方面具有不同的特化。 這些變化在一定程度上取決於不同基因的工作,但大部分分化是基因如何調控的變化的結果——也就是說,它們在羽毛髮育過程中何時開啟或關閉,或者它們的活躍程度如何。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

科學家們還表明,最近對另一類羽毛產生了濃厚的興趣:展示羽,即有助於吸引配偶的華麗羽毛。 展示羽可能會以其顏色(想想蜂鳥閃閃發光的喉嚨)讓觀察者眼花繚亂,或者它們可能會達到引人注目的比例,例如構成孔雀頭冠和尾屏的羽毛。 關於展示羽的傳統觀點認為,它們嚴格來說是性選擇的產物,其中配偶選擇驅動了性狀的進化。 然而,如今,包括我在內的全球研究人員開始將展示羽視為不僅僅是具有社會生物學意義的性選擇性狀,沒有值得關注的機械特性,而是社會生物學和機械生物學壓力之間複雜的妥協。

例如:長的展示羽不會在身體的任何地方生長。 它們最常出現在下背部和尾部,在那裡它們對飛行效能的干擾相對較小。 以墨西哥和中美洲雲霧森林特有的色彩鮮豔的小鳥——鳳尾綠咬鵑為例,雄性在繁殖季節尾羽可以長到三英尺長。 尾羽飄帶的形狀可能不僅僅受性選擇的影響。 有證據表明,一些鳥類的飄帶至少產生了一點空氣動力,足以支撐其大部分增加的重量。 鳳尾綠咬鵑的飄帶失去了其緊密的互鎖結構,使羽片成為正羽-絨羽混合體,可以讓大部分氣流透過,而不會產生太多升力。 這種安排最有可能是一種適應,以防止這些羽毛高度不穩定。 這些華麗的羽毛仍然會增加飛行的成本,因為它們會增加阻力,但這種成本很可能低於假設的成本。

倉鴞的初級飛羽具有使這種猛禽能夠靜音飛行的特徵。

羅伯特·克拉克

展示羽,尤其是尾羽飄帶的微觀結構,也可能比以前認為的更精細地調整。 羽毛結構提供了剛度、重量和形狀的平衡。 羽毛必須充分保持其形狀,即使在極端長度下也是如此,才能成為有效的訊號。 但它們不能太僵硬,以至於在陣風或急轉彎時使鳥類不穩定。 有一個特定的柔韌性範圍,可以最好地展示羽毛,同時最大限度地減少對飛行效能的不利影響。

我長期以來對羽毛的一個方面著迷,那就是它們的適應性。 在不同的條件和進化壓力下,它們可以專門用於從速度和機動性到隔熱或展示的一切用途。 一些最令人著迷的適應性可以在貓頭鷹身上找到。

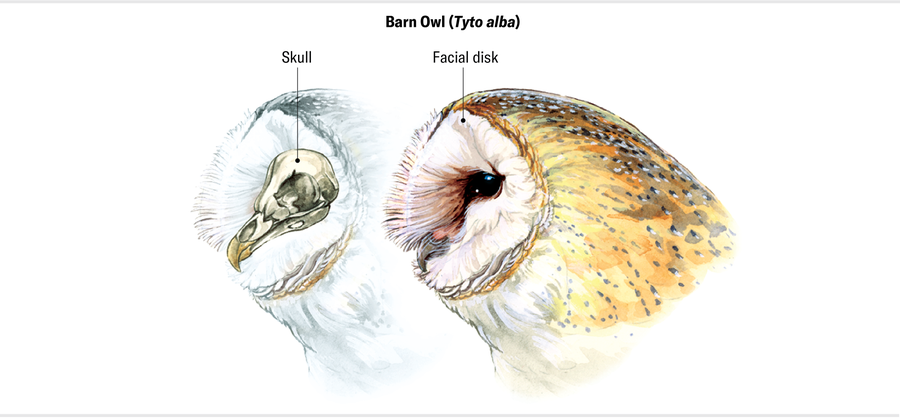

面盤是貓頭鷹尤其引人注目的特徵。 這些圍繞眼睛和耳朵的寬闊、半圓形的羽毛扇使貓頭鷹具有獨特的外觀。 貓頭鷹的頭骨實際上相當長而窄,但包裹它的羽毛完全改變了動物的輪廓。 這些面盤不僅僅是為了好看。 它們在將聲音漏斗到貓頭鷹的耳朵方面做得非常出色。 面盤,加上垂直偏移的耳朵和異常靈敏的中耳和內耳結構,使貓頭鷹非常擅長確定聲音的來源,以至於它們可以在完全看不到獵物的情況下鎖定獵物(儘管它們仍然使用視覺進行最終捕獲)。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

多年來,我曾與相當多的貓頭鷹合作,特別是那些在受傷後正在康復的個體。 其中一隻貓頭鷹因車禍導致完全失明而無法放生。 然而,如果有人將食物扔到它的棲木之一上,食物落地的輕微撞擊聲就足以讓它完美地撲向食物。 (讀者也可能會從知道它仍然會飛,因為它記住了它的圍欄,並且經常被帶出去散步和撓脖子而獲得安慰。)

儘管如此,如果沒有一些額外的羽毛適應性,貓頭鷹非凡的聽力也不會讓它們走得很遠。 其他夜行動物的聽力也非常好,如果貓頭鷹飛行時羽毛髮出沙沙聲,它將很難接近其警惕的獵物。 此外,如果貓頭鷹自己的羽毛聲音掩蓋了目標的微弱噪音,它們可能聽不到悄悄靠近的獵物。 貓頭鷹透過進化出使其在飛行過程中聽不見的羽毛特徵來解決這兩個問題。

蜂鳥(例如安娜蜂鳥)的極度僵硬的羽毛有助於支撐它們獨特的懸停飛行。

凱瑟琳·裡德野生動物攝影/Getty Images

很難體會到貓頭鷹有多安靜。 即使是超靈敏的麥克風,如果經過正確校準、精確對準並在靜音空間中設定為最大靈敏度,也只能勉強拾取到飛行貓頭鷹的聲音……有時。 實際上,貓頭鷹是無聲的。 它們非常安靜,即使它們飛過您的頭頂,近到您能感覺到它們的氣流,您仍然絕對聽不到任何聲音。 在黑暗的空間裡,它們基本上是無法察覺的。 您在哈利波特電影和其他電影中聽到的所有貓頭鷹翅膀的聲音? 那些都是後期新增的。

貓頭鷹透過一些不同的羽毛適應性來實現這種隱身。 首先,它們的羽毛具有“天鵝絨般”的表面,當它們相互摩擦時會使它們靜音。 更重要的是,貓頭鷹翅膀前緣的羽毛有一組梳狀結構,而後緣的羽毛則有蓬鬆的邊緣。 前緣梳子以一種稱為微渦流的特定方式攪動空氣。 這些微小的、旋轉的氣流導致主流附著在機翼上。 用空氣動力學術語來說,我們說梳子“將渦流注入到邊界層中”。 當這種經過修改的氣流然後通過後緣邊緣時,最終結果是尾流不包含線性的壓力相干波,因此沒有聲音。 換句話說,羽毛與空氣之間的相互作用不會產生能夠產生聲音的振動。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

這些特化具有深刻的根源。 現代貓頭鷹屬於兩個群體之一:草鴞科(以倉鴞和栗鴞為代表)和鴟鴞科(所有其他活貓頭鷹)。 它們的最後共同祖先至少存在於 5000 萬年前。 由於兩個群體的貓頭鷹都表現出靜音飛行,因此這種特徵可能可以追溯到它們的共同祖先。 換句話說,貓頭鷹已經在夜空中偷偷摸摸地飛行了 5000 多萬年。

毫不奇怪,一些最極端的羽毛適應性是在生態特化最極端的鳥類中發現的。 羽毛適應特定生活方式的一種方式是增加或減少剛度。 巧合的是,最僵硬的羽毛是在兩類鳥類中發現的,這兩類鳥類原本截然不同:蜂鳥和企鵝。

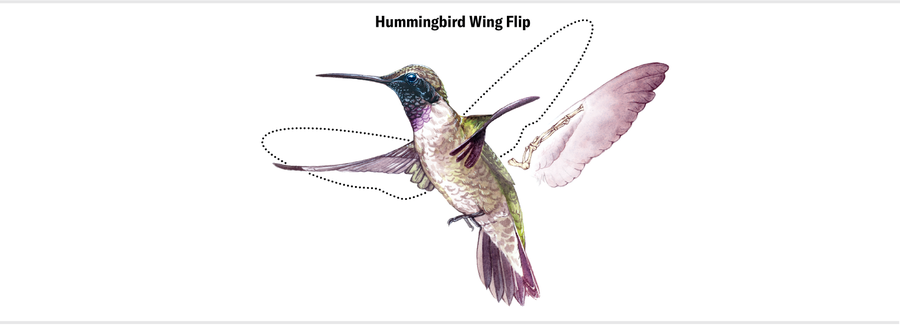

蜂鳥具有超硬羽毛,作為對它們以異常高的拍打頻率和不尋常的拍打衝程進行適應,它們使用這些來懸停在花朵前,同時吸吮花蜜。 與大多數鳥類不同,蜂鳥可以從它們的上衝程中獲得大量的重量支撐和推力,而不僅僅是它們的下衝程。 它們透過旋轉肩膀來完全翻轉翅膀來做到這一點。 機翼需要非常堅硬才能使這種方法奏效。 蜂鳥翅膀骨骼中的加固提供了一些這種剛度; 羽軸非常牢固的羽毛提供了其餘的剛度。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

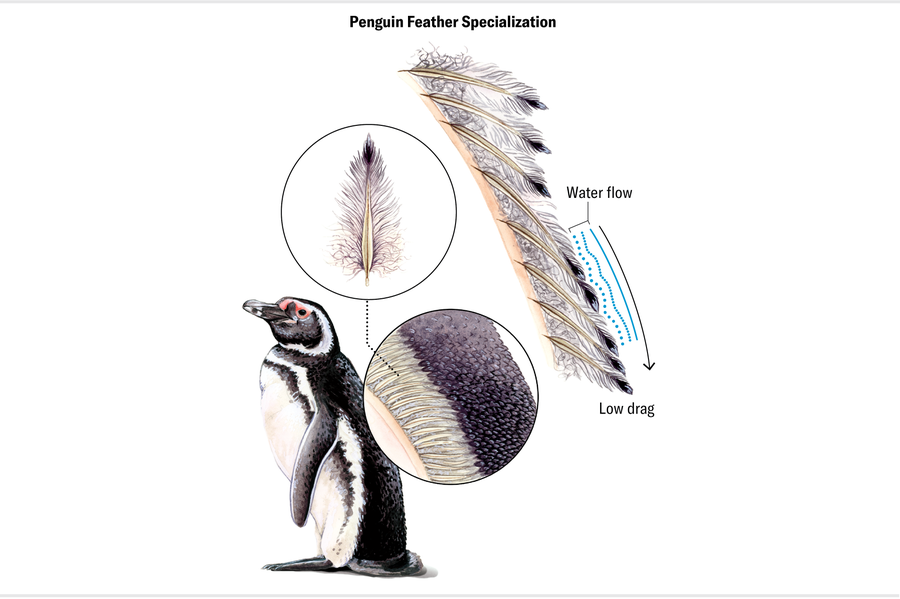

相比之下,不會飛行的企鵝已經適應了水生和陸地生活。 它們擁有所有鳥類中最特化的羽毛,已將其整個身體覆蓋物轉變為微小羽毛的密集鑲嵌體。 這些羽毛單獨來看非常堅硬,它們共同在翅膀和身體上形成紋理表面,從而在企鵝游泳時調節其周圍的水邊界層。 本質上,它們使用粗糙的羽毛外套來捕捉和保持光滑的水外套。 最終效果是減少阻力,從而降低游泳的能量消耗。 密集的羽毛還可以捕獲適量的空氣以提供一些隔熱效果,而又不會使企鵝漂浮,從而補充了有助於保持鳥類溫暖的脂肪層。

在沒有任何飛行約束的情況下,企鵝拋棄了其祖先更典型的羽毛裝備,轉而採用了一種新型的減阻、最小浮力羽毛套裝。 這些羽毛是企鵝成為鳥類世界中無可爭議的潛水冠軍的關鍵適應性組合的一部分,它們能夠潛入超過 1,600 英尺的深度,尋找磷蝦、魚類和其他水生獵物。

瑪麗亞·阿莫雷特·克洛斯

羽毛是理解複雜結構如何進化以及解剖結構和行為如何隨著時間推移相互影響的絕佳模型系統。 難怪應用科學領域已經注意到羽毛的許多卓越特性。 它們已經促成了成功的技術創新。 連線正羽羽小枝的尼龍搭扣狀機制是高階臨時緊固系統的基礎。 貓頭鷹羽毛的靜音邊緣啟發了通風靜音系統。 企鵝羽毛的表面紋理和邊界層控制原理已應用於機器人技術,主要是在原型中。

毫無疑問,羽毛未來將產生更多聰明的發明。 我們只需要讓我們的創造力起飛。

長的展示羽可能存在於翅膀上,如在旗翅夜鷹(左)和飄帶翅夜鷹(右中)中發生的那樣。 但它們通常生長在下背部和尾部,這最大限度地減少了對飛行的任何負面影響,如在斯特凡妮天堂鳥(左中)和鳳尾綠咬鵑(右)中那樣。

羅伯特·克拉克