在匈牙利多瑙河畔附近的一家研究所裡,一位年邁的夜班看門人和一條名叫巴爾薩扎的老看門狗之間開始滋生出一種情感紐帶。狗狗有時會在看門人家裡度過一天。“不幸的是,這種關係只持續了幾個月,因為看門人生病了……最終去世了,”布達佩斯羅蘭大學倫理學系創始人、動物行為學家維爾莫斯·恰尼在他的著作《如果狗狗會說話》中寫道。看門人去世後不久,研究所的研究人員注意到巴爾薩扎會時不時地消失,尤其是在早上。“我們追蹤了它不在時在做什麼,”恰尼報告說,“發現它會穿過繁忙的公路,去它養父在村裡的老房子,並在房子前坐上幾個小時。”

人與狗之間的關係催生了無數引人入勝的故事,尤其因為這種聯絡如此不可思議。看看你的狗,或者你家附近的任何一隻狗。你會期望這些生物成為人類最好的朋友嗎?它們看起來和我們非常不同。它們的行為方式非常不同。它們似乎對文化沒有親和力。而且它們一句話也說不出來。然而,大多數西方文化的人都將他們的狗視為真正意義上的家庭成員。現在,行為科學開始揭示這種不太可能的友誼是如何產生的。

自從德國萊比錫馬克斯·普朗克進化人類學研究所的心理學家邁克爾·托馬塞洛和布達佩斯的恰尼領導的科學團隊獨立發表研究論文,闡述家犬如何透過人類的指點手勢找到隱藏的食物以來,還不到 20 年。這項工作標誌著一個蓬勃發展的研究領域的誕生,該領域旨在研究人類與狗之間紐帶的生物學基礎。從那時起,研究人員瞭解到,人類和他們的狗伴侶生活在一種依戀關係中,就像母親和嬰兒一樣。他們彼此陪伴感到快樂,並在潛在的挑戰性環境中找到彼此的支援。依戀關係也為合作奠定了基礎:人類幫助狗適應現代社會;作為回報,當我們在特定能力方面有所欠缺時,狗會幫助我們,例如視力。當狗受到虐待時,它們有時會表現出與兒童相同的依戀關係破裂的心理症狀。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

研究還表明,狗之所以能夠順利適應家庭生活,是因為它們對人類的溝通方式和情感行為的專注和敏感。狗傾向於像人類一樣透過發聲來表達情感,而且它們似乎會對人類言語和哭聲的情感細微差別做出反應。狗可以像任何青少年一樣狡猾地表現行為,以引出主人的期望反應。它們還擅長透過觀察向人類學習,這使它們能夠遵守家庭規則。

現在,現代技術正在擴充套件人與狗之間的關係,既幫助我們更好地理解它,又實現了不同形式的互動。人類和狗的大腦活動影像顯示,在兩種物種如何編碼彼此發聲的情感內容方面,存在驚人的相似之處。從最先進的感測器到互動式機器人,各種裝置可能有一天會讓狗參與到與人類的新合作任務中。隨著我們邁向日益複雜的未來,狗的依戀和適應能力應使它們始終陪伴在我們身邊。

融入其中

狗在動物王國中是獨一無二的,因為它們已經弄清楚如何加入一個完全外來的物種的社群——這證明了它們具有複雜的社會能力。心理學家將社會能力定義為個體協調自身需求和集體期望的能力,從而使他們融入群體。社會能力取決於掌握一系列技能,包括形成依戀關係、調節攻擊性、學習和遵守規則、提供幫助以及參與各種群體活動的能力。

當非人類物種的成員加入我們的社會單元時,社會能力也會發揮作用。因此,當我和我在羅蘭大學的團隊設計人與狗關係的研究時,我們專注於狗表現出社會能力各個組成部分的能力。透過這種方式,我們瞭解了它們與我們的相容性。但一個值得注意的問題是,狗最初是如何發展出這種能力的。

任何有幸或不幸在家中飼養過狼和狗的人都會同意,兩者之間的差異是巨大的。儘管人們盡一切努力使狼適應人類生活,但狼不容易成為家庭成員。狗之所以能夠跨越鴻溝,是因為它們在數百年的馴化過程中,基因發生了重大變化,其標誌是選擇了支援狗在人群中長大時發展出類似人類的社會能力的遺傳成分。

終生依戀

社會能力的一個關鍵組成部分是形成依戀關係的能力。大多數研究人員都認為,幼犬和成年犬與其主人之間的依戀關係,與母親和幼兒之間存在的紐帶非常相似。在 20 世紀 60 年代,倫敦塔維斯托克診所的心理學家約翰·鮑爾比和當時在約翰·霍普金斯大學的瑪麗·安斯沃思提出了一個有趣的理論,以解釋母親和嬰兒之間牢固的聯絡。他們認為,這種被稱為依戀的紐帶,確保了嬰兒在安全的環境中成長,並有機會探索和了解人類生活的複雜性。安斯沃思和她的同事們引入了一個簡單的測試,現在已成為衡量日常生活中這種紐帶質量的標準方法。觀察大約 12 到 18 個月大的母親和嬰兒在一系列環境中的情況,在這些環境中,嬰兒會接觸到陌生的女性或與母親短暫分離。研究表明,嬰兒將母親視為安全基地,不時回到母親身邊。在被單獨留下後,他們也會向母親尋求安慰。

倫理學家花了多年時間才認識到,狗和它們的主人也表現出這種依戀模式。1998 年,動物行為學家約瑟夫·託帕爾和他在羅蘭大學的同事邀請了 51 位狗主人參加一項實驗,該實驗與母親和嬰兒的研究非常相似。主人和狗被帶到一個陌生的房間,一起玩耍了一段時間,先是彼此玩耍,然後是和主人提供的玩具玩耍。接著,一位友好的陌生人走了進來。主人離開了,狗獨自一人或在陌生人的陪伴下度過了一段時間。讓研究人員有些驚訝的是,大多數狗的行為都像人類嬰兒。當主人在場時,狗會待在他們身邊,並且不會試圖離開房間。大多數狗也樂於與主人玩耍。它們與陌生人玩耍的時間較少,而且當主人離開時,大多數狗都停止與陌生人玩耍。研究人員將這種偏好解釋為表明狗將主人視為潛在危險時的安全避風港,正如依戀理論所預測的那樣。

託帕爾的團隊隨後著手測試這種行為是否代表一種依戀關係,並對幼犬和狼進行了比較研究。在這個實驗中,13 只狼和 11 只狗在出生後四到六天內與母親分離,並由人類撫養到四個月大。然後,研究人員進行了陌生人和玩具的實驗。儘管與狗有相同的社會經歷,但狼並沒有區分它們的主人和陌生人,只有狗將它們的主人用作安全基地。在 2001 年的一項平行研究中,羅蘭大學的動物行為學家瑪爾塔·加奇發現,即使是成年犬也可能與人類建立依戀關係,例如從收容所救出年長的狗時。(作為該小組的負責人,我也參與了這項研究以及在羅蘭大學進行的所有其他研究。)因此,與人類建立依戀關係的能力是終生的。

無論好壞

狗表現出的依戀傾向使它們與我們的關係容易出現一些熟悉的、類似人類的功能障礙,尤其是對於城市居民的寵物而言。一個世紀前,狗本可以自由地四處遊蕩,與人類和其他狗相遇,但現在它們常常被限制在公寓裡,孤獨且很少有機會享受它們的時光。大多數人在社交狗方面做得很好,也許甚至在不知不覺中就做到了。但是,當主人疏忽大意時,他們的狗就像嬰兒一樣,容易患上分離焦慮症。當被單獨留下時,這些狗會過度吠叫,試圖透過破壞牆壁和門來逃跑,並在地板上排便和排尿。

羅蘭大學的倫理學家維羅妮卡·科諾克和她的同事在 2011 年進行的一項關於這種現象的研究發現,當與主人分離時,大多數狗都會靠近主人通常坐的椅子。相比之下,表現出分離焦慮症跡象的狗對主人觸控或留下的物品沒有表現出偏好。研究人員得出結論,這些狗可能在將主人與他或她的家或財產聯絡起來方面存在問題,因此當主人不在時,狗不會感到安全。

正如苦惱的嬰兒一樣,犬類焦慮症通常也是其看護者性格的結果。《公共科學圖書館·綜合》雜誌在 2015 年發表的一項研究中,科諾克和她的同事報告說,在人際依戀關係中表現出更大程度迴避(例如,不接受他人幫助)的主人,往往擁有分離焦慮水平較高的狗。這種相關性表明,當主人以不適當的方式與他們的狗互動時,狗可能會出現行為問題。當狗需要社交支援時,主人可能沒有提供,或者當沒有經驗的狗暴露於社交威脅時,主人可能會缺席或疏忽。相比之下,穩定而平衡的依戀關係使狗感到安全,並在狗和主人之間建立牢固的情感紐帶。

情感聯絡

尤其因為這種紐帶,狗經常因其情感敏感性而受到讚賞,與狗一起生活的人們一直將情感歸因於他們的動物伴侶,假設狗像人類一樣快樂、悲傷、生氣和嫉妒。然而,多年來,學術研究人員拒絕將情感歸因於動物。這種態度正在緩慢改變,現在談論狗或其他非人類物種的情感已不再被認為是褻瀆神靈。

然而,一個仍然懸而未決的問題是,狗的情感是否意味著我們認為的那樣。儘管一些研究人員承認狗的快樂和恐懼類似於人類的體驗,但實驗工作表明,狗和人類在更復雜的情感(如內疚)方面存在差異。在人類中,當人們違反社會規則時,例如偷別人的食物,就會產生內疚感。

2009 年由巴納德學院的認知科學家亞歷山德拉·霍洛維茨領導,2012 年由當時在羅蘭大學的犬類行為研究員朱莉·海希特領導的兩項獨立研究,檢查了狗在被告知不要違反此類規則後的行為。在霍洛維茨的實驗中,14 只狗被主人告知不要吃客廳桌子上的食物。然後主人離開了房間,大概是為了給狗一個服從或不服從的機會。但是,實驗員隨後偷偷地向狗提供了食物(保證不服從)或將其拿走(保證服從)。

接下來,實驗員向主人報告了狗的行為,有時是如實報告,有時則不是,並指示“聽話”的狗的主人以友好的方式迎接他們的寵物,並責罵他們被告知不聽話的狗。所有受到責罵的狗,無論它們是否真的吃了食物,都表現出相同程度的行為,這些行為被主人識別為內疚的跡象,這表明狗是對主人的行為(即責罵和不滿意的表情)做出反應,而不是意識到自己的過錯。海希特還指出,狗的舉止是一種生存機制,她報告說,當被問及在家裡的習慣時,觀察到內疚行為的主人表示,在發現不當行為後,他們不太可能責罵他們的狗。

關於狗和悲傷,無論是它們感受到自己的悲傷還是對我們的悲傷做出反應,都沒有明確的研究,但當時都在倫敦大學金史密斯學院的心理學家黛博拉·卡斯坦斯和詹妮弗·梅耶能夠為長期以來的信念提供科學證據,即人類的哭泣會引起狗的附屬行為。在 2012 年的一項研究中,實驗員觀察了 18 只狗在家庭環境中的反應,當時它們的主人和陌生人哼唱、說話或假裝哭泣。幾乎所有的狗都走近哭泣的人,看著她並觸控她。當人類說話或哼唱時,這些行為的頻率要低得多。儘管主人可能會將狗的行為擬人化,並認為這是同理心技能的標誌,但該研究的作者得出結論,有一種更簡單的解釋。他們認為,人類的哭聲類似於包括狗在內的哺乳動物的痛苦發聲,因此哭聲引起了痛苦,而不是同情,同情需要狗識別人類的內在狀態。

支援這一結論的是,2014 年由紐西蘭奧塔哥大學的心理學家泰德·拉夫曼和閔慧勇領導的一項研究表明,聽人類嬰兒的哭聲會引起狗的壓力,這可以透過它們血液中皮質醇水平的升高來揭示。不用說,當你的狗依偎你時,無論其動機如何,它的行為都是令人欣慰的,但請記住,如果你想透過表現出悲傷來引出一些愛意,你的狗可能不是為你感到難過;它可能只是因為感到壓力而感到難過。

照我做!

人類文化的很大一部分是基於社會學習的。語言、社會規則和物體的使用都是從老一輩傳給年輕一代,從同齡人傳給同齡人的。狗也非常熱衷於透過觀察來學習。社會學習能力在動物中很普遍,但向不同物種的代表學習則更為罕見。由於狗將人類視為它們的社會伴侶,因此它們渴望透過觀察我們的活動來學習並不奇怪;牧羊人早就知道這一點。然而,科學界直到幾年前才開始探索這種犬類能力的深度。

觀察能力最常見的測試之一涉及一項簡單的繞道任務,即狗必須繞過大約三米長的柵欄才能到達可見的目標(例如一些食物或玩具)。在 2001 年的一項研究中,動物行為學家彼得·龐格拉茨和他在羅蘭大學的團隊表明,家犬需要嘗試六到七次才能透過反覆試驗掌握這項任務——但它們可以在觀看專家犬完成該任務一次後學會繞道。而且,狗透過觀看人類專家也學得同樣好。

父母喜歡與嬰兒玩的古老的模仿遊戲也有助於研究人員瞭解狗如何透過觀察來學習。母親和父親經常演示一個特定的動作(例如用食指觸控鼻尖),然後鼓勵他們的嬰兒也這樣做。2006 年,當時在匈牙利科學院的託帕爾和他的團隊首次表明,人們可以與狗玩類似的遊戲。人類首先訓練狗執行三到四個任務(例如轉圈、跳到桌子上或繞著錐體走),方法是演示每個動作並告訴狗“做”。當狗完成任務時,會得到獎勵。大多數狗都能很快學會這些規則。然後,人類演示新的任務(例如用手觸控錐體)。經過定期練習,狗自然會模仿其人類伴侶執行的此類新穎動作。

照我做遊戲喚醒了狗模仿我們行為的自然傾向。然而,我們並不總是希望它們這樣做。誰想要一隻小狗從桌子上吃飯、在花園裡挖土或“讀”報紙?因此,人類經常阻止狗模仿他們,狗很快學會不模仿人類伴侶執行的大多數活動。即便如此,狗透過觀察我們學到的東西數量可能會讓即使養狗多年的人也感到驚訝。有些狗可能會透過觀察主人轉動把手來學會開門,或者它們可能會跳上雪橇,僅僅是因為它們看到人們在從山坡上滑下來時玩得很開心。事實上,從觀察中學習的能力有助於狗掌握融入人類群體及其主人特有習慣所必需的規則。

合作:變得實用

在現代西方社會,狗通常僅僅因為它們是狗而受到喜愛。但是,如果狗沒有證明自己對過去的社會如此有用——充當家庭警報系統、保護畜群免受狼群侵害、拉雪橇,那麼它們今天可能就不復存在了。而且,這種用途在今天仍在繼續,狗協助警察(例如進行毒品檢測)並幫助殘疾人。盲人的導盲犬和輪椅使用者或聽力障礙者的輔助犬不僅提供全天候的實際幫助,而且還承擔重要的社會角色,其中友誼是最重要的角色之一。

事實上,狗的社會能力的一個重要要素包括它們令人印象深刻的合作技能。在一個有用的夥伴關係中,每個人都必須表現出自制力,注意對方的目標和行動,並學會輪流,以便在不同的時間,一方或另一方處於領先地位。研究表明,導盲犬具備所有這些技能。2001 年,當時在羅蘭大學的動物行為學家西瑪·納德里和她的團隊對盲人和他們的導盲犬進行了詳細的行為分析,揭示了兩人一起行走時互動的細微之處,每個夥伴都承認對方的目標並非常迅速地切換領導地位。例如,盲人發起向左或向右轉彎(因為她知道自己想去哪裡),而狗則在避開街道上的障礙物時處於領先地位(因為犬類可以看到它)。

狗還可以在任務中進行協作,在這些任務中,它們似乎理解協調行動的後果。在 2014 年發表的一項研究中,劍橋大學的心理學家萊爾卡·奧斯托伊奇和尼古拉·克萊頓報告了狗解決所謂的松繩任務的能力,該任務被認為是聯合解決問題的基準測試。在通常的設定中,合作伙伴會得到一個盒子,盒子中伸出兩條繩子。事實上,他們看到的是一根繩子的兩端。如果兩個夥伴都抓住一端並同時拉動,他們就會將目標物體(放置在盒子後面)移動到他們可以夠到的範圍內。但是,如果只有一個人拉繩子,繩子就會從裝置中滑出,而不會移動獎品。在實驗過程中,狗學會了透過與人類或狗夥伴協調行為來獲得獎品。因此,狗能夠認識到對方的具體行動對於它們自身的成功是必要的。狗和它們的夥伴之間這種合作行為的快速發展解釋了為什麼狗如此擅長幫助人類完成定義明確的任務,例如引導盲人在繁忙的城市街道中穿行。[有關動物如何共同解決問題和學習技能的更多資訊,請參閱凱瑟琳·哈蒙·科雷吉的“動物的社會天賦比你想象的更強大”]。

高科技未來中的狗

現代技術入侵日常生活可能會讓狗主人想知道他們與伴侶的關係在數字時代將如何發展。然而,狗已經開始與當今的技術互動,甚至與裝置形成臨時夥伴關係。在最近發表在《公共科學圖書館·綜合》雜誌上的一項實驗中,當時在羅蘭大學的動物行為學家安娜·格爾蓋伊和她的團隊透過遙控汽車向家犬運送了一些食物。經過幾次這樣的互動,狗開始看著、觸控或推動汽車,當汽車不動時,就好像它們的目標是讓汽車“工作”。從表面上看,狗的動作類似於它們在類似情況下對主人表現出的動作。原則上,如果裝置的能力變得更加複雜,那麼狗和機器之間的關係也應該如此。

這種人-機器互動也可能具有實際益處。在蘇黎世瑞士聯邦理工學院的計算機工程教授伯恩哈德·普拉特納領導並由瑞士國家科學基金會資助的最近一個專案中,研究人員測試了這樣一種想法,即如果人類救援人員輔以由狗和配備攝像頭的空中機器人組成的團隊,那麼在樹林或山中搜尋失蹤人員將更有效。羅蘭大學的動物行為學家琳達·格倫策爾與訓狗師芭芭拉·凱雷克斯合作,教會了四隻狗跟隨飛行機器人在 100 到 150 米的距離上飛行。他們還訓練狗停止跟隨機器人,如果看到機器人在特定位置上方盤旋,則開始透過氣味搜尋失蹤人員。如果狗找到了失蹤人員,就會透過吠叫提醒人類救援人員。研究人員認為,隨著技術的發展,這種機器輔助團隊將優於傳統的救援隊,特別是如果狗承認飛行機器人是社交夥伴——它們可能會像對人類伴侶一樣熱情地回應飛行機器人。

人類生活正變得越來越遠離自然世界,狗永遠無法理解這些變化的廣度。但是,它們的社會能力將幫助它們成功地適應不斷發展的社會,就像它們自與人類家庭並肩開始漫長的旅程以來所做的那樣。

平行大腦

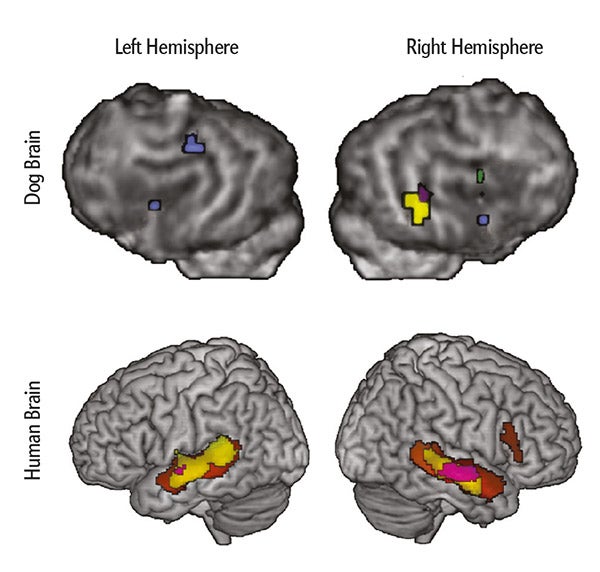

人類與犬類紐帶的研究人員長期以來一直想了解狗的大腦如何對人類的情感訊號做出反應。但是,用於研究神經活動的主要工具——功能性磁共振成像——要求受試者完全靜止地躺上幾分鐘。在過去的幾年裡,狗成為第一個學會無需身體約束就靜止不動地躺在裝置中的非人類物種。憑藉這一突破,去年,布達佩斯 MTAELTE 比較倫理學研究小組的神經生物學家阿提拉·安迪奇斯和他的同事進行了一項人類和狗的比較成像研究,以調查犬類和人類大腦是否以類似的方式處理非語言聲音刺激。

安迪奇斯的團隊錄製了 100 多種人類和狗的發聲,並要求人類判斷這些聲音的負面或正面情感內容。22 個人和 11 只經過專門訓練的狗在收聽這些錄音的片段長序列時,它們的大腦活動被記錄下來。儘管犬類大腦比人類大腦小得多,但研究人員還是能夠找到兩個神經區域,這兩個區域在兩個物種中執行類似的功能。當受試者聽到自己物種的發聲時,無論聲音的情感內容如何,一個區域都主要處於活動狀態,這表明狗和人類各自都擁有一個大腦區域,該區域位於大致相同的位置,專門用於此功能。

更令人感興趣的是關於情感資訊處理的發現——人類和犬類的大腦都具有類似的區域,在這些區域中,活動與越來越積極的情感內容相關聯,而與發出聲音的物種無關。儘管這些大腦區域在相對基本的水平上處理聲音刺激(例如,與發聲的長度和頻率相關),但結果初步暗示了神經基礎的存在,這可以解釋為什麼家犬(和敏感的主人)可能對它們的伴侶的情感反應如此強烈。——A.M.

成像研究表明,與人類一樣,狗也具有專門的大腦區域來處理自己物種的聲音(在人類中顯示為紅色,在狗中顯示為藍色)。我們兩者也都具有處理具有積極情感內容的聲音的區域(人類為黃色;狗為紫色)。請注意黃色和紫色區域的重疊,表明在每個大腦中,同一區域都會對任一物種的積極發聲做出反應。圖片來源:GETTY IMAGES CURRENT BIOLOGY 第 24 卷第 5 期“狗和人類大腦中的聲音敏感區域透過比較 FMRI 揭示”,作者:ATTILA ANDICS 等人;2014 年 3 月 3 日