在我10歲生日那天,我得到了一隻小狗。我太震驚了——我從小就想要一隻狗——並且幸福得不知所措,以至於 burst into tears(熱淚盈眶)。在接下來的14年裡,名叫Happy的比格犬,迷倒了所有見過它的人。當它去世時,所有認識它的人都像為任何親人一樣哀悼。在美國,每三個家庭中就有兩個養寵物——也就是說,飼養動物主要是為了陪伴。儘管這些室友可能長著鱗片、皮毛、鰭或羽毛,但人們通常將他們的動物視為家庭成員。2017年,我們估計在動物夥伴身上花費了690億美元,並且花費了無數時間來照顧它們。

50年來,心理學家們一直試圖解開動物陪伴的吸引力,希望能弄清楚我們為什麼要對這些生物投入如此之多。在這個過程中,人類動物學家——研究人類與動物關係的科學家——發現了一扇瞭解更廣泛人類社會性的視窗。我們與動物的互動可以為理解身份認同、養育、支援和依戀等問題如何在關係中發揮作用提供有用的模型。“這一切都與人類心理學有關,”澳大利亞拉籌伯大學的人類動物學家波琳·貝內特說。“寵物幫助我們滿足對社會聯絡的需求。”

儘管養寵物的原因可能像金毛尋回犬和金魚一樣千差萬別,但科學家們發現,一些共同的線索將人們與他們的家養寵物聯絡在一起。我們對動物的吸引力可能是潛意識的,受到我們沒有完全認識到的生物和社會力量的驅動。此外,寵物和主人之間的情感紐帶可以帶來各種各樣的益處,從減輕壓力到新奇的冒險。我們對伴侶動物瞭解得越多,就可能對我們人類的依戀瞭解得越多。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

天生的吸引力?

我們對動物陪伴的部分吸引力是天生的。2013年,羅格斯大學的心理學家瓦妮莎·洛布和她的同事們揭示,當在活體動物(無論是魚、倉鼠、蛇、蜘蛛還是壁虎)和無生命的玩具之間做出選擇時,一到三歲的幼兒與活體動物互動的時間多於與無生命的玩具互動的時間。

人類甚至有專門的腦細胞來識別動物生命。由西雅圖艾倫腦科學研究所的克里斯托夫·科赫(他也是《大眾科學》編委會成員)領導的研究人員在杏仁核(一個參與情緒的區域)中發現了對動物影像優先反應的神經元。2011年的這一發現暗示了動物在我們身上引發強烈情緒反應的神經基礎。

許多動物似乎利用了人類對可愛的吸引力,這種驅動力也可能激發良好的育兒行為。行為研究人員長期以來注意到,人類似乎對具有人類嬰兒典型特徵的生物(如大眼睛、寬闊的前額和較大的頭身比例)具有天生的積極反應。

為了更好地理解可愛能引發的反應,時任日本廣島大學心理學家的仁渡博司和他的同事在2012年發表了一系列實驗,共有132名大學生參與,他們在數字矩陣中搜索數字,或使用鑷子從小孔中提起微小的物體。之後,參與者觀看了一系列照片,然後第二次嘗試注意力或運動任務。

仁渡和他的同事發現,觀看成年動物或食物(他們認為令人愉快但不可愛的刺激物)的學生在兩次試驗之間沒有進步。但是,看到可愛幼年動物的學生在第二次更快、更靈巧地完成了鑷子任務,並且更快地完成了視覺搜尋任務,這表明接觸到這些生物可以激發專注、專注的行為。這一發現表明,人類天生就傾向於關注脆弱的幼年嬰兒,他們可能比其他生物需要更多的照顧。顯然,幼年動物利用了人類嬰兒在我們身上引發的相同的本能反應。

這些發現為生物學家愛德華·威爾遜所稱的“親生命性”觀點提供了佐證,即人類天生傾向於關注生命和類似生命的過程。我們對各種動物群的迷戀可能解釋了為什麼人們會收養如此廣泛的動物生命,從狼蛛到火蜥蜴。

然而,威爾遜也承認,我們對動物的興趣取決於個人和文化經驗。例如,狗在許多西方國家很受歡迎,但在傳統的伊斯蘭社群中被認為是不潔的。事實上,西卡羅萊納大學的心理學家哈羅德·A·赫爾佐格認為,養寵物主要受文化驅動。在2013年發表的一篇論文中,赫爾佐格和他的同事使用美國養犬俱樂部的登記資料,評估了1926年至2005年間犬種流行度的波動。他們發現,犬種的健康、壽命或行為特徵(如攻擊性或可訓練性)與其受歡迎程度之間沒有關係。相反,他們認為,頂級犬種的趨勢是不穩定的,而且似乎突然轉變,彷彿受到時尚的驅動。2014年,包括赫爾佐格在內的三位作者進一步發現,以特定犬種為主角的電影會在長達十年的時間裡提高該犬種的受歡迎程度。在1963年上映的由拉布拉多尋回犬主演的電影《不可思議的旅程》上映後的10年裡,人們在美國養犬俱樂部註冊拉布拉多犬的平均速度為每年2223只,而前十年每年為452只。

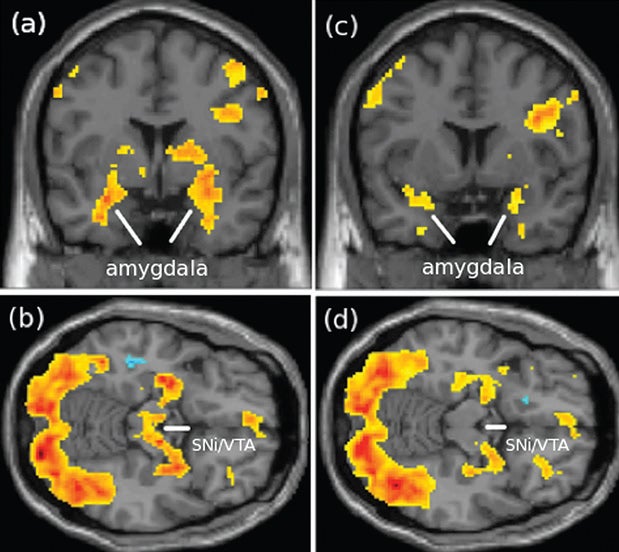

馬薩諸塞州總醫院的研究人員發現,當女性觀看自己的孩子(a、b)和狗(c、d )的照片時,包括杏仁核在內的相似大腦區域會被啟用。然而,重疊並非絕對。某些中腦區域 (SNi/VTA) 僅在母親看到自己的孩子時才會啟用。 來源: Luke E. Stoeckel 等人在PLOS ONE,第 9 卷,第 10 期,文章編號 E107205 中發表的“母親觀看自己的孩子和狗時的腦啟用模式:一項 FMRI 研究”;2014 年 10 月 3 日

赫爾佐格將這些發現擴充套件到其他物種,他認為,人們養寵物可能僅僅是因為其他人養寵物,這反映了我們對模仿的偏愛。他指出,美國曾短暫流行養龜,日本曾流行養錦鯉,以及他開玩笑地認為是短暫的“愛爾蘭雪達犬流行病”等進一步的證據。

有益的朋友

但即使模仿在他們的選擇中起作用,大多數人也聲稱想要寵物是為了陪伴。這種友誼隨後維繫了聯絡,儘管存在所有權成本。事實上,某些人與動物的關係在某些方面感覺類似於人際關係。在2014年發表的一項研究中,馬薩諸塞州總醫院的獸醫洛瑞·帕利和她的同事使用功能性磁共振成像技術測量了14位母親在觀看自己孩子或狗的照片,或觀看他人孩子或不熟悉的狗的照片時的大腦活動。研究人員發現,女性自己的孩子和狗的照片引起的大腦啟用模式非常相似,並且這些模式與不認識的孩子和犬類引起的模式不同,這表明母性情感可能會擴充套件到動物身上。因此,寵物可能有助於滿足人類養育其他生物的需求。

.jpg?w=900)

我們對其他動物的興趣可能部分是天生的。孩子們從小就對各種各樣的生物著迷。 來源:傑夫·格林諾 蓋蒂圖片社

.jpg?w=734)

一些研究人員認為,我們之所以被可愛的動物吸引,是因為它們的外觀,例如大眼睛和輪廓,在某種程度上類似於人類嬰兒的特徵。 來源: 蓋蒂圖片社

動物也可以是這種關係的另一面,充當安慰的來源。20世紀60年代,葉史瓦大學的兒童心理學家鮑里斯·萊文森觀察到,當他的狗Jingles在場時,有問題的、社交退縮的孩子在治療過程中變得健談和熱情。這一觀察促使人們開始調查養寵物是否可以改善幸福感。在1980年對92人進行的一項研究中,時任賓夕法尼亞大學生物學家的埃麗卡·弗裡德曼報告說,心臟病發作一年後,寵物主人比沒有伴侶動物的人更有可能活著——這可能是因為動物提供某種形式的減壓。然而,複製這些發現的努力結果好壞參半,動物輔助療法,即萊文森的工作所啟發的領域,因誇大動物緩解精神疾病的能力而受到批評[參見斯科特·O·莉蓮菲爾德和哈爾·阿科維茨的“動物可以幫助治療嗎?”]。

.jpg?w=900)

來源: 蓋蒂圖片社

儘管如此,有些人可能會從寵物那裡獲得心理支援,並且正是為此原因而養寵物。在2012年發表的一項研究中,時任以色列赫茲利亞跨學科中心巴魯克·伊夫徹心理學學院心理學家的西加爾·齊爾查-馬諾和她的同事要求285名貓或狗主人回答一份評估他們與寵物的情感聯絡的問卷。然後,研究人員要求其中120名寵物主人參加一項具有挑戰性的單詞測試。透過記錄受試者在測試期間的血壓(一種衡量壓力的指標),齊爾查-馬諾發現,在測試前有寵物在場或想到寵物的人比沒有與寵物接觸的人壓力更小。然而,這種益處的強度取決於主人對寵物的依戀程度。換句話說,寵物主人獲得的情感支援程度取決於他對動物的親近程度。

不同的激素混合物似乎支撐著人與動物之間不同程度的依戀。在2012年發表的一項研究中,瑞典舍夫德大學的生物學家琳達·漢德林和她的同事測量了10位雌性拉布拉多尋回犬主人的結合激素催產素和應激激素皮質醇的水平,並將結果與主人關於他們與狗的關係的自我報告資料相關聯。在與狗互動時催產素水平較高和皮質醇水平較低的主人往往與他們的寵物關係更密切。例如,經常親吻狗的人催產素水平較高,而報告說他們害怕狗死亡的女性皮質醇水平較低,這可能是因為她們依賴動物來緩解壓力。

一個人的社會取向也可能影響人與寵物關係的強度。在2012年發表的一項研究中,德國羅斯托克大學的心理學家安德烈亞·貝茨和她的同事要求47名7至11歲的有社交依戀困難的男孩在一個由不熟悉的成年人組成的委員會面前講述一個故事,然後參加數學測試。在這次考驗中,24名兒童由一隻狗陪伴,10名兒童由一位友善的人陪伴,其餘兒童旁邊放著一隻玩具狗。

貝茨發現,真狗陪伴的兒童皮質醇水平最低,而人類陪伴的兒童皮質醇水平最高,這可能是因為人讓人感到緊張。此外,在那些從狗身上獲益的男孩中,在測試期間與狗進行最多撫摸和其他身體接觸的男孩表現出的壓力最小,這是透過唾液皮質醇來衡量的。因此,對於那些發現人際交往困難的人來說,與動物互動可能是一種特別好的減壓緩衝劑。“有些事情與動物在一起更容易,”貝茨說。“它們更容易原諒,不會頂嘴,而且在身體接觸方面抑制較少。”

動物的滑稽動作

然而,寵物不僅僅是人類的替代品。許多沒有明顯社交缺陷的人也從養寵物中獲得了各種心理益處。2015年對澳大利亞城市居民進行的一項電話調查發現,狗是“社交破冰者”:小狗可以成為結識鄰居的好方法。2016年,一項小型的韓國研究發現,照顧蟋蟀八週的老年人心理狀態有所改善,這可能是因為責任感給他們的日常生活增添了意義。

2012年,貝內特展示了當時在澳大利亞莫納什大學的學生、心理學家喬丹·沙恩的初步研究結果,後者採訪了37位在個人和職業上都很成功,並且與動物有高於平均水平聯絡的狗主人。(例如,受試者受過良好教育且富有,並且擁有令人滿意的浪漫伴侶關係。)這些人報告的養狗的好處之一是娛樂;動物的滑稽動作讓它們的主人發笑。此外,許多寵物主人將他們的伴侶動物描述為更簡單、更善良的生活方式的導師。貝內特和沙恩發現,他們非常成功的受試者實際上將他們的狗視為更好生活的榜樣。人們覺得他們可以從狗那裡獲得無條件的愛和寬恕,而人類似乎更容易讓彼此失望。“動物身上有些東西非常真實和誠實,”貝內特說。“我們在人際交往中錯過了這一點。”

貝內特和其他人類動物學家承認,主人將這種動態投射到他們的動物身上。主人可以“解讀”動物伴侶行為中的反應,而不管動物的意圖如何。然而,正是這種投射使該領域成為心理學的沃土:它們揭示了我們自己的社會需求和願望。動物關係可能有一天會為人類關係提供有用的比較點——一個用於調查同情心、關懷甚至決策的基準。這些生物可以適應多種模式,同時又與我們如此不同,這使得這些友誼具有獨特的價值。

對動物陪伴的研究仍處於起步階段。但是,如果沒有這項研究,我們就無法開始理解構成人類經驗的豐富多樣的關係範圍。