安東尼·波登(61歲)。凱特·絲蓓(55歲)。羅賓·威廉姆斯(63歲)。亞倫·斯沃茨(26歲)。小西奧(43歲)。亞歷山大·麥昆(40歲)。亨特·S·湯普森(67歲)。科特·柯本(27歲)。西爾維婭·普拉斯(30歲)。歐內斯特·海明威(61歲)。艾倫·圖靈(41歲)。弗吉尼亞·伍爾夫(59歲)。文森特·梵高(37歲)。當你讀完這份著名的自殺身亡者名單時,世界上某個地方又會有一個人做了同樣的事情,大約每40秒就有一個人(每年約80萬人),自殺成為美國第十大死因。為什麼?

紐西蘭奧塔哥大學著名心理學家傑西·貝林在他權威著作《自殺:我們為什麼要自殺》(芝加哥大學出版社,2018年)中寫道,“當然,導致任何特定的人產生自殺念頭的具體問題,就像他們的DNA一樣各不相同——涉及到一位專家稱之為‘令人眼花繚亂的多樣性’的事件鏈。”的確,我上面的簡短名單包括了年齡、職業、性格和性別各異的人。抑鬱症通常被認為是許多自殺案例的罪魁禍首,但大多數患有抑鬱症的人並沒有自殺(貝林說只有約5%),而且並非所有自殺受害者都患有抑鬱症。“一般人群中約43%的自殺行為變異可以用遺傳學來解釋,”貝林報告說,“而剩餘的57%歸因於環境因素。”具有自殺傾向的遺傳易感性,再加上一系列特定的環境對生存意志的打擊,導致一些人試圖阻止痛苦。

在貝林的情況下,它最初是作為一個“在一個不寬容的中西部小鎮”裡深藏不露的同性戀青少年,後來又在他學術生涯的巔峰時期失業(成功可能會導致對幸福的不合理的高標準,後來被生活中的滄桑所粉碎)。然而,大多數受壓迫的同性戀者和失勢的學者並不想自殺。“在絕大多數情況下,人們自殺是因為其他人,”貝林指出。“社會問題——尤其是對他人如何看待或將如何看待我們的過度警惕,如果他們知道我們認為的某些令人不快的真相——會引發致命的火焰。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

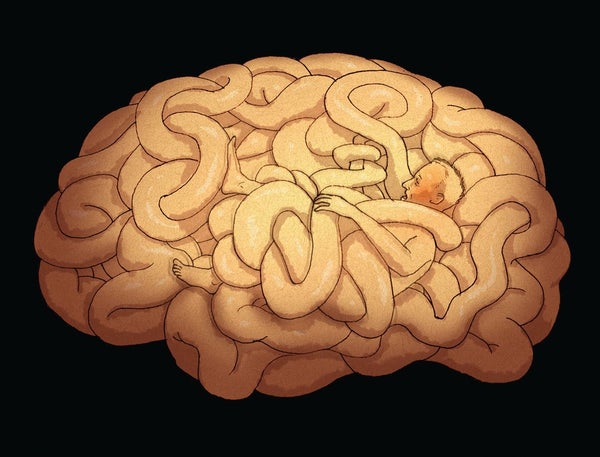

像大多數人類行為一樣,自殺是一種多因果的行為。梳理出最強的預測變數是困難的,特別是因為這種內在的認知狀態甚至可能無法被經歷它們的人所感知。我們無法感知我們大腦的神經化學運作,因此內部過程通常歸因於外部來源。即使是那些經歷過自殺意念的人也可能不明白為什麼,甚至不知道自殺意念何時可能轉化為行動。

多倫多大學的精神病學家拉爾夫·劉易斯也印證了這一觀察結果,他與癌症患者和其他面臨死亡的人一起工作,我曾在我的科學沙龍播客中採訪過他關於他的著作《在沒有上帝的世界中尋找目標》(普羅米修斯出版社,2018年)。“許多臨床抑鬱症患者會認為他們感到那樣是因為存在關於生命意義的存在危機,或者是因為發生了這樣的關係事件,”劉易斯說。“但這只是人們自己的主觀歸因,而事實上他們可能會因為他們不理解的原因而感到抑鬱。”例如,在他的臨床實踐中,他注意到,“我見過許多案例,在抗抑鬱藥的影響下,這些存在危機幾乎消失了。”

劉易斯說,這種歸因錯誤很常見:“在基本層面上,我們都會錯誤地歸因於我們精神狀態的原因,例如,將我們的易怒歸因於某人說的話,而事實上是因為我們餓了、累了。”在諮詢自殺未遂倖存者時,劉易斯評論道,“他們說,‘我不知道我當時是怎麼回事。我不知道我在想什麼。’這就是為什麼自殺預防如此重要:因為人們可能會非常有說服力地論證他們為什麼認為生命——他們的生命——不值得活下去。然而,幾個月後,情況看起來截然不同,有時是因為抗抑鬱藥,有時是因為環境的變化,有時只是神秘的心態轉變。”

如果您有自殺念頭,請撥打國家預防自殺生命線 800-273-8255,或致電家人或朋友。並等待,要知道隨著時間的推移,您很可能會經歷這些神秘的心態轉變之一,並再次渴望生命。