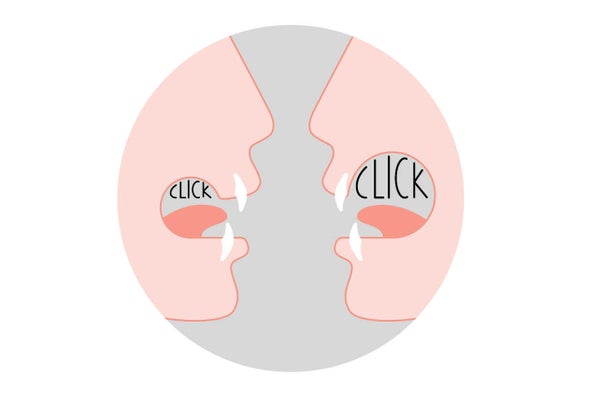

咂嘴聲,例如非洲某些語言中發現的那些,是完全合格的子音。那麼,為什麼它們在大多數人類語言中如此罕見呢?罪魁禍首可能就是解剖結構。

之前的研究表明,在一些咂嘴語言的使用者中,牙槽嵴——上牙和口腔頂部之間隆起的圓包——很小甚至不存在。在最近的研究中,新加坡南洋理工大學的斯科特·莫伊西克和荷蘭奈梅亨馬克斯·普朗克心理語言學研究所的丹·德迪烏構建了生物力學模型,模擬了具有不同大小牙槽嵴的聲道中的咂嘴聲。他們發表在1月份《語言進化雜誌》上的結果表明,具有較大牙槽嵴的聲道存在明顯的劣勢。這些聲道允許較少的空氣被困在口腔中,並且需要更大的肌肉力量來發出咂嘴聲。

作者將這一發現解釋為支援對咂嘴聲的解剖學偏見。他們認為這種偏見在個體層面上可能很弱;具有較大牙槽嵴的人仍然可以學習咂嘴語言。然而,他們的模型表明,這些人可能會發現學習咂嘴子音很困難,或者他們的發音可能有所不同。* 經過幾代人的放大,這種偏見可能解釋了為什麼這種子音在世界各地的語言中如此罕見。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這些結果並非首次挑戰語言學家中的傳統前提,即語言進化在很大程度上不受外部因素的影響。最近,其他一些研究人員認為,地理環境、環境條件和遺傳學都可能發揮作用。但莫伊西克和德迪烏的研究更進一步,他們挑選出人類解剖結構的一個特徵,並量化了其對特定型別語音的貢獻。

柏林萊布尼茨普通語言學中心的資深研究員蘇珊娜·福克斯(Susanne Fuchs)並未參與這項工作,她說該研究的結論是有效的。但她提醒說,他們可能提出了一個先有雞還是先有蛋的問題:“個體的顎部形狀從兒童早期到青春期都在成熟,……並且可能受到頻繁發出咂嘴聲的影響,”福克斯說。“因此,在歷史程序中,聲道特性和咂嘴聲的產生很可能並行發展。”

*編者注(2017年11月17日):印刷版文章中的這句話在網上釋出後經過編輯,以糾正原始版本中的錯誤。