那是一個多雲的七月下午,在阿拉斯加科伯克谷國家公園,美國最大的受保護荒野的一部分。我們距離最近的村莊95公里(60英里),距離公路系統400公里。大自然再也找不到更原始的地方了。但是,流經我們腳邊的溪流看起來像是被汙染了。河床是橙色的,彷彿岩石被胡蘿蔔汁染色了。水面閃耀著類似汽油的光彩。“這東西很糟糕,”阿拉斯加安克雷奇大學的生態學家帕特里克·沙利文說。

沙利文,一個身材矮小、留著鬍子的男人,為了防範灰熊,胸前挎著一把格洛克手槍。他正看著浸入水中的感測器的螢幕。他向阿拉斯加太平洋大學的生物學和數學教授羅曼·迪亞爾宣讀了螢幕上的測量結果。溶解氧極低,pH值為6.4,比溪流流入的略帶鹼性的河流酸性高約100倍。電導率,溶解金屬或礦物質的指標,更接近工業廢水的水平,而不是普通的山溪。“不要喝這水,”沙利文說。

不到十幾米遠的地方,溪流流入鮭魚河,這是一條由湍急的河道和閃閃發光的急流組成的緞帶,從布魯克斯山脈白雪皚皚的沙丘狀山峰向南蜿蜒。這是被稱為“最後的邊疆”的州中最後的邊疆,一條1000公里長的金字塔形山坡線,將阿拉斯加北部與灰色的、狂風肆虐的北極海岸隔開。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

鮭魚河是美國最偏遠、最未受破壞的河流之一,長期以來以其原始的自然風光而聞名。1975年,作家約翰·麥克菲划著獨木舟在鮭魚河上航行時,它包含了“我見過的最清澈、最純淨的水,流過岩石,”他在阿拉斯加經典著作《進入國家》中寫道。1980年具有里程碑意義的保護法案將其指定為野性和風景河流,政府稱其為“異常清澈的水”,深邃、發光的藍綠色水潭和“大量的大麻哈魚和粉紅鮭魚”。

然而,現在,鮭魚河正在名副其實地生鏽。沿著110公里河流的三分之一的支流都充滿了氧化鐵礦物,並且在許多情況下都呈酸性。“這是一個著名的、原始的河流生態系統,”沙利文說,“感覺它現在正在完全崩潰。”同樣的事情也發生在整個布魯克斯山脈的河流和小溪中——在過去的5到10年中至少有75條河流和小溪——可能也發生在俄羅斯和加拿大。去年夏天,一位研究人員在從不列顛哥倫比亞省飛往西北地區的途中發現了兩條橙色的溪流。“幾乎可以肯定,這種情況也發生在北極的其他地區,”加州大學河濱分校的地球化學家蒂莫西·萊昂斯說,他一直在與迪亞爾和沙利文合作。

研究這些生鏽河流的科學家一致認為,最終原因是氣候變化。自2006年以來,科伯克谷國家公園的氣溫升高了2.4攝氏度(4.32華氏度),到2100年可能會再升高10.2攝氏度,增幅超過任何其他國家公園的預測。熱量可能已經開始融化公園40%的永久凍土,即表土下方的土層,通常全年保持凍結狀態。麥克菲想要保護鮭魚河,因為人類“尚未開始改變它”。現在,不到50年,我們就做到了。美國最後的偉大荒野,按法律規定應該“不受人類踐踏”,卻正被我們全球排放的物質從遠處踐踏。

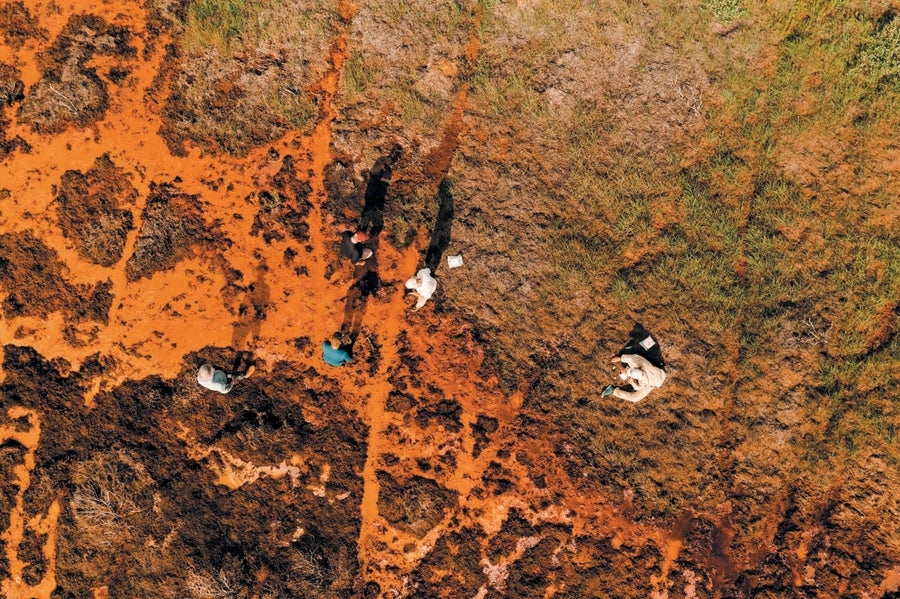

科學家們在一個“燒蝕地”——一塊融化的地面,滲出的水酸性極強,以至於殺死植被,使其變成黑色——比較資料。橙色來自融化過程中釋放出的鐵的存在。圖片來源:泰勒·羅茲

但是,究竟永久凍土融化是如何使這些河流變成橙色的,一直是個謎。解決這個問題對於理解廣泛的生態影響以及幫助社群適應至關重要,例如依賴布魯克斯山脈西部河流獲取魚類和飲用水的八個阿拉斯加原住民村莊。一些研究人員認為,礦物中的酸正在從基岩中浸出鐵,而基岩是數千年來首次暴露在水中。另一些人認為,細菌正在融化的溼地土壤中釋放鐵。

我加入了一群科學家和荒野愛好者,進行了一次為期六天的鮭魚河順流而下的旅行,試圖弄清楚這兩種假設中的哪一種(如果有的話)解釋了這條曾經一塵不染的水道中的汙染。我們每天划船向下遊約25公里,從靠近源頭的無樹苔原到與寬闊、緩慢的科伯克河交匯處的北方森林,然後沿著科伯克河到達最近的村莊。一路上,我們儘可能多地在支流停留,做筆記,收集水樣瓶,並從岩石上採集無脊椎動物,以便對整個生鏽的流域進行首次全面取樣。如果酸性岩石假設被證明是正確的,那麼某些山脈下游的魚類可能會處於致命的危險之中。如果細菌假設是正確的,那麼鏽蝕可能會逐漸扼殺幾乎任何有永久凍土的溪流——這個區域包括北半球的四分之一。

為了靠近鮭魚河,我和兩名研究生乘坐一架六座的叢林飛機從北極海岸內陸飛行。靠近鮭魚河的冰在晚春融化,因此叢林飛機可能降落的河流上的任何礫石灘仍然在水下。飛行員能做的最好的事情是降落在河流北部霧濛濛的山脈中一條又長又平坦的礫石山脊上。其餘的小組,一直在另一個流域採集資料,在那裡等待著我們的充氣皮划艇、槳、個人漂浮裝置、食物和52個水樣採集套件。我們將摺疊後只有一加侖牛奶大小的皮划艇綁在每個揹包的頂部,以便徒步前往河流。

浸入燒蝕地滲水處的一張試紙顯示酸度約為2.5——像醋一樣。在這種水中的魚和魚卵會死亡。圖片來源:泰勒·羅茲

“這是我揹包最重的一次,”研究生麥迪·齊特洛說。然後,我們穿過20公里的狂風肆虐的山脊、扭腳踝的苔草叢和刮人的灌木叢。我們終於向鮭魚河閃閃發光的河道下降,在那裡露營過夜,這時六隻白色的達爾羊跳過山脊逃走了。

鮭魚河的上游仍然有清澈的水,但那裡太崎嶇和淺,無法漂浮,所以第二天早上,我們涉水向下遊走了幾公里,直到找到一個足夠深的地方來啟動我們的皮划艇。我們將食物和裝備塞進皮划艇的橢圓形儲物管中,並將它們吹脹。在最初幾公里的划槳過程中,每次水流將我們刮過急流的巖架時,我們都不得不抬起屁股,以免被卡住。我們躲避著沙發墊大小的碧藍色大理石岩石。

麥克菲來到這裡時,他寫道,這條河非常清澈,魚非常多,“從獨木舟邊向外看,就像凝視著滿是飛艇的天空。”然而,如今,從邊上向外看,就像凝視著滿是濃霧的天空。在我們出發地向下遊一小時的地方,一條名為卡納克托克溪的大支流正在橙色岩石上注入渾濁的水,使鮭魚河變成綠色。接下來流入的溪流充滿了鐵,以至於主幹道一半是橙色,一半是綠色。在接下來的旅程中,這條河呈現出豌豆湯的顏色和不透明度。“大多數氣候變化都是微妙的,”前美國南極計劃野外安全協調員福雷斯特·麥卡錫說,他當時正在幫助採集水樣。“這就像,砰!”他繼續說道,並彈了一下手指。

第一批記錄生鏽河流的調查人員是美國地質調查局和國家公園管理局的工作人員,他們正在研究布魯克斯山脈永久凍土的變化如何影響魚類,例如多莉瓦登鮭魚,一種大型的、銀綠色的紅點鮭魚,當地村莊最珍視它。2018年8月,生物學家邁克·凱里乘坐直升機去取回他留在鮭魚河以東一條幹淨的溪流中的水感測器時,他看到河底覆蓋著橙色的粘液。他找不到任何魚或昆蟲。“生物多樣性崩潰了,”他回憶道。

凱里認為這種奇怪的情況是一次性的,直到第二年七月,阿拉斯加有記錄以來最熱的一個月。阿加沙肖克河,在鮭魚河以西96公里處,沿著其部分河道從綠松石色變成了橙棕色。2019年冬天,積雪異常高;這可以隔離地面,進一步促進永久凍土融化。然後又迎來了一個炎熱的夏天和一個多雪的冬天,鏽蝕蔓延開來。

迪亞爾和沙利文一直在研究布魯克斯山脈變暖地區樹木線的北移,他們對那裡的溪流開始轉型的速度感到震驚。在2020年的一次考察中,一條名為清水溪的溪流中的水酸性極強,以至於使齊特洛用於夜間茶的奶粉凝結。一個鬆散的感興趣的科學家網路開始聯合起來。對於迪亞爾來說,他是一位有點像荒野垮掉派的藝術家,臉上佈滿白色胡茬,說話方式像意識流一樣,這個不斷擴大的專案是個人化的:他已經在布魯克斯山脈攀登山峰和漂流河流40多年了。“從科學的角度來看,這很吸引人,但從情感的角度來看,這很悲傷,”他在談到他親眼目睹的變化時說。“令人震驚的是我們人類的影響範圍有多廣,以一種很大的方式。”

布魯克斯山脈的河流流入北冰洋和太平洋。鮭魚河和烏利克河正在生鏽,損害了基亞納和基瓦利納等村莊的漁業和供水。紅狗礦是世界上最大的鋅和鉛生產商之一。圖片來源:丹尼爾·P·霍夫曼

在水上航行約四個小時後,我們來到一個寬闊的彎道,那裡看起來河流好像要消失在一個隧道里。水流已經深深地侵蝕了鬆軟的岸邊,形成了一個至少30米長的泥土懸崖。泥濘的樹根像珠簾一樣垂下來。水淋淋的泥土塊掉進河裡,空氣中瀰漫著黴味毛巾和腐爛蔬菜的混合氣味——這是永久凍土融化時特有的氣味。“我不記得有這個,”沙利文皺著眉頭說。

永久凍土的範圍從安克雷奇的零星分佈到布魯克斯山脈的近乎連續的片狀分佈。如果你放一把火,然後像淘金者那樣向下挖掘到變暖的區域,在約一米深的季節性融化的表土下,你會發現像混凝土一樣堅硬的地面,在普拉德霍灣等地方深達600米,其中大部分自上次冰河時代以來一直處於凍結狀態。在該層內是動植物物質,其含碳量是大氣層的兩倍。當永久凍土融化時,微生物開始消化這些物質並釋放二氧化碳和甲烷;那種腐爛蔬菜的氣味意味著地球正在升溫。

冰層中還包含其他令人驚訝的東西。2016年,在俄羅斯,永久凍土融化重新啟用的炭疽導致一名12歲男孩死亡。最近的一項研究警告說,鬆軟的土地還可能釋放病毒、化學物質或汞——潘多拉的冰盒,帶來意想不到的後果。儘管如此,河流的鏽蝕還是讓阿拉斯加的科學家們措手不及。他們懷疑融化是罪魁禍首,但他們不確定是如何造成的。然後,科羅拉多州立大學的生態學家大衛·庫珀提出了他們現在所說的“溼地假設”——土壤中的微生物不僅產生甲烷,還產生可溶性鐵。

庫珀自1979年以來就認識迪亞爾,當時,還是個十幾歲登山者的迪亞爾,渾身溼透、凍得發抖、飢腸轆轆地闖入了庫珀在布魯克斯山脈的研究營地。他給了年輕的迪亞爾溫暖的衣服和食物,也許救了他的命。2021年,迪亞爾邀請庫珀參加了前往鮭魚河以西30公里的木材溪的考察旅行。第一天,庫珀嘗試了一些飛蠅釣,發現鐵比魚還多。“我看了看小溪,”他回憶道,“我說,‘這條小溪死了。它完全被金屬覆蓋了。’”

他想知道是否可能是細菌造成的。分解碳化合物獲取能量的化學過程會產生氫原子,每個氫原子都帶有一個額外的電子。許多細菌依靠氧分子來接受那個額外的電子,這個過程被稱為還原。但是在積水的環境中,沒有遊離氧,細菌呼吸作用可以還原其他元素,例如硫,或者它可以還原氧化鐵,氧化鐵與有機物和錳一起,賦予土壤棕色。

庫珀認為,溼地下方永久凍土土壤的融化使細菌開始還原氧化鐵。與氧化鐵不同,還原鐵可溶於水。如果它被地下水帶到富氧的溪流中,它會再次被氧化。當這種情況發生時,它會以“鐵鏽”的形式從水中沉澱出來,並將溪流變成橙色。在今年八月在木材溪附近的沼澤地挖掘溝渠時,庫珀和迪亞爾發現曾經凍結的土壤下有深達1.5米的水,以及還原鐵的灰色泥土。庫珀說,在融化的土地中已經形成了新的地下水流,它們“真正喚醒了許多地球化學過程,這些過程基本上停滯了5000年,因為地面一直處於凍結狀態。”

第二天晚上,我們在瘦弱的雲杉樹中露營,在礫石岸邊,正對著阿納克托克溪,這條有毒的橙色支流,它穿過一條狹長蜿蜒的山谷,流入鮭魚河。迪亞爾和沙利文從之前的旅行中認識阿納克托克溪,他們想徒步向上游走六公里,然後漂流返回,對溪流和流入它的小溪進行取樣。第二天早上,我們每人抓起幾個水樣採集套件,劃過河流,收拾好我們的皮划艇,開始向上北坡走去。當我們爬得更高時,我們可以看到山谷南側,我們發現了一個令人震驚的景象。一片大約100米長的綠色苔原看起來好像被燒燬了——只是那裡沒有發生過任何野火。

我們爬上一座小山,開始沿著寬闊的山脊線移動,一個多小時後,我們遇到了山谷這一側一個難看的黑色瘡疤。枯死的越橘和仙女木灌木的樹枝垂在新鮮瀝青顏色的泥土上。一股水流從黑暗的地面滲出。它太淺了,無法用取樣套件測量,所以麥卡錫提出犧牲他的納爾金水瓶。他喝了最後一口,倒掉了裡面的東西,然後慢慢地從滲水處重新裝滿。當沙利文將感測器浸入瓶中時,它顯示pH值為2.95,像醋一樣。燒蝕地來自酸。“如果它的pH值這麼低……它正在積極地燃燒,”沙利文說。“這個山谷裡至少有十幾個燒蝕地,”迪亞爾補充道。

羅曼·迪亞爾、大衛·庫珀、丹·格雷戈裡和蒂莫西·萊昂斯(從左到右)發現水流流經燒蝕地和溼地中富含鐵的土壤,表明鏽蝕有不同的來源。裂縫表明地面正在移動,因為下方的永久凍土正在融化。圖片來源:泰勒·羅茲

當我們向溪流下降時,我們在耙狀柳樹灌木叢中偶然發現另一個燒蝕地,來自那裡凹凸不平的黑色地殼的涓涓細流也具有強酸性。在黑點下方,一層橙色的粘液覆蓋了阿納克托克的岩石,阿拉斯加太平洋大學的哲學教授亞歷山大·李幫助採集魚類和無脊椎動物樣本,手上都沾滿了粘液。一條從山上流下來的小溪的pH值高達3.5。“哇,這太瘋狂了,”迪亞爾說。

“而且沒有多少鐵鏽。它可能仍然是溶解狀態,”沙利文說。雖然溼地假設為橙色染色提供瞭解釋,但它無法解釋酸化。2022年末,萊昂斯聯絡了迪亞爾,提出了水與基岩中的礦物發生反應的想法——“酸性岩石排水假設”。他看到了一篇網路文章,其中有一張迪亞爾拍攝的秋季鮭魚河的照片,照片中的鮭魚河像旁邊的香脂楊樹一樣明亮,這讓他想起了他為NASA做的關於西班牙臭名昭著的廷託河的研究,廷託河非常橙色,並且充滿了來自上游採礦的酸,因此被認為是火星上酸性地點的潛在類似物。

大多數礦床都富含硫化物礦物,例如黃鐵礦(“愚人金”),一種硫和鐵的化合物。如果硫化物礦物暴露在水和氧氣中,就像礦工開始破碎岩石時發生的那樣,硫會從金屬上分離出來,並與氫和氧分子結合,形成硫酸。由此產生的酸和金屬(包括鐵)汙染是洪水氾濫的礦井和世界各地充滿尾礦(加工礦石產生的廢料)的池塘中的一個問題。當溪流風化礦床中的硫化物岩石時,也可能自然發生酸性岩石排水。阿拉斯加原住民多年來一直在布魯克斯山脈周圍發現零星的橙色溪流——儘管數量不如現在這麼多。萊昂斯認為,永久凍土融化正在掀開基岩的冰蓋,使含氧水數千年來首次接觸到富含黃鐵礦的頁岩。這正在形成硫酸並氧化剩餘的鐵,這些鐵通常會以鐵鏽的形式從水中沉澱出來。酸度溶解了氧化鐵,使其像還原鐵一樣隨地下滲水流動。

但是布魯克斯山脈也恰好有很多鹼性石灰石,這使得水更具鹼性。如果來自滲水處的酸性水到達鹼性河流或溪流,其pH值會升高,鐵會以礦工所說的黃男孩的形式沉澱出來。“這就像一記組合拳,”萊昂斯說。“你有含黃鐵礦的頁岩,它是酸和鐵的來源,然後石灰石中和了酸,並導致鐵從溶液中析出。”

真正可怕的是,酸也可能正在浸出其他金屬,例如銅、鋅、鎘、鉛甚至砷,然後這些金屬被帶到下游很遠的地方。礦區通常含有足夠的硫化物礦物,可以為這些反應提供數千年的燃料。來自永久凍土的山坡滲水可能僅在融化程度更大的年份“開啟”,或者它們可能會持續數十年或數百年。“這就是為什麼從修復的角度來看,這個問題如此具有挑戰性,”加州大學戴維斯分校的環境毒理學專家佈雷特·普林說。“只要你有水和氧氣,並且仍然有礦物質,它就會一直持續下去。”

在接下來的兩天裡,我們繼續划槳和採集支流樣本,因為只被低矮地被植物覆蓋的山丘讓位於茂密的針葉樹低地。鮭魚河變寬了,似乎幾乎沒有魚了,天空異常地沒有鳥。經過三天的嘗試,哲學教授李只捕到了一條多莉瓦登鮭魚,從它帶有圓點的側身取了一個小的組織樣本,以測試金屬含量。

渾濁的水開始略微變清;乾淨的支流正在稀釋有顏色的水流。但在我們倒數第二天,就在鮭魚河匯入科伯克河之前,我們發現了迄今為止最難看的溪流,它來自一片沼澤林地。它與其說是橙色,不如說是難看的栗色。幾乎像滲出物一樣,它堵塞了水樣採集套件的過濾器。河岸邊的幼樹被海狸啃食過,海狸隨著樹木線的推進而向北遷徙,它們的池塘進一步融化了永久凍土。“這是一個巨大的溼地,”迪亞爾在划槳進入溪流一部分後說。“我認為我們得到的是溼地假設。”

這個燒蝕地可能是最近才開始的,因為其中大部分植被仍然是綠色的。圖片來源:泰勒·羅茲

在我們最後一天的凌晨3:00,我們進入了科伯克河上的阿拉斯加原住民村莊基亞納。那時,我們已經漂流了145多公里,採集了20多條溪流的樣本,但我們仍然沒有解開謎團。似乎有證據支援這兩種假設。在“燒蝕地山谷”中,永久凍土融化似乎正在使水從基岩中浸出鐵,這使我們的篝火討論轉向了酸性岩石排水假設。然而,在難看的溪流周圍,更可能是永久凍土融化正在啟用還原鐵的土壤細菌,正如溼地假設所表明的那樣。在許多地方,這兩種機制可能都在發揮作用。

雖然鮭魚河是調查這些相互作用的好地方,但它相對遠離人類居住地,其流出物被巨大的科伯克河稀釋。但是,隨著鏽蝕擴散到布魯克斯山脈的其他河流,它有可能危害定居點,首當其衝的是沿海城鎮基瓦利納。

和鮭魚河一樣,烏利克河也從布魯克斯山脈流下來,其許多支流也開始變成橙色。不同之處在於,在烏利克河的入海口有一個村莊基瓦利納,那裡有444名居民依靠這條河獲取水和魚。水質的微小變化可能會對他們產生重大影響。

我乘坐一架小型飛機飛往位於白令海峽北部正在縮小的堰洲島,基瓦利納就坐落於此,距離我們的划槳終點西北約160公里。我到達時首先看到的是沿著跑道狹長地帶的墳墓十字架。後面是烏利克河注入大海的瀉湖。

第二天晚上,25歲的賈裡德·諾頓戴著洛杉磯道奇隊的帽子,穿著白色連帽衫,在鋁製船的船頭拉起一張漁網,毛毛細雨飄落在瀉湖上。像許多居民一樣,諾頓的大部分時間都花在狩獵和捕魚上。最先上來的幾條魚是銀色的大麻哈魚,也稱為狗鮭魚,因為它們是阿拉斯加原住民村莊的主要寵物食品。然後,一條背部和兩側呈綠松石色的大魚進入視野。“那是我要找的!”諾頓說。“那是我需要的。”那是一條多莉瓦登鮭魚。

多莉瓦登鮭魚是基瓦利納生活方式的重要組成部分。它們也可能是第一批受到河流鏽蝕影響的魚類。大麻哈魚在從河床中出來後幾天或幾周內離開淡水進入海洋,並且只在生命的盡頭才返回,但多莉瓦登鮭魚需要數年才能到達海洋。一旦它們到達海洋,它們每年都會返回河流和湖泊越冬。一些“居民”永遠不會離開淡水。因此,它們更容易受到溪流變化的影響。

成熟的多莉瓦登鮭魚是綠色的,帶有紅色斑點——一種美麗的魚,甚至比它的表親溪鱒魚更引人注目。這個名字來自查爾斯·狄更斯筆下的一個人物,她用櫻桃色的衣服迷惑男人,或者更可能是受到她啟發的紅色圓點面料。垂釣者願意花費數千美元在烏利克河釣魚,2002年在那裡捕獲了一條12公斤的世界紀錄保持者。阿拉斯加原住民珍視多莉鮭魚,因為它肉質鮮美,呈橙色。他們說基瓦利納的多莉瓦登鮭魚“味道最甜美”,尤其是在它們在岸邊陳化兩週後。居民們用幾袋魚與北部村莊的村民交換鯨脂,與南部村莊的村民交換鹿肉。

大衛·庫珀測試pH值和電導率,電導率可以指示溶解的有毒金屬,例如銅、鎘和砷。羅曼·迪亞爾將金屬探針向下推入地下一米,如果永久凍土仍然凍結,那裡應該像混凝土一樣堅硬。槍支是用來防範灰熊的。圖片來源:泰勒·羅茲

諾頓將多莉瓦登鮭魚放在一個金屬桶裡,帶回家給他的母親。在又捕到幾條大麻哈魚後,第二條多莉鮭魚也上了網。這條較小,蒼白的腹部有一個紅色的印記,就像一個已經癒合的傷口。諾頓把它扔回了瀉湖。

基瓦利納是一個艱苦的地方。由於沒有管道,居民必須用桶運水。一些房屋——建在矮樁上的預製木結構房屋——正在陸地沉降和侵蝕時開裂,海面冰層融化和下方永久凍土融化的削弱了陸地。為了最終獲得足夠的資金從海邊撤退,該村莊在內陸13公里處建造了一所學校。通往那裡的“疏散道路”已經因融化而在一些地方開裂。

與阿拉斯加的其他幾個原住民村莊一樣,基瓦利納依靠從布魯克斯山脈流出的河流獲取魚類和飲用水。幾百年來,半遊牧的因紐皮亞特人在春天來到這裡追逐向北遷徙的鯨魚,然後在秋季馴鹿群向南遷徙時移居內陸狩獵阿拉斯加最大的馴鹿群。他們依靠深秋的多莉瓦登鮭魚度過漫長的九個月寒冬。

儘管經歷了被迫定居、基督教化、鯨魚的毀滅和一連串的流行病,這裡的人們仍然設法保持了這些狩獵和捕魚的傳統。直到今天,他們五分之四的食物來自陸地和海洋——現在透過雪地摩托和摩托艇獲得。但是烏利克河的支流已經開始生鏽,可能危及多莉瓦登鮭魚。“這對我們來說將是一個巨大的傷害,”基瓦利納志願者搜救隊主席雷普羅格爾·斯旺說。“這種魚只是我們生活的一部分。”

鐵和其他金屬會透過扼殺魚類食用的無脊椎動物(例如蜉蝣)來餓死魚類,如果河床被鐵覆蓋,魚卵可能會窒息。研究人員發現,魚鰓上的鐵和鋁會阻礙呼吸。切雷爾·巴爾是一位有兩個孩子的母親,她為當地的原住民公司工作,每年秋天都會在她家人位於鮭魚河口附近的木屋用魚竿和魚線釣多莉瓦登鮭魚。她說,去年他們捕獲的30條多莉鮭魚中,約有10條是畸形的。有些魚的背部有大疙瘩;另一些魚的魚鰓後部有膿液。甚至河中一個小島上的熊也很警惕。“你可以看出,它們不吃魚鰓上有那種東西的[魚]或畸形的魚,”巴爾說。膿液可能是由寄生蟲或疾病引起的,但這令人擔憂。追蹤魚類的州科學家發現,魚類會避開鐵、錳和酸度升高的溪流。

自1989年以來,紅狗礦,世界上最大的鋅礦之一,一直是該地區經濟的基石。每年冰層開始破裂後,位於內陸64公里處的礦山都會將處理過的廢水排放到紅狗溪,紅狗溪流入烏利克河並流向大海。基瓦利納居民指責該礦山汙染了他們的水源,該礦山過去曾被判犯有違反《清潔水法》的罪行。有些人用船從附近的另一條河流運飲用水,而不是在從烏利克河供水的儲水罐中裝水。

研究人員在一個生鏽的滲水處採集水樣和資料。他們認為筆直的橙色線條可能是馴鹿、達爾羊或狼留下的痕跡。圖片來源:泰勒·羅茲

然而,在某些方面,紅狗溪在礦山開採後變得更清潔了,因為在礦山開採之前,這條溪流是酸性岩石排水的天然來源。事實上,這條溪流的橙色是導致一位叢林飛行員在1960年代報告那裡可能存在有價值礦物的原因。根據阿拉斯加魚類和野生動物部門的年度監測,在礦山安裝管道以轉移紅狗溪和其他溪流繞過礦床後,下游重金屬的濃度下降了。溪流的酸性也降低了。與此同時,“總溶解固體”的濃度增加了,這主要是因為礦山添加了硫酸鹽和氫氧化鈣以去除廢水中的金屬。

在2019年炎熱的夏季,下游總溶解固體的濃度上升得如此之高,以至於達到了紅狗許可證設定的限值,迫使礦山停止向溪流排放廢水一年多。問題是礦山的上游溪流開始生鏽,將乳白色的黃色水注入烏利克河。紅狗直到建造了一個耗資1900萬美元的反滲透處理系統,該系統釋放了更清潔的廢水,才得以再次開始排放。

魚類和野生動物部門表示,自那以後,由於永久凍土融化,礦山以上的更多溪流變成了橙色。儘管採用了處理系統,但總溶解固體仍在持續上升。“在這些水中游泳或穿梭的魚可能不會立即死亡,但這是一種慢性壓力源,”費爾班克斯魚類和野生動物部門的生物學家布倫丹·斯坎隆說。

永久凍土已成為比礦山更大的汙染源,而且對於清理這個問題束手無策。石灰通常被傾倒在舊礦山的尾礦池中以緩衝酸,但你不能給整條山溪“加石灰”,就像你不能重新凍結它周圍的地面一樣。也許唯一的真正希望是,一旦所有的永久凍土都融化了,所有的鐵都生鏽了,這些野性河流將能夠沖刷掉汙染物並自我修復,儘管這至少需要數十年。

當我們在北極夏季的晝夜陽光下漂流於下薩蒙河時,我曾問過戴爾,多年以後,布魯克斯山脈究竟還有什麼讓他如此著迷。他回答說,這裡的廣闊生態系統變化之大,以及它所擁有的自我修復能力。“它具有韌性,”他說。他希望,如果給予足夠的時間,這片荒野或許“足夠大,能夠自行清理乾淨。”

這篇報道是普利策中心全國性的“海岸線連線”報道倡議的一部分。