2012年,基普林格和福布斯都將人類學列為最沒有價值的本科專業,這引發了一小波憤慨,因為許多領域外的人士紛紛站出來為文化研究辯護,認為它是為互聯互通和全球化的世界中的任何生活或職業做理想準備。面對生存挑戰和公眾羞辱,專業人類學家的回應是真誠的,但在很大程度上是無效的,因為這個學科的聲音被一代人的自我沉溺所掩蓋,並且受到對大眾參與的漠視所削弱,這種漠視近乎蔑視。

偉大的弗朗茲·博厄斯的追隨者,1947年美國人類學協會(AAA)主席露絲·本尼迪克特據說說過,人類學的根本目的是使世界對人類差異保持安全。

今天,這種行動主義似乎像遮陽帽一樣過時了。在9/11事件發生後不久,美國人類學協會在華盛頓特區舉行會議。四千名人類學家在國家首都參加會議,而這正是在他們或這個國家將遇到的最大的文化事件之後。整個聚會在華盛頓郵報上只獲得了一筆提及,在八卦版中寥寥數行,基本上是說那些瘋子又回到了城裡。很難知道誰更失職,是政府沒有聽取唯一能回答每個人都想知道的問題——他們為什麼恨我們?——的專業人士的意見,還是這個專業本身未能走出去,將其重要的見解提請國家注意。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今世界發現和塑造我們世界的有影響力的故事的未來。

或許恰如其分的是,一位局外人提醒了人類學家為什麼人類學很重要。喬治城大學國際事務教授查爾斯·金在他傑出的著作人類的重塑的開篇,要求我們想象我們祖父母,也許是您曾祖父母頭腦中存在的世界。他指出,種族被認為是既定的、生物學的事實,白人與黑人的血統可以追溯到遠古時代。習俗和信仰的差異反映了智力和命運的差異,每一種文化都在一個從野蠻人到野蠻人再到文明人的進化階梯上找到了自己的位置,而倫敦的繁華街道,以及西方的偉大成就——技術奇蹟,是衡量進步和成功的唯一標準。

性和行為特徵被認為是固定的。白人聰明勤奮,黑人體格強壯但懶惰,有些人幾乎與動物沒有區別;早在1902年,澳大利亞議會還在辯論土著居民是否是人類。政治是男人的領域,慈善工作和家庭是女人的領域。婦女的選舉權直到1919年才出現。移民被視為一種威脅,甚至被那些自己剛剛設法爬上岸的人視為威脅。窮人要為自己的痛苦負責,即使英國軍隊報告說,1914年招募的軍官平均身高比士兵高六英寸,僅僅是因為營養的緣故。至於盲人、聾啞人、殘疾人、白痴、蒙古人症患者和瘋子,最好將他們鎖起來,進行額葉切除術,甚至殺死他們,以將他們從基因庫中清除。

白人的優越性被如此肯定地接受,以至於1911年的牛津英語詞典中沒有種族主義或殖民主義的條目。就在1965年,卡爾頓·庫恩完成了一套兩本書,種族的起源和人類的現存種族,他在書中提出了歐洲人在政治和技術上的統治是其進化遺傳優越性的自然結果的理論。他甚至斷言,“種族混合會擾亂一個群體的遺傳以及社會平衡。”庫恩在1963年退休時是賓夕法尼亞大學一位受人尊敬的教授和館長。直到1967年,跨種族婚姻在美利堅合眾國的大部分地區仍然是非法的。

今天,僅僅過了兩代,不言而喻的是,沒有一個受過教育的人會認同這些破產的確定性。同樣,我們認為理所當然的事情,對於那些堅決捍衛在現代人眼中既明顯錯誤又道德上應受譴責的信念的人來說,是難以想象的。所有這一切都提出了一個問題。是什麼使我們的文化在一代人的時間裡從零加速到60,因為女性從廚房走向會議室,有色人種從棚屋走向白宮,男同性戀和女同性戀從壁櫥走向祭壇?

政治運動建立在變革的可能性之上,而這種可能性是透過新的思維方式產生的。在這些鬥爭開始興盛之前,一些根本性的東西,一些靈感的閃現,必須挑戰並及時打破支援過時信仰的知識基礎,這些過時信仰與我們今天的生活無關,就像 19 世紀牧師的觀念一樣,他們確信地球只有 6000 年的歷史。

正如查爾斯·金提醒我們的那樣,催化劑是弗朗茲·博厄斯的智慧和科學天賦,以及一小群勇敢的學者——瑪格麗特·米德、阿爾弗雷德·克羅伯、艾爾西·克魯斯·帕森斯、梅爾維爾·赫斯科維茨、愛德華·薩皮爾、羅伯特·洛伊、露絲·本尼迪克特、佐拉·尼爾·赫斯頓和許多其他特立獨行者——他們進入了他的軌道,註定要改變世界。我們今天生活在他們夢想的社會景觀中。例如,如果您覺得一個愛爾蘭男孩有一個亞洲女朋友很正常,或者一個猶太朋友可能會在佛教佛法中找到安慰,或者一個出生時是男性的人可以自我認同為女性,那麼您就是人類學的孩子。

如果您認識到婚姻不一定只意味著一男一女,單身母親可以是好母親,只要家裡有愛,兩個男人或兩個女人也可以養育好家庭,那是因為您已經接受了您的曾祖父母難以想象的價值觀和直覺。而且,如果您相信智慧可以在所有精神傳統中找到,所有地方的人們總是在跳躍著新的生活可能性,人們保留果醬而不是文化,那麼您就分享了一種同情和包容的願景,這代表著我們物種最崇高的啟示,即科學地認識到全人類是一個相互聯絡且不可分割的整體。

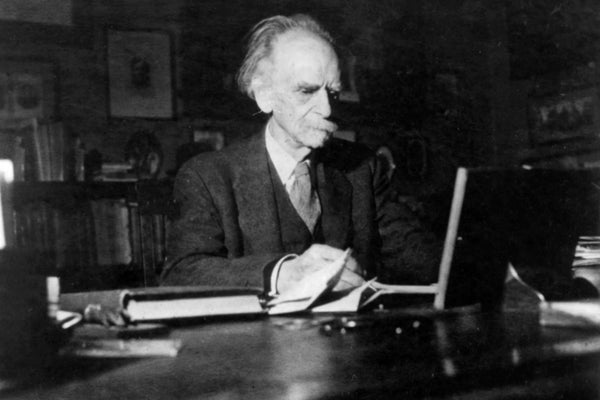

弗朗茲·博厄斯被廣泛認為是美國文化人類學之父,他是第一位以真正開放和中立的方式探索人類社會感知如何形成,以及不同社會成員如何被訓練來觀察和解釋世界的學者。他問道,認識的本質是什麼?誰決定了應該知道什麼?看似隨機的信仰和信念如何融合成為所謂的文化,他最早將文化提升為一個組織原則,一個有用的智力出發點?

博厄斯超越了他所處的時代,他認識到,每一個獨特的社會群體,每一個以語言或適應傾向區分開來的人群,都是人類遺產及其承諾的獨特方面。每一個都是自身歷史的產物。沒有一個以絕對的意義存在;每一種文化都只是一個現實模型。博厄斯會說,我們創造了自己的社會領域,決定了我們隨後定義為常識、普遍真理、適當的規則和行為準則的東西。美真的存在於觀察者的眼中。禮儀造就不了人;男人和女人創造了禮儀。種族和性別是文化建構,並非源於生物學,而是誕生於思想領域。

至關重要的是,這並沒有暗示極端相對主義,好像每一種人類行為都必須被接受,僅僅因為它存在。博厄斯從未呼籲取消評判,只是暫停評判,以便我們作為人類在道德和倫理上有義務做出的評判可以是知情的評判。即使在1936年他登上時代雜誌的封面時,作為一名逃離已流血的家園的德國猶太人,博厄斯也猛烈抨擊了科學種族主義的殘酷自負和愚蠢。受到他在巴芬島的因紐特人和後來在太平洋西北鮭魚森林中的誇誇誇瓦克人的經歷的啟發,他告訴所有願意聽的人,世界上的其他民族並不是試圖成為他們自己、試圖成為現代人的失敗嘗試。每一種文化都是人類想象力和心靈的獨特表達。每一種文化都是對一個基本問題的獨特答案:成為人類和活著意味著什麼?當被問到這個問題時,人類以 7000 種不同的語言做出回應,這些語言共同構成了我們應對作為物種將面臨的所有挑戰的儲備。

博厄斯沒有活到看到他的見解和直覺被硬科學證實,更不用說定義新全球文化的時代精神了。但是,80 年後,對人類基因組的研究確實揭示了人類的遺傳天賦是一個單一的連續體。種族確實是一個虛構。我們都是由相同的遺傳材料構成的,都是共同祖先的後代,包括那些大約在 65,000 年前走出非洲的人,他們踏上了一段旅程,在超過 40,000 年的時間裡,僅僅 2500 代人,將人類精神帶到了地球上每一個適宜居住的角落。

但這裡有一個重要的觀點。如果我們都由相同的生命之布剪裁而成,那麼根據定義,我們都擁有相同的思維敏銳度,相同的原始天賦。這種智力潛能是透過技術創新來發揮,正如西方所取得的偉大成就那樣,還是透過解開神話中固有的複雜記憶之線,這是世界上許多其他民族的首要任務,這僅僅是一個選擇和方向的問題,適應性的洞察力和文化強調。文化歷史中沒有進步的等級制度,沒有通向成功的進化階梯。博厄斯和他的學生們是對的。科學研究的輝煌成就,現代遺傳學的啟示,以驚人的方式證實了人類的統一性和文化相對主義的基本智慧。每種文化都有其獨特的見解;每種文化都應該被傾聽,正如沒有任何一種文化壟斷通往神聖的道路一樣。

作為一名學者,博厄斯的地位與愛因斯坦、達爾文和弗洛伊德並列,是現代性四大知識支柱之一。他的核心思想,在文化相對主義的概念中得以提煉,是一項根本性的突破,正如愛因斯坦的相對論在物理學領域中那樣獨一無二。博厄斯提出的所有觀點都與正統觀念背道而馳。這顛覆了歐洲人的思想,是社會學領域中原子分裂的同等事件。儘管他的研究將他帶入神秘的神話和薩滿教領域、象徵主義和精神領域,但他仍然紮根於種族和經濟公正的政治、社會變革的希望和潛力。博厄斯是一位不知疲倦的人權倡導者,他始終認為,如果人類學作為一門科學是在更高的容忍度的前提下實踐,才有意義。“在1963年出版的《種族:美國思想史》一書中,”托馬斯·戈塞特寫道,“博厄斯在反對種族偏見方面所做的貢獻可能比歷史上任何其他人都多。”

儘管今天被人們銘記為該學科的巨人,但博厄斯和他的學生們在當時卻因他們的激進主義而被解僱;因他們的信仰而被拒絕晉升;被聯邦調查局騷擾,因為他們確實是顛覆分子;僅僅因為他們與眾不同而受到媒體的攻擊。然而,他們堅守立場,正如查爾斯·金所寫,“人類學在我們這個時代偉大的道德鬥爭的前線進入了自己的時代……它預見並在很大程度上為過去一百年來從婦女選舉權和民權到性革命和婚姻平等等地震式的社會變革奠定了知識基礎。”

如果博厄斯今天和我們在一起,他的聲音肯定會在公共廣場、媒體和所有權力機構中迴響。他絕不會在世界上一半的語言瀕臨滅絕之際保持沉默,這意味著人類在一代人的時間內失去了一半的智力、生態和精神遺產。對於那些認為土著文化註定要消亡的人,他會回答說,變革和技術對文化沒有威脅,但權力會。受到威脅的文化既不是脆弱的,也不是殘餘的;在每一種情況下,它們都是活生生的動態民族,被可以識別的力量驅逐出境。他會指出,如果人類是文化喪失的因素,那麼我們當然可以成為文化生存的促進者。

人類學之所以重要,是因為它使我們能夠深入事物表面之下。其他存在方式、其他思維方式、其他生命本身的視野的存在,揭穿了我們自己文化中那些說我們無法改變的人的謊言,因為我們知道我們必須改變我們居住在這個星球上的基本方式。人類學是本土主義的解藥,是仇恨的敵人,是一種理解、寬容和同情的疫苗,它使煽動者的言論啞口無言,使世界免受驕傲男孩和唐納德·特朗普之流的侵害。正如最近幾個月發生的事件所表明的那樣,弗朗茨·博厄斯很久以前倡導的鬥爭仍在繼續。人類學之聲從未像現在這樣重要。

但必須說出來才能被聽到。隨著一百萬維吾爾族人被關在中國監獄集中營,砂拉越的佩南森林被毀壞殆盡,以及因紐特人的家園正在從他們的腳下融化,如果人類學這門學科要避免被指責為最無價值的本科專業,那麼當代人類學家肯定應該做得更好,而不是沉迷於教條式的申訴研究、交叉性研討會、代詞的使用以及其他多種覺醒正統的表達方式。