官員週三宣佈,一個提議使用飛行探測器探索土星衛星泰坦的團隊,以及另一個希望向67P/丘留莫夫-格拉西緬科彗星傳送樣本採集任務的團隊,是美國宇航局尋找下一個行星際目標的最終入圍者。該競賽於 4 月下旬正式開始,當時 12 個團隊提交了將航天器送往太陽系各種目標的提案。每個入圍團隊將獲得 400 萬美元,用於在 2019 年年中之前確定其概念,屆時美國宇航局將選擇其中一個作為該航天機構“新前沿”計劃的第四個成員進行全面開發。之前的新前沿任務包括髮送到冥王星的新視野號探測器、木星的朱諾號軌道器,以及目前正在前往 2018 年從本努小行星採集樣本的 OSIRIS-REx 航天器。第四個新前沿任務將在 2025 年底之前發射。

美國宇航局位於華盛頓特區的科學任務理事會副主任托馬斯·祖布臣說:“這是我們在開發下一個大膽的科學發現任務中邁出的巨大一步。”“這些引人入勝的調查旨在解答當今太陽系中一些最大的問題。”

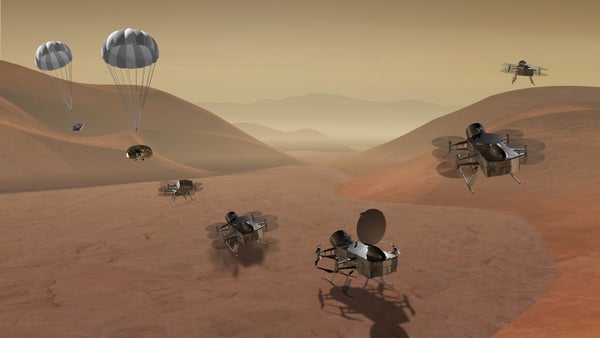

泰坦是土星最大的衛星,一個低溫寒冷的世界,其表面由碳氫化合物河流和海洋塑造,這些河流和海洋由甲烷、乙烷和複雜的有機化合物從其濃密、煙霧瀰漫的大氣中降落而形成。在它寒冷的外表下,泰坦還隱藏著一個深邃的液態水海洋。名為蜻蜓號的新前沿入圍者將傳送一架核動力直升機式無人機,在泰坦表面從一個地方跳到另一個地方,以研究其地質並評估其是否存在生命的潛力。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞工作: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關我們當今世界發現和塑造我們世界的有影響力的故事的未來。

該任務的首席研究員,約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的行星科學家伊麗莎白·圖特爾說,有了蜻蜓號,“我們可以評估在已知具有生命成分的環境中,前生物化學的發展程度”。“透過成為旋翼機,我們能夠飛行到相隔數十至數百公里的多個地點,以便在不同的地質環境中進行這些測量。”圖特爾說,如果選擇飛行,蜻蜓號將於 2034 年抵達泰坦並執行幾年。

美國宇航局的卡西尼軌道飛行器在土星的 13 年任務期間詳細繪製了泰坦的地圖。它還部署了一個歐洲製造的著陸器惠更斯號,該著陸器在 2005 年著陸後短暫地從表面傳輸了資料。67P/丘留莫夫-格拉西緬科彗星之前也曾被歐洲航天局的羅塞塔號航天器訪問過,該航天器部署了一個著陸器菲萊號,但菲萊號發生故障並丟失在表面上。羅塞塔號對彗星的繪製,以及從菲萊號不成功的著陸嘗試中吸取的教訓,使其成為渴望再次嘗試的科學家和工程師的理想目標。彗星是行星凝聚而成的原始物質的冰凍殘餘物,並且還在數十億年前向古代地球輸送水和有機分子方面發揮了作用。

第二個入圍者,彗星天體生物學探索取樣返回 (CAESAR) 的首席研究員史蒂文·斯奎爾斯說:“我們可以針對已知存在的特定條件進行設計,這增加了從彗星表面獲取樣本這一非常困難的活動成功的機會。”斯奎爾斯是位於紐約伊薩卡的康奈爾大學的行星科學家,他也是美國宇航局長期執行的機遇號火星探測器的首席研究員(儘管他說如果選擇 CAESAR 執行飛行任務,他計劃辭去該職位)。CAESAR 的目標是從彗星表面收集至少 100 克冰和岩石,然後在 2038 年將樣本放入密封的、熱穩定的膠囊中返回地球。斯奎爾斯說,這將“真正只是任務的開始”,因為科學家將花費數十年的時間來分析從彗星表面首次返回的樣本。

除了 CAESAR 和蜻蜓號,美國宇航局還選擇了兩個亞軍提案,以獲得進一步技術開發的資金。其中一個目標是土星的土衛二,這是一個小而冰冷的衛星,它從南極噴出鹽水蒸汽羽流,被認為在其地殼下蘊藏著一個潛在的可居住海洋。由美國宇航局加利福尼亞州艾姆斯研究中心的行星科學家克里斯·麥凱領導的土衛二生命特徵和宜居性 (ELSAH) 任務將飛過羽流,以尋找潛伏在這個小衛星內的生物學跡象。另一個亞軍 VICI(金星原位成分調查)將向地球姊妹世界的不同位置傳送兩個著陸器,以瞭解這個曾經溫和的星球是如何轉變為當前地獄般狀態的。

根據美國宇航局行星科學專案負責人吉姆·格林的說法,雖然 ELSAH 和 VICI 都是非常令人興奮的任務,“但一些提議的要素並沒有達到可以讓我們立即開始建造東西就能使任務取得成功的成熟度。”格林建議,一旦計劃更加完善,這些團隊就可以重新提出他們的任務,以便在美國宇航局的行星科學專案組合中獲得未來的機會。

由於預算上限約為 10 億美元,發射率約為每十年兩次,“新前沿”任務可以說是行星科學領域取得新突破的最佳選擇。它們在成本和能力之間的平衡佔據了美國宇航局成本較低、頻率較高的“發現”計劃,以及通常數十億美元、每十年一次的“旗艦”任務之間備受追捧的甜蜜點。“新前沿”任務可以足夠大,足以解決重大的科學問題,而不會耗盡資金,但也足夠小,足以快速完成開發和測試周期,這可能會將更大、更雄心勃勃的任務推遲數代人。此外,與美國宇航局許多其他在內部構思、開發、建造和執行的空間科學任務不同,“新前沿”概念可以來自機構外部的“首席研究員”,從而有機會帶來更多的創新。

美國宇航局“新前沿”專案科學家科特·尼布林說:“‘新前沿’計劃確實是我們首席研究員的首要計劃,而且它確實是最難被選中的計劃之一。”

行星科學界的廣泛人士也意識到了這一教訓,他們認為該計劃對於在行星際探索的高風險遊戲中確定贏家和輸家至關重要。由於受到昂貴的火箭、漫長的開發時間、罕見的發射視窗和相對緊張的預算的限制,對於大多數研究人員來說,向另一個世界傳送新任務的機會一生只有一次。

但懸而未決的不僅僅是個人職業生涯。美國宇航局每次篩選新任務的候選者時,也同時決定哪些子領域將很快從大量新鮮資料中受益,而哪些子領域可能會因缺乏興趣和資源而默默無聞。例如,由於傳送到火星的任務源源不斷,最近幾十年對火星的研究蓬勃發展;與此同時,美國宇航局在 20 多年裡沒有向金星傳送航天器。其他世界,尤其是天王星和海王星,則更加被忽視:美國宇航局的旅行者 2 號航天器在 20 世紀 80 年代飛出太陽系時,僅分別訪問過這兩個星球一次。

在其最近的選擇中,美國宇航局似乎更喜歡先前(和最近)訪問過的目標,這似乎加強了一個論點,即至少在行星科學領域,富者更富。在提交的 12 個“新前沿”提案中,幾乎有一半的目標是土星或其衛星,希望利用卡西尼任務的餘輝,該任務在環繞這個環形行星成功執行 13 年後,於 9 月份墜入土星大氣層。那些未能取得進展的提案包括一個派遣航天器像卡西尼號一樣潛入土星大氣層以研究其組成和歷史的提案,以及一個為泰坦設計的理論軌道器和一個獨立於 ELSAH 為土衛二設計的第二個羽流飛行航天器。類似地,除了 CAESAR 之外,另一個提案,彗核塵埃和有機物返回 (CONDOR) 任務,也將以 67P 彗星為目標。

這些落選者,特別是那些以其他不太受歡迎的目的地為目標的落選者(例如,除了 VICI 之外,還有兩個額外提案的金星),將不得不等到美國宇航局或另一個航天機構提供更多的資金機會,這可能還需要很多年。如果以史為鑑,這種前景無疑是黯淡的。在最新一批提案中,一個名為“月球崛起”的任務,旨在從地球衛星月球取回樣本,在前兩次“新前沿”選擇中獲得了令人垂涎的“入圍者”地位,但卻被錯過了兩次,現在是三次。

“耐心是這個行業的美德,”斯奎爾斯打趣道,他指出,像他的許多競爭對手一樣,他多年來一直在拼命研究他的提案。當成功的團隊繼續推進探索泰坦和 67P 彗星的計劃時,對於其他等待探索其他新前沿的人來說,資訊仍然頑固地保持不變:下次好運。