哦,我們人類確實喜歡界限分明的邊界,不是嗎?

畢竟,它們使事情變得更容易。如果我們試圖對某事物進行分類,那麼知道將它放入哪個標記的箱子中是很方便的。如果我們正在尋找趨勢,那麼清晰的邊界就更好了,因為它們使我們可以比較單個類別中的事物,以檢視它們如何變化。

但是,這種趨勢可能會導致麻煩。它可能會誤導我們或引起混亂。特別是當我們把一些本質上模糊不清的東西,試圖把它硬塞進一個不合適的框架時。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

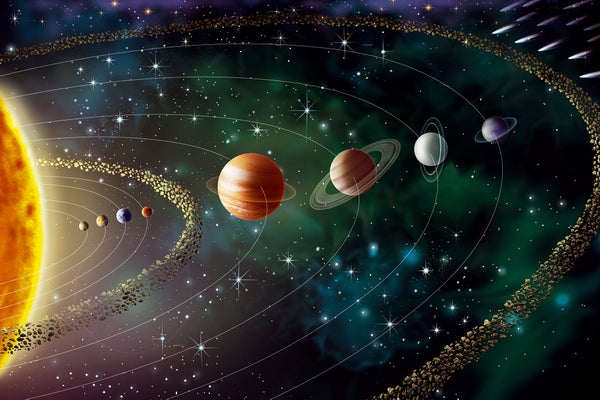

以太陽系為例。

如果您在腦海中描繪它,您可能會看到太陽在中心,以及一群行星圍繞它執行。在某個時候,也許在四百億到五百億公里之外,大致相當於海王星的軌道距離,您可能會畫一條假想線:該線內的所有事物都在太陽系內部,而該線外的所有事物都在太陽系外部。

您可能會明白我的意思。您在腦海中畫的那條線是任意的,我敢說,甚至是錯誤的。

首先,遠遠超過這個距離,還有被稱為海王星外天體 (TNO) 的冰冷天體,儘管如此,它們仍然受到太陽引力的束縛。一些 TNO 在稱為柯伊伯帶的扁平環面中繞太陽執行,另一些則從一個非常粗略的球形暈中繞太陽執行得更遠,更遠,這個暈被稱為奧爾特雲,可能在我們恆星周圍延伸萬億公里。在這個尺度上,即使是繞太陽執行的外部行星也顯得擠在一起。

其次,設定這樣的外邊界取決於您如何定義太陽系是什麼以及太陽系之外是什麼。

我想起這件事是因為上週剛剛出現的一則太空新聞,這是一個好訊息(罕見的寶石):工程師們已經能夠讓旅行者1號再次與地球對話。這個深空探測器於 1977 年發射,現在距離地球驚人的 240 億公里,比太陽離我們星球的距離遠 160 多倍。去年 11 月,該航天器遭遇硬體故障,導致其通訊中斷,工程師們不得不透過繞過故障元件重新佈線軟體來變得聰明。在他們上傳修復程式後,旅行者 1 號似乎執行得更好,他們預計它將在未來幾個月內恢復全面執行。

這讓我想起了 2013 年 9 月發生的事情,當時旅行者 1 號“僅”距離地球 190 億公里:美國宇航局宣佈該航天器於 2012 年 8 月進入星際空間。當時,很多人談論旅行者號最終“離開了太陽系”。

這就是我們遇到太陽系“結束”在哪裡的第二個問題的地方。根據任何真實的定義,即使是模糊的定義,旅行者 1 號仍然遠在太陽系內——當然,它(現在仍然是,並且在一段時間內仍將是)比太空深處的絕大多數 TNO 更靠近太陽——但美國宇航局是正確的:旅行者 1 號也在星際空間中。

這怎麼可能呢?

這種混淆是由於兩種不同的思考方式造成的,這兩種思考方式定義了太陽系。在這種情況下,我們正在比較太陽的引力影響(施加在其軌道物體上)和它的磁力影響(透過太陽風傳遞到深空)。

太陽風是太陽持續吹入太空的亞原子粒子流。它以接近每小時 200 萬公里的高速遠離太陽流動,由電子、質子、中子和一些較重的原子核組成。尚不清楚是什麼將風加速到如此高的速度。科學家們知道太陽的磁場是驅動力,但確切的機制仍然不清楚。

如果太空真的是空無一物的,太陽風將永遠膨脹,流入銀河系,並且由於它以如此高的速度移動,最終完全離開銀河系。但是太空——儘管名字如此——並非空無一物。恆星之間廣闊的空間實際上確實含有物質。當然,這不多:平均每立方厘米大約一個亞原子粒子(儘管這可能會因您在太空中的確切位置而發生巨大變化)。您現在呼吸的空氣大約稠密 10 億億倍,因此這種星際物質確實很稀薄,但已經足夠了。

當太陽風衝擊這種稀薄的宇宙蒸汽時,它會失去動量並減速,最終停止。這個太陽風停滯的區域,詩意地稱為日球層頂,標誌著日球層的外部邊界,日球層是由太陽風支配的空間體積。在日球層頂區域內,太陽的磁力影響減弱,而星際介質(恆星之間的物質)的磁力影響增強。

這種轉變正是旅行者 1 號在 2012 年探測到的。多項測量表明,星際介質在航天器經過的空間區域中占主導地位,並且它已經離開了日球層。

因此,雖然旅行者 1 號仍然遠在太陽系內部,但它周圍的空間更多地受到銀河系本身的影響,而不是太陽的影響。

像往常一樣,在處理科學問題時,您需要小心定義您的術語。

為了公開的科學誠實,我承認我自己也犯過這個錯誤。我在 2013 年初寫道,旅行者 1 號已經離開了太陽系,但事實上,美國宇航局當時表示它沒有離開。(多年來,這種情況在媒體上經常發生,以至於網路漫畫 xkcd 以其一貫的厚臉皮風格,也對這個話題發表了一些看法。美國宇航局在審查其資料後後來證實,該航天器實際上已於 2012 年進入星際空間。)但我也在當時指出,即使是太陽日球層結束位置的硬性定義也是複雜且難以確定的。這些區域是模糊且不斷變化的,缺乏任何易於測量的分界線。

如果這些聽起來很熟悉,那是因為它讓人想起思考地球大氣層在哪裡結束而外太空在哪裡開始——這是一種由關於稱為卡門線的辯論所概括的難題。我在最近的一篇文章中對此進行了報道,並且存在一些相似之處;在這兩種情況下,我們都在處理一種類似大氣層的東西——太陽風雕刻出的日球層和地球包裹的空氣外殼——以及它對更深層空間環境的影響。這裡的不同之處在於,地球大氣層的高度逐漸消退,與近乎真空的太空無縫融合,而日球層確實有一個邊界。那個中立區(借用星際迷航的說法)當然很寬——數千億公里——但與日球層本身的巨大尺寸相比,它很小。

隨著旅行者 1 號早已越過星際版本的卡門線,它正在順利進入銀河系。希望它能繼續測量星際介質,並再次開始將它們傳輸回地球。即使在 46 年後,它仍在突破邊界。