2012 年 12 月,一名名叫盧基斯·安德森的流浪漢因 DNA 證據被指控謀殺矽谷百萬富翁拉維什·庫姆拉。該指控可能判處死刑。但安德森是無辜的。他有確鑿的不在場證明:謀殺案發生的 11 月份的晚上,安德森醉得不省人事,一直在醫院接受持續的醫療監護。後來他的法律團隊瞭解到,他的 DNA 是通過當天早些時候到達庫姆拉住所的護理人員傳播到犯罪現場的。他們在當天早些時候治療過安德森——在三個多小時後無意中將證據“栽贓”到犯罪現場。該案件於 2 月份在拉斯維加斯舉行的美國法醫科學院年會上提出,提供了一個確鑿的例子,證明 DNA 轉移牽連了無辜者,並說明了一種日益增長的觀點,即刑事司法系統對 DNA 證據的依賴(通常被視為絕對可靠)實際上存在重大風險。

近年來,幾乎法醫學的每個領域都受到了越來越多的科學審查,尤其是那些依賴比較的領域,例如咬痕和微觀毛髮分析,DNA 證據的力量越來越大——這是有充分理由的。DNA 分析比其他法醫技術更具確定性和更少主觀性,因為它基於統計模型。透過檢查人類基因組上的特定區域或位點,分析師可以確定給定的證據片段是否與已知的基因譜相符,例如來自受害者、嫌疑人或被指控的犯罪者;此外,分析師可以透過對照人口資料庫檢查模式的頻率來預測匹配的效力或證明力。自 20 世紀 90 年代中期以來,總部位於紐約市的非營利法律組織“清白專案”分析或重新分析了可用的 DNA,以審查定罪,贏得了近 200 起無罪釋放,並促使人們呼籲改革刑事司法系統。

然而,像任何證據一樣,DNA 只是更大圖景的一部分。“我們迫切希望 DNA 能來拯救世界,但它仍然只是一個有缺陷的系統的一部分,”紐約大學法學教授、2015 年出版的《細胞內部:法醫 DNA 的陰暗面》一書的作者艾琳·E·墨菲說。“如果你在使用該方法時沒有保持適當的懷疑和剋制,就會發生冤假錯案。” 例如,生物樣本可能會降解或被汙染;法官和陪審團可能會誤解統計機率。正如安德森案件所揭示的那樣,皮膚細胞會移動。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

自 1997 年研究人員首次證明可以根據一個人留在物體上的皮膚細胞收集該人的基因資訊以來,這種型別的微量證據(也稱為接觸 DNA)越來越多地從門把手和槍把手等表面採集。(在某些司法管轄區,例如德克薩斯州哈里斯縣,2009 年至 2013 年間,提交實驗室分析的接觸 DNA 案件數量增加了三倍以上,通常作為識別盜竊案和盜竊案可能肇事者的一種手段。)商業公司現在向執法機構銷售試劑盒,這些試劑盒可以從少至三到五個細胞中生成個人的完整基因譜。從事識別長期死亡人員等專案的獨立實驗室和科學家也使用這些試劑盒。

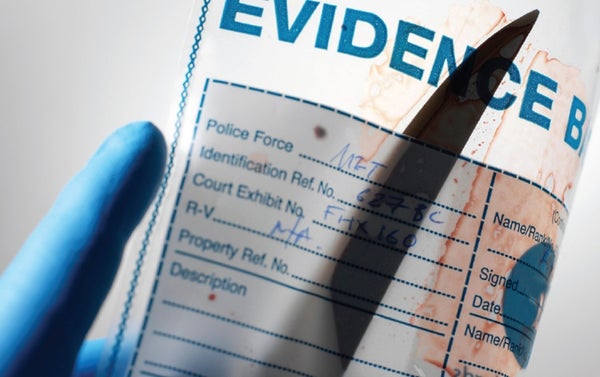

直到最近,這種型別的 DNA 一直被認為是直接接觸的無可辯駁的證據。但越來越多的研究表明,DNA 並非總是保持靜止不動。例如,根據今年早些時候發表在《國際法醫學雜誌》上的一項研究,一個人僅僅攜帶了一塊擦過另一個人脖子的布,然後就可以將那個人的 DNA 轉移到他或她從未接觸過的物體上。同樣,印第安納波利斯大學人類生物學碩士候選人辛西婭·M·凱爾最近在《法醫學雜誌》上報告說,一個人在與另一個人握手後使用牛排刀,會將那個人的 DNA 轉移到刀柄上。事實上,在她收集的五分之一的樣本中,被確定為 DNA 主要貢獻者的人從未接觸過刀。凱爾和她的同事是目前致力於確定細胞可以多容易、多快地轉移以及可以持續多久的幾個研究小組之一。“我們得到的是我們得到的,”凱爾說,“但我們需要謹慎對待的是如何使用和呈現該譜圖。”

在拉斯維加斯舉行的法醫學會議上,聖克拉拉縣的公設辯護人凱利·庫裡克提出了安德森的 DNA 搭在醫護人員制服上的想法。轉移的 DNA 多久會導致錯誤的指控尚不清楚。“儘管明顯的案例似乎相當罕見,但我認為它可能比我們想象的更普遍,”洛杉磯的公設辯護人和 DNA 專家詹妮弗·弗裡德曼說。“問題是我們不經常看到能夠明確證明轉移發生的可能性。”

對於庫姆拉謀殺案的兩名共同被告而言,對安德森的接觸 DNA 的錯誤解讀現在也已成為一個有爭議的問題,庫裡克說。毫無疑問,DNA 證據仍然是一種非常寶貴的調查工具,但法醫科學家和法律學者都強調,應該需要額外的佐證事實來確定有罪或無罪。像所有形式的證據一樣,DNA 只是一種間接證據。因此,安德森的案例是一個警示,即少量的任性皮膚細胞不應被賦予過多的意義。