心理學家透過給人們“玩具”問題來研究人類如何做出決策。例如,在一項研究中,我和我的同事向受試者描述了一種假設的疾病,它有兩種毒株。然後我們問道:“你更願意接種哪種疫苗?一種是完全保護你免受一種毒株侵害的疫苗,還是一種是對兩種毒株都提供 50% 保護的疫苗?” 大多數人選擇了第一種疫苗。我們推斷,他們受到了關於完全保護的措辭的影響,即使兩種疫苗提供的總體患病機率相同。

但是我們生活在一個充滿現實問題的世界中,而不僅僅是玩具問題——在某些情況下,人們需要在不完整或不確定的知識面前做出生死攸關的決定。多年前,在我開始與我的同事保羅·斯洛維奇和已故的莎拉·利希滕斯坦(兩人都在俄勒岡州尤金市的決策研究公司工作)一起調查決策制定後,我們開始接到關於非玩具問題的電話——來自核電或轉基因生物 (GMO) 行業領導者的電話。主旨是:“我們擁有一項出色的技術,但人們不喜歡它。更糟糕的是,他們不喜歡我們。有些人甚至認為我們是邪惡的。你們是心理學家。做點什麼吧。”

我們確實做了,儘管這可能不是這些公司官員想要的。我們沒有試圖改變人們的想法,而是著手瞭解他們真正是如何看待這些技術的。為此,我們向他們提出了旨在揭示他們如何評估風險的問題。答案幫助我們理解了為什麼人們在沒有掌握所有事實的情況下,會對核能等有爭議的問題(以及今天的氣候變化)形成信念。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

死亡的暗示

首先,我們想弄清楚公眾對他們在日常生活中面臨的風險的理解程度。我們要求幾組普通人估計溺水、肺氣腫和兇殺等原因造成的年死亡人數,然後將他們的估計值與科學估計值進行比較。根據之前的研究,我們預計人們會做出大致準確的預測,但他們會高估因引人注目或頻繁上頭條的原因(謀殺、龍捲風)造成的死亡人數,而低估因“安靜的殺手”(如中風和哮喘)造成的死亡人數,這些死亡事件不太經常成為重大新聞。

總的來說,我們的預測效果良好。人們高估了高度報道的死亡原因,低估了關注度較低的死亡原因。例如,恐怖襲擊的影像可能解釋了為什麼觀看更多電視新聞的人比很少觀看電視新聞的人更擔心恐怖主義。但是,當我們探究這些信念時,出現了一個令人困惑的結果。強烈反對核電的人認為,核電的年死亡人數非常低。那麼,他們為什麼要反對它呢?這種明顯的悖論讓我們懷疑,透過要求他們預測平均年死亡人數,我們是否將風險定義得過於狹隘。因此,在一組新的問題中,我們詢問了風險對人們的真正意義。當我們這樣做時,我們發現那些反對核電的人認為這項技術更有可能造成廣泛的災難。這種模式也適用於其他技術。

為了 выяснить 瞭解更多關於某項技術是否會改變這種模式,我們向技術專家提出了同樣的問題。專家們普遍同意普通民眾對核電在典型年份的死亡人數的看法:很低。但是,當他們自己定義風險時,在更廣泛的時間框架內,他們看到的潛在問題較少。與專家不同,公眾強調的是在非常糟糕的年份可能發生的事情。公眾和專家們各說各話,關注的是現實的不同部分。

理解風險

專家們總是對災難的機率有準確的理解嗎?專家們透過將複雜的問題分解為更易於理解的部分來分析風險。對於核電,這些部分可能包括閥門、控制面板、疏散計劃和網路安全防禦的效能。對於轉基因作物,這些部分可能包括對人類健康、土壤化學和昆蟲物種的影響。

風險分析的質量和準確性取決於用於評估每個部分的科學的強度。核電和轉基因生物的科學相當強大。對於自動駕駛汽車等新技術來說,情況就不同了。風險的組成部分可能是車輛雷射感測器“看到”行人的機率、行人行為可預測的可能性以及駕駛員在行人未被看到或不可預測的確切時刻接管控制的可能性。脈衝雷射感測器的物理原理已得到很好的理解,但它們在冰雪和陰暗天氣中的效能尚不清楚。關於行人如何與自動駕駛汽車互動的研究幾乎不存在。對駕駛員的研究預測,他們無法保持足夠的警惕來應對不常見的緊急情況。

當科學理解不完整時,風險分析就會從依賴既定事實轉向專家判斷。對這些判斷的研究發現,它們通常非常好——但前提是專家們能獲得良好的反饋。例如,氣象學家會定期將他們的降水機率預報與他們站點的雨量計進行比較。鑑於這種清晰、及時的反饋,當預報員說有 70% 的降雨機率時,大約有 70% 的時間會下雨。然而,對於自動駕駛汽車或基因編輯等新技術,反饋將需要很長時間才能到來。在反饋到來之前,我們將無法確定——專家們自己也不知道——他們的風險估計到底有多準確。

氣候科學的科學

當人們預測減緩氣候變化或適應氣候變化的嘗試的成本和收益時,依賴於良好反饋的專家判斷就發揮了作用。氣候分析結合了來自許多研究領域的專家的判斷,包括顯而易見的領域,如大氣化學和海洋學,以及不太明顯的領域,如植物學、考古學和冰川學。在複雜的氣候分析中,這些專家判斷反映了由循證反饋驅動的豐富知識。但某些方面仍然不確定。

來源:Jen Christiansen;資料來源:“科學素養和教育程度較高的人對有爭議的科學話題的信念更加兩極分化”,作者 Caitlin Drummond 和 Baruch Fischhoff,《美國國家科學院院刊》,第 114 卷,第 36 期;2017 年 9 月 5 日

我第一次接觸這些分析是在 1979 年,當時我參與了一個規劃未來 20 年氣候研究的專案。該專案由能源部贊助,設有五個工作組。一個工作組負責海洋和極地地區,第二個工作組負責受管理的生物圈,第三個工作組負責較少管理的生物圈,第四個工作組負責經濟學和地緣政治。我加入的第五個工作組負責社會和制度對威脅的反應。

即使在 40 多年前,證據也已足夠充分,可以揭示我們星球正在進行的巨大賭博。我們的總體報告總結了所有五個工作組的結論,得出的結論是“可能的結果超出了人類的經驗範圍”。

思考不可思議之事

那麼,該領域的研究人員如何履行其職責,告知人們關於思考超出他們經驗範圍的事件和選擇的準確方法呢?事實上,如果科學家遵循決策研究中的兩個基本教訓,他們就可以做到這一點。

教訓 1:氣候科學的事實不會自己說話。科學需要被翻譯成與人們關於他們的生活、他們的社群和他們的社會的決定相關的術語。雖然大多數科學家都是經驗豐富的課堂溝通者,但在現實世界中,他們可能無法獲得關於他們的資訊有多清晰或相關的反饋。

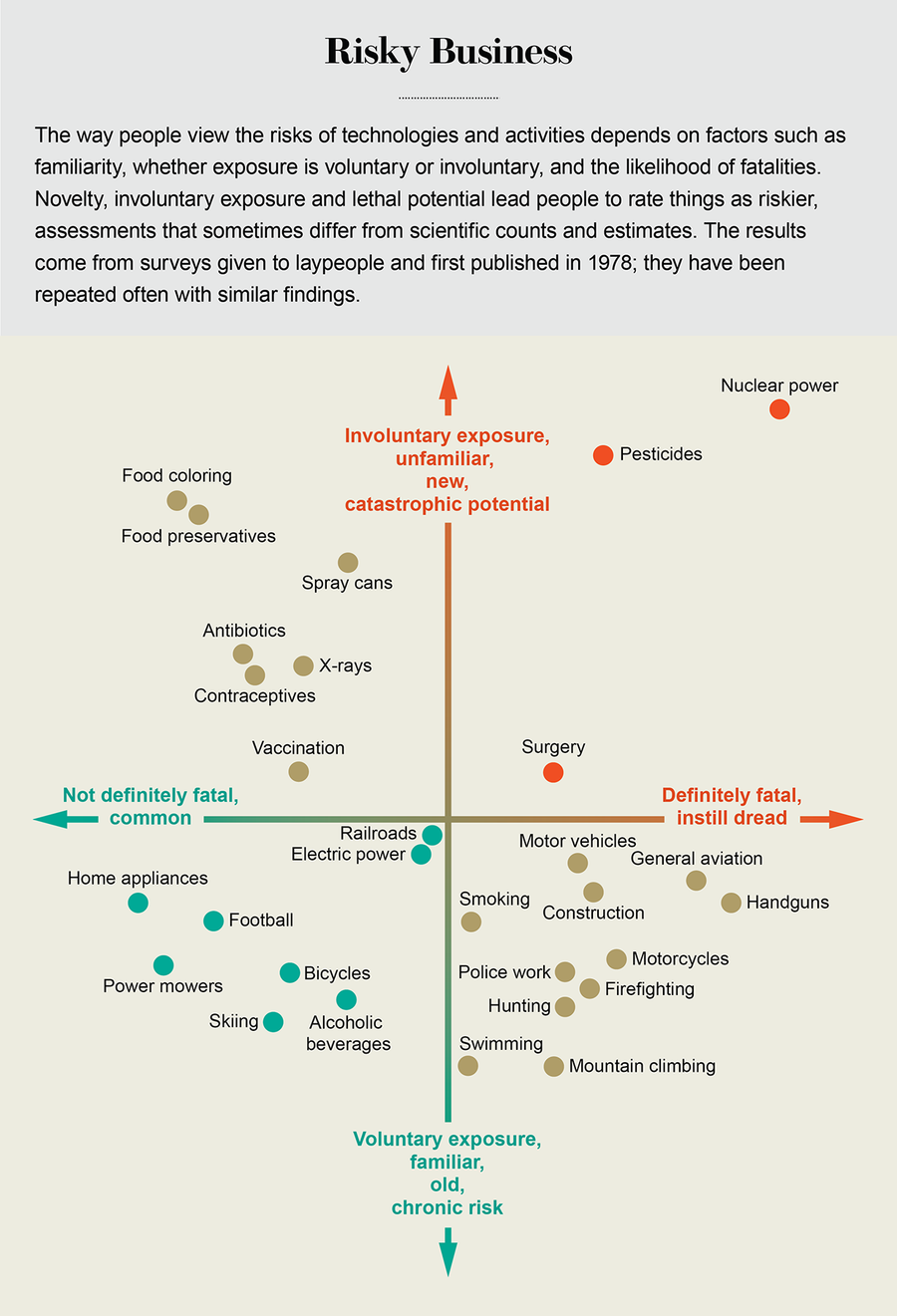

來源:Jen Christiansen;資料來源:風險:簡明入門,作者 Baruch Fischhoff 和 John Kadvany。牛津大學出版社,2011 年;根據“有多安全才算足夠安全?對技術風險和收益的態度的心理測量研究”重新繪製,作者 Baruch Fischoff 等人,《政策科學》,第 9 卷,第 2 期;1978 年 4 月

解決這個反饋問題很簡單:在傳送訊息之前對其進行測試。僅僅要求人們閱讀和解釋訊息就可以學到很多東西。例如,當溝通研究人員要求對天氣預報進行此類改述時,他們發現有些人對“有 70% 的降雨機率”的說法感到困惑。問題出在措辭上,而不是數字上。預報是指 70% 的時間會下雨嗎?超過 70% 的區域?還是在氣象站至少有 0.01 英寸降雨的機率為 70%?最後一種解釋是正確的答案。

許多研究發現,數字(如 70%)通常比“口頭量詞”(如“可能”、“一些”或“經常”)傳達得更好。20 世紀 50 年代的一個經典案例涉及美國國家情報評估,該評估稱“1951 年對南斯拉夫的襲擊應被視為一種嚴重可能性”。當被問及他們心中想到的機率是多少時,簽署該檔案的分析師給出了從 20% 到 80% 的廣泛數字範圍。(蘇聯沒有入侵。)

有時,人們在做決定時,想要了解的不僅僅是降雨或戰爭的機率。他們想了解導致這些機率的過程:事物是如何運作的。研究發現,氣候變化研究的某些關鍵方面對許多人來說並不直觀,例如科學家如何爭吵但仍然就氣候變化的威脅達成一致,或者二氧化碳與其他汙染物有何不同。(它在大氣中停留的時間更長。)除非科學家告訴他們更多關於研究結果是如何得出的資訊,否則人們可能會拒絕研究結果。

教訓 2:對事實達成一致的人們仍然可能對如何應對這些事實存在分歧。對某些人來說似乎合理的解決方案,對另一些人來說可能顯得過於昂貴或不公平。

例如,有些人喜歡碳捕獲和封存計劃,因為它將二氧化碳隔離在空氣之外,但他們可能會反對在燃煤電廠中使用它。他們擔心一個間接後果:更清潔的煤炭可能會使山頂爆破採礦更易於接受。那些知道碳排放交易計劃旨在做什麼——激勵減少排放——的人們可能仍然認為,這些計劃將使銀行比環境受益更多。

這些例子表明,為什麼在這些情況下雙向溝通如此重要。我們需要了解其他人都在想些什麼,並讓他們感覺自己是決策制定的合作伙伴。有時,這種溝通會揭示研究可以減少的誤解。或者它可能會揭示出讓更多人滿意的解決方案。一個例子是不列顛哥倫比亞省的收入中性碳稅,該稅收提供的收入可以降低其他稅收;自 2008 年以來,它還獲得了足夠廣泛的政治支援,經受住了幾次政府更迭。當然,有時,更好的雙向溝通會揭示根本性的分歧,在這些情況下,行動就成為法院、街頭和投票箱的事情。

2019 年 5 月,年輕的活動家聚集在紐約市,要求立即採取行動應對氣候變化。來源:Michael Nigro/Getty Images

不僅僅是科學

關於如何溝通和解釋事實的這些教訓很重要,因為與氣候相關的決策並不總是基於研究說什麼或顯示什麼。對於某些人來說,科學證據或經濟影響不如某些決定揭示他們信念的重要性。這些人會問,他們的選擇將如何影響其他人對他們的看法,以及他們如何看待自己。

例如,有些人放棄節能措施,但並不是因為他們反對節能。他們只是不想被視為環保怪人。另一些人節約能源更多的是一種象徵性姿態,而不是基於認為這會產生實際影響的信念。耶魯氣候連線中心的研究人員透過調查確定了所謂的“六個美國”,這些美國在態度上從震驚到不屑一顧不等。處於這兩個極端的人最有可能採取措施節約能源。震驚群體採取行動的動機正如您可能預期的那樣。而不屑一顧群體中的人可能看不到氣候變化的威脅,但也注意到他們可以透過減少能源消耗來省錢。

瞭解科學並不一定意味著同意科學。耶魯大學的研究是幾項研究之一,這些研究發現,隨著不同政治群體中的人們獲得有關某些科學相關問題的知識,這些群體之間的兩極分化程度更高。在我們的研究中,目前是密歇根大學厄爾布研究所博士後研究員的 Caitlin Drummond 和我發現了一些可能解釋這種現象的線索。一種可能的解釋是,知識更淵博的人更有可能瞭解其所屬政治團體在某個問題上的立場,並使自己與該立場保持一致。第二種可能性是,他們對爭論這些問題更有信心。第三種相關解釋是,與那些不太瞭解的人相比,他們更有可能看到並抓住表達自己的機會。

當決策最為重要時

儘管決策科學研究人員仍有許多東西需要學習,但他們關於如何處理不確定、高風險情況的總體資訊是樂觀的。當科學家溝通不暢時,通常表明他們已經屈服於人類的一種自然傾向,即誇大他人對他們的理解程度。當普通人犯錯時,通常反映出他們依賴於在其他情況下對他們有用的心理模型,但在當前情況下這些模型並不準確。當人們對做出什麼決定存在分歧時,通常是因為他們有不同的目標,而不是不同的事實。

在每種情況下,研究都指出了幫助人們更好地相互理解和自我理解的方法。溝通研究可以幫助科學家建立更清晰的資訊。決策科學可以幫助公眾成員改進他們的心理模型,以解釋新現象。透過減少溝通不暢並關注合理的異議,決策研究人員可以幫助社會減少衝突,並使我們所有人更容易處理仍然存在的衝突。