公元1000年。一支維京人隊伍乘坐一艘敞篷的六槳船,沿著格陵蘭島的西海岸向北航行,前往他們所知的世界邊緣。幾乎沒有保護免受風雨和寒冷的鹽水噴霧的侵襲,這一定是一次痛苦的旅程。溺水和體溫過低將是持續的威脅。然而,在他們歷史文獻中描述的15天航行結束時,維京人將到達現在被稱為迪斯科灣的海灘,海象在那裡爬出水面交配和休息。這些動物是容易的目標,它們的象牙在歐洲賣出了天價。艱苦的旅程得到了豐厚的回報。

數百年來,維京人,也被稱為諾爾斯人,統治著這個北極前哨基地。他們建立了兩個繁榮的殖民地,在其鼎盛時期,包括數千名成員。但隨後在15世紀初至中期,這些殖民地消失了。

對於他們衰落的經典解釋認為,定居者頑固地堅持歐洲的生活方式,為牛和羊耕種牧場,即使這並不適合格陵蘭島寒冷的氣候和多岩石的地形。然而,越來越多的考古證據表明,格陵蘭島維京人殖民地崩潰的原因遠比這複雜得多。首先,那裡的維京人實際上確實背離了歐洲傳統,以適應格陵蘭島的獨特挑戰,例如,開始捕獵海象。這些適應措施使定居點能夠在氣候變化中堅持下來,氣候變化使他們本已惡劣的環境更加難以居住。然而,最終,即使是這些新的做法也無法保護格陵蘭島維京人免受大規模政治和文化轉變的影響,這些轉變使他們邊緣化,並且可能比氣候變化構成更大的威脅。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

文物揭示了格陵蘭島維京人生活的方方面面。一枚戒指和主教墳墓中的權杖 (1) 證明了天主教會對殖民地的影響。格陵蘭島維京人與歐洲保持著文化聯絡,分享他們的時尚 (2) 和習俗。但他們也透過採取新的做法為自己開闢了一個經濟領域,例如捕獵海象,將象牙出口到歐洲,在那裡象牙被用於裝飾品,包括,也許,著名的劉易斯棋子 (3)。維京人還遇到了當地的因紐特人群體,他們似乎用木頭雕刻了新來者的肖像 (4)。圖片來源:Lennart Larsen 丹麥國家博物館 CC-BY-SA (1, 2, 4) ;© 大英博物館受託人 (3)

如果不是因為臭名昭著的紅髮埃裡克犯下的一系列謀殺案,維京人可能永遠不會在格陵蘭島定居,他的事蹟在冰島傳奇故事中被記載下來。根據傳奇故事,埃裡克和他的父親在挪威是小地主,但在他們參與一些殺戮事件後被流放到冰島。埃裡克並沒有從第一次事件中吸取教訓,幾年後,當他在與兩個不同的鄰居發生爭執時殺了幾個人,他再次被流放。但這一次沒有其他已知的土地可以讓他遷徙。因此,埃裡克對前方海域之外的土地知之甚少,就向西航行,發現了後來被稱為格陵蘭島的陸地。在他的流放結束後,在985年,他返回冰島,在那裡他和一群定居者將他們的物品裝進25艘長船,並啟程前往新大陸。只有14艘船在航行中倖存下來。

其他維京人究竟為何來到格陵蘭島定居尚不清楚。歷史學家和社會科學家長期以來認為這是一個最後的手段:冰島和法羅群島的所有良好農田都被佔用了,他們推測,維京人迫切希望找到開放空間來飼養牲畜。或者,定居者可能落入了營銷詭計。據說紅髮埃裡克將這個岩石遍佈、冰雪覆蓋的地方稱為格陵蘭島,以吸引更多的定居者。

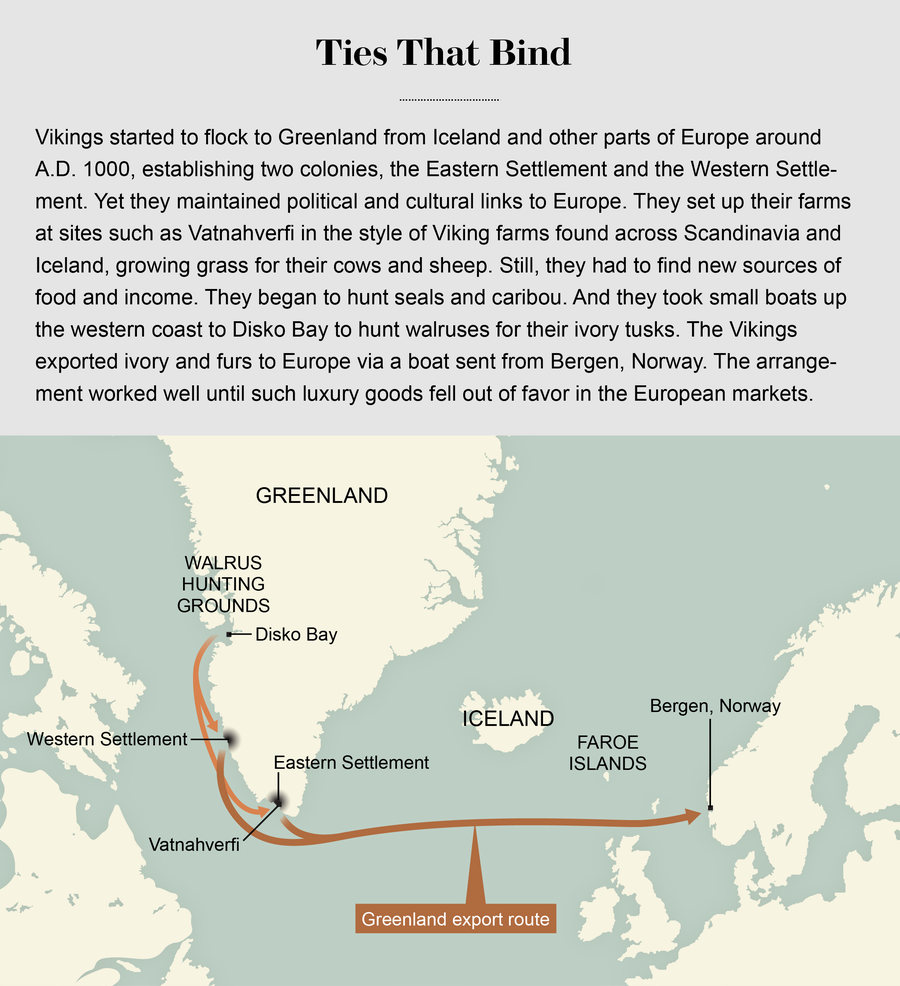

無論是絕望的驅使還是天堂的憧憬,維京人都在公元1000年左右開始了從冰島和歐洲湧入格陵蘭島的第一波移民潮。他們定居在大部分最好的農田和港口。那些後來到達的人不得不在更邊緣的地區建造他們的農場。一個社會開始形成,這些自由農民帶著他們的家人來認領任何可以種植牧草來餵養綿羊和牛的空地。農場集中在島嶼西海岸的兩個地區:所謂的西部定居點,它位於迪斯科灣的海象狩獵場以南約800公里處,以及東部定居點,它位於西部定居點以南500公里處。

在格陵蘭島最南端附近發現的瓦特納赫維菲遺址的廢墟幫助考古學家拼湊出了這些定居點樣貌的圖景。瓦特納赫維菲似乎是東部定居點中較富裕的農業區之一。那裡的土地像手指一樣伸入海洋。在那些狹窄的、佈滿石頭的海灘之外,草地覆蓋著大地,為今天的綿羊提供了良好的牧場,就像維京時代一樣。覆蓋著苔蘚的石頭堆是古代建築的遺蹟。它們的排列方式表明,這些農場的建立方式與其他斯堪的納維亞半島和冰島的農場一樣,主要農場建築位於最佳牧場的中心,周圍環繞著不太理想的牧場和較小的建築物,人們可以將畜群轉移到農田周圍不同的地方放牧時居住。由亨特學院的博士候選人康拉德·斯米亞羅夫斯基領導的挖掘團隊在瓦特納赫維菲發現了47個農莊,圍繞著8個農場組織起來。

該遺址的維京農場佔地面積很大,因此需要建造被稱為棚屋的小型建築物,這些棚屋充當畜群的臨時住所和工作空間,農民可以在那裡給奶牛擠奶、給綿羊剪毛以及加工乳製品和肉製品。在過去的12年中,斯米亞羅夫斯基的團隊在該地區發現了86個棚屋。他的發現和其他團隊的發現共同表明,瓦特納赫維菲的農業社群容納了255至533人。

同樣在亨特學院的考古學家托馬斯·麥戈文解釋說,農場確立了格陵蘭島社會的基礎等級制度,自1970年代以來,他一直在格陵蘭島和北大西洋其他地區的遺址工作。哥本哈根丹麥國家博物館的耶特·阿內堡補充說,擁有土地的精英維京人依靠留住那裡的人。因此,地主為農業家庭提供住房,並允許他們進入牧場,以換取牲畜產品利潤的一部分。阿內堡說,殖民地在這種制度下蓬勃發展,在1200年至1250年左右的鼎盛時期,居民增長到約3000人。

當氣候條件惡化時,就像定居者到達後不久那樣,格陵蘭島維京人迎難而上。在格陵蘭島,為豬和牛提供足夠的乾草以度過冬天被證明是困難的,因此農民轉而主要飼養綿羊。在放牧條件特別差的地方,他們飼養山羊——幾乎什麼都吃的動物。來自綿羊和山羊的牛奶取代了牛奶,成為他們飲食的主食。他們只飼養少量的豬和牛,主要用於富人的宴飲和消費。

由於農場的生產力不足以維持所有定居者的生存,人們不得不尋找全新的食物來源。格陵蘭人留下的垃圾堆積物表明,他們在抵達後不久就開始大規模捕獵海豹。維京人可能在峽灣的開闊水域中捕獵海豹,使用船隻和漁網將動物聚集在一起,以便用矛刺殺它們。他們也開始捕獵馴鹿和海象。開發利用這些動物將需要相當數量的勞動力進行集體狩獵,狩獵首領和其餘狩獵隊之間需要密切協調。維京人處於有利地位來採用這種新的做法,因為他們曾在農場以類似的安排工作過。農場的組織為有效管理狩獵勞動力和食物資源提供了框架。集體狩獵以及耕作方式的轉變成為對格陵蘭島環境的獨特適應。

維京人並沒有憑空創造這些策略。他們的創新似乎源於他們從冰島和斯堪的納維亞半島帶來的專門知識。生態學家將這套專門知識稱為“傳統生態知識”,即人們透過與環境接觸世代相傳而磨練出的一套行為和技術。波羅的海和冰島都 практикуют 捕獵海豹,但那些海豹與格陵蘭島主要捕獵的海豹屬於不同的物種。維京人也可能在冰島獲得了捕獵海象的經驗。在這兩種情況下,定居者都必須將他們以前已知的技術適應他們在格陵蘭島遇到的獨特情況。

當工人們試圖弄清楚如何填飽肚子時,精英地主們正在尋找擴大影響力的方法。一種方法是建造教堂併為墓地奉獻土地。農場分散在整個景觀中,因此中央聚會場所對於定居點的社會生活至關重要。斯米亞羅夫斯基說:“他們必須以某種方式成為一個社群。” 教堂成為將人們聚集在一起參加婚禮、葬禮和常規禮拜的方式。

教堂也發揮了另一個作用。1123年,天主教會任命一位名叫阿納爾德的牧師為格陵蘭島主教。它開始將格陵蘭島視為一種經濟資源。

隨著歐洲和格陵蘭島之間貿易的增加,獨立的定居者開始尋找利用這種關係的方法。他們請願挪威國王哈康四世,要求將格陵蘭島納入他的王國。格陵蘭人將向挪威繳納稅款,國王將保證一艘名為格陵蘭承運人號的船隻每年都會前往格陵蘭島購買和銷售貿易商品。這些貿易任務使格陵蘭島成為歐洲經濟和文化的一部分。阿內堡說,因此,維京人“穿著與歐洲人相同的連衣裙和相同型別的雙面[頭髮]梳子”。

圖片來源:邁克爾·紐豪斯;資料來源:愛丁堡大學羅文·傑克遜和安德魯·杜格莫爾(貿易路線)

像格陵蘭承運人號這樣的貿易船隻也可能一直在為天主教會運輸貨物和人員。1341年,挪威卑爾根主教派一名牧師前往格陵蘭島,列出那裡的教堂及其擁有的財產清單。梵蒂岡喜歡象牙裝飾品,主教可能負責保持格陵蘭島和梵蒂岡之間的供應線暢通,哥本哈根大學格陵蘭島因紐特人歷史和考古學專家米克爾·索倫森解釋說。阿內堡認為,教會更感興趣的是象牙貿易帶來的金錢,而不是象牙本身。無論如何,挪威國王控制了當時歐洲實際上唯一的象牙供應。這種關係似乎對所有人來說都非常有利可圖,持續了一個多世紀。從中世紀的斯堪的納維亞半島到愛爾蘭和德國的作坊遺址都發現了海象牙碎片,表明對它的需求遍及歐洲。

然而,劇烈的變化即將到來。對冰島西北部海底沉積岩芯的分析表明,大約在1250年左右,氣候開始進入一個被稱為小冰河期的階段。在此期間,氣溫下降,天氣系統變得不穩定。風暴變得更加頻繁和嚴重。麥戈文推測,冰島和格陵蘭島之間漫長的海上航行將變得更加危險,並可能使那些不想冒險失去船隻的尋寶者望而卻步。

儘管維京人在格陵蘭島的定居點又持續了大約200年,但許多學者認為小冰河期的開始是他們末日的開始。這些專家認為,殖民地不願或無法與時俱進,開始崩潰。

但麥戈文不相信惡劣的天氣足以摧毀這些定居點。“到1250年代來臨時,格陵蘭人已經在那裡生活了很多年,而且並非一直溫暖舒適,”他說,“所以他們經歷了一些糟糕的時期,他們知道暴風雨會來,有時人們會被淹死。”

與他們墨守成規的假設相反,維京人似乎相當有效地應對了這些挑戰。在格陵蘭島各地中世紀農場的垃圾堆中發現的骨骼表明,他們轉向更加嚴格地專注於飼養綿羊和山羊,這些動物足夠耐寒,可以在少量牧草上生存。即便如此,小地主仍然難以餵養他們的畜群。他們要麼不得不成為大地主的佃戶,要麼賣掉他們的土地,另謀生路。所以他們成了佃戶。而且它奏效了,至少在一段時間內是這樣。

但世界也在發生變化,這些變化與氣候無關。可能是這些轉變的複雜相互作用註定了格陵蘭島維京人殖民地的命運。

也許最重要的是,世界事件開始侵蝕他們海象牙的貿易。中東基督徒和穆斯林之間持續不斷的戰爭幫助格陵蘭島成為象牙貿易的主要參與者。戰爭導致地中海海盜猖獗,這阻礙了非洲和亞洲象牙向歐洲的運輸。隨著非洲象牙在歐洲變得越來越稀有和珍貴,前往格陵蘭島獲取海象牙的2800公里航程變得比前往非洲和亞洲的較短但更危險的航線更有利可圖。然而,丹麥奧胡斯大學中世紀考古學教授索倫·辛德貝克解釋說,當在中東的戰爭平息,與非洲和亞洲的貿易重新開放時,歐洲可能已將注意力從格陵蘭島轉移開。

與此同時,不斷變化的時尚可能降低了物件牙和其他奢侈品的需求。象牙從珠寶和其他裝飾品的稀有且備受追捧的材料,到大約從1200年開始失寵於精英階層。麥戈文指出,這種趨勢似乎與歐洲市場感興趣的貿易型別發生變化相吻合。貿易從黃金、毛皮和象牙等高檔商品轉向冰島生產的乾魚捆和羊毛布卷等大宗、低價值商品。“只有當人們說海象牙有價值時,它才有價值,”他說。相比之下,魚和羊毛是可以供應軍隊的食物和衣物。

Hvalsey教堂的石頭廢墟,建於維京人東部定居點的一個農莊中,據信可追溯到14世紀。圖片來源:辛迪·霍普金斯 阿拉米

這種轉變標誌著歐洲經濟運作方式的根本性變化。“格陵蘭人被困在舊經濟中,”麥戈文觀察到。“冰島人更有能力利用不斷擴大的大宗商品貿易,而他們也確實這樣做了。”

歐洲黑死病的爆發進一步挑戰了格陵蘭島的經濟。在1346年至1353年間,大約三分之一的歐洲人口死於瘟疫。挪威受災尤其嚴重,損失了約60%的人口。1369年之後,它沒有派遣任何船隻,阻止了維京人出售他們的毛皮和海象牙,而對毛皮和海象牙的需求已經下降。

新的威脅也在格陵蘭島維京人的家門口出現:來自北方的入侵者。當紅發埃裡克建立他的農場時,似乎沒有其他人住在格陵蘭島。一個被稱為古愛斯基摩人或多塞特人的人群可能確實在那裡居住,但他們會居住在迪斯科灣以北的遙遠地區,在未知的領土中,維京人對此一無所知。後來,在14世紀,一個學者稱為圖勒人的因紐特人群體開始乘坐被稱為烏米亞克的獸皮船沿著海岸向維京人的海象狩獵場進發。

圖勒人擅長捕鯨,他們的烏米亞克組織圖勒社會的方式與農場組織維京人的方式相同。索倫森解釋說,每艘烏米亞克可以容納大約15人,船主擔任領導者的角色。當他們第一次在迪斯科灣狩獵場遇到維京人時,他們可能正在進行捕鯨航行。一份14世紀的檔案,名為格陵蘭島描述表明,這次相遇並非和平的:維京人用他們典型的外交手段迎接了圖勒人,這意味著他們與他們戰鬥。

然而,儘管維京人非常兇猛,但他們可能發現自己在這場戰鬥中處於下風。大約在1350年,他們離開了西部定居點,該定居點比東部定居點更靠近迪斯科灣的狩獵場。他們為何放棄那裡的80個農場,以及更容易獲得海象,仍然存在爭議。但根據麥戈文的說法,傳奇故事中所有關於格陵蘭島因紐特人的記載都與戰鬥有關。因此,維京人撤離該地區的一個可能原因是,他們無法抵抗入侵的圖勒人。

不斷惡化的氣候、不斷變化的政治和時尚、瘟疫的蔓延以及入侵者的到來共同構成了一系列維京人以前從未見過的問題。他們發現自己處於一種超越其傳統生態知識的情況。因此,格陵蘭人面臨著關於如何繼續維持社會運轉的艱難決定。他們是會加倍努力於經過考驗和真實的策略,例如集體狩獵,這些策略使他們的祖先能夠在北極氣候中生存下來嗎?還是他們會針對他們遇到的新挑戰開發新的適應措施?根據阿內堡和麥戈文的說法,考古證據表明,格陵蘭人重新將精力集中在繼續狩獵,並做殖民地最初定居時非常有效的事情上,他們一直這樣做直到最後。

富有的地主甚至幾乎一直升級他們的教堂,直到殖民地被廢棄,這可能是問題的一部分。荷蘭瓦赫寧根大學的應用數學家馬滕·謝弗說:“如果你投資建築物,投資教堂,它會把你固定在一個地點。” 謝弗將他職業生涯的大部分時間都投入到社會崩潰原因的數學模型中。他說,當一個社會接近臨界點時,它從逆境中恢復的速度會變慢,即使是小的逆境也是如此。任何賦予該社會韌性的東西——食物、財富、技術——都會變得稀缺,從而阻礙適應。但另一個減緩復甦速度的是謝弗所說的“沉沒成本效應”——建築物和裝置,使社會能夠從環境中獲得所需的東西。就維京人而言,這不僅意味著用於捕獵海豹和海象的船隻和裝置,而且還包括他們文化中將他們與歐洲聯絡起來的部分,例如新教堂。投入到建造建築物和裝置中的努力會影響人們即使在經濟上合理的情況下也不太可能放棄它們的可能性。“他們傾向於在同一個地方停留太久,”謝弗說,“最後,他們離開了。這需要很長時間,然後他們大規模離開。” 他認為這可能就是維京人發生的事情。

殖民地是否可以做出不同的選擇,從而使他們能夠堅持下去?一些專家建議維京人應該採取更像因紐特人的生活方式。畢竟,因紐特人生活得很好,並且至今仍居住在格陵蘭島。然而,這種論點忽略了維京人最初來到那裡的原因。如果他們想透過向歐洲市場出售海象牙來發財,那麼成為自己烏米亞克船長的因紐特人願景可能對他們沒有同樣的吸引力。索倫森說:“他們處於整個歐洲系統的邊緣,因此透過貿易與歐洲保持聯絡非常重要。” “他們想在那裡成為真正的歐洲人。這在很大程度上是一個身份認同的問題。”

到15世紀中期,選擇可能已經變得嚴峻。即使是擁有最大農場和最好教堂的地主也不得不問自己,如果他們面臨餓死或戰鬥死亡的境地,為什麼不收拾農場,登上船隻並航行回歐洲呢?答案可能是他們在那裡前景可能更糟:他們將返回一個屬於新經濟體系的歐洲,這個體系中沒有海豹和海象獵人的位置。維京人可能征服了格陵蘭島,但最終,格陵蘭島冰冷海岸以外的世界力量征服了他們。