我們的命運與世界底部的冰凍沙漠息息相關。如果南極洲的冰蓋融化,海平面將急劇上升——足以淹沒從紐約到上海的世界沿海特大城市,並將數百萬人推向內陸。但是,確定這片廣闊而寒冷的大陸目前對全球變暖的世界作何反應一直是一個挑戰。在南極洲西部,情況相對明朗。環繞海岸的漂浮冰平臺正在變薄,冰川正湧向大海,融水流過地表,快速生長的苔蘚正在將曾經波光粼粼的景觀變成綠色,一塊特拉華州大小的巨大冰山於 2017 年 7 月斷裂入海。但在南極洲東部,氣溫升高導致溼度增加,從而降雪量增加,故事卻出人意料地發生了轉變。

大多數科學家都認為,與南極洲西部不同,南極洲東部正在以降雪或冰的形式增加質量,或者兩者兼而有之。但是增加了多少?這足以抵消南極洲西部加速的損失嗎?英國布里斯托大學的阿爾巴·馬丁-埃斯帕尼奧爾及其同事於 2017 年 5 月在《地球物理研究快報》上發表的一項研究表明,南極洲東部的增益非常小,以至於整個大陸的質量總體上都在減少。這只是眾多研究中的一項,這些研究與 2015 年在《冰川學雜誌》上發表的頗具爭議的發現相悖,該發現表明南極洲的質量正在增加。這項研究引發了一場令人眼花繚亂的辯論——但這場辯論最終將幫助冰川學家掌握南極洲東部正在發生的事情,並促使科學家們考慮如何在氣候變暖的世界中處理有爭議的結果。

毫無疑問,由美國宇航局戈達德太空飛行中心的冰川學家傑伊·茲瓦利領導的 2015 年研究與之前的研究,甚至與聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 的論斷背道而馳。茲瓦利的研究仍然是唯一一項明確得出南極洲正在增長的結論的研究。“就其本身而言,這並不意味著結果有問題,”布里斯托大學的冰川學家喬納森·班伯說,他是馬丁-埃斯帕尼奧爾領導的最新論文的合著者。儘管如此,班伯和許多其他人一致認為,主流共識仍然應該佔上風——在一個像氣候變化這樣高度政治化的領域,情況尤其如此。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續刊登有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

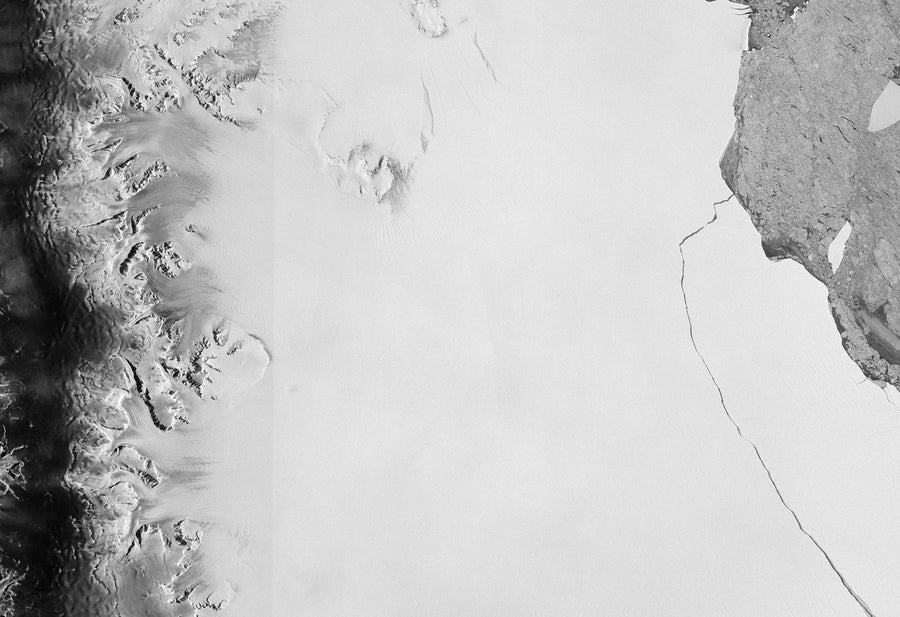

一塊比盧森堡面積兩倍還大的冰塊於 2017 年 7 月從拉森 C 冰架脫落,孕育了有記錄以來最大的冰山之一。圖片來源:ESA,包含來自 2017 年的哥白尼哨兵資料

茲瓦利的研究結果像野火一樣在許多保守派新聞媒體上傳播開來——包括福克斯新聞、布賴特巴特新聞和《每日快報》——它們稱讚這是氣候變化危險被誇大的又一個跡象。儘管氣候科學家經常看到此類新聞報道,但他們仍然擔心這些報道在當今政治氣候中可能造成的危險。這就是為什麼美國國家冰雪資料中心的高階研究科學家西奧多·斯坎博斯決定親自處理此事。當他登上飛機參加美國極地學會的會議時,他無意中聽到一位鄰座乘客聲稱南極洲的質量正在增加。“我當時想,‘好吧,就這樣了——我們必須說些什麼,因為它不是真的,’”他回憶道。

因此,斯坎博斯和他的戈達德同事克里斯托弗·舒曼撰寫了一份對茲瓦利論文的反駁。這項 2015 年的研究利用美國宇航局和歐洲航天局的衛星,測量了冰蓋高度的變化,並確定南極洲東部每年向上膨脹約 1.59 釐米(至少從 1992 年到 2001 年以及從 2003 年到 2008 年)。儘管許多人同意南極洲東部正在上升,但斯坎博斯和舒曼認為上升速度要慢得多——而這種差異源於茲瓦利的技術。他的研究中的衛星向地球發射雷射。光束反射回衛星,使科學家能夠計算地表冰的高度。但這種技術並不完美,光束需要使用平坦、不變的“參考表面”進行仔細校準。為此,大多數科學家使用冰蓋本身上廣為人知的區域。但是茲瓦利和他的團隊使用了冰裂縫之間暴露的南大洋區域,斯坎博斯擔心這些水池不像看起來那麼平靜。他認為,這樣的表面很容易形成新的冰層,甚至是霜花——從海中向上生長的罕見(且華麗)的冰晶。這將使參考表面移動,這種效應可能會干擾資料。

即使其他科學家可以接受茲瓦利對冰蓋膨脹的測量結果,他們也會很快遇到許多人認為是他研究中的第二個障礙。要將高度(以及體積)的變化轉化為質量的變化,科學家必須假設一定的密度。問題是:究竟是什麼在上升?是雪還是冰?茲瓦利認為是冰,並辯稱,在大約 10,000 年前的最後一個冰河時代末期,降雪量翻了一番。這意味著它已經壓實成固體冰數千年,並且今天仍在繼續這樣做。然而,大多數其他科學家不同意這種情況現在仍在發生,並認為冰蓋高度的任何增加都僅僅來自增加的降雪。在這種情況下,雪的密度將是使用的正確數字。差異至關重要:南極洲東部所有地區積雪增加一釐米相當於 350 億公噸,但冰層增加一釐米相當於 920 億公噸。茲瓦利的研究使用後者(加上冰蓋高度的巨大增加)發現,南極洲東部每年增加約 1470 億公噸。

但其他研究不同意。以馬丁-埃斯帕尼奧爾、班伯及其同事發表的最新研究為例,該研究採用了一種不同的方法,不需要數值密度模型。相反,該團隊使用了來自一顆名為重力恢復與氣候實驗 (GRACE) 的衛星的資料,該衛星測量地球重力場的變化,這些變化是由質量變化引起的。他們發現,南極洲東部的增益約為茲瓦利 2015 年研究中提出的增益的三分之一。從 2003 年到 2013 年,他們測量到每年上升約五毫米,他們認為這相當於每年 570 億公噸的新鮮降雪。由於這種增益低於南極洲西部發生的損失,他們得出結論,整個大陸對海平面上升做出了淨貢獻。“這是我們絕對需要了解地球如何運作以及如何變化的綜合研究,”哥倫比亞大學拉蒙特-多爾蒂地球觀測站的極地科學家羅賓·貝爾說。

南極洲麥克默多海峽的海冰裂開,露出海洋生物可以穿行的長通道。圖片來源:諾伯特·吳 Getty Images

然而,茲瓦利仍然對他的數字充滿信心。“這絕對是一個有爭議的問題——不僅僅是禮貌的談話,”斯坎博斯說,他仍然擔心像這樣的爭論在一個許多科學領域越來越容易受到政治兩極分化的時代會造成危害。要看到令人擔憂的原因,只需看看 1998 年發表的臭名昭著的——現在已被撤回的——論文,該論文表明兒童接種麻疹、腮腺炎和風疹聯合疫苗會增加患自閉症的機率。儘管該論文已被撤回,但它助長了全球對疫苗的恐懼,並且至今仍被引用。同樣,茲瓦利 2015 年的研究——儘管在科學上是合理的——也是保守派新聞媒體為了推進其否認主義立場而精心挑選出來的異類。2017 年夏天,“監獄星球”(極右翼電臺主持人亞歷克斯·瓊斯的網站之一)將其作為證據,證明唐納德·特朗普總統退出應對氣候變化的《巴黎協定》是正確的決定。因此,斯坎博斯認為茲瓦利的論文“對科學界造成了真正的損害”。

也許隧道盡頭的光亮是,這場辯論引發了關於如何處理此類有爭議的研究的對話。“總的來說,科學家的主要責任是展示他們認為最可靠和最準確的科學,”班伯說。“媒體如何解讀這一點通常是超出[科學家]控制範圍的……話雖如此,我認為我們也有責任確保我們以清晰和明確的方式傳達資訊。”茲瓦利指出,他在 2015 年對此保持警惕。“當我們的論文發表時,我非常小心地強調,這絕不與 IPCC 報告的調查結果或氣候變化是一個我們需要採取行動的嚴重問題的結論相矛盾,”他說。他指的是該小組 2013 年的報告,該報告不僅指出南極洲正在失去質量,而且這一過程正在加速。茲瓦利知道南極洲將在全球變暖的世界中導致海平面上升,但只是不同意這種影響已經開始顯現。因此,他不太樂意看到保守派媒體對他的研究大做文章。

儘管如此,許多人認為有爭議的結果是科學研究中的自然過程。如果你將聚光燈照向科學的幾乎任何角落,你肯定會發現分歧。“自從阿基米德、艾薩克·牛頓、[約翰內斯]·開普勒以來,科學就是這樣發展的,”英國利茲大學的極地科學家安德魯·謝潑德說。“每個人都有不同的意見,如果他們沒有——如果每個人都相信以前的觀點——我們就不會前進。”

最終,許多人同意茲瓦利的研究——儘管是一個異類——推動了科學進步。它在科學界引發了反響,從反駁到新論文,這將可能幫助全球的冰川學家最終確定南極洲東部正在發生的事情。例如,謝潑德目前正在進行一項審查,該審查將協調來自許多測量冰質量平衡的技術的大約 50 項發現,並有望確定一個準確的平均值。也就是說,這可能是一個沒有意義的問題。茲瓦利的研究團隊聲稱,如果南極洲西部的質量損失繼續增加,那麼只需幾十年,它們就會超過東部的增益。此外,該團隊還有額外的、未公佈的資料表明,南極洲西部的質量損失不僅增加了,而且至少從 2009 年到 2012 年增加了兩倍。早期資料顯示,2016 年可能是南極洲西部損失變得如此之大以至於與南極洲東部增益相等的臨界點。這意味著茲瓦利的研究結果可能已經與其他人就關鍵點達成一致:這片寒冷的土地——一片掌握著人類大部分命運的土地——正在融化。