隨著世界加速邁向未來,屆時的氣溫將高於科學家所說的會導致最嚴重氣候破壞的閾值,人類需要採取一切可能的行動——集體行動和個人行動——來儘可能快地減少導致地球變暖的排放。政府和企業需要承擔大部分工作,但普通民眾也需要在日常生活中做出改變。一個關鍵問題是如何最好地促使人們採取更利於氣候的行為,例如乘坐公共汽車而不是開車,或減少家庭能源消耗。

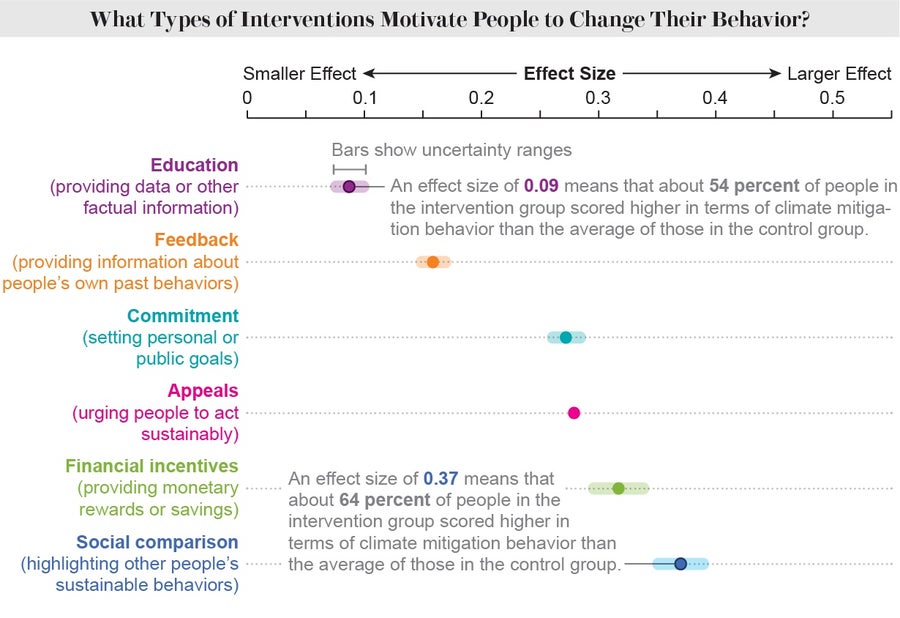

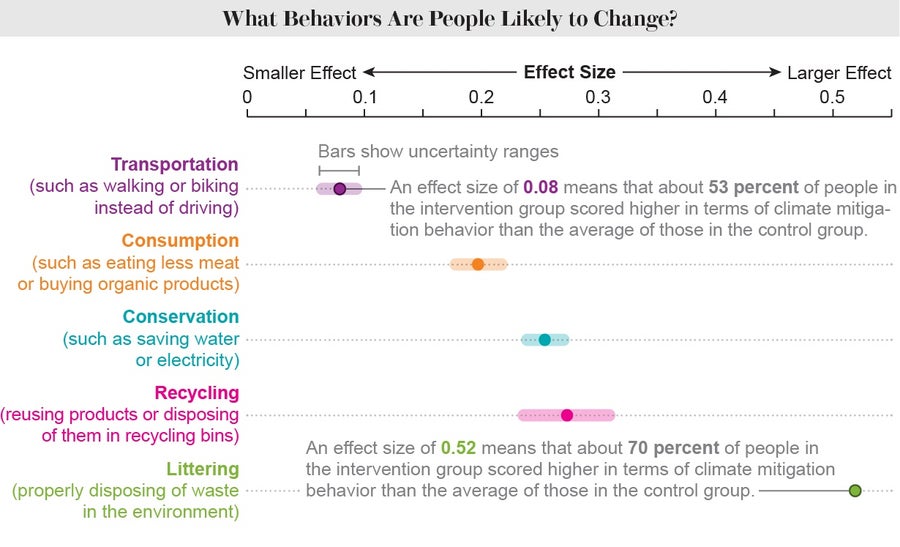

發表在《美國國家科學院院刊》上的新研究彙集了 430 項個體研究的結果,這些研究考察了與環境相關的行為,例如回收利用或選擇交通方式,並研究了透過多種干預措施(包括經濟激勵和教育宣傳)來改變這些行為。作者分析了六種不同型別的干預措施在影響現實世界行為方面的效果比較,以及五種行為在易於改變程度方面的比較。

如下面的圖表所示,經濟激勵和社會壓力在改變行為方面比教育或反饋(例如,個人用電量報告)更有效。結果強化了環境心理學家在孤立地看待這些干預措施時發現的結論。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠持續下去。

來源:Amanda Montañez;來源:“氣候變化減緩行為的實地干預:二階薈萃分析”,作者:Magnus Bergquist 等人,《美國國家科學院院刊》,第 120 卷,第 13 期,文章編號:e2214851120。線上釋出於 2023 年 3 月 21 日

儘管教育對於讓公眾首先意識到問題可能是必要的,但研究合著者、瑞典哥德堡大學的心理學家馬格努斯·伯格奎斯特表示,“我們一次又一次地發現,它在實際改變行為方面效果不佳”。他解釋說,這類似於我們知道應該多鍛鍊或少喝酒,但這並不意味著我們會這樣做。“僅僅知道什麼是正確的、健康的或環保的,並不是真正改變行為的充分模型,”伯格奎斯特說。

另一方面,新的研究發現社會壓力對行為改變的影響最強。這種壓力可以採取被動形式,例如看到更多的鄰居在家中安裝太陽能電池板或購買電動汽車,或者更主動的形式,例如家庭能源報告,將我們的能源使用量與鄰居的進行比較。

“人們會根據他人的行為來判斷自己的行為。存在一種強烈的順應社會規範的趨勢,”氣候傳播組織(一個非營利性科學和外展專案)主任蘇珊·喬伊·哈索爾說。例如,“那些認識因氣候變化而停止飛行的人更有可能減少自己的飛行——如果停止飛行的是一位知名人士,這種效果會增強,”哈索爾補充說,她沒有參與這項新研究。“這種社會傳染是為什麼談論你採取的氣候行動如此重要的原因。”

來源:Amanda Montañez;來源:“氣候變化減緩行為的實地干預:二階薈萃分析”,作者:Magnus Bergquist 等人,《美國國家科學院院刊》,第 120 卷,第 13 期,文章編號:e2214851120。線上釋出於 2023 年 3 月 21 日

該研究還發現,如上圖所示,某些行為比其他行為更容易改變。最有可能改變的行為是亂扔垃圾。交通運輸是最不容易改變的。但是,即使使用更利於氣候的交通工具的人的比例略有上升,也可以比回收利用等行為的更大轉變更能減少排放,而回收利用對排放的影響較小。“與離開房間時關燈相比,讓人們騎腳踏車或乘坐公共汽車而不是開車更難,”研究合著者、耶魯大學氣候變化傳播專案實驗研究主任、心理學家馬修·戈德堡說。“但即使它更難推動,它的影響也確實很大。”

伯格奎斯特和戈德堡表示,他們希望看到更多關於各種干預措施在改變特定行為方面的比較研究——例如,在說服人們改用電動汽車方面,社會壓力與經濟激勵相比如何。他們的研究和未來的研究可以幫助政策制定者決定如何最好地引導人們養成更利於氣候的習慣。研究人員表示,不同的干預措施可以結合起來,以潛在地更進一步推動行為改變,特別是因為它們可以激勵不同的群體。“實現我們目標有很多途徑,”戈德堡說。“我們需要利用所有這些不同的途徑,因為我們接觸到不同的人。”