地球上的大多數人輕率地認為,而且很大程度上沒有任何有效的科學依據,人類是特殊的生物,與其他動物截然不同。 奇怪的是,最有資格評估這一說法的科學家們,常常顯得不願承認智人的獨特性,或許是出於擔心會強化宗教教義中提出的人類例外論的觀點。 然而,從生態學到認知心理學等領域積累的大量科學資料證實,人類確實是一個非凡的物種。

人類人口的密度遠遠超過了我們體型動物的典型水平。 我們生活在極其廣闊的地理範圍內,並控制著前所未有的能量和物質流動:我們對全球的影響是毋庸置疑的。 當考慮到我們的智力、溝通能力、知識獲取和分享能力,以及我們創造的宏偉藝術品、建築和音樂時,人類確實顯得與眾不同。 我們的文化似乎將我們與自然界的其他部分割槽分開來,然而這種文化也必然是進化的產物。

為我們物種認知能力及其在文化中的表達的進化提供令人滿意的科學解釋的挑戰,我稱之為“達爾文未完成的交響曲”。 這是因為查爾斯·達爾文在大約 150 年前就開始了對這些主題的調查,但他自己也承認,他對我們如何進化出這些特質的理解用他自己的話說“不完善”和“零碎”。 幸運的是,其他科學家已經接過了接力棒,而且我們這些在該領域進行研究的人越來越感覺到,我們正在接近答案。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

新興的共識是,人類的成就是源於從他人那裡獲取知識和技能的能力。 然後,個人在很長一段時間內,在彙集的知識庫的基礎上進行迭代構建。 這種共同的經驗積累使我們能夠創造出越來越有效和多樣化的生活挑戰解決方案。 不是我們的大腦、智力或語言賦予了我們文化,而是我們的文化賦予了我們大腦、智力和語言。 對於我們這個物種,或許還有少數其他物種,文化改變了進化過程。

“文化”一詞暗示著時尚或高階美食,但歸結為科學本質,文化包括社群成員共享的、依賴於社會傳播資訊的行為模式。 無論是汽車設計、流行音樂風格、科學理論還是小規模社會的生活方式,所有這些都是透過無休止的創新迴圈而演變的,這些創新在最初的知識基線之上增加了漸進的改進。 永恆的、無情的複製和創新——這就是我們物種成功的秘訣。

動物才能

將人類與其他動物進行比較,使科學家能夠確定我們在哪些方面表現出色,我們與其他物種共享的品質,以及特定特徵的進化時間。 那麼,瞭解人類如何變得如此與眾不同的第一步,就是採取這種比較的視角,調查其他生物的社會學習和創新,這種探索最終會發現使我們獨一無二的細微但至關重要的差異。

許多動物會複製其他個體的行為,並透過這種方式瞭解飲食、覓食技巧、躲避捕食者或叫聲和歌曲。 非洲各地不同黑猩猩種群獨特的工具使用傳統就是一個著名的例子。 在每個社群中,幼年黑猩猩透過模仿更有經驗的個體來學習當地的行為——無論是用石頭錘子敲開堅果,還是用棍子釣螞蟻。 但社會學習並不侷限於靈長類動物、大腦較大的動物,甚至脊椎動物。 數千項實驗研究表明,數百種哺乳動物、鳥類、魚類和昆蟲都存在行為複製。 實驗甚至表明,雌性果蠅幼體會選擇年長雌性選擇過的雄性作為配偶。

追隨他人的腳步——社會學習——一直是智人自作為一個獨立物種存在以來成功的關鍵。 這裡,奈米比亞的桑族成員單行行走在沙丘上。 圖片來源:Kerstin Geier Getty Images

各種各樣的行為都是透過社會學習獲得的。 海豚擁有使用海綿沖洗掉躲藏在海底的魚類覓食的傳統。 虎鯨有獵殺海豹的傳統,包括透過齊心協力衝向海豹並製造巨浪,將海豹從浮冰上擊落的做法。 甚至雞也會透過社會學習從其他雞那裡獲得同類相食的傾向。 透過動物種群傳播的大部分知識都與食物有關——吃什麼以及在哪裡找到食物——但也存在一些非凡的社會習俗。 哥斯大黎加的一個捲尾猴群形成了一種奇怪的習慣,即將手指插入其他猴子的眼窩或鼻孔,或將手插入它們的嘴裡,以這種方式坐在一起很長時間並輕輕搖晃——人們認為這些習俗是為了測試社會關係的強度。

動物也會“創新”。 當被提示說出一個創新時,我們可能會想到亞歷山大·弗萊明發明青黴素,或者蒂姆·伯納斯-李構建全球資訊網。 動物的同等創新也同樣令人著迷。 我最喜歡的一個例子是關於一隻名叫邁克的年輕黑猩猩,靈長類動物學家珍·古道爾觀察到他設計了一種嘈雜的統治展示,其中包括將兩個空的煤油罐撞擊在一起。 這種展示徹底嚇倒了邁克的競爭對手,並使他在創紀錄的時間內迅速提升了社會地位,成為阿爾法雄性。 還有日本禿鼻鴉發明了用汽車碾壓堅果的方法。 核桃殼太硬,烏鴉無法用喙敲開,但它們仍然透過將堅果放在路上讓汽車碾壓,然後在紅燈亮起時返回取回食物來食用這些堅果。 一群椋鳥——眾所周知,它們喜歡用閃閃發光的物體作為巢穴裝飾——開始洗劫弗吉尼亞州弗雷德里克斯堡一家洗車店的投幣機,並帶走了字面意義上的數百美元的 25 美分硬幣。 [有關動物如何適應城市環境的更多例子,請參見“城市正在迫使新時代的快速進化。”]

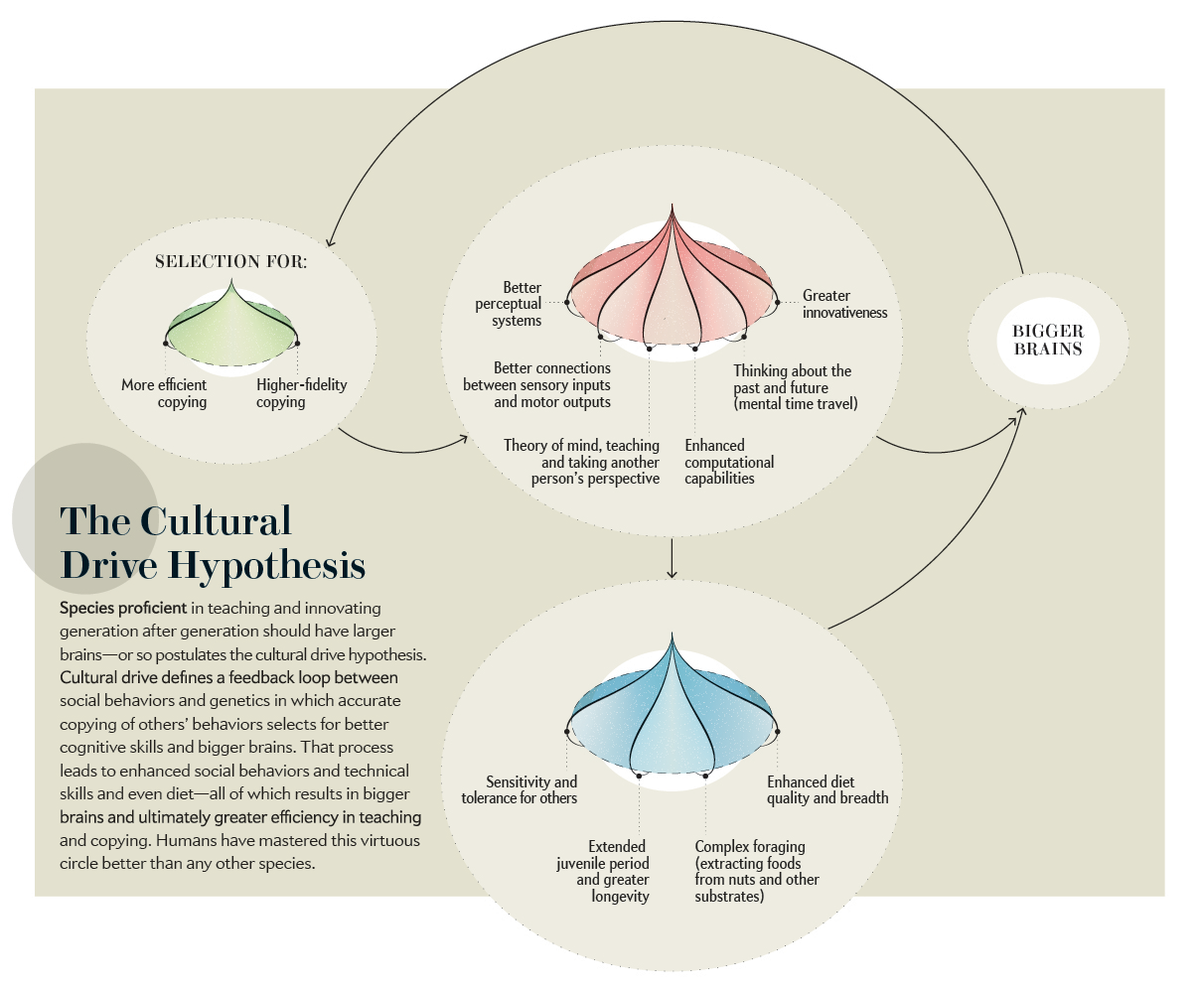

這些故事不僅僅是迷人的自然歷史片段。 比較分析揭示了動物社會學習和創新中有趣的模式。 這些發現中最重要的是,創新物種以及最依賴複製的動物,都擁有異常大的大腦(無論是絕對意義上還是相對於身體大小而言)。 創新率與大腦尺寸之間的相關性最初是在鳥類中觀察到的,但這項研究後來在靈長類動物中得到了重複。 這些發現支援了加州大學伯克利分校生物化學家艾倫·C·威爾遜在 20 世紀 80 年代首次提出的文化驅動假說。

威爾遜認為,解決問題的能力或複製他人創新的能力,將使個體在生存競爭中獲得優勢。 假設這些能力在神經生物學中具有一定的基礎,那麼它們將產生自然選擇,有利於越來越大的大腦——這是一個失控的過程,最終形成了巨大的器官,協調著人類無限的創造力和包羅永珍的文化。

最初,科學家對威爾遜的論點持懷疑態度。 如果果蠅用它們微小的大腦也能完美地複製,那麼為什麼選擇越來越多的複製會產生靈長類動物身上看到的那種比例巨大的大腦呢? 這個難題持續了多年,直到一個答案從一個意想不到的來源出現。

模仿者

社會學習策略錦標賽是我和我的同事組織的一項競賽,旨在找出在複雜、不斷變化的環境中學習的最佳方法。 我們設想了一個假設的世界,在這個世界中,個體——或者稱為代理——可以執行大量可能的行為,每個行為都有其自身的特徵回報,並且隨著時間的推移而變化。 挑戰在於找出哪些行動會帶來最佳回報,並跟蹤這些回報如何變化。 個體可以學習新的行為,也可以執行以前學習過的行為,學習可以透過試錯法或透過模仿他人來發生。 我們沒有試圖自己解決這個難題,而是描述了這個問題並指定了一組規則,邀請任何感興趣的人嘗試解決它。 所有參賽作品——以指定代理應如何行為的軟體程式碼形式提交——在計算機模擬中相互競爭,最佳表現者贏得了 10,000 歐元的獎金。 結果非常有啟發意義。 我們發現參賽作品的表現與代理需要進行社會學習的程度之間存在很強的正相關關係。 獲獎作品並不要求代理經常學習,但當他們學習時,幾乎總是透過複製,而複製總是準確而有效地執行。

錦標賽教會了我們如何解釋在靈長類動物中觀察到的社會學習與大腦尺寸之間的正相關關係。 結果表明,自然選擇並不青睞越來越多社會學習,而是青睞越來越好的社會學習的趨勢。 動物不需要大腦袋來複制,但它們確實需要大腦袋才能複製得好。

這種洞察力激發了對文化驅動假說經驗基礎的研究。 它導致了這樣一種預期,即自然選擇應該有利於靈長類動物大腦中的解剖結構或功能能力,從而促進準確、有效的複製。 例如,如果更好的視覺感知允許在更遠的距離上覆制或模仿精細運動動作,則可能包括更好的視覺感知。 此外,選擇應該促進大腦中感知結構和運動結構之間更大的連線,幫助個體將看到他人執行技能轉化為透過以相應的方式移動身體來產生匹配的表演。

圖片來源: Federica Fragapane

同樣的文化驅動假說也預測,對改進社會學習的選擇應該會影響社會行為和生活史的其他方面,包括生活在社會群體中和使用工具。 理由是,群體越大,與他人相處的時間越多,有效社會學習的機會就越多。 透過複製,猴子和猿類獲得了各種各樣的覓食技能,從挖掘樹皮下的幼蟲等提取式覓食方法,到使用棍子釣白蟻等複雜的工具使用技術。 如果社會學習是靈長類動物能夠掌握難以學習但生產力高的食物獲取方法的原因,那麼任何擅長社會學習的物種都應該表現出更高的提取式覓食和工具使用水平。 如果這能為學習新技能並將其傳遞給後代提供更多時間,它們應該擁有更豐富的飲食和更長的壽命。 總之,文化驅動預測,社會學習率不僅與大腦尺寸相關,而且還與一系列與認知表現相關的指標相關。

嚴格的比較分析證實了這些預測。 那些在社會學習和創新方面表現出色的靈長類動物,正是那些飲食最多樣化、使用工具和提取式覓食以及表現出最複雜社會行為的物種。 事實上,統計分析表明,這些能力的變化步調如此緊密,以至於可以將靈長類動物沿單一的通用認知表現維度排列,我們稱之為靈長類動物智力(大致類似於人類的智商)。

黑猩猩和猩猩在所有這些績效指標中都表現出色,並且具有很高的靈長類動物智力,而一些夜行性原猴在大多數指標中表現不佳,並且指標較低。 靈長類動物智力與大腦尺寸指標以及實驗室學習和認知測試中的表現之間的強相關性,證實了將該指標用作智力衡量標準的合理性。 這種解釋也符合神經科學分析,神經科學分析表明,通過了解整體大腦尺寸,可以準確預測個體大腦組成部分的大小。 與靈長類動物大腦袋的進化相關的是更大、連線更好的區域——新皮層和小腦——這些區域允許對動作進行執行控制,並增加皮層投射到肢體運動神經元,從而促進受控和精確的運動。 這有助於我們理解為什麼大腦袋動物表現出複雜的認知和工具使用。 [有關靈長類動物大腦的更多資訊,請參閱“我們的接線方式是否不同?”]

在靈長類動物家譜上繪製智力指標,揭示了更高智力的進化發生在四個不同的靈長類動物群體中:捲尾猴、獼猴、狒狒和大型猿類——正是那些以其社會學習和傳統而聞名的物種。 如果文化過程真的在驅動大腦和認知的進化,那麼這個發現正是預期的模式。 使用更好的資料和尖端的統計方法進行的進一步分析,以及基於大腦代謝成本估計值對大腦和身體尺寸進行定量預測的模型,都加強了這些結論。

文化驅動不是靈長類動物大腦進化的唯一原因:飲食和社會性也很重要,因為以水果為食的靈長類動物和生活在大型複雜群體中的靈長類動物擁有更大的大腦。 然而,我們很難逃脫這樣的結論,即某些靈長類動物的高智力和更長的壽命是共同進化的,因為它們的文化能力使它們能夠利用高質量但難以獲取的食物資源,而從中獲得的營養物質“支付”了大腦的生長。 大腦是能量消耗巨大的器官,而社會學習對於動物收集必要資源以有效生長和維持大腦至關重要。

沒有黑猩猩手機

那麼,為什麼其他靈長類動物沒有像我們這樣複雜的文化呢? 為什麼黑猩猩沒有對基因組進行測序或建造太空火箭? 數學理論已經提供了一些答案。 秘訣在於資訊從一個物種成員到另一個物種成員的傳輸保真度,即學習到的資訊在發射器和接收器之間傳遞的準確性。 物種文化曲目的規模以及文化特徵在種群中持續存在的時間,都隨著傳輸保真度呈指數增長。 超過某個閾值,文化開始在複雜性和多樣性方面逐步提升。 沒有準確的傳輸,累積文化是不可能的。 但是,一旦超過給定的閾值,即使適量的新穎發明和改進也會迅速導致大規模的文化變革。 人類是唯一超過這個閾值的現存物種。

我們的祖先透過教學實現了高保真傳輸——這種行為的功能是促進學生的學習。 雖然複製在自然界中很普遍,但教學卻很少見,然而,一旦認識到這種做法的許多微妙形式,教學在人類社會中是普遍存在的。 數學分析揭示了教學進化必須滿足的苛刻條件,但它們表明累積文化放寬了這些條件。 該模型暗示,教學和累積文化在我們的祖先中共同進化,在地球生命史上首次創造了一個物種,其成員向他們的親屬傳授了廣泛的技能,或許透過有目標的“刻意”練習得到了鞏固[參見“我們頭腦內部。”]

黑猩猩和人類都是工具製造者。 黑猩猩使用棍子捕獵白蟻作為食物,並將這種技術傳授給它們的親屬。 與黑猩猩不同,人類以高度精確的方式將文化知識傳遞給後代,這使得製造複雜技術成為可能。 圖片來源:Steve Bloom Alamy(黑猩猩);Chris Gunn NASA(望遠鏡鏡片)

原始人類(人類及其已滅絕的近親)對文化知識的傳授包括覓食、食物加工、學習到的叫聲、工具製造等等,併為語言的首次出現提供了背景。 為什麼只有我們的祖先進化出了語言是尚未解決的重大問題之一。 一種可能性是,語言的發展是為了降低成本、提高準確性和擴大教學領域。 人類語言可能是獨一無二的,至少在現存物種中是這樣,因為只有人類構建了一個足夠多樣化和動態的文化世界,需要談論它。 這種解釋的優勢在於,它解釋了語言的許多特徵特性,包括它的獨特性、它的概括能力以及它被學習的原因 [參見“穿越時間交談。”]

語言最初只是一些共享的符號。 但一旦開始,原始語言的使用就對原始人類大腦施加了選擇壓力,使其具備語言學習技能,並對語言本身施加了選擇壓力,使其有利於易於學習的結構。 我們的祖先的文化活動對他們的身體和思想施加了選擇壓力——這個過程被稱為基因文化共同進化——現在得到了充分的支援。 理論、人類學和基因組分析都表明,社會傳播的知識,包括工具的製造和使用中所表達的知識,如何產生了自然選擇,從而改變了人類的解剖結構和認知。 這種進化反饋塑造了現代人類思維的出現,產生了一種進化的心理,這種心理激發了教學、說話、模仿、效仿以及分享他人目標和意圖的動機。 它還產生了增強的學習和計算能力。 這些能力隨著累積文化而進化,因為它們提高了資訊傳輸的保真度。

教學和語言是我們譜系的進化遊戲規則改變者。 由於我們獨特的、強大的社會學習和教學能力,人類社會中出現了大規模的合作,正如理論和實驗資料所證明的那樣。 文化將人類種群帶入了新的進化道路,既創造了促進其他動物中看到的既定合作機制(例如幫助那些互惠互利的人)的條件,又產生了其他地方看不到的新型合作機制。 文化群體選擇——幫助群體與其他群體合作和競爭的做法(組建軍隊或建造灌溉系統)——隨著它們證明了自己的價值而傳播開來 [參見“人類道德的起源。”]

文化為我們的祖先提供了食物獲取和生存技巧,隨著每項新發明的出現,特定種群能夠更有效地利用其環境。 這種現象不僅推動了大腦的擴張,也推動了人口的增長。 在我們馴化動植物之後,人類數量和社會複雜性都增加了。 農業使社會擺脫了狩獵採集者的遊牧生活方式對人口規模和創造新技術的傾向的限制。 在沒有這種限制的情況下,農業社會蓬勃發展,既因為它們透過允許提高特定區域的食物生產承載能力而超過了狩獵採集者社群,又因為農業引發了一系列相關的創新,這些創新極大地改變了人類社會。 在農業產量不斷增長所支援的更大社會中,有益的創新更有可能傳播和保留。 農業引發了一場革命,不僅引發了相關技術的發明——犁或灌溉技術等等——還催生了完全出乎意料的舉措,例如車輪、城邦和宗教。

人類認知進化的新興圖景表明,我們很大程度上是我們自己創造的生物。 人類獨特的特徵——我們的智力、創造力、語言以及我們的生態和人口成功——要麼是對我們祖先自身文化活動的進化適應,要麼是這些適應的直接後果。 對於我們物種的進化而言,文化遺傳似乎與基因遺傳同樣重要。

我們傾向於將透過自然選擇進行的進化視為一個過程,在這個過程中,外部環境的變化,例如捕食者、氣候或疾病,會引發生物體特徵的進化改進。 然而,人類的思維並沒有以這種直接的方式進化。 相反,我們的精神能力是透過一個複雜的、互惠的過程產生的,在這個過程中,我們的祖先不斷地構建生態位(他們的物理和社會環境的各個方面),這些生態位反過來又對他們的身體和思想施加選擇壓力,形成無休止的迴圈。 科學家現在可以理解人類與其他靈長類動物的分化,反映了原始人類譜系中廣泛的反饋機制的運作。 類似於自我維持的化學反應,一個失控的過程隨之而來,推動人類的認知和文化向前發展。 人類在生命進化樹中的地位是毋庸置疑的。 但我們思考、學習、溝通和控制環境的能力使人類真正不同於所有其他動物。

外星人的拜訪

想象一下,一個外星智慧生物正在研究地球的生物圈。 在所有物種中,它會認為哪個物種與其他物種不同? 答案是人類。 以下是一些原因

人口規模。 我們的數量與脊椎動物種群的全球模式不符。 人類的數量比我們體型的哺乳動物預期的數量多幾個數量級。

生態範圍。 我們物種的分佈範圍非常廣泛。 人類幾乎殖民了地球上的每個陸地區域。

環境調節。 人類以前所未有的規模控制著巨大而多樣的能量和物質流動。

全球影響。 人類活動威脅並正在驅動空前的物種數量走向滅絕,同時在整個生物圈中引發強烈的進化變化。

認知、溝通和智力。 實驗表明,人類在各種學習和認知測試中都表現出優越的效能。 人類語言具有無限的靈活性,這與其他動物的交流不同。

知識獲取和共享。 人類以前所未有的規模獲取、共享和儲存資訊,並從一代又一代人積累的文化知識中不斷發展。

技術。 人類發明和大規模生產的複雜性和多樣性遠超其他動物的人工製品。

外星人很可能會被大象的鼻子迷住,並對長頸鹿的脖子印象深刻,但他們會特別挑選出人類。——K.L.