去年 12 月,從事聚變研究的物理學家聲稱取得了一項突破。加利福尼亞州國家點火裝置 (NIF) 的一個團隊宣佈,他們從受控核聚變反應中提取的能量超過了觸發該反應所用的能量。這是全球首例,也是物理學上的一個重大進步,但這距離將聚變技術實際應用於能源還很遙遠。這項備受矚目的公告引發了人們對聚變研究的熟悉反應模式:技術推動者的讚揚和懷疑論者的否定,後者抱怨科學家不斷承諾聚變將在 20 年後實現(或者 30 年或 50 年,隨便你選)。

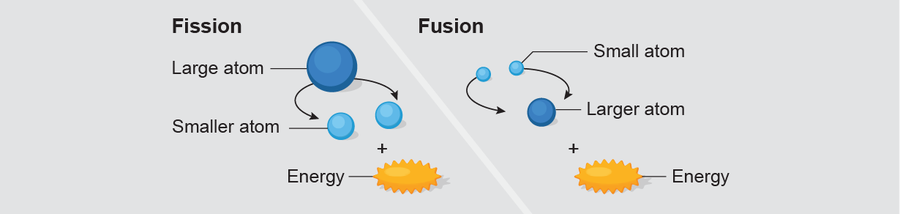

這些熱烈的反應反映了聚變技術的高風險。世界越來越迫切地需要一種豐富的清潔能源,以緩解燃燒化石燃料造成的氣候危機。核聚變——輕原子核的融合——有可能產生近零碳排放的能源,而不會產生當今核裂變反應堆相關的危險放射性廢物,後者分裂放射性元素非常重的原子核。自 20 世紀 50 年代以來,物理學家一直在研究聚變能,但將其轉化為實用的能源一直令人沮喪地難以實現。它是否會成為我們能源需求巨大的地球的重要能源來源?如果是,它能否及時到來以拯救地球免於崩潰?

後一個問題是該領域中為數不多的有明確答案的問題之一。大多數專家都認為,我們不太可能在 2050 年左右之前能夠從核聚變中產生大規模能源(謹慎的人可能會再加十年)。鑑於本世紀全球氣溫上升可能主要取決於我們在那之前對碳排放所做(或未能做)的事情,聚變不可能成為救星。(《天文臺》專欄作家內奧米·奧雷斯克斯也在此處提出了這一點。)“我確實認為,與 10 年前相比,聚變現在看起來更有可能成為未來的能源,”勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的專案負責人奧馬爾·颶風說,NIF 就設在該實驗室。“但它在未來 10 到 20 年內不可行,所以我們需要其他解決方案。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

因此,到本世紀中葉實現脫碳將取決於其他技術:太陽能和風能等可再生能源;核裂變;以及可能的碳捕獲技術。然而,當我們展望更遠的未來時,我們有充分的理由認為聚變將成為本世紀後半葉能源經濟的關鍵組成部分,屆時更多發展中國家將開始需要西方規模的能源預算。而且,解決氣候變化問題並非一蹴而就的事情。如果我們能夠順利度過未來幾十年的瓶頸期,而不會對氣候造成過於 радикально 的改變,那麼未來的道路可能會更加平坦。

持久戰

核聚變幾乎在裂變被發現後不久就被認為是潛在的能源來源。在 1945 年末的曼哈頓計劃情況彙報會議上,義大利物理學家恩里科·費米(Enrico Fermi)設想了用於發電的聚變反應堆,他領導了二戰期間在芝加哥建造第一座裂變反應堆的專案。幾年後,科學家們弄清楚瞭如何釋放聚變能,但僅限於不受控制的末日般的氫彈爆炸。一些科學家預測,一旦我們學會如何以受控和持續的方式進行該過程,電力將變得“便宜到無需計量”。

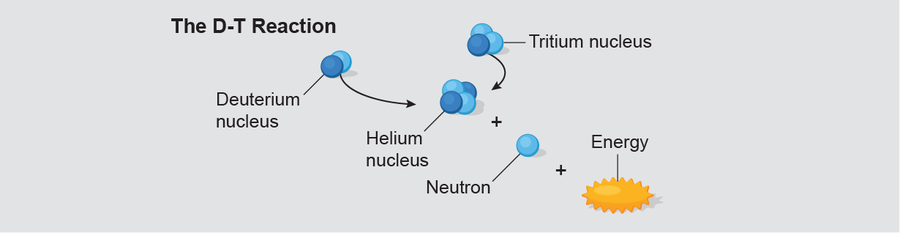

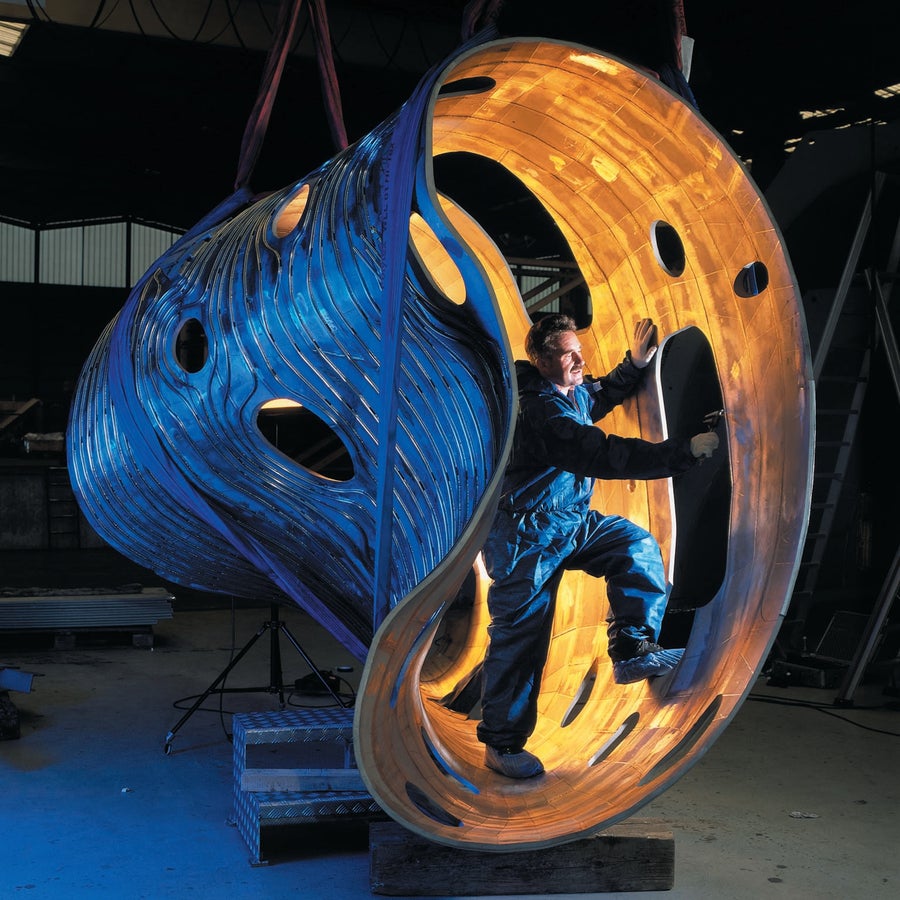

圖片來源:馬克·貝蘭

但事實證明,挑戰比預期的要大得多。“這非常困難,”颶風說。“我們基本上是在地球上製造恆星。”兩個氫原子聚變成氦是太陽和其他恆星獲得能量的主要過程。當這種輕原子核結合時,它們會釋放出巨大的能量。但由於這些原子核帶有正電荷,它們會相互排斥,因此需要巨大的壓力和溫度才能克服靜電勢壘並使它們融合。如果科學家能夠控制聚變燃料——氘和氚的等離子體混合物,這兩種都是氫的重同位素——反應中釋放的能量就可以使其自我維持。但是,如何將溫度約為 1 億開爾文(比太陽中心熱數倍)的等離子體裝入瓶子中呢?

圖片來源:馬克·貝蘭

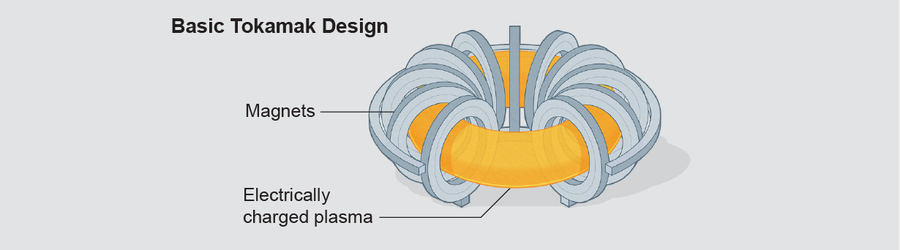

沒有已知的材料可以承受如此極端的條件;它們會在瞬間熔化即使是鎢等極耐熱金屬。長期以來,反應堆設計中首選的答案是磁約束:將帶電等離子體保持在由強磁場形成的“磁瓶”中,使其永遠不會接觸聚變室壁。最流行的設計稱為託卡馬克,由蘇聯科學家在 20 世紀 50 年代提出,它使用環形(或甜甜圈形)容器。

圖片來源:馬克·貝蘭

該過程需要精細的控制。極熱的等離子體不會靜止不動:它容易產生大的溫度梯度,從而產生強烈的對流,使等離子體變得湍流且難以管理。這種不穩定性類似於微型太陽耀斑,會使等離子體與壁接觸,從而損壞壁。其他等離子體不穩定性會產生高能電子束,在反應室包層上鑽孔。抑制或控制這些波動一直是託卡馬克設計者的主要挑戰之一。“過去 10 年的最大成功是對湍流的定量細節的理解,”普林斯頓等離子體物理實驗室主任史蒂文·考利說。

磁約束聚變的最大障礙之一是需要能夠承受聚變等離子體嚴酷處理的材料。特別是,氘氚聚變會產生強烈的高能中子流,這些中子與金屬壁和包層中的原子核碰撞,導致微小的熔化點。然後金屬會再結晶,但會被削弱,原子會從其初始位置移位。在典型的聚變反應堆的包層中,每個原子在其反應堆的壽命內可能會被置換約 100 次。

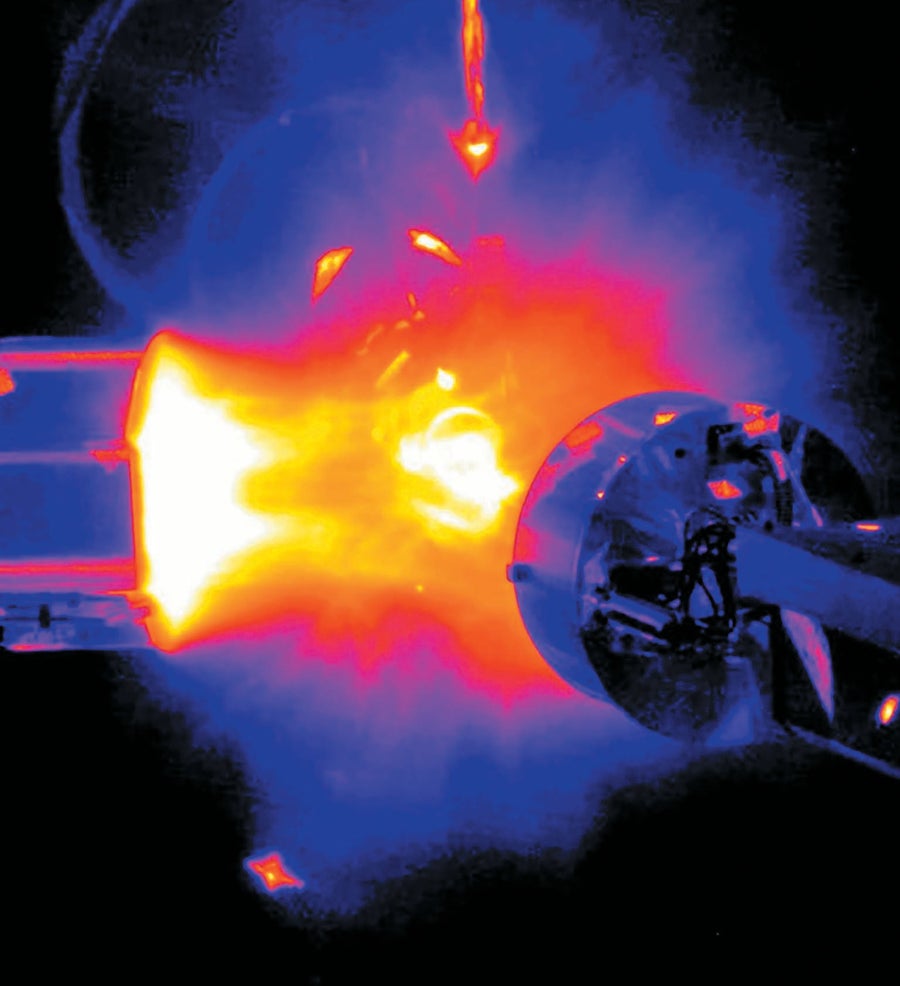

國家點火裝置 (NIF) 靶室內的等離子體流動。圖片來源:勞倫斯利弗莫爾國家實驗室

如此強烈的中子轟擊的後果尚不清楚,因為聚變從未持續執行過工作反應堆所需的長週期。“在運營發電廠之前,我們不知道,也不會知道材料的退化和壽命,”英國原子能管理局 (UKAEA) 執行長伊恩·查普曼說,UKAEA 是英國政府的核能組織。然而,從一個簡單的實驗中可能會獲得對這些退化問題的重要見解,該實驗產生強烈的可以用來測試材料的中子束。這樣一個設施——一個基於粒子加速器的專案,稱為國際聚變材料輻照設施–演示定向中子源——應該在 2030 年代初期在西班牙格拉納達開始執行。美國也提出了一個類似的設施,稱為聚變原型中子源,但尚未獲得批准。

仍然無法保證這些材料問題能夠得到解決。如果事實證明它們無法克服,一種替代方案是用液態金屬製造反應堆壁,液態金屬不會因熔化和再結晶而損壞。但是,考利說,這會帶來一系列其他技術問題。

另一個主要挑戰是製造聚變燃料。世界擁有豐富的氘:這種同位素佔天然氫的 0.016%,因此海洋中實際上充滿了氘。但是氚僅在自然界中少量形成,並且會放射性衰變,半衰期僅為 12 年,因此它不斷消失並且必須重新生產。原則上,它可以從聚變反應中“增殖”出來,因為聚變中子會與鋰反應生成氚。大多數反應堆設計都透過用鋰包層圍繞反應堆室來包含這種增殖過程。儘管如此,該技術在大規模應用中尚未得到驗證,沒有人真正知道氚的生產和提取是否以及如何有效運作。

龐大的機器

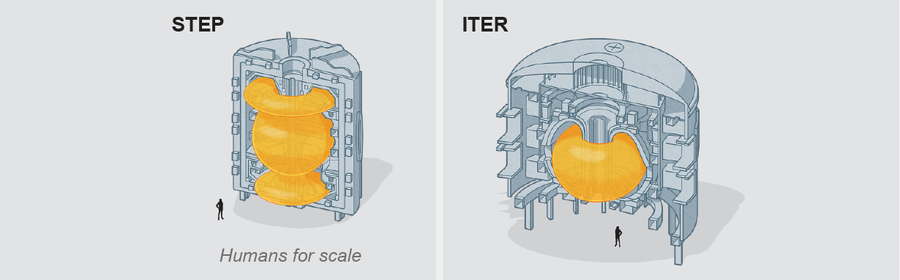

世界上最大的聚變專案 ITER(拉丁語意為“道路”,最初是“國際熱核實驗反應堆”的縮寫)位於法國南部,將使用一個巨大的託卡馬克,其等離子體半徑為 6.2 米;整個機器重達 23,000 公噸。如果一切按計劃進行,ITER——由歐盟、英國、中國、印度、日本、韓國、俄羅斯和美國支援——將成為第一個展示發電廠規模(約 500 兆瓦或 MW)的連續能量輸出的聚變反應堆。建設始於 2007 年。最初的希望是在 2020 年左右在聚變室中產生等離子體,但 ITER 遭受了多次延誤,而估計成本從 54.5 億美元增加到四倍。今年 1 月,該專案的負責人宣佈了進一步的挫折:原定於 2035 年開始執行可能會推遲到 2040 年代。ITER 不會產生商業電力——顧名思義,它嚴格來說是一臺實驗機器,旨在解決工程問題併為可行的發電廠鋪平道路。

這種新的延誤被一些人視為笨重的龐然大物,並且無法保證成功,這再次引發了對聚變技術的懷疑。但颶風說,出現這些問題是意料之中的。“ITER 經常受到批評,但我們需要給他們喘息的機會,讓他們解決問題,”他說。

查普曼對此表示贊同。“在政治和技術上都會出現問題,這是非常可預測的,”他說。“該專案正在做令人驚奇的事情,包括建立以前不存在的供應鏈。”他承認,延誤令人失望,“但我不認為我們會回顧 ITER 並認為這是一個錯誤。我們會認為它在聚變的起源中非常重要。我確信它會成功。”

發電廠的託卡馬克可能不需要像 ITER 那樣龐大,當然也不能像 ITER 那樣昂貴。最近,人們對形狀更小、更球形的裝置越來越感興趣,就像去核的蘋果一樣。其中之一,稱為球形託卡馬克能量生產 (STEP),正由 UKAEA 規劃為與 ITER 並行開發的試驗工廠。

圖片來源:馬克·貝蘭

球形設計概念透過稱為兆安培球形託卡馬克 (MAST) 的裝置成功進行了原理驗證執行,該裝置在 UKAEA 和歐洲原子能共同體 (Euratom) 的監督下於 1999 年至 2013 年執行。這些較小的機器具有更高的能量密度,因此熱損壞的風險更高,尤其是在“排氣”系統中提取熱的乏燃料時。改進版——MAST 升級版——於 2020 年啟動,其熱量提取效率比原來提高了約 20 倍。“這確實為構思緊湊型發電廠開闢了道路,”查普曼說。

進入 STEP,其目標正是如此:一個生產淨電力的原型工廠。它仍處於概念設計階段,但英國政府已經採取行動為該專案制定定製法規——世界上第一個針對聚變的法規——消除了對傳統核許可證的需求。領導者於去年 10 月選定了一個地點:英格蘭北部的一個燃煤電廠,該電廠於 3 月停止運營,計劃於 2024 年初拆除。該地點已經擁有冷卻水供應以及與國家電網和鐵路系統的連線。

在國際熱核實驗反應堆 (ITER) 的現場,一個環向場線圈正在進行測試。這六個環形磁鐵將引導實驗中的等離子體。圖片來源:阿拉斯泰爾·菲利普·懷珀

歐盟正在規劃自己的原型工廠,稱為演示發電廠 (DEMO),由 EUROfusion 聯盟管理,旨在產生 200 至 500 兆瓦的電力。EUROfusion 專案經理託尼·唐內說,建設可能在 2040 年代初期開始。“我確信我們可以在 10 年內建造出這樣的裝置。”

唐內補充說,在韓國、日本和中國也有類似的“墊腳石”專案,旨在建設聚變電廠;美國製定了一個名為聚變核科學設施的較小裝置的計劃。“中國加入聚變研究的時間有點晚,但現在正在大力投資並迅速擴大其勞動力,”查普曼說。“它肯定正在趕上歐洲和美國已有的水平。”唐內認為,只要各國繼續共享資訊,一些友好的競爭——一種爭奪第一個原型聚變電廠的“登月競賽”——可能是有益的。

初創企業景象

這不僅僅是大型國家和國際專案的事情。小型球形託卡馬克是使聚變技術觸手可及的私營公司之一。世界各地湧現了數十家聚變初創公司,例如馬薩諸塞州的 Commonwealth Fusion Systems (CFS)、加拿大的 General Fusion 和英國的 Tokamak Energy。

在 UKAEA 的支援下,General Fusion 剛剛開始建造一個示範工廠,該公司希望(雄心勃勃地)在 2025 年之前投入執行。根據該公司前執行長克里斯托弗·莫瑞的說法,它將成為“第一個與發電廠相關的大規模示範”。與此同時,CFS 與馬薩諸塞理工學院等離子體科學與聚變中心 (PSFC) 及其他機構合作,正在建造一個名為 SPARC 的原型裝置,也計劃於 2025 年完成。SPARC 將是一箇中型託卡馬克,其中的等離子體由 M.I.T. 開發並在 2021 年釋出的新的高溫超導磁體產生的非常強的磁場緊密約束。這種磁體被譽為磁約束聚變技術的重要一步,因為等離子體中的功率密度隨著磁場強度的升高而迅速增加。

SPARC 團隊的目標是從等離子體中提取淨能量(輸出能量大約是輸入能量的 10 倍),併產生 50 至 140 兆瓦的聚變功率。儘管 SPARC 比 ITER 小得多,但 PSFC 的主任丹尼斯·懷特表示,其任務與 ITER 相似:解決阻礙商業化的科學和技術問題。它不會向電網輸送任何能量,但其目的是為 M.I.T. 開發並由 CFS 追求的“經濟實惠、堅固耐用、緊湊型”聚變反應堆概念掃清道路,考利認為 CFS 是“迄今為止最具影響力的公司”。

考利歡迎這些專案,但告誡不要將它們視為使聚變成為現實能源的捷徑。“我們看到這些初創公司帶著極大的熱情進入,他們的許多關注點都集中在問題的特定部分,”他說。其中一家公司在大型公司之前將聚變能商業化的可能性極低,而且許多公司將 просто 倒閉——就像一些初創公司總是做的那樣。但查普曼認為,其他公司將成為有價值的專業知識和磁體等專用部件的供應商。“大多數小型聚變公司最終將成為供應鏈的一部分,”他說。

不同的設計

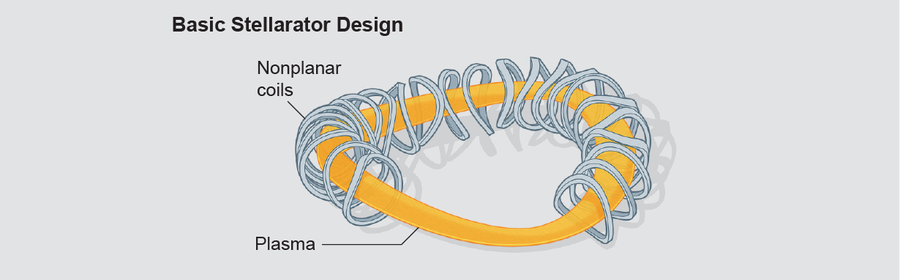

磁約束聚變裝置不一定僅限於託卡馬克。在 20 世紀 50 年代,天體物理學家萊曼·斯皮策認為,等離子體可以更有效地容納在隧道壁扭曲的甜甜圈形腔室中。透過這種配置,該裝置可以透過利用帶電等離子體自身流動產生的磁場來保持等離子體約束。

圖片來源:馬克·貝蘭

這種設計(稱為仿星器)的幾何形狀更復雜,難以工程化,但有一些專案正在追求它。一個值得注意的例子是德國格賴夫斯瓦爾德的 Wendelstein 7-X 仿星器,該仿星器於 2015 年完工,目前在經過三年的升級後再次執行。“仿星器有一些優勢,但在技術上,它是一種更復雜的裝置,”唐內說。“在歐洲,我們正在將仿星器作為託卡馬克的備用方案。”該技術仍處於相對早期的階段,因此,如果事實證明該備用方案是必不可少的,那麼實用聚變的時間表可能會再次推遲。

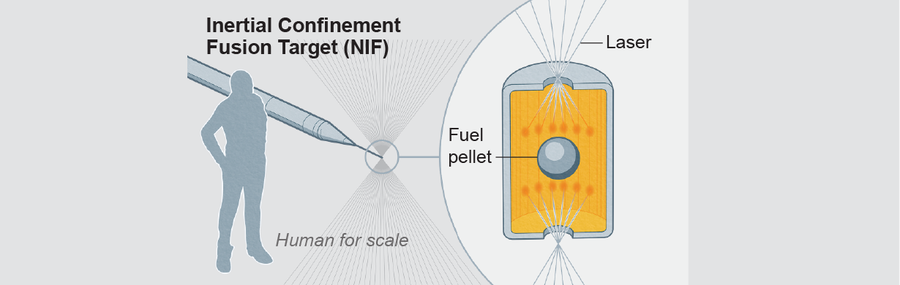

NIF 的策略與所有這些專案完全不同。NIF 實驗不是使用大量由磁場約束的等離子體,而是點燃少量氘和氚靶標。在這種情況下,聚變等離子體僅在實驗透過突然擠壓燃料並劇烈加熱燃料來觸發聚變後,才透過自身的慣性短暫地保持在原位——一種稱為慣性約束聚變的方案。NIF 透過將非常強的雷射束聚焦在顆粒狀靶標上來產生這些極端條件。聚變能以短暫的脈衝形式釋放,然後熱等離子體膨脹。因此,這種能量生產將以脈衝形式發生,燃料艙必須不斷地一個接一個地移動到反應室中進行點燃。大多數研究人員估計,為了使該方法切實可行,膠囊必須大約每秒更換 10 次。

圖片來源:馬克·貝蘭

慣性約束聚變的挑戰是艱鉅的,目前世界上只有少數幾個設施正在研究它。除了最大的 NIF 外,還有法國的兆焦耳雷射設施和中國的神光III雷射設施;俄羅斯也可能正在追求這種方法,但細節很難確定。能源生產實際上並不是 NIF 任務的主要部分;該設施的主要目的是觸發核反應,用於研究和維護美國核武器儲備。“NIF 的主要工作完全由美國國家安全機構資助,”颶風說。“它不是聚變反應堆,也不意味著在任何實際意義上演示聚變能。”

要使慣性約束聚變真正成為能源供應的競爭者,還有更多工作要做。“這項工作一直側重於基礎科學,我們沒有在發電廠所需的支援技術上投入那麼多精力,”領導 NIF 慣性聚變能源計劃的塔米·馬說。

展望未來

鑑於聚變專案的多樣化前景,實用的聚變能源到底有多接近?查普曼直言不諱地說:“今天沒有一個正在進行的專案是旨在建造能夠產生能源的聚變發電廠。”

真正的發電廠——不僅僅是原型——需要大約十年左右的時間才能建成。“實驗正在取得進展,而且進展令人印象深刻,”查普曼說,“但聚變技術在幾年內不會(作為大規模能源的來源)發揮作用。”唐內更加直言不諱:“任何告訴我他們將在五年或十年內擁有可用的未來反應堆的人,要麼完全無知,要麼是個騙子。”

預測聚變能源何時到來一直是一項冒險的業務,但專家們現在大多同意大致的時間表。“假設我們在 2030 年代末之前獲得一個可行的試驗工廠,儘管這將需要付出一些努力,”考利說。這樣的工廠不太可能成為商業化的藍圖,因此,他說,“我認為從試驗工廠到第一個商業反應堆還需要大約 10 年的另一個階段。”查普曼也同意,聚變發電廠可能在 2050 年左右開始向電網供電,然後在本世紀後半葉,特別是 2060 年後,可能會在能源經濟中變得越來越重要。

聚變發電廠的規模可能與今天的化石燃料或裂變發電廠大致相同,輸出功率為幾千兆瓦。這意味著它們可以建在相同的地點,以舊換新,並且所有必要的電網基礎設施都已到位。“你可以說聚變非常容易接入,並且可以替代化石燃料或裂變,”唐內說。“這可能是一個非常平穩的過渡。”他預計聚變發電廠將首先取代仍在執行的燃煤電廠,然後是石油和天然氣,最後是裂變。

Wendelstein 7-X 仿星器聚變實驗中用於等離子體的扭曲容器的一部分。圖片來源:沃爾夫岡·菲爾瑟,馬克斯·普朗克等離子體物理研究所

即使聚變技術無法將我們從眼前的氣候危機中拯救出來,但從長遠來看,它可能是滿足我們能源需求而又不破壞地球的最佳選擇。蘇聯聚變夢想家、“託卡馬克之父”列夫·阿爾齊莫維奇曾說過,當世界決定需要核聚變時,它就會擁有核聚變。“當我們意識到氣候變化將作為一種生存威脅帶來什麼時,聚變的交付將大大加速,”查普曼說,他將此比作 COVID-19 疫苗的快速開發。目前,我們根本沒有其他長期的實現淨零碳排放的方法,特別是因為全球能源需求預計將在 2050 年至 2100 年間增加兩倍。“聚變至關重要”,以滿足這一需求,查普曼說。“我看不到還有什麼其他選擇。”唐內說,風能和太陽能等可再生能源肯定可以發揮作用,但它們不太可能足夠。

從頭開始建設一種新型能源基礎設施既帶來了機遇,也帶來了挑戰。核裂變規劃者在設計和公共關係方面犯了一些嚴重的錯誤,但現在新興的聚變產業有機會從這些錯誤中吸取教訓並做得更好——尤其是在考慮能源公平和正義問題方面。“當我們擁有這些電廠時,我們將它們放置在哪裡才能為所有型別的社群提供清潔能源?”NIF 的馬問道。“我們如何建立一支多元化的勞動力隊伍?我們如何確保在建設這個產業的同時,我們正在培訓人們掌握未來的技能?我們至少可以嘗試這次做對。”