C你能想到一個自戀者嗎?有些人可能會想到唐納德·特朗普,或許,或者埃隆·馬斯克,他們在社交媒體上經常被貼上這樣的標籤。或者可能是印度總理納倫德拉·莫迪,他曾經穿過一件細條紋西裝,上面用細小的金字一遍又一遍地織著自己的名字。

但你很可能遇到過自戀者,而他們看起來與特朗普、馬斯克或莫迪截然不同。據估計,高達 6% 的美國人口(主要是男性)在其一生中的某個時期患有自戀型人格障礙。而且這種情況以令人困惑的不同方式表現出來。關於診斷這種障礙的一篇綜述文章指出,患有自戀症的人“可能是自大的或自我厭惡的,外向的或與社會隔離的,工業巨頭或無法維持穩定的就業,模範公民或容易從事反社會活動”。

臨床醫生注意到自戀者在幾個維度上的差異。他們可能表現得非常好,擁有成功的事業和充滿活力的社交生活,也可能表現得非常差。他們可能(也可能沒有)患有其他疾病,從抑鬱症到反社會病。雖然大多數人熟悉“自大”型的自戀——如一個傲慢自大、渴望引人注目的人所表現的那樣——但這種障礙也以“脆弱”或“隱蔽”的形式出現,在這種形式中,個體遭受內心的痛苦和自尊的波動。這些看似相反的人的共同點是對自己的極度關注。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

大多數治療患者的心理學家認為,自大和脆弱性共存於同一個人身上,在不同的情況下表現出來。然而,在學術心理學家中,許多人認為這兩種特質並非總是重疊。這場辯論已經持續了幾十年,但仍未解決,最可能的原因是一個難題:脆弱性幾乎總是出現在治療師的辦公室裡,但自大程度高的人不太可能前來接受治療。心理學家瑪麗·特朗普從家族史和密切觀察中推斷,她的叔叔唐納德·特朗普符合自戀型人格障礙以及可能的反社會型人格障礙的標準,後者最極端的形式是反社會病。但她在關於這位前總統的書中指出,“要得出準確而全面的診斷,需要進行全套心理和神經心理學測試,而他永遠不會接受這些測試。”

現在,腦科學正在為更好地理解自戀做出貢獻。它不太可能解決這場辯論,但初步研究結果傾向於臨床醫生:脆弱性似乎確實是自大的隱藏面。

幻想還是現實?

泰莎是一位 20 多歲的女性,有時會感覺自己站在世界之巔。“我每天醒來去大學,都相信自己會成為一名著名的歌手,我的生活會非常精彩,”她回憶道。“我以為我可以不斷完善自己,總有一天我會成為一個了不起的人,被了不起的生活包圍。”

但她也經歷了嚴重的情緒低落。其中一次發生在當她意識到自己想象的美好生活可能永遠不會實現時。“那是我經歷過的最長的抑鬱時期之一,”泰莎告訴我。“我變得非常痛苦,而且我現在仍在努力走出困境。”

幻想與現實之間的這種不協調已經蔓延到她的人際關係中。在與他人交談時,她經常感到無聊——尤其是在戀愛關係中,她感覺與自己和伴侶的情緒都脫節了。一位前男友在分手後告訴她,她曾對他造成傷害,因為當他未能滿足她的期望時,她會勃然大怒。“我告訴他,‘你的痛苦感覺就像風中的哭泣——我不知道你有那種感覺’……我滿腦子想的都是我感到多麼的被背叛,”她說。她看到他和別人交往會感到不安;她的反應是貶低他的朋友,並試圖阻止他與他們見面。而且她討厭他欣賞別人,因為這讓她懷疑他是否會繼續認為她很令人欽佩。

無法過上理想化的自己——包括被愛她的朋友和粉絲包圍,並因她的美貌和才華而被崇拜的願景——讓泰莎感到非常痛苦。“有時我同時感覺高於一切,高於生命本身,也像路邊的垃圾,”她說。“我覺得我一直在試圖隱藏和掩蓋一些事情。我一直感到壓力和疲憊。我也一直在努力建立一個內在的自我,這樣我就不必再有那種感覺了。”在父母建議她接受治療後,泰莎於 2023 年被診斷出患有自戀型人格障礙 (NPD)。

自戀之所以特別複雜,是因為它可能並不總是功能失調。“具有社會支配力、追求成就和專注於改善自己的生活本身並沒有什麼問題,而且往往受到西方文化的重視,”密歇根大學的心理學家艾丹·賴特指出。

馬薩諸塞州麥克萊恩醫院的臨床心理學家埃爾莎·羅寧斯塔姆說,相對功能性的自戀包括,當事情進展順利時,對自己有積極的看法,並有維護自身福祉的動力,同時仍然能夠與他人保持親密關係,並容忍與理想化自我的偏差。然後是“病態”自戀,其特徵是無法維持穩定的自尊感。患有這種疾病的人以犧牲他人為代價來保護自己膨脹的自我看法——當這種看法受到威脅時,他們會體驗到憤怒、羞恥、嫉妒和其他負面情緒。他們可以過著相對正常的生活,並且僅在某些情況下才會表現出來。自戀型人格障礙是病態自戀的一種亞型,患有這種障礙的人會長期存在持續的問題。它通常與其他疾病同時發生,例如抑鬱症、雙相情感障礙、邊緣型人格障礙或反社會型人格障礙。

21 世紀的納喀索斯

在古希臘的納喀索斯神話中,一位年輕的獵人,因其無與倫比的美貌而受到讚美,拒絕了許多愛慕和追求他的人。其中包括厄科,一位不幸的仙女——她在對一位神祇施展詭計後,失去了說話能力,只能說別人已經說過的話。納喀索斯最初被一個反映自己聲音的聲音所吸引,但最終拒絕了厄科的擁抱。

然後,復仇女神涅墨西斯詛咒納喀索斯,使他愛上了自己在水池中的倒影。納喀索斯無可救藥地迷戀上了自己的形象,他認為那是另一個美麗的生命,當他發現它無法回報他的愛意時,他變得心煩意亂。在某些版本的故事中,他在自己的肖像面前憔悴而死,死於口渴和飢餓。

在 20 世紀 60 年代和 70 年代,精神分析學家海因茨·科胡特和奧托·科恩伯格勾勒出了現在被稱為自戀“面具模型”的輪廓。該模型假設,傲慢和專斷等自大特質掩蓋了不安全感和低自尊感。《精神疾病診斷與統計手冊 (DSM)》的 1980 年版是美國臨床醫生使用的主要參考書,它透過在其 NPD 的定義中包含脆弱性特徵來反映了這種洞察力,儘管它強調了自大特徵。但一些精神病學家認為,脆弱性標準與其他人格障礙的標準重疊太多。特別是邊緣型人格障礙 (BPD) 與 NPD 具有脆弱性特徵,例如難以管理情緒、對批評敏感和關係不穩定。《DSM》的後續版本因此更加重視自大特徵——例如誇大的自我重要感、對無限成功和權力的幻想的專注、對讚美的過度需求以及缺乏同情心。

在 21 世紀初,賓夕法尼亞州立大學的臨床心理學家亞倫·平克斯注意到,這種對自大的關注並不能準確地代表他在自戀型患者身上看到的情況。“它完全忽略了通常驅使患者前來接受治療的原因,即脆弱性和痛苦,”平克斯說。“這讓我開始了一項使命,讓我們在科學方面更加校準。”在 2008 年的一篇綜述中,平克斯和他的同事發現,心理健康從業人員在概念化 NPD 方面存在巨大的差異,對自戀的表達方式有數十種標籤。但也有一個共同點:對自戀障礙的自大和脆弱兩種表現方式的描述。

從那時起,研究人員發現,自戀的這兩個維度都與心理學家所說的“對抗性”有關,其中包括自私、欺騙和冷酷。但自大與專斷和尋求關注有關,而脆弱性往往涉及神經質、焦慮、抑鬱和自我意識。與自大型自戀相比,脆弱型自戀也更常伴有自殘(可能包括拔頭髮、割傷、燒傷以及在 BPD 患者身上也觀察到的相關行為)和自殺風險。

自戀的兩種表現形式也與人際關係中不同型別的問題有關。在自大狀態下,患有 NPD 的人可能對他人的報復性和支配性更強,而在脆弱階段,他們可能更退縮和容易被利用。

自尊果汁

雅各布·斯基德莫爾是一位 25 歲的 NPD 患者,他在多個社交媒體平臺上以匿名自戀者的身份運營賬戶,他說他經常在感覺自大和感覺脆弱之間切換,有時一天多次。如果他從他人那裡獲得積極的關注或實現自己的目標,他就會體驗到自大的“高峰”,這時他會感到自信和安全。“這幾乎是一種欣快感,”他說。但是,當這些自我提升的來源——他稱之為“自尊果汁”——枯竭時,他會發現自己陷入低谷,這時一種壓倒性的羞恥感可能會阻止他甚至離開家。“我害怕出門,因為我覺得世界會評判我或其他什麼,這很痛苦,”斯基德莫爾說。“感覺就像胸口被刺了一刀。”

渴望充滿自尊感驅使了斯基德莫爾的許多自大行為——無論是讓自己成為多個社交團體的實際領導者,他在那裡稱自己為“皇帝”並懲罰那些惹惱他的人,還是純粹為了提升自尊而建立關係。斯基德莫爾並非總是以自大的方式表現自己:當他年輕時,他更加外向敏感和缺乏安全感。“我記得照鏡子,想著我是多麼的令人作嘔,以及我多麼討厭自己,”他告訴我。

臨床醫生的評估以及更廣泛人群的研究都支援自戀者在這兩種狀態之間搖擺不定的觀點。在最近的調查中,賴特和他以前的研究生伊麗莎白·埃德希爾(現在是羅格斯大學的博士後研究員)要求數百名本科生和社群成員在幾天內每天多次完成評估,以衡量他們的自大和脆弱程度。他們發現,雖然脆弱性和自大通常不會在同一時刻共存,但總體上更自大的人也會經歷脆弱時期——而總體上更脆弱的人則不會經歷太多自大。一些研究表明,重疊可能取決於自戀的嚴重程度:奧地利格拉茨醫科大學的臨床心理學家伊曼紐爾·堯克和他的同事在調查中發現,脆弱性可能更可能出現在高度自大的人身上。

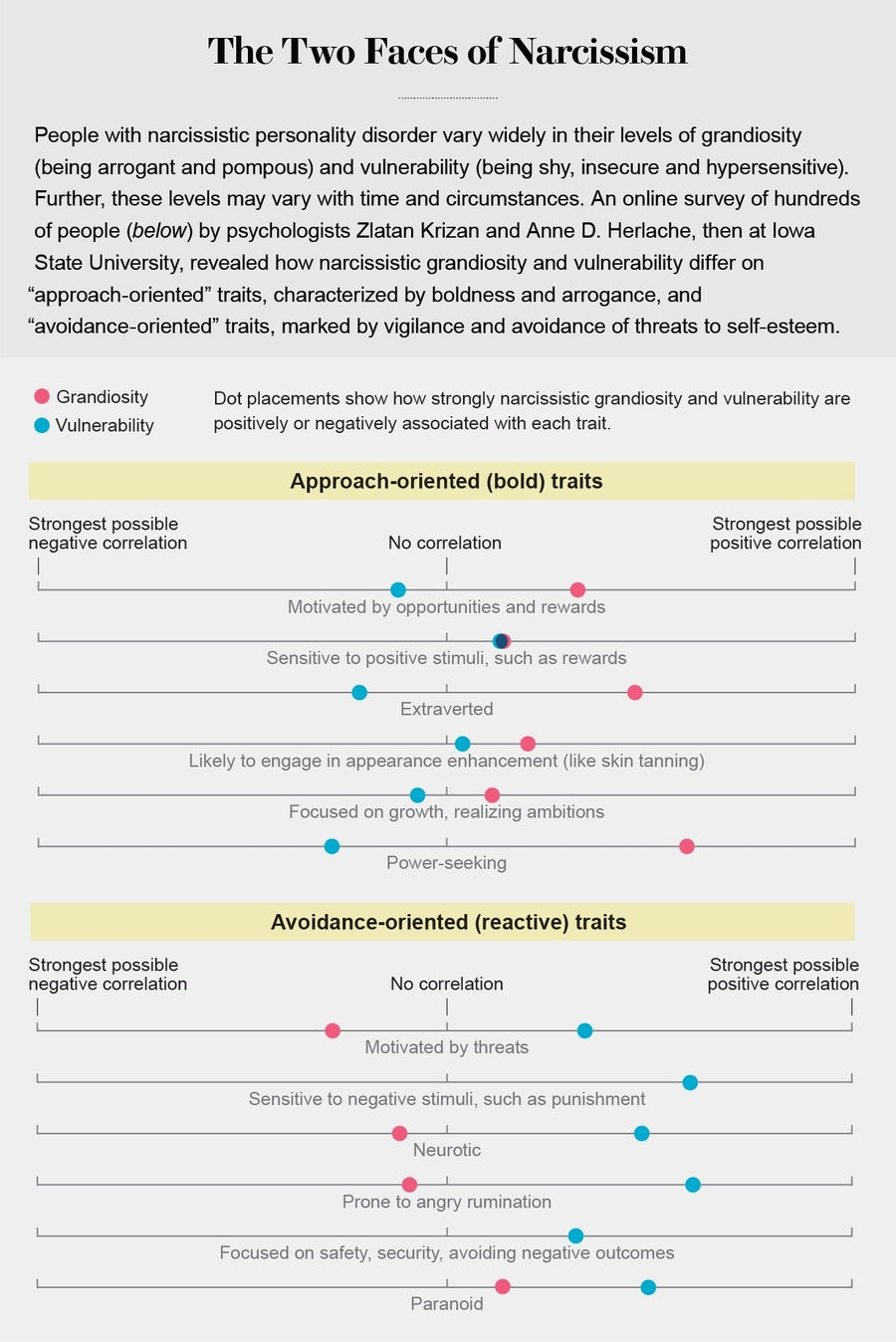

阿曼達·蒙塔涅斯;來源:“自戀譜系模型:自戀型人格的綜合觀點”,作者:茲拉坦·克里贊和安妮·D·赫拉奇,刊登於《人格與社會心理學評論》,第 22 卷;2018 年 2 月

紐約城市大學的臨床心理學家戴安娜·戴蒙德認為,這些發現表明面具模型過於簡單。“情況要複雜得多——脆弱性和自大以動態關係相互存在,並且它們會根據個體在生活中遇到的情況以及自身的發展階段而波動。”

但佐治亞大學的心理學家喬什·米勒等人完全拒絕了自大的人會掩蓋脆弱一面的觀點。米勒認為,儘管自大的人有時可能會感到脆弱,但這種脆弱性不一定與不安全感有關。“我認為他們感到非常憤怒,因為他們最珍視的是優越感和地位——而當這一點受到質疑時,他們會猛烈反擊,”他補充道。普渡大學的心理學家唐納德·萊納姆同意:“我認為人們可能會因為很多原因而成為混蛋——他們可能只是認為自己比別人更好,或者是在維護地位或支配地位。這是一種完全不同的動機,我認為這種動機被忽視了。”

這些觀點的差異可能是因為不同型別的心理學家正在研究不同的人群。在 2017 年的一項研究中,研究人員調查了 23 位臨床心理學家和 22 位社會和/或人格心理學家(他們不與患者合作),發現儘管兩組人都認為自大是自戀的必要方面,但臨床心理學家稍微更傾向於認為脆弱性是其核心。

米勒指出,大多數尋求幫助的自戀者通常更脆弱:“這些是受傷的人,他們進來尋求治療他們的傷口。”對他來說,這意味著診所可能不是研究自戀的最佳場所——至少不是研究其自大方面。他說,這“有點像試圖在動物園裡瞭解獅子的行為”。

“惡性自戀者”尤其不願尋求治療,除了通常的特徵外,他們還表現出反社會和精神病態特徵,例如長期撒謊或喜歡對他人施加痛苦或折磨。

瑪麗安(她的名字已更改以保護隱私)回憶起她的父親,一位傑出的科學家,她自己的治療師在閱讀了他多年來寄來的大量信件後,認為他是一位惡性自戀者。(他從未尋求治療。)瑪麗安說,這“完全是關於持續的懲罰”。他實施了嚴格的規定,例如嚴格限制他們一家五口在長途旅行中使用浴室的時間。如果在他加滿油箱時,每個人還沒有回到車裡,他就會離開。有一次,瑪麗安因為沒能及時趕回來而被遺棄在加油站。“幾乎沒有一天沒有那種戲劇——一個人被孤立、懲罰、羞辱、被點名批評,”她回憶道。“如果你哭了,他會說你是在表演。他沒有將哭泣與他的行為聯絡起來;他認為那是在表演。”

她的父親還挑撥她的兄弟姐妹和他們的母親相互對立,以阻止他們建立親密的關係——而且他不斷地尋找周圍人的缺點。瑪麗安回憶起在家中舉行的晚宴,她的父親花了幾個小時試圖找出其他丈夫的弱點,並傷害夫妻倆對彼此的看法。當瑪麗安帶男朋友回家時,她的父親會挑戰他們,並試圖證明自己更優秀。儘管他是一位才華橫溢的學者,初次見面時很容易吸引人,但他還是因為在工作過的大學裡發生衝突而一次又一次地被解僱。“這完全是關於爭強好勝,”她說。“他摧毀任何閃亮、流行、受人喜愛的東西的衝動——壓倒了一切。”

戴蒙德指出,惡性自戀者通常對治療師構成最大的挑戰——而且他們可能在領導職位上尤其危險。他們可能在道德功能方面存在缺陷,同時對追隨者施加巨大的影響。“我認為這正是目前全球威權主義興起的原因之一,”她補充道。

不利的童年經歷?

對同卵和異卵雙胞胎的研究表明,自戀可能至少部分是遺傳性的,但其他研究表明,功能失調的養育方式也可能起重要作用。自大可能源於照顧者對其孩子優越性的誇大看法,而脆弱性可能源於照顧者冷酷、忽視、虐待或否定。更復雜的是,一些研究發現,過度評價也在脆弱型自戀中發揮作用,而另一些研究則未能發現養育方式與自大之間存在聯絡。“患上 NPD 的兒童可能在他們取得成就或以某種滿足照顧者期望的方式行事時感到被關注和讚賞,但在他們未能做到這一點時則被忽視、無視或責罵,”羅寧斯塔姆在其障礙指南中總結道。

斯基德莫爾將自己的 NPD 歸因於基因和痛苦的童年經歷。“我從未見過沒有經歷過創傷的自戀者,”他說。“人們只是把愛當作他們懸在你頭上的胡蘿蔔,他們告訴你表現好,否則他們就會把它拿走。所以我有一種心態,‘好吧,去他媽的!我不需要愛。我可以拿走讚美、成就、我的智慧——你無法從我這裡奪走這些東西。’”

儘管如此,許多研究人員表示,還需要做更多的工作來確定養育方式(如果有的話)起什麼作用。米勒指出,迄今為止,特別是對自大的大多數研究都發現了很小的影響。此外,這項工作是回顧性的——要求人們回憶過去的經歷——而不是前瞻性地觀察早期生活經歷如何影響結果。

然而,還有另一種方法來研究自戀者的情況:向內看。在 2015 年發表的一項研究中,密歇根大學的研究人員招募了 43 名 16 或 17 歲的男孩,並要求他們填寫自戀型人格量表,這是一份主要衡量自大特質的問卷。然後,青少年們玩了網路球,這是一種虛擬的投球遊戲,同時使用功能性磁共振成像 (fMRI) 測量他們的大腦活動,fMRI 是一種非侵入性神經影像方法,使研究人員能夠觀察大腦的工作狀態。

網路球測試人們處理社會排斥的能力。參與者被告知他們正在與另外兩個人一起玩,儘管他們實際上是在與計算機玩。在某些回合中,虛擬玩家包括人類參與者;在另一些回合中,虛擬玩家開始時將球扔給所有人,但後來只在他們自己之間傳球——將參與者排除在遊戲之外。

結果表明,自大型自戀程度較高的青少年在所謂的社會痛苦網路中的活動比得分較低的青少年更強。該網路是腦區(包括島葉和前扣帶皮層的一部分)的集合,之前的研究發現這些腦區與面對社會排斥時的痛苦有關。有趣的是,研究人員沒有發現男孩的自我報告痛苦存在差異。在另一項具有啟發意義的 fMRI 研究中,堯克和他在格拉茨的同事發現,與觀看親密朋友或陌生人的影像相比,觀看自己的影像時,自大型自戀程度較高的男性(但不是女性)在前扣帶皮層中與負面情緒和社會痛苦相關的部分顯示出更多的活動。

自戀者的身體也帶有壓力升高的證據。研究表明,自戀程度較高的男性比自戀程度較低的男性具有更高水平的應激激素皮質醇。在 2020 年的一項研究中,芝加哥大學的精神病學家羅伊斯·李和他的同事報告說,患有 NPD 的人以及患有 BPD 的人,其血液中與氧化應激(在細胞水平上看到的應激反應)相關的分子濃度更高。

堯克說,這些發現表明,“脆弱性始終存在,但可能並非總是表現出來”。“在特定情況下,例如在實驗室中,即使人們說‘我沒有脆弱性’,你也可以在生理層面上觀察到脆弱性的跡象。”但他補充說,這些研究遠非對這一問題的最終定論:其中許多研究的受試者人數很少,有些研究報告了相互矛盾的發現。理想情況下,需要對更多個體進行後續研究,以驗證其結果。德國明斯特大學的心理學家米特亞·巴克說,自戀的神經科學“非常有趣,但與此同時,我非常猶豫是否要解釋這些結果中的任何一個”。

邁向治療

迄今為止,尚未針對自戀型人格障礙的具體治療進行隨機臨床試驗。然而,臨床醫生已經開始調整已被證明對其他相關疾病(如邊緣型人格障礙)有效的心理療法。目前使用的治療方法包括“心理化”,旨在幫助個體理解自己和他人的心理狀態,以及“移情”,側重於增強一個人自我反思、從他人角度看問題和調節情緒的能力。但仍然迫切需要有效的治療方法。

羅寧斯塔姆說:“病態自戀和自戀型人格障礙患者有不改變或退出治療的聲譽。”“臨床醫生和研究人員不應為此責怪他們,而應真正進一步開發可以根據個體差異進行調整的策略——同時專注於並促進改變。”

在發現自己患有 NPD 後,泰莎在 YouTube 上開設了一個名為 SpiritNarc 的頻道,她在那裡釋出了關於她的經歷和對自戀的看法的影片。“我真的很想讓世界理解[自戀],”她說。“我非常厭倦了正在流傳的說法——人們看到外在行為並說,‘這意味著這些人很糟糕。’”她補充說,這些人看不到的是隱藏在表面之下的痛苦。