意識是你體驗的一切。它是你腦海中揮之不去的曲調,巧克力慕斯的甜美,牙痛的陣陣疼痛,對孩子的強烈愛意,以及最終所有感覺都將結束的痛苦認知。

這些體驗的起源和本質,有時被稱為感受質,從古代早期到今天一直是個謎。許多現代分析心靈哲學家,最突出的也許是塔夫茨大學的丹尼爾·丹內特,認為意識的存在是對他們所相信的應該是毫無意義的物質和虛空宇宙的不可容忍的冒犯,以至於他們宣佈意識是一種幻覺。也就是說,他們要麼否認感受質的存在,要麼認為科學永遠無法有意義地研究它們。

如果這種斷言是真的,這篇文章就會非常短。我只需要解釋為什麼你、我和大多數其他人如此確信我們有感覺。然而,如果我患有牙膿腫,再精巧的論證來說服我,我的痛苦是妄想,也不會減輕我的痛苦絲毫。由於我對這種解決身心問題的孤注一擲的方案几乎沒有同情心,我將繼續前進。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

大多數學者接受意識是既定的事實,並試圖理解其與科學描述的客觀世界的關係。四分之一個世紀前,弗朗西斯·克里克和我決定擱置關於意識的哲學討論(自亞里士多德時代以來,學者們一直在進行這些討論),轉而尋找意識的物理足跡。一塊高度興奮的腦組織中是什麼產生了意識?一旦我們能夠理解這一點,我們希望能夠更接近解決更根本的問題。

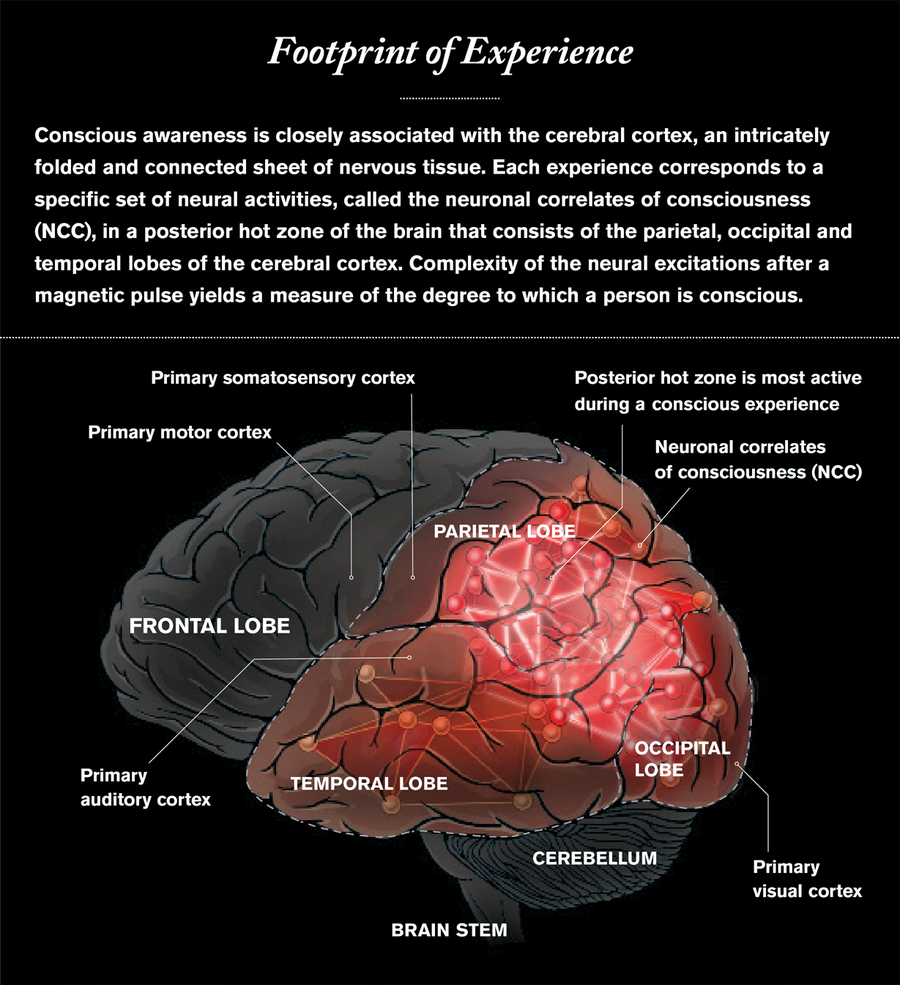

我們尤其尋求意識的神經關聯(NCC),定義為任何特定意識體驗的最小神經機制聯合充分條件。例如,為了體驗牙痛,你的大腦中必須發生什麼?是否必須有一些神經細胞以某種神奇的頻率振動?是否必須啟用一些特殊的“意識神經元”?這些細胞會位於哪些大腦區域?

意識的神經關聯

在定義 NCC 時,“最小”限定詞很重要。畢竟,整個大腦都可以被認為是 NCC:它日復一日地產生體驗。但是,意識的所在地可以進一步被圈定。以脊髓為例,脊髓是一根一英尺半長的柔韌神經組織管,位於脊柱內,約有十億個神經細胞。如果頸部區域的創傷完全切斷脊髓,受害者會腿、胳膊和軀幹癱瘓,無法控制他們的腸道和膀胱,並且沒有身體感覺。然而,這些四肢癱瘓患者繼續體驗著生活中的各種事物——他們像事故徹底改變他們的生活之前一樣地看、聽、聞、感受情緒和記憶。

或者考慮小腦,位於大腦後部下方的“小腦”。它是進化史上最古老的大腦回路之一,參與運動控制、姿勢和步態以及複雜運動序列的流暢執行。彈鋼琴、打字、花樣滑冰或攀巖——所有這些活動都涉及小腦。它擁有大腦中最輝煌的神經元,稱為浦肯野細胞,它們擁有像海扇珊瑚一樣展開的卷鬚,並蘊藏著複雜的電動力學。它還擁有迄今為止最多的神經元,約 690 億個(其中大部分是星形小腦顆粒細胞),是其餘大腦總和的四倍多。

如果小腦的部分割槽域因中風或外科醫生的手術刀而喪失,意識會發生什麼變化?幾乎沒有!小腦患者抱怨有幾種缺陷,例如彈鋼琴或鍵盤打字的流暢性喪失,但從未抱怨失去任何方面的意識。他們聽、看和感覺都很好,保留自我意識,回憶過去的事件,並繼續將自己投射到未來。即使天生沒有小腦,也不會明顯影響個體的意識體驗。

所有龐大的小腦裝置都與主觀體驗無關。為什麼?重要的線索可以在其電路中找到,該電路非常均勻且並行(就像電池可以並聯連線一樣)。小腦幾乎完全是一個前饋電路:一組神經元饋送到下一組,而下一組又影響第三組。沒有複雜的反饋迴路,電活動在來回傳遞中產生迴響。(鑑於意識感知發展所需的時間,大多數理論家推斷它必須涉及大腦海綿狀電路內的反饋迴路。)此外,小腦在功能上分為數百個或更多獨立的計算模組。每個模組並行執行,具有不同的、不重疊的輸入和輸出,控制不同運動或認知系統的運動。它們幾乎不相互作用——這是意識必不可少的另一個特徵。

來自脊髓和小腦的一個重要教訓是,意識的精靈並非在任何神經組織興奮時就會出現。還需要更多。這種附加因素存在於構成著名大腦皮層(大腦外表面)的灰質中。它是一張層狀的、錯綜複雜的相互連線的神經組織薄片,大小和寬度與 14 英寸披薩相當。兩張這樣的薄片,高度摺疊,以及它們的數億根導線——白質——被塞進顱骨中。所有可用的證據都表明新皮層組織參與產生感覺。

我們可以進一步縮小意識的所在地。例如,以不同的刺激呈現給左右眼的實驗為例。假設只有你的左眼可以看到唐納德·特朗普的照片,而只有你的右眼可以看到希拉里·克林頓的照片。我們可能會想象你會看到特朗普和克林頓的某種奇怪的疊加。實際上,你會看到特朗普幾秒鐘,之後他會消失,克林頓會出現,之後她會消失,特朗普會再次出現。由於神經科學家所稱的雙眼競爭,這兩個影像將永遠交替出現。由於你的大腦正在獲得模稜兩可的輸入,它無法決定:是特朗普,還是克林頓?

如果與此同時,你躺在記錄大腦活動的磁掃描器內,實驗人員會發現一組廣泛的皮質區域,統稱為後部熱區,處於活動狀態。這些是皮質後部的頂葉、枕葉和顳葉區域[見下圖],它們在我們追蹤所見事物方面起著最重要的作用。奇怪的是,接收並傳遞來自眼睛的資訊的初級視覺皮層並沒有發出受試者所見事物的訊號。類似的勞動分工似乎也適用於聲音和觸覺:初級聽覺皮層和初級軀體感覺皮層並不直接促成聽覺或軀體感覺體驗的內容。相反,是後部熱區中處理的下一階段產生了意識感知,包括特朗普或克林頓的影像。

更有啟發意義的是因果證據的兩個臨床來源:皮質組織的電刺激以及對因損傷或疾病導致特定區域喪失的患者的研究。例如,在切除腦腫瘤或患者癲癇發作病灶之前,神經外科醫生透過用電極直接刺激附近的皮質組織來繪製其功能圖。刺激後部熱區可以觸發各種不同的感覺和感受。這些可能是閃光、幾何形狀、面部扭曲、聽覺或視覺幻覺、熟悉或不真實的感覺、移動特定肢體的衝動等等。刺激皮質前部則另當別論:總的來說,它不會引起直接的體驗。

見解的第二個來源是 20 世紀上半葉的神經病患者。外科醫生有時不得不切除一大片前額葉皮層以切除腫瘤或減輕癲癇發作。值得注意的是,這些患者看起來多麼普通。前額葉的一部分喪失確實產生了一些有害影響:患者表現出對不適當的情緒或行為缺乏抑制、運動缺陷或無法控制地重複特定動作或言語。然而,手術後,他們的個性和智商得到改善,他們繼續活了很多年,沒有證據表明前額葉組織的徹底切除會顯著影響他們的意識體驗。相反,切除後皮質(熱區所在位置)的即使是很小的區域,也可能導致整個類別的意識內容喪失:患者無法識別面孔或看到運動、顏色或空間。

因此,我們體驗到的生活中的視覺、聲音和其他感覺似乎是由後皮質內的區域產生的。據我們所知,幾乎所有的意識體驗都起源於那裡。這些後部區域與大部分前額葉皮質(不直接促成主觀內容)之間的關鍵區別是什麼?事實是我們不知道。即便如此——而且令人興奮的是——最近的一項發現表明,神經科學家可能正在越來越接近真相。

意識測量儀

對於一種能夠可靠地檢測受損或喪失能力個體是否存在意識的裝置,存在尚未滿足的臨床需求。例如,在手術期間,患者會被麻醉以保持不動和血壓穩定,並消除疼痛和創傷性記憶。不幸的是,這個目標並非總是能夠實現:每年都有數百名患者在麻醉下有某種意識。

另一類因事故、感染或極度中毒而遭受嚴重腦損傷的患者,可能會在多年內無法說話或回應口頭請求。確定他們是否體驗著生活對臨床藝術提出了嚴峻的挑戰。想象一下一位漂流在太空中的宇航員,正在收聽任務控制中心試圖聯絡他的嘗試。他損壞的無線電無法傳遞他的聲音,他似乎與世隔絕了。這就是大腦受損的患者的悲慘境地,他們的大腦無法讓他們與世界溝通——一種極端的單獨監禁形式。

圖片來源:梅薩·舒馬赫

在 2000 年代初期,威斯康星大學麥迪遜分校的朱利奧·託諾尼和米蘭大學的馬爾切洛·馬西米尼(現任職於義大利)開創了一種稱為“zap and zip”(電擊和壓縮)的技術,以探測某人是否具有意識。科學家們將一個帶鞘的線圈按在頭皮上,並“電擊”它——向顱骨傳送強烈的磁能脈衝——在下方的神經元中感應出短暫的電流。這種擾動反過來又激發和抑制了連線區域中神經元的夥伴細胞,這種連鎖反應在皮質中迴盪,直到活動消失。位於顱骨外部的腦電圖 (EEG) 感測器網路記錄了這些電訊號。隨著這些訊號隨時間推移而展開,這些軌跡(每個軌跡對應於顱骨下方大腦中的特定位置)產生了一部電影。

這些展開的記錄既沒有描繪出刻板的模式,也沒有完全隨機。值得注意的是,這些逐漸增強和減弱的節律越可預測,大腦就越有可能處於無意識狀態。研究人員透過使用一種常用於“壓縮”計算機檔案的演算法來壓縮電影中的資料,從而量化了這種直覺。壓縮得出了大腦反應複雜性的估計值。結果表明,清醒的志願者的“擾動複雜性指數”介於 0.31 和 0.70 之間,當深度睡眠或麻醉時,該指數降至 0.31 以下。馬西米尼和託諾尼在 48 名腦損傷但有反應且清醒的患者身上測試了這種“電擊和壓縮”測量方法,發現在每種情況下,該方法都證實了意識的行為證據。

然後,該團隊將“電擊和壓縮”應用於 81 名處於微意識狀態或植物人狀態的患者。對於前者,他們表現出一些非反射行為的跡象,該方法正確地發現 38 名患者中有 36 名有意識。它將兩名患者誤診為無意識。在 43 名植物人狀態患者中,所有床旁建立溝通的嘗試都失敗了,其中 34 名被標記為無意識,但有 9 名沒有。他們的大腦反應與有意識的對照組相似——這意味著他們有意識但無法與親人溝通。

正在進行的研究旨在標準化和改進用於神經病患者的“電擊和壓縮”技術,並將其擴充套件到精神病和兒科患者。科學家遲早會發現產生任何一種體驗的特定神經機制。儘管這些發現將具有重要的臨床意義,並可能給家人和朋友帶來安慰,但它們不會回答一些根本問題:為什麼是這些神經元而不是那些神經元?為什麼是這個特定的頻率而不是那個頻率?事實上,持久的謎團是任何高度組織化的活性物質如何以及為什麼會產生意識感覺。畢竟,大腦就像任何其他器官一樣,受到與心臟或肝臟相同的物理定律的約束。是什麼讓它與眾不同?一塊高度興奮的腦組織的生物物理學特性是什麼將灰色粘稠物變成了日常體驗結構的輝煌環繞聲和彩色電影?

最終,我們需要一個令人滿意的意識科學理論,該理論可以預測任何特定的物理系統(無論是複雜的神經元迴路還是矽電晶體)在哪些條件下會產生體驗。此外,為什麼這些體驗的質量會有所不同?為什麼晴朗的藍天感覺與調音不佳的小提琴的刺耳聲如此不同?感覺上的這些差異是否具有功能,如果有,那是什麼功能?這樣的理論將使我們能夠推斷哪些系統會體驗到任何事物。在沒有具有可檢驗預測的理論的情況下,任何關於機器意識的推測都僅僅基於我們的直覺,科學史已經表明直覺不是一個可靠的指南。

圍繞兩種最流行的意識理論引發了激烈的爭論。一種是心理學家伯納德·J·巴爾斯和神經科學家斯坦尼斯拉斯·迪安和讓-皮埃爾·尚熱提出的全域性神經元工作空間(GNW)。該理論從以下觀察開始:當你意識到某件事時,你大腦的許多不同部分都可以訪問該資訊。另一方面,如果你無意識地行動,那麼該資訊會被定位到所涉及的特定感覺運動系統。例如,當你快速打字時,你會自動完成。如果被問到你是如何做到的,你不會知道:你幾乎沒有有意識地訪問該資訊,而該資訊也恰好定位於連線你的眼睛和快速手指運動的大腦回路。

邁向基本理論

GNW 認為意識產生於一種特定型別的資訊處理——這在人工智慧的早期就已為人所熟知,當時專門的程式會訪問一個小的、共享的資訊儲存庫。寫入此“黑板”的任何資料都可以供大量輔助程序使用:工作記憶、語言、計劃模組等等。根據 GNW,當傳入的感覺資訊被寫入這樣的黑板上並全域性廣播到多個認知系統時,意識就會出現——這些認知系統處理這些資料以說話、儲存或呼叫記憶或執行動作。

由於黑板空間有限,我們只能在任何給定時刻意識到少量資訊。廣播這些資訊的神經元網路被假設位於額葉和頂葉中。一旦這些稀疏資料在此網路上廣播並全域性可用,該資訊就會變得有意識。也就是說,主體會意識到它。雖然當前的機器尚未達到這種認知複雜程度,但這只是時間問題。GNW 認為未來的計算機將具有意識。

由託諾尼和他的合作者(包括我)開發的整合資訊理論(IIT)具有非常不同的起點:體驗本身。每種體驗都具有某些基本屬性。它是內在的,僅作為其“所有者”為主題而存在;它是結構化的(一輛黃色計程車剎車,而一隻棕色狗穿過街道);它是特定的——不同於任何其他意識體驗,例如電影中的特定幀。此外,它是統一的和明確的。當你坐在溫暖陽光明媚的公園長椅上,觀看孩子們玩耍時,體驗的不同部分——微風吹拂你的頭髮或聽到你的蹣跚學步的孩子笑的快樂——不能被分成幾部分,否則體驗將不再是它現在的樣子。

託諾尼假設,任何複雜的、相互連線的機制,其結構編碼了一組因果關係,都將具有這些屬性——因此將具有一定程度的意識。它會從內部感覺像某種東西。但是,如果像小腦一樣,該機制缺乏整合和複雜性,它就不會意識到任何事物。正如 IIT 所述,意識是與人類大腦等複雜機制相關的內在因果力量。

IIT 理論還從底層互連結構的複雜性中推匯出一個非負數 Φ(發音為“fy”),該數字量化了這種意識。如果 Φ 為零,則系統感覺起來不像它自己。相反,這個數字越大,系統擁有的內在因果力量就越大,意識就越強。大腦具有巨大而高度特定的連線性,因此具有非常高的 Φ 值,這意味著意識水平很高。IIT 解釋了許多觀察結果,例如為什麼小腦不促成意識,以及為什麼“電擊和壓縮”測量儀有效。(測量儀測量的量是對 Φ 的非常粗略的近似值。)

IIT 還預測,即使數字計算機上執行的人腦的複雜模擬也無法具有意識——即使它可以像人類一樣說話。正如模擬黑洞的巨大引力不會實際使實現天體物理程式碼的計算機周圍的時空變形一樣,為意識程式設計永遠不會創造出有意識的計算機。意識無法計算:它必須構建到系統的結構中。

未來存在兩個挑戰。一個挑戰是使用我們掌握的日益精細的工具來觀察和探測構成大腦的龐大且高度異質的神經元聯盟,以進一步描繪意識的神經足跡。鑑於中樞神經系統拜占庭式的複雜性,這項工作將需要數十年時間。另一個挑戰是驗證或證偽當前占主導地位的兩種理論。或者,也許,從這兩種理論的片段中構建一個更好的理論,這將令人滿意地解釋我們存在的中心謎題:一個三磅重、豆腐般稠度的器官如何散發出生命的感覺。

本文是專題報道《科學中最重大的問題》的一部分,由卡弗裡獎贊助。它由大眾科學和自然編輯獨立製作,他們對所有編輯內容負全部責任。