馬賽克綜合護理診所位於北卡羅來納州教堂山,它的候診室和任何一家診所一樣普通,除了門口掛著一個裝裱好的標牌。“沒有錯誤的身體”,標牌上寫著,上方還畫著不同種類的仙人掌。這家初級保健診所的第二個不同之處是檢查室裡缺少的東西:沒有體重秤。診所的所有者兼創始人路易絲·梅茨只在診所裡保留了一個體重秤,藏在後面的走廊裡。大多數患者甚至都不知道它的存在。

艾琳·湯恩在進行年度體檢時37歲,她知道體重秤的存在;她會在檢查時站在上面,這樣梅茨可以檢查她在從限制性飲食失調症中恢復後是否繼續恢復體重。但只有梅茨會看到這個數字。湯恩是一位母親,也是一位IT工作者,身材高挑苗條,是一位跑步愛好者。她穿著一件長長的連衣裙,坐在檢查室裡的一把無扶手椅子上時,略微弓著腰。這些椅子的設計是為了舒適地支撐體重較重的人,不久前湯恩還會很高興看到它們。這個柳條般的身材對她來說仍然相對較新。2017年1月,她接受了減肥手術,體重減輕了160磅。

湯恩說,在她一生的大部分時間裡,“我所有的醫療保健都集中在減肥上。” 在13歲時出現一系列血糖飆升後,湯恩被診斷出患有1型糖尿病,並開始每天注射胰島素。她小時候身材適中,但她的內分泌科醫生立即建議她減掉10到15磅——這成了湯恩長大後看過的每一位醫生的口頭禪。似乎她的糖尿病透過非常低水平的胰島素得到了很好的控制,這並不重要;早在1990年代的研究就表明,減肥與糖尿病患者更好的血糖管理之間存在關聯,因此減肥方案是標準的。湯恩從十幾歲起就開始節食,但從未長期保持體重減輕。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

2016年,湯恩看了一位新的內分泌科醫生,他將她的診斷改為青少年發病型糖尿病,這是一種遺傳性的疾病。湯恩說,即使有了準確的診斷——並確認她的糖尿病是遺傳性的,與體重無關——讓她變得更瘦的執念仍然存在。她的醫生開了一種名為Victoza的糖尿病藥物,該藥物也用於標籤外減肥。湯恩嘗試了一個月,但經歷了嚴重的胃酸反流,以至於她無法去上班。那時,減肥手術似乎不可避免。“我似乎無法用其他方法保持體重,”她說。“我有信心可以照顧好我的糖尿病,但似乎沒有人可以將這兩件事分開。”

在減肥手術後的六個月內,湯恩的體重指數(BMI)降至19.1,這在她身高的人群中處於“正常”範圍的低端。2017年5月,湯恩得以停止使用胰島素泵,她的內分泌科醫生將這一勝利歸功於她的體重減輕。在2017年12月她外科醫生辦公室的複診中,一位醫師助理似乎對結果感到非常興奮。“恭喜你,你可以在假期多吃些餅乾了!”湯恩回憶起醫師助理對她說的話。但湯恩感覺自己對食物失去了控制。她開始痴迷於在健身應用程式上跟蹤運動和卡路里。她說:“我限制得太厲害了,以至於我的身體處於緊急模式。” “我會站在我的廚房櫥櫃前,想象自己吃掉裡面的所有東西。” 幾周後,湯恩向一位治療師尋求幫助,治療師診斷她患有厭食症,並將她轉診到馬賽克診所,以便在康復期間接受醫療監督。湯恩一開始並不完全相信她的治療師:“我患有限制性飲食失調症的想法令人震驚,”她說。“我以為我只是在做我一直被告知要做的事情。”

與湯恩之前的醫生不同,梅茨並沒有讚揚她的病人體重急劇下降。事實上,梅茨是一位內科醫生,她對長期以來認為減肥對於最佳糖尿病護理是必要的信念持懷疑態度。“將減肥與A1C[血糖測量值]改善聯絡起來的研究問錯了問題,”她說。透過限制性飲食,體重可能會暫時下降,但她認為,導致改善的是飲食習慣和運動的改變,而不是體重減輕。“如果這些行為改變過於限制性,”梅茨補充道,“它們可能會使問題變得更糟。”

在瞭解了湯恩的病史後,梅茨下令進行心電圖檢查——然後重複了三次,以確認湯恩的靜息心率已降至50次/分以下,遠低於正常範圍60至100次/分。(雖然低心率在耐力運動員中被認為是健康的,但它們通常是嚴重體重減輕和營養不良的危險併發症,這也可能導致心律失常甚至死亡。)梅茨還進行了血液檢查,結果顯示膽固醇和雌激素水平已降至更年期水平,這兩種都是厭食症常見的副作用。梅茨向她的病人展示了檢查結果,並說:“這些都不正常。” 這對湯恩來說是一個深刻的警醒時刻。“我的其他醫生甚至從未注意到,”她說。“這是我第一次明白,我現在體重過輕比我體重最高時更危險。”

質疑以體重為中心的醫療保健模式

對於梅茨來說,湯恩一生的醫療保健經歷是關於高體重負面信念如何導致帶有偏見的醫學,從而傷害而非治癒的經典案例。在湯恩的案例中,她的醫生專注於減肥來控制她的糖尿病,這導致他們錯過了其他危險訊號,甚至加強了她紊亂的飲食行為。2018年5月,一位名叫艾倫·莫德·貝內特的加拿大婦女在被診斷出患有晚期癌症僅幾天後就去世了;在她的訃告中,她的家人寫道,貝內特多年來一直在為她的症狀尋求醫療護理,但得到的卻只有減肥建議。“當患者因體重而感到羞愧時,我們在典型的就診中一直看到這種汙名,”梅茨說。“人們會根據他們的體型對他們的健康和生活方式做出假設,他們通常會收到減肥建議,而不是針對他們健康狀況的循證治療。”

梅茨曾在杜克大學醫學院就讀,並在舊金山完成了住院醫師實習,之後在紐約成為主治醫師。她估計,她作為醫生的最初五到七年都是在那種以體重為中心的模式下度過的。“我的私人診所患者都來詢問減肥,我立刻就投入其中,”她說。事實上,自20世紀初以來,絕大多數醫療保健提供者一直認為他們應該關注這一點,當時人壽保險業開始收集資料顯示,較高的體重預示著較短的壽命。在1970年代,生理學家安塞爾·基斯發表研究,確定了膳食脂肪與心臟病之間的相關性,並提出了現代BMI系統,這是一種基於體重和身高的身體脂肪測量方法,許多醫生用它來按體重對健康進行分類。

到1985年,美國國立衛生研究院已採用BMI作為評估身體脂肪的兩種官方方法之一,1998年,美國國立衛生研究院召集的一個專家小組制定了指南,將此前被歸類為正常體重或僅超重體重的2900萬美國人劃歸為超重和肥胖類別。“這造成了‘肥胖流行病’,並真正加強了對體重作為健康風險因素的關注,”俄亥俄州牛津市邁阿密大學的社會心理學助理教授傑弗裡·亨格說,他研究受汙名化人群的健康。

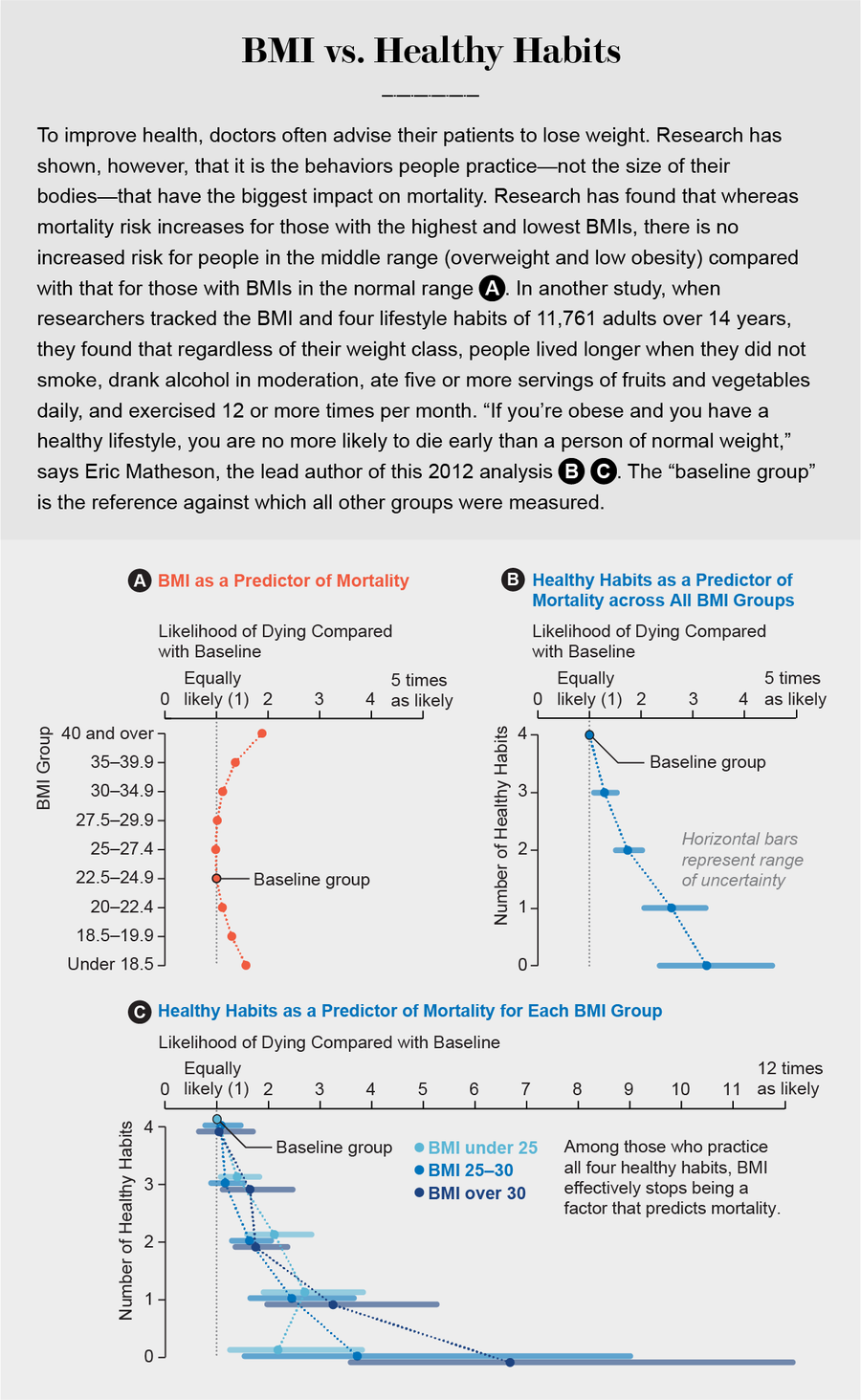

圖片來源:阿曼達·蒙塔涅斯;資料來源:“BMI與總體和特定原因死亡率的關聯:一項針對英國360萬成年人的基於人口的佇列研究”,作者:克里希南·巴斯卡蘭等人,發表於《柳葉刀糖尿病與內分泌學》,第6卷;2018年10月30日(BMI資料);“超重和肥胖個體的健康生活方式習慣與死亡率”,作者:埃裡克·M·馬修森等人,發表於《美國家庭醫學委員會雜誌》,第25卷,第1期;2012年1月(健康習慣資料)

1998年指南的捍衛者表示,研究有力地支援了這種轉變以及醫學界更加關注體重作為健康風險的必要性。“肥胖確實有一些負面影響,這幾乎是不容置疑的,”印第安納大學-布盧明頓公共衛生學院院長兼傑出教授大衛·艾利森說。“很明顯,它會導致血壓升高和慢性炎症,這兩者都會導致問題。” 但體重汙名(也稱為體重偏見)也會造成傷害,體重汙名被定義為對體重較高的人群以刻板印象、偏見甚至公開歧視表達的一系列負面態度或信念。它會影響科學家進行研究的方式,導致對體型與健康之間關係的理解存在差距。它會導致診斷遺漏或延誤,並給患者帶來慢性壓力。與此同時,醫學界透過專注於減肥來解決美國健康問題的目標已被證明幾乎不可能實現。

雖然體型較大的人患心臟病、糖尿病和其他慢性病的機率較高,這是眾所周知的,但這種關係背後的一些機制並不簡單。主流體重研究人員認為,高體重本身會導致血壓升高和炎症,從而導致這些疾病。而另一些人,如生理學家林多·培根則認為,體重對健康的貢獻是複雜的,疾病的根本原因更可能是患者的基因、生活習慣和環境的交叉。

在某些情況下,資料顯示,較高的體重實際上可以預防某些健康狀況。在2000年代初期,研究人員開始注意到,BMI較高的心臟手術患者的生存率高於身材較瘦的患者;這種現象被稱為“肥胖悖論”,並且在骨質疏鬆症(據認為體重較高可以改善骨礦物質密度)、重傷和某些癌症患者中也得到了證實。

美國疾病控制與預防中心於2005年首次釋出的國家健康與營養調查(NHANES)中對體重和死亡率相關性進行的大型流行病學分析表明,較高的體重實際上有助於人們在某些重大疾病中倖存下來,這可能部分解釋了為什麼超重和低度肥胖BMI類別的人總體死亡風險較低。這項研究記錄了BMI水平與死亡率之間關係的“J形曲線”,這意味著,雖然BMI最高和最低的人的死亡風險增加,但與BMI在正常範圍內的人相比,處於中間範圍——超重和低度肥胖——的人的死亡風險沒有增加。

“隨著我們隨著時間的推移跟蹤人群,J形曲線的最低點在BMI量表上越來越高,”研究“肥胖悖論”的艾利森解釋說。“可能是我們有更好的治療方法,所以肥胖不像以前那樣快地殺死你。” 但這些發現令人驚歎,並被歸類為悖論,這一事實本身就突顯了體重偏見在我們思考體重和健康的方式中所起的作用,汙名研究人員說。“悖論是矛盾的或看似荒謬的東西,”亨格指出。“這個術語之所以存在,僅僅是因為胖人實際上可能是健康的,這被認為是荒謬的。”

對體重和健康的科學理解與對體型的文化偏見同步發展,導致人們相信體重是個人的責任和意志力問題。自大約1960年以來的大量研究表明,當孩子們看到各種體型的孩子的照片時,幾乎總是會將胖孩子評為他們最不喜歡的孩子。在1980年的一項實驗中,一位名叫威廉·德容的公共衛生研究人員發現,高中生看到一張體重較重的女孩的照片時,會認為她比正常體重的物件更懶惰、更缺乏自律,除非他們被告知她的體重是由甲狀腺疾病引起的。“除非肥胖者能為他們的體重提供‘藉口’……或者能提供成功減肥的證據,否則他們的性格將受到質疑,”他寫道。

德容和其他人早期關於體重汙名的發現經常被主流研究人員和醫療保健提供者駁斥。然後,在2000年代初期,一位名叫萊斯利·魯德的富有捐助者,他在食品和飲料行業發了財,他找到耶魯大學醫學院的一組體重研究人員,請他們研究這種汙名對體型較大的人的影響。“我曾經比現在超重得多,這讓我對超重人群的感受以及他們面臨的歧視有了第一手的瞭解,”魯德在2006年耶魯大學的新聞稿中被引述說。“在這個領域幾乎沒有什麼工作要做,”杜克大學公共政策教授、後來成為魯德食品政策與肥胖中心主任的凱利·布朗內爾說。當時是布朗內爾研究生的麗貝卡·普爾自願領導這項工作。“基本上,麗貝卡建立了這個領域,”布朗內爾說。“我們很快就被我們發現的東西驚呆了。”

今天,大量證據表明,體型較大的人不僅在醫療保健環境中,而且在工作場所、學校和媒體中都經歷過偏見。普爾現在是康涅狄格大學魯德中心副主任,她和其他科學家開始展示,長期生活在這種內部和外部體重汙名中如何對身心健康產生負面影響。2020年3月,普爾和她的35位同事在《自然醫學》雜誌上發表了一份共識宣告,譴責體重汙名“與目前的科學證據不符,目前的科學證據表明,體重調節並非完全受意志控制,生物、遺傳和環境因素對肥胖起著至關重要的作用”。他們還發布了一項承諾,由包括美國糖尿病協會在內的100多個醫療和科學組織簽署,承諾透過“以尊嚴和尊重對待超重和肥胖個體”,特別是在工作場所、教育和醫療保健環境中,來消除體重汙名。

然而,減肥仍然被宣傳為降低死亡率和控制心臟病和糖尿病等慢性病的醫療必需品。這就是為什麼一小部分但不斷壯大的體重研究人員正在推動用“體重包容性”方法取代以體重為中心的醫療保健模式,這種方法由梅茨和全國其他一些醫療從業人員率先實施。採用這種策略的醫生根據血壓、膽固醇和其他生物標誌物評估患者的健康和醫療需求,他們關注改善飲食和運動相關行為所能帶來的健康益處,而不管這些改變是否會降低體重。這些因素可能比BMI更有助於衡量健康結果。正如培根和體重科學研究員露西·阿弗拉莫在他們2011年發表在《營養雜誌》上的證據綜述中所總結的那樣,一些隨機臨床試驗和流行病學研究表明,即使研究物件沒有減肥,飲食和運動習慣的改善也可以降低血壓並取得其他生理上的進步。“我們真正做的是將患者視為複雜的人,而不是將我們所有的健康問題都透過他們的體重來引導,”梅茨解釋說。“我們正在退後一步,看看不同的器官和身體系統如何相互作用,以及患者的環境,甚至整個社會,如何影響他們的健康。” 如果這種方法能夠帶來更健康的結局,那麼醫療和體重科學界是否準備好放下體重秤上的數字?

體重汙名如何造成傷害

與大體型相關的負面聯想似乎在醫療保健環境中造成了真正的傷害。約翰·霍普金斯大學醫學院副教授金伯利·古德祖恩發現,在醫生辦公室因體重而受到汙名化的人不太可能再回來。古德祖恩在分析了208例患者與39位初級保健醫生會診的錄音後發現,根據2013年發表在《肥胖》雜誌上的一項研究,醫生與體重較重的患者建立的情感聯絡較少。在另一篇2014年發表的論文中,她發現21%的超重和肥胖BMI患者認為他們的醫生“對他們的體重進行了評判”——因此,他們明顯不太可能信任他們的醫生。

這種不信任似乎與患者的社會經濟地位無關。在一項2006年的研究中,68%的體重較重的女性報告說,由於體重原因,她們推遲了就醫,儘管超過90%的研究參與者都有醫療保險。古德祖恩說,她在臨床上一直觀察到這種情況:“我經常看到一位患者10年來沒有看過醫生,現在我告訴他們他們患有糖尿病或高血壓。誰知道有多少這些問題本可以預防,或者至少可以透過早期護理得到更好的管理?”

圖片來源:丹·塞林格

即使體型較大的患者繼續尋求醫療護理,他們提供者的體重偏見也可能會損害他們接受的護理質量。“想想我們對體重較高的人的所有刻板印象,他們懶惰、缺乏意志力,並且對自己的健康不感興趣,”亨格說。“如果你帶著這種眼光走進臨床會診,當然會影響你提出的問題和你對患者的態度。” 研究表明,臨床醫生可能不太願意為BMI較高的患者提供標準護理。在一項針對1316名醫生的調查中,17%的人表示他們不願意對肥胖BMI患者進行盆腔檢查。在2011年一項關於報告呼吸急促和其他幾種疾病的患者的研究中,醫學生傾向於為體型較大的患者開具減肥策略,而不是症狀管理。

梅茨說,她在15年前在杜克大學的一家初級保健診所工作時,首次意識到醫療保健中體重汙名的普遍存在。她知道,當她治療飲食失調症患者時,避免稱體重或討論減肥策略至關重要,因為任何對體型的關注都可能引發他們深深內化的羞恥感以及他們對飲食失調和其他破壞性行為的傾向。“但是,然後我會離開那位患者,走到隔壁去看一位沒有被診斷出患有飲食失調症但真的想讓我幫助他們減肥的人,”她回憶道。梅茨無法調和她與體型較大的患者談論份量控制和卡路里計數時感受到的脫節感——他們中的許多人都在以極端的方式節食和鍛鍊——而這些相同的行為在她的體型較瘦的患者中會引起擔憂。

事實上,研究表明,限制性飲食失調症在體型較大的人群中可能更為普遍。經典神經性厭食症僅在美國人中診斷出0.6%,部分原因可能是其診斷標準之一是患者必須達到“極低的體重”。但非典型性厭食症於2013年被新增到第五版《精神疾病診斷與統計手冊》中,現在用於診斷那些原本符合厭食症標準但體重不足的患者。2014年的一項研究發現,到20歲時,美國有2.8%的女性患有這種厭食症。其他關於飲食失調症的研究表明,在較高體重時患上飲食失調症的患者,與體型較瘦的患者一樣,面臨著低血壓和心率緩慢等醫療併發症的風險,而且他們通常在接受治療前掙扎更長時間,可能是因為醫生忽視或誤診了他們的症狀。“開具減肥處方並沒有促進我患者的健康,”梅茨說。“它造成了傷害。”

體重汙名造成的傷害似乎遠遠超出誤診。對來自國家酒精及相關狀況流行病學調查中收集的21000多名美國成年人的資料進行的一項2016年分析發現,即使研究人員控制了受試者的社會經濟地位、身體活動水平和BMI,一個人的體重汙名經歷與心臟病、胃潰瘍、糖尿病和高膽固醇的發生率增加之間也存在顯著關聯。

普爾和其他體重汙名研究人員進行了實驗研究,結果表明,隨機分配到“體重汙名刺激”的人,與分配到非汙名化經歷的人相比,始終具有更高的生理壓力反應,例如皮質醇水平升高。(羅格斯大學和加州大學洛杉磯分校的心理學家進行的一項研究涉及一位研究人員告訴不知情的志願者,他們不能參加獨家購物體驗,因為他們太胖了,可能會撐壞衣服。)這些資料表明,體重汙名可能不僅僅是不愉快的生活;它實際上可能導致體重較高的人群不成比例地出現的某些不良健康結局。普爾解釋說:“我們知道生理壓力在體重中起作用,因為較高水平的皮質醇會導致體重增加。” “體重汙名是一種慢性壓力。因此,這會產生慢性的健康影響,無論是在生理上,還是在人們應對壓力的方面。”

如果體重汙名可以透過提高皮質醇水平和血壓直接影響健康,也可以透過損害體重偏見醫生為體型較大患者提供的護理質量間接影響健康,那麼體型較大的人健康狀況較差是否不僅僅是因為他們的實際體型,還因為他們因體型而受到世界的對待方式?“是的,”布朗內爾毫不猶豫地說。他不否認體重與健康之間生物途徑的證據。“肥胖會導致身體發生變化,進而增加風險因素,進而導致疾病,”他解釋說。“但還有其他途徑。每條途徑都會因體重汙名的存在而加劇。”

放下體重秤對每個人來說都很困難

在馬賽克診所,50歲的萊斯利·斯科特來做體檢,她仍然想稱體重。她說,這是她習慣了的,聳了聳肩。醫療技術人員照做了,但在檢查之前,梅茨沒有看那個數字。她更關心病人的心理健康。在上次就診期間,斯科特提到,兼顧工作和照顧年邁的母親很困難。今天,斯科特說她的兄弟最近去世了,她一直感到抑鬱。

梅茨合上筆記型電腦,將凳子拉近她的病人。“我很抱歉,”她說。“這是一個可怕的損失。” 他們談了幾分鐘關於斯科特的症狀,例如她如何在睡眠和記住吃飯方面掙扎。“我知道我需要更好地照顧自己,”斯科特說。“我可能應該開始回到健身房,多走路。”

“你喜歡這些活動嗎?”梅茨問。“在你繁忙的日程中,即使每週一次或兩次,這可行嗎?” 斯科特認為可能可行。梅茨繼續檢視斯科特的生命體徵;她的血壓略有升高。“這不在你需要藥物治療的範圍內,但這需要我們關注,”她告訴斯科特。

“我認為這是我的飲食和體重,”斯科特說。“幾年前曾經很高。然後我減肥了,但現在又長回來了。”

梅茨停頓了一下。她小心翼翼地選擇接下來的話,確保避免任何對斯科特或她以前醫生的批評。“我們在醫療保健機構經常聽到減肥本身可以治療像血壓這樣的疾病,”她說。梅茨繼續說,醫學文獻真正表明的是,有幫助的並不一定是減肥;更有可能的是,我們的行為如何改變。“所以,我想知道:上次你的血壓好轉時,你是否開始從事不同的行為?”

“嗯,”斯科特說,“我擺脫了一種壓力很大的情況。” 以前她在當地監獄上12小時的夜班;當她開始一份危險性較低的白天保安工作時,“我的血壓好多了。”

梅茨感覺到一個機會。這些時刻是患者經常開始自己將點連線起來,並看到完全專注於他們的體重是如何妨礙更大的健康目標的。梅茨擔心,在另一家醫療機構,斯科特的體型可能使她的抑鬱症太容易被忽視。當她以前血壓升高時,沒有人問斯科特關於她的工作或飲食習慣,更不用說她在夜班和獨自撫養三個孩子的壓力之間掙扎時的精神健康了。“一直以來都只是,‘如果你減掉體重,你就不用吃藥了’,”斯科特說。

梅茨解釋了斯科特以前的工作造成的壓力、睡眠不足和不規律的飲食習慣可能如何導致她以前的高血壓。然後她指出,在她兄弟去世後的幾個月裡,斯科特又開始為這些相同的問題掙扎,儘管原因是不同的。他們討論了一項計劃,開始透過藥物、諮詢和一些適度的體育活動目標來管理斯科特的抑鬱症。減肥話題被排除在外。“我現在對你的擔憂是:你吃得足夠嗎?” 梅茨說。斯科特點點頭笑了。

即使像梅茨這樣的醫生想要提供以體重為中心的醫療保健模式的替代方案,他們也經常與期望獲得減肥處方的患者作鬥爭。然而,體重是一種遠不如專家們長期以來認為的那樣容易改變的特徵。《美國心理學家》雜誌上的一篇關於減肥干預措施有效性的證據綜述發現,無論人們遵循哪種飲食,他們在任何方案的最初9到12個月內都可以減輕一些體重,但在接下來的兩到五年裡,他們平均會回增除2.1磅以外的所有體重。不節食的對照組在此期間也增加了體重,但平均僅增加了1.2磅。“節食者幾乎沒有好處可以展示他們的努力,而不節食者似乎並沒有因他們缺乏努力而受到傷害,”該論文的合著者之一,現任明尼蘇達大學心理學教授的特蕾西·曼恩說。“體重反彈似乎是節食的典型反應,而不是例外。” 布朗內爾在他在魯德中心工作期間研究了預防肥胖的公共政策方法,他同意關於功效和永續性的資料“太令人沮喪了”,既因為人們在減肥方面付出了巨大的努力,也因為他們在體重減輕和隨後的反彈之間迴圈似乎進一步提高了他們患健康問題的風險。

的確,註冊營養師達娜·斯特凡特(Dana Sturtevant)花了七年時間管理臨床試驗中的減肥干預措施,比較高血壓的治療方案。“我們試驗中的每個人都接受了相同的六個月課程,他們在六個月內確實減輕了一些體重,”她回憶道。“但兩年後隨訪時,他們總是回到起點,甚至更高。當我在會議上提出這個問題時,研究人員會說,‘這是參與者沒有遵守我們方案的錯。’” 她的同事們從未想過要質疑該方案,或者體重減輕是否應該成為首要目標。斯特凡特開始對她的工作“感到不道德”;她與人共同創立了一個名為“身體信任中心”的組織,該組織教導醫療保健提供者如何提供知情的創傷和體重包容性護理。“我們沒有針對高體重且能帶來持續效果的循證治療方法,”斯特凡特說。“如果一種藥物有這種失敗率,醫生會停止開處方。”

梅茨感嘆,將體重包容性或“非節食”治療與減肥方案進行比較的研究相對較少。2005 年的一項研究隨機分配了 78 名肥胖女性,分別進行節食方案或“健康體魄”干預。對於後者,參與者接受了關於身體接納的諮詢,被鼓勵將自我價值與體重分開,並接受了關於直覺飲食技巧和尋找自己喜歡的體育鍛煉策略的教育。節食者體重減輕了,但又反彈了;他們更可能退出該計劃,並且與使用非節食干預的人相比,整體健康結果的改善更少。2018 年的一項研究發現,遵循類似的“健康體魄”方案有助於參與者改善其心理健康、身體耐力和整體生活質量,即使他們沒有減輕體重。梅茨說,這些結果令人鼓舞,但需要更多資料來理解和微調這種方法。

梅茨經常提到的一項此類研究是 2012 年埃裡克·M·馬修森(Eric M. Matheson)及其同事發表的 NHANES 資料分析,馬修森是南卡羅來納醫科大學家庭醫學教授。他們發現,生活習慣是死亡率的有力預測指標,因為無論體重等級如何,當人們養成健康的生活習慣時,例如不吸菸、適量飲酒、每天吃五份或更多份水果和蔬菜以及每月鍛鍊 12 次或更多次時,壽命都會更長。“如果你肥胖但生活方式健康,那麼你比正常體重的人更不可能早逝,”馬修森說。

他的資料中存在一些差異;例如,吃更多蔬菜與正常體重和超重人群的較低死亡率相關,但與肥胖人群無關,而定期鍛鍊似乎對正常體重和肥胖人群有幫助,但對超重人群沒有幫助。馬修森不知道如何解釋這些發現。但一種可能的解釋是,體重分類本身有些武斷,即使是主流體重研究人員也承認這一點。“在 BMI 的每個水平上,人們可能具有不同程度的體脂,或者由於完全不同的因素或因素組合而達到該尺寸,”艾莉森說。“當我們試圖說他們的肥胖程度是否會引起健康影響時,他們的年齡、種族、性別和遺傳背景都會發揮作用。這不像說肥胖是不好的那麼簡單。你必須知道對於什麼、對於誰、對於何時。”

梅茨不確定她是否已經找到了最佳的醫療保健方法,但她每天都會看到患者,他們肯定她正在朝著正確的方向發展。在體檢進行到一半時,陶恩提到她最近剛從飲食失調治療中出院。“太棒了!” 梅茨說,臉上露出了溫暖的笑容。他們進一步談論了陶恩的飲食,梅茨深思熟慮地組織了對話,詢問“你的身體在吃完東西后會給你反饋嗎?”而不是像其他醫生可能做的那樣,就吃什麼或避免吃什麼提供指示性建議。

體重包容性模型的一個風險是,關於“健康習慣”的對話仍然很容易變成更多評判患者遵守醫囑能力的機會;談論份量控制和“生活方式改變”可能會被視為鼓勵減肥的委婉說法。但梅茨決心只推動對她的患者來說可持續的改變,並且無論是否導致體重減輕,這些改變都具有明顯的益處。

陶恩後來告訴我,從飲食失調症中恢復過來的最大挑戰之一是接受她的體重不是她需要控制的東西。“我不知道我是否會保持較小的身材。這很複雜,因為我對作為一個身材較大的人所受到的待遇有很多殘留的創傷,”她說。但梅茨幫助她認識到,專注於變得苗條而不是健康,已經導致了嚴重的醫療後果。“有一位醫生可以完全將體重從我的醫療保健中移除,這真是改變了我的人生。”