想象一下,進行一次基因檢測,可以告訴你個人罹患特定疾病(如癌症、心臟病發作甚至新冠)的併發症和死亡風險。 這種測試的版本確實存在——儘管並不完善。

全基因組關聯研究 (GWAS) 正成為評估新冠風險的越來越常見的方式。 該方法透過識別人類基因組上使個體患重病的風險增加或降低的位置(或基因座),具有對抗該疾病的潛力。 科學家們希望它最終能為新的治療方法開啟大門。

倫敦公司 Genomics England 的首席基因組資料科學家阿塔納西奧斯·庫薩塔納斯說:“全基因組測序可以讓你檢查基因組中的每一個鹼基對。” “這使你能夠以更高的精度找到可能與較高風險相關的特定基因。”

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

然而,一些專家警告說,僅靠 GWAS 不足以準確評估新冠風險。 他們說,基因組分析可能難以與社會風險因素區分開來,並可能使衛生系統面臨歧視。

基因公司 Regeneron 的研究員曼努埃爾·費雷拉是一個團隊的成員,該團隊正在使用 GWAS 透過篩選來自四個彙總資料庫的數千個基因組來尋找與新冠風險相關的基因座。 在他們最近發表在三月份的《自然遺傳學》上的研究中,費雷拉和他的合著者計算了資料,發現攜帶 ACE2基因的罕見變異 的個體患嚴重新冠的風險似乎比普通人群低近 40%。 費雷拉說,這是“我們所說的‘強烈效應’”。

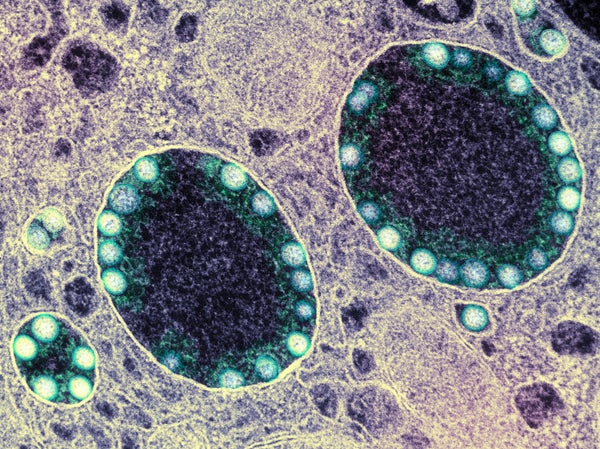

ACE2基因編碼位於細胞表面的特殊 ACE2 蛋白。 通常,該蛋白質透過允許特定的蛋白質片段進入或離開細胞來幫助調節血壓和炎症等物質。 但它也為導致新冠的病毒 SARS-CoV-2 提供了細胞感染入口。 當病毒與 ACE2 蛋白接觸時,它會像毛刺鉤住襪子一樣,用其外部刺突蛋白抓住蛋白。 從那裡,病毒進入其目標細胞。

但是費雷拉發現,攜帶特定ACE2基因變異的人細胞表面上的蛋白質受體大約減少了 39%。 研究人員假設,因此,較少的 SARS-CoV-2 病毒能夠進入這些人的身體,從而顯著降低他們患上嚴重新冠的風險。 費雷拉說:“從某種意義上說,這並不完全令人驚訝,因為我們知道病毒需要[這些]受體才能進入細胞。”

愛丁堡大學的研究臨床醫生肯尼斯·貝利最近與 Genomics England 的庫薩塔納斯合作進行了一項研究,該研究 發現了 16 個與嚴重新冠風險相關的新基因座。 貝利認為,其中一些是新藥物療法的潛在目標。 他說:“我確信還有更多我們尚未充分了解其生物學的療法目標。”

但是其他研究人員警告說,在預測嚴重新冠時,即使使用全基因組分析,也幾乎不可能將遺傳風險與諸如獲得醫療保健和工作條件等社會風險因素區分開來。

艾爾西·塔韋拉斯是馬薩諸塞州總醫院的一名兒科醫生。 但是當大流行爆發時,她像她所在領域的許多其他人一樣,被拉到重症監護病房,以幫助治療湧入的患者。 她立刻注意到患有嚴重新冠的患者存在一種模式:大多數是來自低收入社群的有色人種。 許多人不會說英語。

塔韋拉斯說:“我從來沒有想到,我能為護理團隊帶來的最重要的東西不是我的醫學專業知識。” “之所以我能夠在那裡,是因為我可以用我的西班牙語幫助團隊。”

在應對語言障礙和有限的經濟資源之間,塔韋拉斯的許多患者避免尋求治療,直到他們的病情惡化。 其他人住在多代同堂的家庭中或從事一線工作,隔離幾乎不可能。 這些社會壓力使他們面臨更高的嚴重新冠風險——不是因為遺傳,而僅僅是因為環境。

遺傳學家盡最大努力在他們的分析中考慮這種差異。 塔韋拉斯說:“在流行病學上,更好地瞭解遺傳因素 [與社會風險因素] 在多大程度上驅動了疾病的嚴重程度的方法是‘調整其中的一些變數’。” 透過比較具有相似血統、社會經濟地位、性別或病史的個體,科學家可以建立患者發生嚴重新冠的機率的基線。 但即使有了這些控制措施,塔韋拉斯說,“它仍然是不完美的。”

例如,較早的基因分析 將高新冠風險與 A 型血聯絡起來,而低風險與 O 型血聯絡起來。 但隨後的研究發現,O 型血與新冠風險之間的關聯可以忽略不計,而與 A 型血的關聯則不存在。

費雷拉的研究使用了包含數十萬個基因組的資料庫。 這些資料使研究人員清楚地瞭解了受試者的血統和病歷,但幾乎沒有瞭解他們的收入水平、住房情況或主要語言。

費雷拉和他的同事發現,具有歐洲血統的個體攜帶降低新冠風險的ACE2變異的機率約為 200 分之 1。 在具有非洲血統的人中,機率約為 100 分之 1,而在南亞血統的人中,機率約為 25 分之 1(儘管最後一個樣本非常小,並且結果在統計上並不顯著)。 但即使是這些估計也可能充滿問題。

英國開放大學的醫學哲學家阿齊塔·切拉普說:“我們對生物種族作為一個有爭議的類別有著漫長而複雜的歷史。” 她說:“這並不令人驚訝,遺傳學家在新冠肺炎的背景下接受了這一點,”即使祖先類別經常描繪出人口內部多樣性的不完整圖景。 例如,費雷拉的研究查看了近 45,000 名具有歐洲血統的人的基因組,但只有約 2,500 名具有非洲血統的人和 760 名具有南亞血統的人的基因組。

此外,切拉普認為,關注單個基因座會忽略基因在環境中以及在彼此之間相互作用的方式。 她說:“我的基因本身什麼也做不了。”

但是其他研究人員仍然認為尋找與新冠相關的特定基因座具有巨大價值。 愛丁堡大學的貝利說:“我們對分析進行了考察,而且我們不斷得到相同的結果。因此,我們非常有信心這些[影響]是真實的。”

GWAS 還被用於確定 與新冠患者味覺和嗅覺喪失相關的基因座,以及與 新冠感染後發生肺炎相關的標記。 未來的 GWAS 研究可能會揭示統稱為 長新冠 的揮之不去的症狀的奧秘。

最終,切拉普、貝利和其他人一致認為,基因組分析具有開發下一代新冠療法的潛力。 例如,費雷拉對 ACE2 蛋白的研究可能會為預防 SARS-CoV-2 感染提供一條新的途徑:阻斷受體而不是攻擊病毒本身。 目前常用的用於控制血壓的 ACE2 阻斷藥物迄今為止對新冠無效。 但費雷拉認為,專門為新冠開發的阻斷劑可能更可行。 費雷拉說:“我們的基因表明阻斷 [ACE2] 將會很有用。” 而且,隨著疫苗、抗病毒藥物和單克隆抗體在全球範圍內仍然短缺,迫切需要新的療法。

在評估嚴重新冠風險時,關鍵在於平衡內部和外部因素。 塔韋拉斯說:“當然,瞭解遺傳因素的貢獻是有價值的,”只要我們記住“社會風險因素也會對疾病的嚴重程度做出相對貢獻,而我們無法像遺傳突變那樣精確地衡量這些風險因素。”