阿爾伯特·愛因斯坦的名言中,被引用最廣泛的莫過於他那句“上帝不會擲骰子”。人們自然而然地將他的這句俏皮話視為他教條式地反對量子力學的證據,量子力學認為隨機性是物理世界固有的特徵。當一個放射性原子核衰變時,它是自發地衰變的;沒有任何規則會告訴你何時或為何衰變。當一個光粒子撞擊半鍍銀鏡時,它要麼被反射,要麼穿透過去;結果在發生的那一刻之前都是不確定的。你不需要去實驗室就能看到這些過程:許多網站都展示了蓋革計數器或量子光學產生的隨機數字流。這些數字即使在原則上也是不可預測的,因此非常適合密碼學、統計學和線上撲克。

因此,標準的說法是,愛因斯坦拒絕接受有些事情是不確定的——它們就那樣發生了,而且任何人也無能為力去弄清楚原因。在他的同輩中,幾乎只有他一個人堅持經典物理學的機械宇宙觀,認為宇宙像時鐘一樣機械地運轉,每一刻都決定著下一刻。擲骰子這句話成了他一生的另一面的象徵:一個革命者變成反動派的悲劇,他用相對論顛覆了物理學,但在量子理論上,正如尼爾斯·玻爾所說,卻“神遊天外”了。

然而,多年來,許多歷史學家、哲學家和物理學家都對這種說法提出了挑戰。他們深入研究了愛因斯坦的真實言論,發現他對不確定性的思考遠比通常描述的更為激進和細緻。“把故事弄清楚變成了一種使命,”聖母大學的歷史學家唐·A·霍華德說。“當你深入檔案館,看到與普遍敘事的差距時,你會感到驚訝。”正如他和其他人所表明的那樣,愛因斯坦接受量子力學是不確定的——他很可能也應該接受,因為他正是發現其不確定性的人。他不能接受的是,這種不確定性是自然的根本。它給出的所有跡象都表明,它源於理論未能捕捉到的更深層次的現實。他的批評並非神秘主義,而是集中在至今仍未解決的具體科學問題上。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

宇宙是時鐘還是擲骰子賭桌的問題,觸及了我們對物理學的假設的核心:尋找自然界奇妙多樣性背後的簡單規則。如果有些事情的發生沒有理由,它們就標誌著理性探究的極限。“根本的不確定性將意味著科學的終結,”麻省理工學院的宇宙學家安德魯·S·弗裡德曼擔心地說道。然而,縱觀歷史,哲學家們一直認為不確定性是人類自由意志的先決條件。要麼我們都是時鐘裝置中的齒輪,以至於我們所做的一切都是註定的,要麼我們是自己命運的主宰,在這種情況下,宇宙一定不是決定論的。這種二分法對社會如何追究人們對其行為的責任產生了非常實際的影響。關於自由意志的假設滲透到我們的法律體系中;要承擔罪責,犯罪者必須有意圖地行動。法庭不斷糾結於人們是否因精神錯亂、青少年衝動或不利的社會背景而無罪。

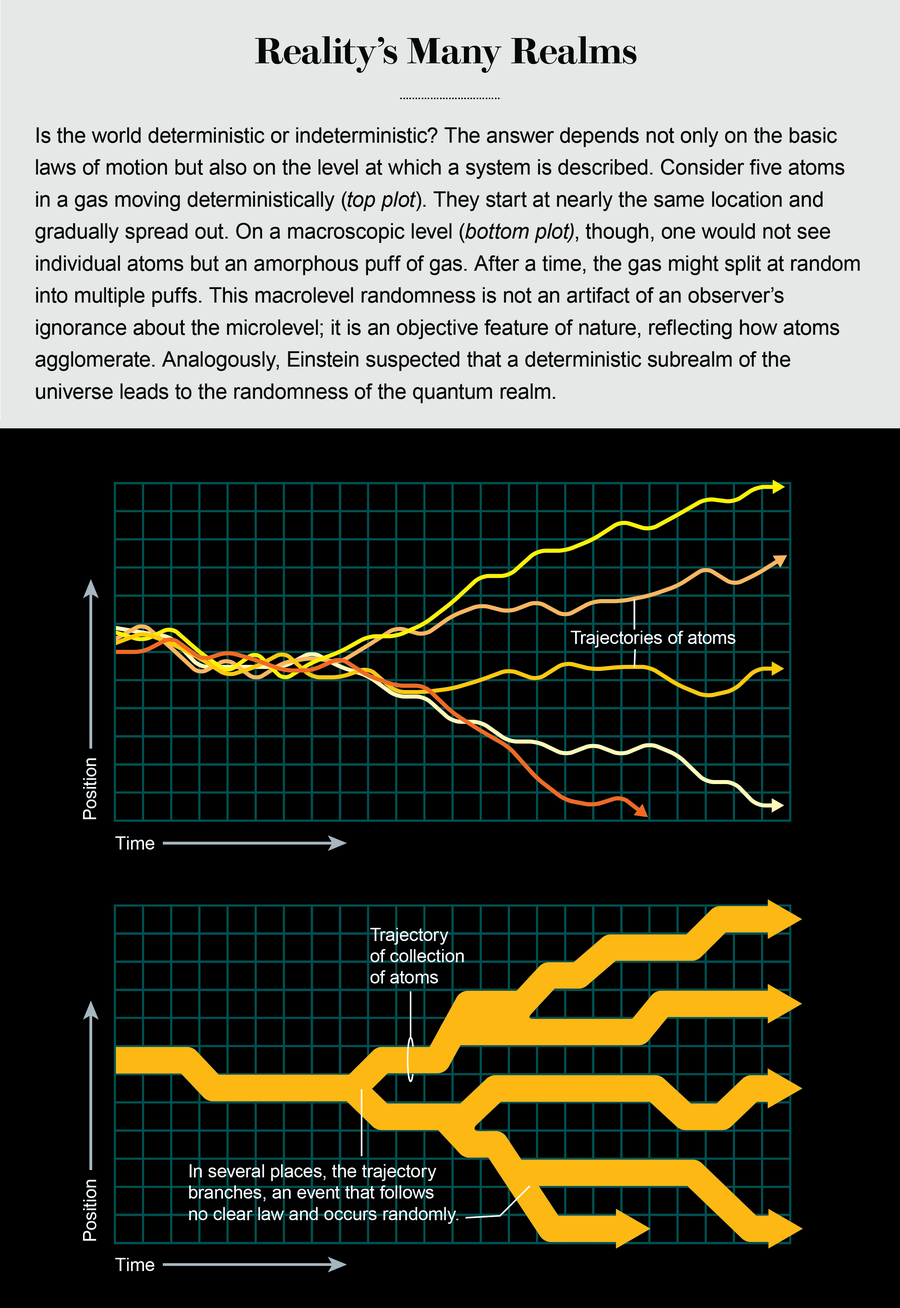

然而,每當人們談論二分法時,他們通常旨在揭示它是錯誤的。事實上,許多哲學家認為,說宇宙是決定論的還是不確定論的是沒有意義的。它可以是任何一種,這取決於你的研究物件有多大或多複雜:粒子、原子、分子、細胞、生物體、頭腦、社群。“決定論和不確定論之間的區別是特定於層級的,”倫敦政治經濟學院的哲學家克里斯蒂安·利斯特說。“如果你在一個特定的層級上有決定論,它完全可以與更高層級和更低層級的不確定論相容。”我們大腦中的原子可以以完全決定論的方式運作,同時仍然給予我們行動自由,因為原子和能動性在不同的層級上運作。同樣,愛因斯坦尋求的是決定論的亞量子層級,而沒有否認量子層級是機率性的。

愛因斯坦反對什麼

愛因斯坦是如何被貼上反量子標籤的,幾乎和量子力學本身一樣神秘。量子的概念——能量的離散單位——是他在 1905 年的獨創,在十五年的時間裡,他幾乎是孤身一人捍衛它。愛因斯坦提出了物理學家現在認為的量子物理學的最基本特徵的大部分內容,例如光具有粒子和波的雙重特性,並且正是他對波動物理學的思考促使埃爾溫·薛定諤在 20 世紀 20 年代發展出了應用最廣泛的量子理論形式。愛因斯坦也並不反對隨機性。1916 年,他表明,當原子發射光子時,發射的時間和方向是隨機的。“這與大眾對愛因斯坦作為機率論的反對者的印象背道而馳,”赫爾辛基大學的哲學家揚·馮·普拉託說。

但是,愛因斯坦和他的同代人面臨著一個嚴重的問題。量子現象是隨機的,但量子理論不是。薛定諤方程是 100% 決定論的。它使用所謂的波函式來描述粒子或粒子系統,波函式表達了粒子的波動性,並解釋了粒子集合可以形成的波動模式。該方程完全確定地預測了波函式在每一時刻會發生什麼。在許多方面,該方程比牛頓運動定律更具決定論性:它不會導致奇點(數量變得無限大,因此無法描述)或混沌(運動變得不可預測)等混亂。

棘手的部分是薛定諤方程的決定論是波函式的決定論,而波函式不像粒子的位置和速度那樣可以直接觀察到。相反,波函式指定了可以觀察到的量以及每種可能結果的可能性。該理論沒有明確說明波函式到底是什麼,以及是否應該將其字面理解為真實存在於世界上的波。因此,它也沒有明確說明觀察到的隨機性是自然固有的還是僅僅是一種表象。“人們說量子力學是不確定的,但這太快了,”瑞士日內瓦大學的哲學家克里斯蒂安·伍特里希說。

維爾納·海森堡,另一位早期的量子理論先驅,將波函式設想為潛在存在的迷霧。如果它未能明確指出粒子的位置,那是因為粒子實際上並沒有位於任何地方。只有當你觀察粒子時,它才會在某個地方顯現出來。波函式可能分佈在巨大的空間區域,但在進行觀察的瞬間,它會突然坍縮成單個位置的狹窄尖峰,粒子會在那裡突然出現。當你僅僅是看一眼粒子——砰!——它就停止了決定論行為,並像孩子們在搶椅子游戲中搶椅子一樣,躍向最終結果。沒有定律支配坍縮。沒有關於它的方程。它就那樣發生了。

坍縮成為哥本哈根詮釋的核心要素,哥本哈根詮釋是以玻爾的研究所和海森堡早期工作的大部分所在地城市命名的量子力學觀點。(具有諷刺意味的是,玻爾本人從未接受波函式坍縮。)哥本哈根詮釋理所當然地接受了觀察到的量子物理學的隨機性,沒有進一步解釋的可能性。大多數物理學家都接受了它,即使只是因為心理錨定效應:這是一個足夠好的故事,而且它是第一個。

儘管愛因斯坦並不反量子,但他絕對反對哥本哈根詮釋。他反感測量行為應該導致物理系統連續演化的中斷,而這正是他開始抱怨上帝擲骰子的背景。“具體來說,愛因斯坦在 1926 年哀嘆的是這一點,而不是絕對必要條件的決定論的籠統的形而上學斷言,”霍華德說。“他特別深入參與了關於波函式坍縮是否引入不連續性的爭論。”

坍縮不可能是真實的過程,愛因斯坦推斷。它需要超距瞬時作用——一種神秘的機制,確保波函式的左側和右側都坍縮到同一個狹窄的尖峰,即使沒有力協調它們。不僅是愛因斯坦,他那個時代的所有物理學家都認為這種過程是不可能的;它會以超光速執行,顯然違反了相對論。實際上,量子力學不僅給你骰子玩。它還給你成對的骰子,它們總是擲出雙數,即使你一個在拉斯維加斯擲,另一個在織女星擲。對於愛因斯坦來說,骰子一定是裝了鉛的——擁有預先確定其結果的隱藏屬性,這似乎是顯而易見的。但是哥本哈根詮釋否認了任何這樣的事情,暗示骰子確實會瞬間相互影響,即使它們相隔廣闊的空間。

哥本哈根詮釋賦予測量的力量進一步困擾了愛因斯坦。測量到底是什麼?只有有意識的生物或終身教授才能做的事情嗎?海森堡和其他哥本哈根學派人士未能詳細說明。有些人認為我們在觀察行為中創造了現實——這個想法聽起來很詩意,也許有點太詩意了。愛因斯坦還認為,哥本哈根學派人士聲稱量子力學是完備的,是一種永不被取代的最終理論,這需要很大的膽量。他認為所有理論,包括他自己的理論,都是通往更偉大事物的墊腳石。

事實上,霍華德認為,只要愛因斯坦的擔憂得到解決,他就會樂於接受不確定性——例如,如果有人能夠闡明什麼是測量,以及粒子如何在不超距作用的情況下保持同步。作為愛因斯坦認為不確定性是次要關注點的一個跡象,他對決定論的哥本哈根詮釋的替代方案提出了同樣的要求,並且也拒絕了它們。另一位歷史學家,華盛頓大學的亞瑟·範恩認為霍華德誇大了愛因斯坦對不確定性的接受程度,但同意這個人的思想比擲骰子的俏皮話所引導的幾代物理學家所認為的更加紮實。

隨機的想法

愛因斯坦認為,如果你抓住哥本哈根詮釋的漏洞,你會發現量子隨機性就像物理學中的所有其他型別的隨機性一樣:是更深層次運作的產物。陽光束中塵埃粒子的舞蹈揭示了看不見的空氣分子的複雜運動,而光子的發射或原子核的放射性衰變與之類似,愛因斯坦認為。在他看來,量子力學是一種粗線條的理論,它表達了自然界基本組成部分的總體行為,但缺乏捕捉個別案例的解析度。更深入、更完整的理論將完全解釋運動,而不會出現任何神秘的跳躍。

在這種觀點中,波函式是一種集體描述,就像說一個公平的骰子,反覆投擲,每次都會大致相同次數地落在每一面上。波函式坍縮不是一個物理過程,而是知識的獲取。如果你擲一個六面骰子,它落在了,比如說,四點,那麼一到六的範圍就“坍縮”到了四點的實際結果。一個能夠追蹤影響骰子的所有原子細節——你的手將立方體在桌子上滾動的確切方式——的類神惡魔永遠不會談論坍縮。

致謝:Jen Christiansen;來源:“湧現的機遇”,作者:Christian List 和 Marcus Pivato,載於The Philosophical Review,第 124 卷,第 1 期;2015 年 1 月

愛因斯坦的直覺得到了他早期關於分子運動的集體效應的研究的支援——該研究在物理學的一個分支統計力學中進行——他在其中證明了,即使底層現實是決定論的,物理學也可能是機率性的。1935 年,愛因斯坦寫信給哲學家卡爾·波普爾:“我不相信你在你的論題中是正確的,即不可能從決定論的理論中推匯出統計結論。想想經典的統計力學(氣體理論,或布朗運動理論)。”

愛因斯坦思維方式中的機率與哥本哈根詮釋中的機率一樣客觀。儘管它們沒有出現在基本運動定律中,但它們表達了世界的其他特徵;它們不僅僅是人類無知的產物。愛因斯坦給波普爾舉了一個粒子以恆定速度繞圓運動的例子;在圓的給定弧段中找到粒子的機會反映了其路徑的對稱性。同樣,骰子有六分之一的機會落在給定的一面上,因為它有六個相等的面。“他比當時的大多數人更瞭解統計力學機率的細節中存在重要的物理內容,”霍華德說。

統計力學的另一個教訓是,我們觀察到的量不一定存在於更深層次上。例如,氣體有溫度,但單個氣體分子沒有溫度。透過類比,愛因斯坦開始相信,亞量子理論需要與量子力學徹底決裂。1936 年,他寫道:“毫無疑問,量子力學抓住了真理的美麗元素……但是,我不相信量子力學將成為尋找這個基礎的起點,正如反之亦然,人們無法從熱力學(或統計力學)走向力學的基礎。”為了填補更深層次的空白,愛因斯坦尋求統一場論,其中粒子源於看起來不像粒子的結構。簡而言之,傳統觀點認為愛因斯坦否定了量子物理學的隨機性是錯誤的。他試圖解釋隨機性,而不是將其解釋掉。

盡力而為

儘管愛因斯坦的總體專案失敗了,但他關於隨機性的基本直覺仍然成立:不確定性可以從決定論中湧現出來。量子和亞量子層級——或自然界層級結構中的任何其他一對層級——由不同型別的結構組成,因此它們遵守不同型別的定律。即使底層定律是完全規則的,支配一個層級的定律也可能留下真正的不確定性因素。“決定論的微觀物理學不會導致決定論的宏觀物理學,”劍橋大學的哲學家傑里米·巴特菲爾德說。

想想原子層級的骰子。它可以由數萬億個原子結構構成,這些結構在肉眼看來完全無法區分。如果你跟蹤這些結構中的任何一個,當立方體滾動時,它將導致一個特定的結果——決定論地。在某些結構中,骰子最終顯示一點;在其他結構中,顯示兩點;等等。因此,單個宏觀條件(被滾動)可能導致多個可能的宏觀結果(顯示六個面中的一個)[參見上面的方框圖]。“如果我們從宏觀層面描述骰子,我們可以將其視為隨機系統,它承認客觀的偶然性,”利斯特說,他與法國 CY 塞爾吉巴黎大學的數學家馬庫斯·皮瓦託一起研究了層級的齧合。

儘管更高的層級建立在較低的層級之上(用行話說,“依存於”),但它是自主的。要描述骰子,你需要在一個骰子存在的層級上工作,而當你這樣做時,你不可避免地會忽略原子及其動力學。如果你將一個層級與另一個層級交叉,你就會犯下範疇錯誤的謬誤,這就像詢問金槍魚三明治的政治傾向(以哥倫比亞大學哲學家大衛·Z·艾伯特的例子為例)。“當我們有可以在多個層級上描述的現象時,我們在概念上必須非常小心,不要混淆層級,”利斯特說。

出於這個原因,擲骰子不僅僅是表面上隨機的,正如人們有時所說的那樣。它是真正隨機的。一個類神惡魔可能會吹噓它確切地知道會發生什麼,但它只知道對原子會發生什麼。它甚至不知道骰子是什麼,因為那是更高層級的資訊。惡魔永遠看不到森林,只能看到樹木。它就像阿根廷作家豪爾赫·路易斯·博爾赫斯短篇小說《博聞強記的富內斯》中的主人公,一個記住一切但什麼也抓不住的人。“思考就是忘記一個差異,概括,抽象,”博爾赫斯寫道。為了讓惡魔知道骰子落在哪一面,你必須告訴它要尋找什麼。“只有當惡魔被賦予我們如何劃分物理層級的規範時,惡魔才能推斷出更高層級的歷史,”利斯特說。事實上,惡魔很可能開始羨慕我們凡人的視角。

層級邏輯也反過來起作用。不確定論的微觀物理學可以導致決定論的宏觀物理學。棒球可以由隨機行為的粒子構成,但它的飛行軌跡是完全可預測的;量子隨機性被平均掉了。同樣,氣體由執行極其複雜且實際上是不確定論運動的分子組成,但它們的溫度和其他特性遵循非常簡單的定律。更具推測性的是,斯坦福大學的羅伯特·勞克林等一些物理學家認為,較低的層級完全無關緊要。構成要素可以是任何東西,仍然會產生相同的集體行為。畢竟,像水分子、星系中的恆星和高速公路上的汽車這樣不同的系統都遵循相同的流體流動定律。

終於自由了

當你從層級的角度思考時,對不確定性可能標誌著科學終結的擔憂就會煙消雲散。在我們周圍沒有一道巨大的牆,將宇宙中遵守定律的部分與無政府主義和不可解釋的彼岸隔離開來。相反,世界是由決定論和不確定論構成的千層糕。例如,地球的氣候依存於牛頓的決定論運動定律,但天氣預報是機率性的,而季節性和長期氣候趨勢又是可預測的。生物學也依存於決定論的物理學,但生物體和生態系統需要不同的描述模式,例如達爾文進化論。“決定論並不能解釋一切,”塔夫茨大學哲學家丹尼爾·C·丹尼特說。“為什麼會有長頸鹿?是因為‘註定’會有長頸鹿嗎?”

人類嵌入在這個千層糕中。我們有強烈的自由意志感。我們經常做出不可預測的事情,並且在生活中的大多數決定中,我們都覺得我們有能力做出其他選擇(並且經常希望我們已經做出了其他選擇)。幾千年來,所謂的哲學自由意志論者——不要與政治上的自由意志論者混淆——一直認為人類自由需要粒子自由。必須有某種東西打破事件的決定論流程,例如量子隨機性或一些古代哲學家認為原子可以經歷的“偏離”。

這種思路的問題在於,它會解放粒子,卻讓我們受奴役。無論你的決定是在宇宙大爆炸時預先註定的,還是由一個叛逆的粒子做出的,都不是你的決定。要獲得自由,我們需要的不是粒子層級的不確定性,而是人類層級的不確定性。這是可能的,因為人類層級和粒子層級是自主的。即使你所做的一切都可以追溯到早期的事件,你也可以成為你行為的作者,因為你和你的行為都不存在於物質層級,而只存在於宏觀的思維層級。“這種建立在微觀決定論之上的宏觀不確定性可能會確保自由意志,”巴特菲爾德說。宏觀不確定性不是你決定的原因。它就是你的決定。

有些人可能會抱怨你仍然是自然規律的傀儡,你的自由是一種幻覺。但是“幻覺”這個詞本身就會讓人聯想到沙漠中的海市蜃樓和被鋸成兩半的女士:不真實的東西。宏觀不確定性並非如此。它是非常真實的,只是不是根本的。它與生命相當。單個原子是完全無生命的,但大量的原子可以生存和呼吸。“任何與能動者、他們的意向狀態、他們的決定和選擇有關的事情:這些都沒有出現在基礎物理學的概念庫中,但這並不意味著這些現象不是真實的,”利斯特觀察到。“這只是意味著這些是非常高層級的現象。”

將人類的決定描述為大腦中原子的力學,這將是一個範疇錯誤,更不用說完全沒有啟發意義了。相反,你需要使用心理學的所有概念:慾望、可能性、意圖。我為什麼選擇水而不是酒?因為我想喝水。我的慾望解釋了我的行為。大多數時候,當我們問“為什麼?”時,我們是在尋求某人的動機,而不是物理學的背景故事。心理學解釋假定了利斯特所說的那種不確定性。例如,博弈論家透過列出各種選擇,並展示如果你理性地行動,你會選擇哪一個來模擬人類的決定。即使你從未選擇某個選項,你選擇某個選項的自由也會引導你的選擇。

可以肯定的是,利斯特的論點並沒有完全解釋自由意志。層級結構透過將心理學與物理學分離,並給我們機會做出意想不到的事情,為自由意志開闢了空間。但我們必須抓住機會。例如,如果我們每次都透過擲硬幣來做決定,那仍然可以算作宏觀不確定性,但很難被認為是任何有意義的自由意志。有些人的決策能力可能如此衰弱,以至於不能說他們是自由行動的。

這種思考決定論的方式也使得對量子理論的一種詮釋變得有意義,這種詮釋是在愛因斯坦 1955 年去世後幾年發展起來的:多世界詮釋。擁護者認為,量子力學描述了一個平行宇宙的集合——一個多元宇宙——它在宏觀上以決定論的方式運作,但在我們看來是不確定的,因為我們只能看到一個宇宙。例如,一個原子可能會向左或向右發射一個光子;量子理論讓結果不確定。根據多世界詮釋,那是因為相同的情況出現在無數個平行宇宙中;在一些宇宙中,光子以決定論的方式向左傳播,而在另一些宇宙中,光子向右傳播。由於無法分辨我們居住在哪個宇宙中,我們無法預測會發生什麼,因此從內部來看,這種情況似乎是無法解釋的。“宇宙中沒有真正的隨機性,但在旁觀者看來,事物可能是隨機的,”麻省理工學院的宇宙學家馬克斯·泰格馬克說,他是這種觀點的傑出支持者。“隨機性反映了你無法自我定位。”

這與說骰子或大腦可以由無數個原子結構中的任何一個構成非常相似。這些結構可能是各自決定論的,但因為我們無法知道哪一個對應於我們的骰子或我們的大腦,所以我們必須將結果視為不確定的。因此,平行宇宙並不是宇宙中某種奇異的想法。我們的身體和大腦是小型的多元宇宙,正是可能性的多樣性賦予了我們自由。