編者注(9/25/19):9月25日,杜克大學的進化人類學家珍妮·董被評為2019年麥克阿瑟研究員。董的研究重點是狒狒早期生活逆境的後果,這篇文章曾在我們2019年1月號中專題報道。《麥克阿瑟基金會》將她描述為“闡明瞭社會行為和環境條件的表觀遺傳學後果,從而推進了新興的進化醫學學科,併為改善人類健康提供了新的見解。” 為了紀念董的獲獎,《大眾科學》正在重點介紹她的工作。

肯亞南部安博塞利國家公園邊緣的平原上,天剛破曉。在黃熱病樹林中,一群近70只黃狒狒開始了輕鬆的早晨。一些晚起者仍在較高的樹枝上睡覺,但其他狒狒已經一隻接一隻地落到矮小的草地上。

六歲的雌性狒狒海華沙正在為她的姐姐霍哈梳理毛髮,去除汙垢和蟲子。“這就像有人醒來後,洗個澡,刷牙,梳頭一樣,”安博塞利狒狒研究專案的高階野外助理金尤亞·瓦魯特雷輕聲說。“在出發之前,它們會以這樣的方式進行社交。母親會為孩子梳理毛髮。朋友會為朋友梳理毛髮。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

一些幼崽已經在玩耍了。最小的華威還不到兩個月大,有點搖搖晃晃。它仍然有著嬰兒特有的黑色皮毛和鮮豔的粉紅色面部特徵,儘管很快它的皮毛就會變成金色,然後變成灰棕色。它和一個玩伴滾來滾去,像小貓一樣互相拍打頭部。不過,每隔幾分鐘,華威就會回到它的母親海華沙身邊,把自己藏在她的胳膊下片刻,然後再次冒險外出。

華威和它的玩伴的命運引起了蘇珊·阿爾伯茨的特別關注,她站在一輛沾滿泥土的四驅車旁,用雙筒望遠鏡觀察著。阿爾伯茨是杜克大學的進化生物學家,也是該專案的聯合主任,她已經研究這群狒狒34年了。自安博塞利專案於1971年由靈長類動物學家珍妮和斯圖爾特·奧特曼創立以來,其目標一直是挖掘這些動物生活中社會行為的深層進化根源。該團隊最新工作的重點是早期生活事件的長期後果。

華威和它的同伴的勝算已經很小了。它們必須駕馭阿爾伯茨所稱的“達爾文式生死關”。30%到50%的野生狒狒活不過第一年,主要是因為營養壓力、疾病和捕食者。但是,有些個體比其他個體更艱難——例如,如果它們出生在乾旱時期或成為孤兒。在2016年發表的同類研究中,首次前瞻性縱向研究中,安博塞利的研究人員發現,早期逆境會大大縮短預期壽命,最多可縮短一半。

然而,最近,安博塞利的研究人員發現了一種潛在的保護來源,可以抵禦早期逆境:與其他狒狒建立牢固、穩定的關係。現在,他們正試圖弄清楚,個體狒狒在多大程度上可以利用關係來改變其命運軌跡。這不僅對狒狒來說是一個關鍵問題,對那些人生開局不利的人來說也是如此。

狒狒和人類之間顯然存在重大差異。但是,在塑造生命的根本要素方面,兩者之間存在驚人的相似之處——從最早的環境到成年期的社會關係和死亡模式。事實上,對人類健康發育起源的研究發現,低出生體重和不良的孕產婦營養會導致日後患上一系列健康問題的風險更高。回顧性研究發現,早期的心理創傷,如虐待和失去父母,也與成年後出現心理和醫學問題的可能性增加有關。

由於混雜變數較少且壽命較短(但不太短),狒狒為橋接進化和人類健康研究提供了一個有趣的契機,並有助於更好地理解疾病的起源以及如何預防疾病。正如安博塞利的副主任、聖母大學的行為生態學家伊麗莎白·阿奇所說:“我們看到社會支援與動物的壽命之間存在關聯,而它們沒有醫院,也沒有人開車送它們去醫院,這意味著肯定還有其他一些基本的生物學因素在起作用。” 換句話說,健康不僅僅與獲得醫療保健有關。理解這一事實可能會對公共衛生產生深遠的影響。

在安博塞利紮根

當奧特曼一家於1963年首次來到非洲時,很少有靈長類動物學家在野外工作。他們在肯亞和坦尚尼亞花費了數月時間尋找,最終選擇了安博塞利作為野外考察點。這片佔地150平方英里的金合歡樹林和開闊的草原提供了良好的能見度,並且有數千只狒狒可供觀察,還有大象、斑馬和長頸鹿。在1971年建立永久野外考察點後,最初學習數學並最終負責該專案的珍妮·奧特曼認真思考了如何嚴格記錄觀察資料。她開發了一種有條不紊的技術,研究人員在設定的時間內按照一定的順序跟蹤個體動物,仔細記錄每隻動物在做什麼以及與誰在一起。她最終發表的關於抽樣方法的論文(發表於1974年)使在野外有效測量行為成為可能。它已成為靈長類動物學領域的聖經。

奧特曼還推動做了兩件非常不尋常的事情。第一件事是關注雌性動物,當時雄性攻擊行為——以及暴力競爭決定動物命運的假設——往往會搶走風頭。“曾經有一種態度,有時是明確的,有時是隱含的,即雄性是進化所有行動發生的地方,”她在2017年夏天在普林斯頓大學的辦公室與我們會面時說,奧特曼是普林斯頓大學生態學和進化生物學榮譽退休教授。然而,狒狒社會是沿著母系血統組織的。雌性通常一生都待在一個群體中,而雄性則在性成熟時遷徙。“我感覺特別是在哺乳動物中,甚至在包括人類在內的靈長類動物中,雌性不僅控制著自己的生活——在任何人所能達到的程度上——而且還控制著下一代。為什麼這對進化無關緊要呢?” 奧特曼也知道她需要長期堅持下去,收集同一動物群體幾代人的資料。“很明顯,結果是在未來,”她說。“真正的行動發生在生命歷程中。”

今天安博塞利的科學家團隊代表著他們自己的母系血統——學術上的母系血統。奧特曼仍然是主任。阿爾伯茨在1984年大學畢業一年後來到安博塞利,是奧特曼的第一批研究生之一,之後成為主任。兩位副主任,阿奇和珍妮·董,是杜克大學的進化生物學家,都是阿爾伯茨的研究生。他們共同研究從他們跟蹤的六個群體的種群統計學到動物的微生物組和遺傳學的一切。在三位肯亞高階野外助理中,瓦魯特雷是最年輕的,只有23年的經驗。專案經理拉斐爾·穆圖圖阿和二把手塞拉·賽亞萊爾都於20世紀80年代開始為該專案工作。甚至營地工作人員——司機和廚師——也都是老員工。

這種深厚的機構知識的好處在野外是顯而易見的。瓦魯特雷,像穆圖圖阿和賽亞萊爾一樣,一眼就能認出每隻動物——即使在移動或在樹上瞥見時也能認出。當我們觀察狒狒群開始一天的生活時,他使用一本黃色小活頁夾記錄關於出生、死亡、可見傷口和生殖狀態的野外筆記,雌性透過其後部的可變腫脹和顏色來展示生殖狀態。當普查完成後,瓦魯特雷開始以奧特曼多年前設計的方式收集資料。他一次觀察個體狒狒10分鐘,記錄它們在做什麼——吃東西、休息、梳理毛髮等等——以及與誰在一起。他和他的同事確保每隻動物都被觀察相同的總時間。

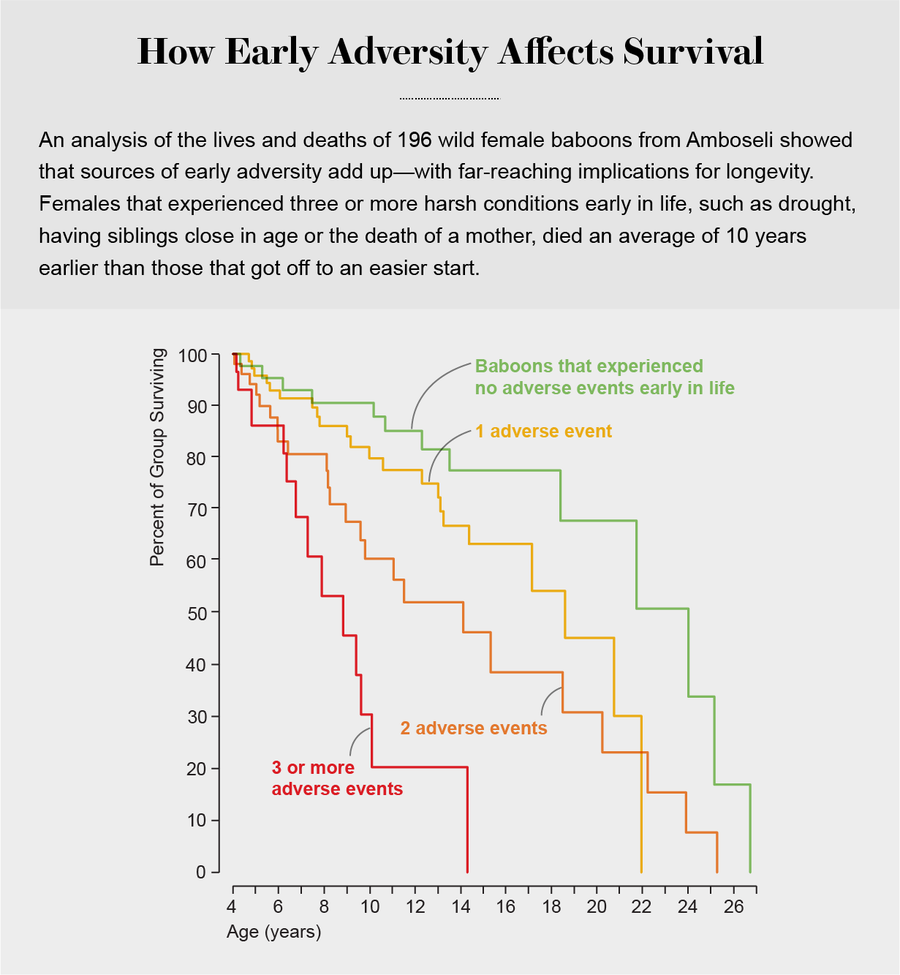

鳴謝:阿曼達·蒙塔埃茲;來源:“早期生活逆境累積預測野生狒狒的壽命”,珍妮·董等人,《自然通訊》,第7卷,第11181條;2016年4月19日

將今天上午的資料乘以每天兩次的觀察時段,每週六天,每年52周和48年,結果就是一個數據庫,其規模在任何其他野生種群中都幾乎是無與倫比的。它包括大約1800只動物,跨越六代半。然而,這些記錄也是非常私密的。編碼後的電子表格重述了成千上萬次個體互動的故事,例如我們剛才目睹的霍哈、海華沙和華威之間的互動。

開端的力量

在積累了四十多年的關於狒狒生活的細節之後,安博塞利的科學家們開始認為他們的研究可能與人類流行病學中一個新興領域有關:健康的發育起源。自20世紀80年代以來,關於早期環境對成人疾病影響的理論越來越有影響力。但它們仍然未經檢驗。在人類中,很難將早期逆境的影響與健康習慣和獲得醫療保健方面的差異區分開來。

發育起源可能很重要的想法出現在1986年,當時已故英國流行病學家大衛·巴克發表了一系列論文中的第一篇,強調子宮內營養不良與成人疾病(如糖尿病、高血壓和心臟病發作)之間的聯絡。除其他外,巴克發現,英國60多歲成年人中2型糖尿病的較高發病率與低出生體重有關。西北大學人類學家克里斯·庫扎瓦解釋說,巴克和他的同事提出了胎兒營養不良可能會為我們傳統上與超重成人相關的慢性疾病設定長期風險的想法。一些其他不幸的自然實驗也暗示了類似的情況。例如,在第二次世界大戰結束時,由於鐵路罷工切斷了食物供應,荷蘭被德國佔領地區居民在1944-1945年冬季面臨饑荒。對倖存者的長期荷蘭飢餓冬季研究表明,在那個饑荒季節出生的荷蘭成年人中,心血管疾病、代謝和認知功能受到了影響。

鑑於這些發現,1992年,巴克和劍橋大學生物化學家C·尼古拉斯·黑爾斯提出了節儉表型假說,該假說認為,面臨惡劣早期條件的生物體必須為了短期生存而損害發育的某些方面(例如,胎兒營養不良可能會改變葡萄糖代謝)。大約十年後,他們注意到,在某些物種中,特別是昆蟲中,早期條件實際上可以用來預測成年環境。他們完善了他們的假說,並將其更名為“預測性適應反應”,這表明適應困難的早期條件可以更好地為生物體在以後的生活中應對類似條件做好準備。該理論強調,錯配——早期營養不良後接著是充足的食物——將是疾病的根源。這個想法迅速在公共衛生專家中流行起來。“這些模型被廣泛接受的程度再怎麼誇大也不為過,”阿爾伯茨在最近的一次演講中說。

適應性反應的變化取決於發育可塑性的概念,發育可塑性是生物體找到多種方式來應對和適應其環境的能力。這一原則的最佳例證是在短壽命動物中,例如一種西伯利亞田鼠。根據子宮內接收到的母體褪黑激素的線索,夏季早期出生的田鼠成熟並迅速繁殖,而那些在白天變短時出生的田鼠則發育較慢,並且直到太陽再次返回才繁殖。

其他研究人員無意中發現了早期心理和社會壓力投下的長長陰影。在20世紀80年代,文森特·J·費利蒂是一位在加利福尼亞州經營一家肥胖診所的醫生。他有一位病人的體重似乎與她小時候遭受的性虐待有關。這促使費利蒂尋求童年家庭功能障礙與成人疾病和危險行為之間的聯絡。

費利蒂與當時在美國疾病控制與預防中心的羅伯特·安達等人合作,於1995年啟動了“童年期不良經歷(ACE)研究”。該研究確定了七類形成性經歷,例如虐待、生活在家庭暴力中以及有家人入獄或有自殺傾向。在回答問卷的9500多名成年人中,有人經歷的類別數量與該人從事藥物濫用、自殺企圖和其他危險行為的可能性之間存在很強的關係。暴露於四個或更多類別導致風險增加四倍至十二倍。該研究還發現,心臟病、癌症和其他生物醫學疾病的風險也增加。

在安博塞利的狒狒中,阿爾伯茨、董及其同事看到了檢驗這些想法的機會。2015年,該團隊使用他們在2009年收集的資料評估了預測性適應反應假說——2009年是如此嚴重的乾旱年,以至於安博塞利98%的角馬死亡。研究人員關注的是成年雌性狒狒,它們出生在之前的低降雨量年份或高降雨量年份。由於生殖成功是進化生物學中最關鍵的衡量標準,他們將這些個體在2009年的生育能力相互進行了比較。正如預期的那樣,所有動物在嚴重的乾旱期間都不太可能繁殖。但是,直接與預測性適應反應模型相矛盾的是——該模型表明,出生在乾旱年份會使雌性為乾旱做好準備,從而使其生育能力不太容易受到乾旱的影響——出生在低降雨量年份的雌性並沒有比高降雨量組表現更好。事實上,它們表現更差。阿爾伯茨和她的同事提出,與預測性適應反應幾乎相反的東西正在起作用:發育約束模型。阿爾伯茨說,該模型預測“出生在惡劣的早期環境中會使你在所有環境中都存在缺陷”。

該團隊還設計了狒狒版本的ACE研究。由於狒狒是非季節性繁殖者,因此沒有兩隻狒狒具有相同的經歷。“每個人都出生在不同的時間,因此早期環境的許多方面都非常特定於你的母親,”阿爾伯茨說。該研究於2016年發表在《自然通訊》雜誌上,分析了196只雌性狒狒的生活史,並考慮了生命最初四年中的六類早期逆境:乾旱;群體規模(影響競爭和生育能力);母體優勢等級和社會融合;18個月內出生的同胞;以及母親的死亡。

結果是明確的。經歷過三種或更多種逆境來源的狒狒平均比經歷過一種或零種逆境來源的狒狒早死亡10年(該群體的中位壽命為18.5年)。遭受最多逆境的狒狒也是最孤立的成年狒狒。“這是一個驚人的效果,”阿爾伯茨說。“它可以解釋壽命變化中的12%,這對於適應性成分來說已經很多了。”

西北大學的庫扎瓦負責一項關於菲律賓人類健康發育起源的長期研究,他很高興看到安博塞利對預測性適應反應模型進行的實證檢驗,他一直認為該模型是有限的。庫扎瓦說,早期生活條件可能預測短壽命動物(如田鼠)的成年條件,對於田鼠來說,出生時的環境因素更有可能在繁殖時保持不變。但該模型不一定適用於壽命可達70歲及以上的人類。“你看到同樣的想法被重複,但實際上沒有任何證據支援它,”他說。狒狒的壽命可達30年,更具可比性。這就是庫扎瓦稱安博塞利專案為“用於研究這些長期影響的獨特資源”的原因。

來自關係的韌性

對於年輕時面臨早期逆境的人來說,最大的問題是:後來的環境在多大程度上可以彌補開局不利的影響?最近的安博塞利研究可能提供一些線索。並非每隻不幸的狒狒都走向不幸的結局。事實上,壽命的差異足以表明,有些動物確實可以改變它們的命運。安博塞利的研究人員已經發現,牢固的關係有助於動物對抗早期逆境的破壞性影響。例如,出生在乾旱時期,可以透過擁有高等級的母親來緩解。雌性與雄性的梳理關係,而不是與雌性的梳理關係,受早期逆境的影響較小,這表明可能存在緩衝作用。母親的早期經歷會在狒狒世代中迴響。“如果你的母親去世了,而她沒有經歷過早期逆境,你的生存會受到損害,但與母親仍然健在的孩子相比,情況並沒有那麼糟糕,”阿爾伯茨說。“但是,如果你的母親去世了,而她經歷過早期逆境,那你就算完了。”

這些發現與安博塞利早期關於社會聯絡功能意義的開創性工作相吻合。到20世紀90年代中期,該專案已經獲得了約100只雌性狒狒的完整資料(出生、繁殖、死亡),並收穫了珍妮·奧特曼的長期研究方法的成果。奧特曼和阿爾伯茨與進化人類學家瓊·絲綢(現任職於亞利桑那州立大學)合作,調查社會關係在動物生殖成功前景中所起的作用。

絲綢曾在安博塞利擔任博士後研究員一年。在20世紀90年代末和21世紀初,當一些靈長類動物學家開始說動物有朋友時,她想知道它們是否真的有朋友,以及這是否重要。傳統觀點認為,等級森嚴的猴子社會中的關鍵變數是優勢等級。但是,絲綢對新興的證據很感興趣,這些證據表明人類社會關係與健康有關。密歇根大學社會學家詹姆斯·豪斯和他的同事於1988年在《科學》雜誌上發表了一篇關鍵論文,該論文的結論是,缺乏聯絡可能與肥胖和吸菸一樣致命。

因此,絲綢、阿爾伯茨和奧特曼轉向安博塞利的資料庫。阿爾伯茨已經建立了他們稱之為社會性指數的東西,該指數衡量基於親近、梳理毛髮和其他社會行為的社會聯絡的強度——基本上是雌性友好互動的頻率。他們將此與存活的嬰兒數量進行了衡量。令他們驚訝的是,社會融合比優勢等級或他們測量的任何其他變數更能預測生殖成功。絲綢稱之為“令人震驚”的結果於2003年發表在《科學》雜誌上。

為了確保這一發現並非安博塞利獨有,絲綢與賓夕法尼亞大學的進化生物學家羅伯特·塞法斯和已故的桃樂茜·切尼一起,使用來自他們在波札那莫雷米禁獵區的狒狒研究資料進行了類似的分析。“兩項研究的結果驚人地趨於一致,”塞法斯說。到2014年,安博塞利和莫雷米的進一步研究發現,社會聯絡不僅與繁殖有關,而且與壽命有關。

總的來說,開局不利的負面影響仍然往往超過狒狒社會聯絡的積極影響。但是,由於社會關係確實具有延長壽命的保護作用,安博塞利團隊現在正在提出,正如阿奇所說,“友誼能拯救你嗎?” 如果可以,那麼原因很可能在生物學中找到。“分子和生理水平上發生了什麼?” 董問道,她專注於基因和行為之間的相互作用。“[社會行為] 如何深入皮膚並影響基因組的功能?”

到目前為止,董最引人入勝的發現發表在2016年的《科學》雜誌上,並非來自狒狒,而來自一群圈養的恆河猴。她的杜克實驗室透過建立然後重新安排雌性群體來操縱動物的社會地位。當科學家測試來自不同動物的細胞以瞭解它們如何處理感染時,他們發現根據社會地位,免疫基因調控存在明顯的差異。“我們認為,社會融合和社會孤立可能確實對我們的免疫系統功能產生直接影響,”董說。

儘管董無法操縱野生狒狒群體,但她現在正在使用在Dixie杯中收集的糞便樣本來尋找類似的模式。在阿奇的領導下,該團隊正在對那20000個樣本的微生物組進行測序。到目前為止,研究人員發現狒狒微生物組是社會結構化的——同一群體中的動物具有更相似的腸道微生物。此外,在一個群體中,彼此梳理毛髮更頻繁的動物比不梳理毛髮的動物更相似。一旦測序完成,他們將尋找預測動物健康、生存或生殖成功的微生物組方面。

安博塞利狒狒研究專案的工作引發的發育可塑性的新想法正在引發辯論和興奮。當科學家們在2017年在《進化、醫學與公共衛生》雜誌上發表一篇綜述時,它引發了五篇評論回應,其中包括庫扎瓦的一篇,他質疑研究人員對“早期生活”的定義,他們將“早期生活”從受孕擴充套件到生殖成熟。其他人認為,他們沒有充分關注父母作為早期條件中介的作用。還有一些研究人員仍然不相信動物模型對於思考人類疾病是有用的。

然而,幾乎每個人都同意,將進化科學應用於公共衛生可以為找出疾病的原因和制定更好的干預措施提供重要的線索。《柳葉刀》雜誌2017年的一篇綜述指出:“毫不誇張地說……[它]可能會徹底改變這門學科。” 作者解釋說,這將加深我們對貧困和匱乏為何對健康和壽命產生如此強大影響的理解,並強調不良健康習慣等因素並不能解釋一切。畢竟,阿爾伯茨說,“狒狒沒有健康習慣。”

在我們上午在野外考察結束時,阿爾伯茨和我棲息在狒狒上方的岩石山坡上,遠處是斑馬和角馬在吃草。她透過在我的筆記本上繪製圖表來總結該專案的工作。它由一排三個方框組成。她在第一個方框中標記“EA”,表示早期逆境,中間的方框標記“ASC”,表示成人社會聯絡,第三個方框標記“H + S”,表示健康和生存。然後,她在方框之間新增箭頭——每個箭頭都指向右側——以顯示逆境對聯絡的影響以及聯絡對生存的影響。根據新的研究,她插入了第三個箭頭,該箭頭從早期逆境直接指向健康和生存,跳過了聯絡,在高處呈弧形。這表示過多的逆境如何淹沒強大關係提供的幫助。

箭頭至關重要。顯然,早期逆境必須先於生存。但是,聯絡如何融入其中?它能讓你變得多健康?健康的人更有可能首先建立聯絡,這仍然是可能的。

阿爾伯茨將我的筆記本遞迴給我,說:“我認為所有這些箭頭都是真實的。” 她的意思是,每個要素都以她所列出的方式發揮其影響。如果她是正確的,那麼在面對早期逆境時,聯絡有能力改變個體的人生軌跡。即使這被證明不是真的,阿爾伯茨也確信狒狒有更多關於我們自己的資訊要告訴我們。“當我們非常關注的人類現象具有進化根源時,”她說,“這對我們如何認為我們將要解決由此產生的問題具有巨大的影響。”