當我們人類聽到鳥鳴時——在疫情期間,許多人比以往任何時候都更欣賞鳥鳴——我們不禁會想到它與人類音樂和語言的相似之處。我們辨別出連線鳴聲雀歌曲中叮噹聲和嗡嗡聲的獨特旋律,紅翅黑鸝宣告 conk-la-ree! 時類似句子的結構,以及白喉帶鵐張開喙鳴唱時歡快的口哨聲。

鳥鳴自亞里士多德時代以來就引起了科學家的興趣,傳統上被定義為鳥類為了吸引配偶和保衛領地而發出的悠長且通常複雜的學得的發聲。現代研究人員將其與鳥叫聲區分開來,鳥叫聲通常更短、更簡單、是與生俱來的,並且用於更多樣的功能,例如發出關於捕食者和食物的訊號。這些定義絕非涇渭分明。例如,某些物種的鳴叫聲比它們的叫聲更簡單。但是,當我提到鳥鳴時,我指的是那些較長、較複雜的聲音,而不是短促的啾啾聲和唧唧聲。

研究人員和外行人用來談論鳥鳴的術語本身就反映了鳥鳴在我們耳中聽起來像音樂和語言的方式。更深入地瞭解一下術語,當研究人員分析鳥鳴時,我們通常將其分解為更小的單位,稱為音符或音節。然後,我們將音節分組為稱為樂句或樂段的序列,這些序列具有獨特的節奏和速度。透過這種方式,我們可以衡量歌曲中潛在的重要方面,例如鳥類曲目中音節型別的數量或樂句排列的模式。這些描述也與我們標記人類句法中或音樂作品中音符之間關係的方式相對應。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

但是鳥類如何看待所有這些特徵呢?鳥鳴對它們來說聽起來怎麼樣?我和我的同事最近進行的研究,以及來自世界各地越來越多的其他科學家的工作表明,鳥鳴序列對鳥類來說聽起來不像對我們來說那樣。此外,鳥類似乎最密切地傾聽的不是吸引我們耳朵的旋律,而是它們歌曲中超出人類感知範圍的晶片聲和彈撥聲中的精細聲音細節。

超越旋律

鳥鳴研究人員至少從 20 世紀 60 年代就知道,鳥類聽到歌曲的方式與我們預期的可能不同。在野外測試鳥類感知的經典方法之一是透過所謂的回放實驗,研究人員在實驗中向鳥類播放歌曲並測量它們的行為反應。許多鳥類對播放其物種的典型歌曲的回放做出反應,就好像發生了領地入侵一樣——它們靠近播放歌曲的揚聲器,在聲音源周圍飛來飛去尋找入侵者,併發出它們自己的威脅性叫聲或歌曲。透過比較對自然歌曲和人為操縱歌曲的反應,研究人員可以瞭解哪些特徵在感知中很重要。在數字時代之前,他們會將歌曲錄製在錄音帶上,並真正地將磁帶拼接在一起,以建立經過人為操縱的歌曲,例如,重新排列音節或縮短音符之間的靜音間隔。如今,數字錄音裝置和聲音編輯軟體使此類操作更容易建立。

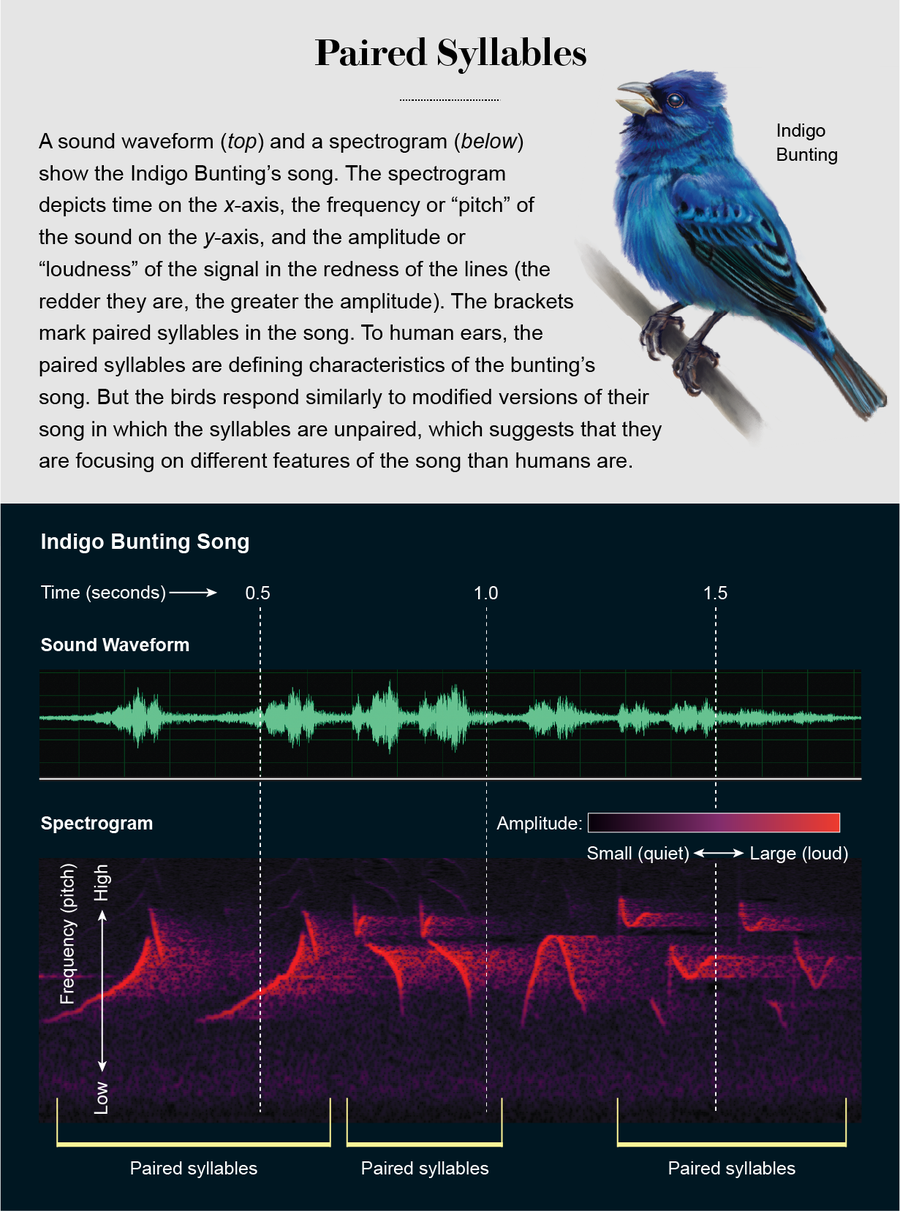

在 1970 年代的一項經典回放研究中,康奈爾大學的斯蒂芬·T·埃姆倫研究了靛藍彩鵐的歌曲感知。這種色彩鮮豔的藍色雄性鳥類發出由音節組成的歌曲,它們幾乎總是成對發出音節。《鳥類學野外指南》在描述歌曲時經常會注意到這種成對音節的模式,並且在頻譜圖(一種歌曲的視覺描述,顯示其訊號隨時間的頻率和幅度)中很容易看到。(頻率的感知等價物是音高,幅度的感知等價物是響度。)儘管成對模式對人類的耳朵和眼睛來說很突出,但當埃姆倫向鳥類播放帶有不成對音節的修改歌曲時,它們的領地反應強度與聽到自然成對歌曲時表現出的強度相同。這一結果意味著,儘管成對音符的模式對我們來說很突出,但在鳥類識別同物種成員方面並不重要。如果靛藍彩鵐要寫一份關於其自身歌曲的野外指南描述,它將與我們的評估大相徑庭。

鳴謝:Liz Wahid(靛藍彩鵐)和 Adam Fishbein(波形和頻譜圖)

在野外測試鳥類如何感知歌曲很重要,但它有其侷限性。例如,當您想開始實驗時,鳥類可能會在聽力範圍之外尋找食物。在實驗室中,研究人員可以更精確和可控地測試鳥類的聽力。當您去醫生辦公室檢查聽力時,您會被指示舉手或按下按鈕以表明您聽到了聲音。研究人員使用類似的方法來探測鳥類的聽覺感知。因為我們無法明確地問鳥類,“你聽到了嗎?”,所以我們會訓練它們在檢測到聲音或聽到的聲音符合特定類別或與另一種聲音不同時,啄擊籠子側面的按鈕。

實驗室研究發現,鳴禽和人類在聽覺敏感性方面有許多相似之處,包括音高差異或檢測聲音之間間隙的閾值。但它們也揭示了鳥類和人類在聽到聲音序列和聲音細節的能力方面存在驚人的差異。

此類工作的一項關鍵發現是,鳥類在識別音高向上或向下移動的旋律方面表現出人意料的差。這是人類自然而然會做的事情:如果用鋼琴以更高或更低的音域演奏“祝你生日快樂”的曲調,我們仍然可以認出它。約翰·霍普金斯大學的斯圖爾特·H·赫爾斯及其同事在 20 世紀 80 年代和 90 年代進行的經典實驗室實驗表明,對於鳥類來說,當序列的音高發生變化時,曲調聽起來會不同,即使潛在的模式保持不變。因此,當我們聽鳥鳴時聽到的旋律可能與鳥類的感知體驗非常不同。

隨後的研究證實了這一假設。2016 年,由當時在加州大學聖地亞哥分校的 Micah Bregman 領導的一個團隊報告稱,歐洲椋鳥可以識別轉調的序列,但前提是所有聲音中的精細細節都被去除。這項工作突出了這些精細細節對鳥類聽歌的重要性。

對細節的敏銳聽覺

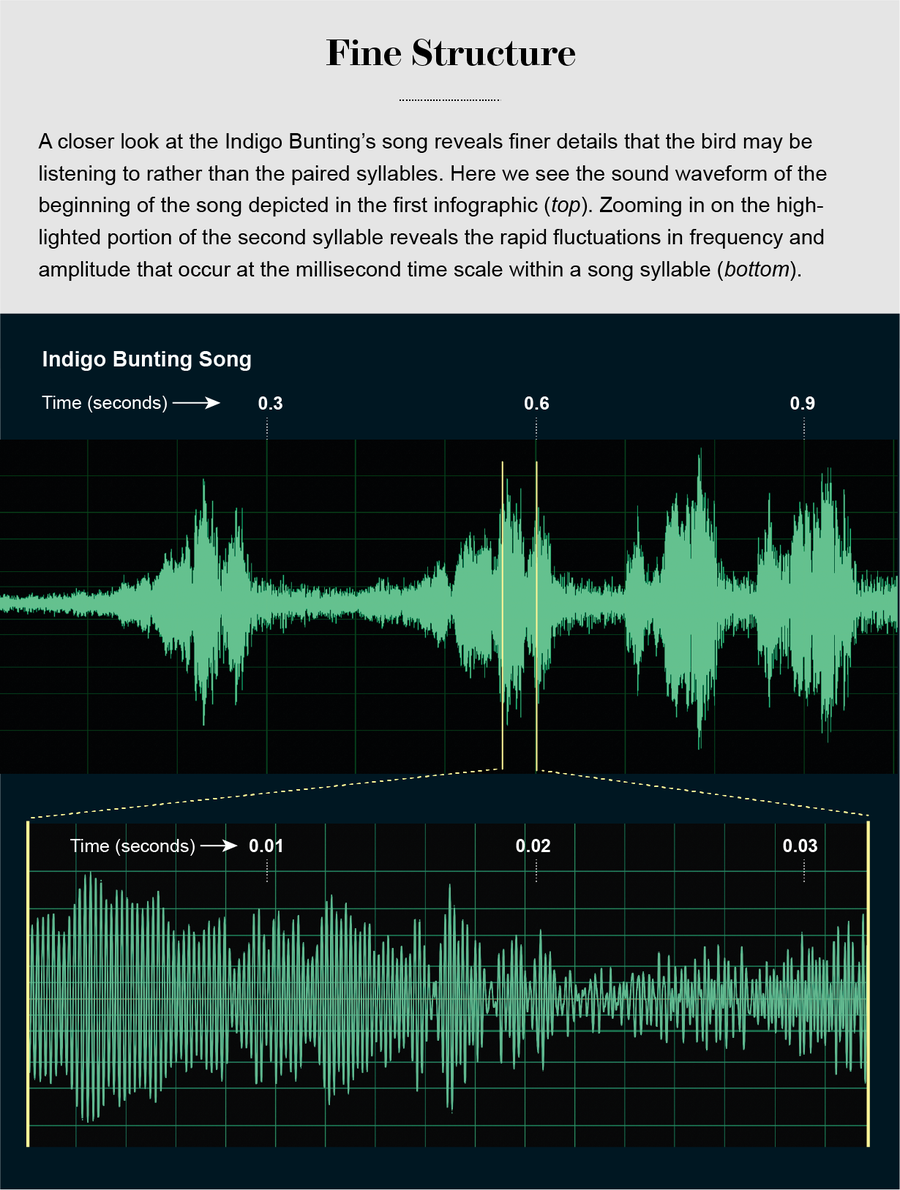

您可以將聲音波形分解為兩個描述級別:包絡和精細結構。包絡由波形幅度中的緩慢波動組成,而精細結構由波形內頻率和幅度的快速波動組成。換句話說,聲音的精細結構是它在毫秒級如何變化。從歷史上看,許多鳥鳴研究人員忽略了精細結構,部分原因是它在聲譜圖或頻譜圖中不易見,而聲譜圖或頻譜圖在幫助人們視覺化歌曲方面很有用。但是放大單個歌曲音節的波形可以揭示這些精細的聲音細節。

馬里蘭大學的羅伯特·杜林幫助開創了鳥鳴中精細結構的研究。幾十年來,他和他的同事一直在努力評估鳥類檢測精細結構的能力。在 2002 年發表的一項關鍵研究中,他們測試了鳥類和人類區分僅在精細結構上不同的聲音的能力。他們測試的所有鳥類物種——斑胸草雀、家養金絲雀和虎皮鸚鵡——都比人類表現得好得多。鳥類能夠聽到比人類受試者可以檢測到的精細結構小兩到三倍的差異。鳥類超人般靈敏度的確切生理機制仍然未知,但這可能與它們的內耳特徵有關,它們的內耳與我們的內耳不同之處在於,它們的耳蝸相對較短,並且略微彎曲而不是盤繞。

鳴謝:Adam Fishbein(波形和頻譜圖)

當我在 2015 年開始研究鳥鳴與人類語言的比較時,當時我在馬里蘭大學讀研究生,我並沒有過多地考慮精細結構。相反,我希望揭示鳥類中類似語言的語法能力。但是,隨著我對這個問題的深入研究並進行了許多鳥類實驗,我逐漸意識到,理解它們在歌曲中交流內容的關鍵可能在於這些精細的聲音細節,而不是它們出現的序列。

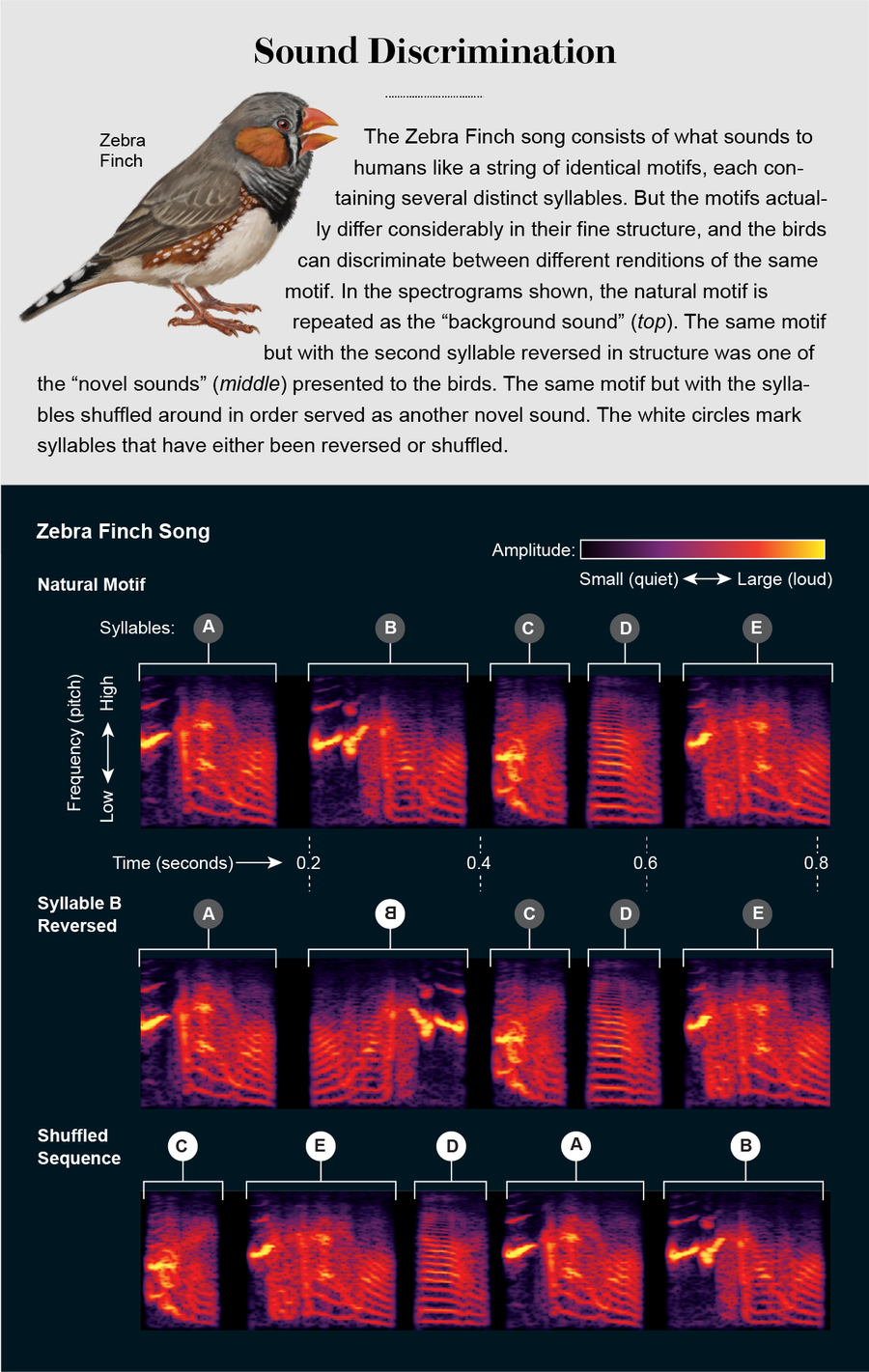

在杜林 2002 年的研究中測試的鳥類中,大冠軍是斑胸草雀。這種原產於澳大利亞的小型活潑鳴禽是實驗室現代鳥鳴研究中最受歡迎的物種,這主要是因為它在圈養條件下既會唱歌又會大量繁殖。它的歌曲僅由雄性發出,也相對簡單,由一個由三到八個音節組成的單一樂段重複構成,通常以相同的順序重複。歌曲的簡單性使其比其他歌曲更容易研究。由於雄性從導師(通常是它們的父親)那裡學習音節和它們出現的順序,人們可能會認為歌曲的兩個層面在感知中都很重要。

我們在 2018 年的一項研究中測試了這一概念,該研究考察了斑胸草雀在多大程度上能夠聽到自然歌曲樂段與音節在時間上倒序或序列被打亂的樂段之間的差異。我們訓練鳥類報告它們是否能聽到聲音之間的差異。它們聽一段重複的聲音,然後按下按鈕開始一個試驗,在該試驗中,聲音要麼改變,要麼保持不變。如果一隻鳥在聲音不同時啄擊某個按鈕,則計為正確命中,並且該鳥獲得食物獎勵。如果它在聲音相同時啄擊該按鈕,則腔室中的燈熄滅,並計為猜測。使用這種方法,我們評估了鳥類區分重複聲音(自然歌曲樂段)和新聲音(音節在時間上倒序或被打亂的樂段)的能力。從鳥類的角度來看,它們只是試圖賺取美味的食物。

有趣的是,斑胸草雀在區分倒序音節方面表現近乎完美,這對於我們人類的耳朵來說可能難以檢測到,但它們在區分打亂順序的音節方面表現不佳,而打亂順序的音節對我們來說更突出。當您倒序一個音節時,主要變化之一是精細結構,因此鳥類在該練習中表現出色也就不足為奇了。然而,它們在序列差異方面的困難是出乎意料的,不僅因為這些變化對人類來說很容易聽到,而且還因為雄性學習以特定順序產生歌曲音節。它們在感知打亂順序的音節方面的困難可能意味著,對於這些鳴禽來說,序列在學習過程中很重要,但在交流中沒有攜帶太多資訊。

歐洲椋鳥。鳴謝:蒂姆·弗拉克

鑑於這些使用人工修改歌曲進行的實驗結果,我和我的同事開始想知道精細結構感知與自然歌曲交流有何相關性。聽到倒序音節令人印象深刻,但鳥類實際上從未發出過此類聲音。因此,我們提出的下一個問題是鳥類在多大程度上能夠聽到歌曲中細微的自然聲音變化。

我的同事已經在另一篇 2018 年的論文中表明,斑胸草雀可以聽到彼此叫聲中微小的精細結構差異,這些差異可以攜帶關於性別和個體身份的資訊。為了檢查它們對歌曲中精細結構的感知,我們利用了斑胸草雀的歌曲回合由一個單一的樂段重複組成,並且以相同的順序重複相同的音節這一事實——或者至少研究人員認為它們是相同的。事實上,在樂段的每次演奏中,給定音節的發聲方式都存在細微差異。我們測試了雀類區分樂段音節不同演奏方式的能力,發現鳥類可以輕鬆聽到這些差異。

這一結果意味著,儘管對我們來說,斑胸草雀的歌曲聽起來像重複相同的樂段,但對鳥類來說並非如此。我們懷疑,相反,它們可能會感知到超出我們耳朵可以檢測到的歌曲精細結構中關於情感、健康、年齡、個體身份和更多資訊的豐富寶藏。可以合理地預期,其他歌曲對人類耳朵來說聽起來重複的鳥類也具有斑胸草雀的感知能力。

您可能想知道歌曲中的這些微小聲音波動是偶然的還是隨機的,就像投手投向本壘板的弧線球軌跡的變化一樣。事實上,精細結構的關鍵可能在於鳥類的聲匣。人類使用位於我們頸部頂部的單個聲源(稱為喉)發出聲音,然後用我們的嘴和舌頭將這些聲音塑造成語言。相比之下,鳥類使用一種獨特的雙分支結構(稱為鳴管)發出聲音,鳴管位於肺部頂部。它帶有兩個聲源,每個分支各一個,可以獨立控制。最重要的是,鳴禽鳴管中的肌肉收縮速度比任何其他脊椎動物肌肉都快,從而實現了毫秒級的時序控制。因此,鳥類不是透過喙的滑動來產生精細的聲音變化——它們可以控制它,並且可以感知它。

鳴謝:Liz Wahid(斑胸草雀)和 Adam Fishbein(波形和頻譜圖)

鳴管之舞

這些研究共同表明,鳥類聽歌的方式與我們傳統上想象的不同。旋律和句子結構對於我們聽音樂和演講至關重要。當我們聽到鳥鳴時,我們不禁會將它們投射到鳥鳴上。但是序列的差異似乎對鳥類來說並不重要。有些物種甚至難以聽到簡單的變化。對於人類來說,當這些型別的操作發生在語音或音樂中時,它們會完全破壞資訊或旋律。但是鳥類似乎最密切地傾聽的是單個歌曲元素的聲音細節,而與它們出現的順序無關。而且它們聽到的細節超出了我們耳朵可以辨別的範圍。

在思考鳥鳴對鳥類來說聽起來如何時,比人類語言或音樂更好的類比可能是舞蹈。當我們學習一段舞蹈動作時,正確掌握序列對於正確完成動作是必要的——就像我在搖擺舞課上學習用查爾斯頓舞步跟隨林迪圈一樣。搞砸一個過渡可能會導致單個動作的結構瓦解。但是觀看舞蹈的人不會從動作的順序中提取太多資訊。相反,觀眾關注的是動作的雜技、節奏和多樣性,而不是它們發生的順序。鳥鳴可能也是如此。從發出歌曲的鳥類的角度來看,正確掌握序列對於正確完成“動作”可能至關重要。但是對於聽歌的鳥類來說,最重要的可能是各個動作本身。

虎皮鸚鵡。鳴謝:蒂姆·弗拉克

這並不是說鳥鳴和人類言語或音樂之間沒有任何重要的相似之處。人類在言語中和鳥類在歌曲中所做的那樣,能夠接受聽到的聲音並複製它們,這種壯舉被稱為聲音學習,實際上在動物王國中非常罕見。我們現存最近的親戚黑猩猩似乎不是聲音學習者,其他任何靈長類動物也不是。即使是那些確實表現出一定聲音學習能力的哺乳動物——蝙蝠、鯨魚、大象、海豹和海獅——也沒有達到與人類和某些鳥類(具體來說是鳴禽、鸚鵡和蜂鳥;其他群體,包括鴿子、雞和貓頭鷹,不是聲音學習者)相同的聲音模仿水平。更令人驚奇的是,洛克菲勒大學的 Erich Jarvis 等研究人員表明,鳴禽和人類中相似的神經通路和分子機制控制著聲音學習和產生,這是趨同進化的產物。透過這種方式,我們可以透過研究鳥類瞭解很多關於人類聲音交流的知識。但是,它們發出的歌曲似乎並不是我們可能想象的它們耳朵裡的音樂或語言。

關於鳥類如何感知鳥鳴,我們還有很多東西要學習。一些研究表明,鳥叫聲傳達了關於它們環境中事物的特定資訊,例如食物或捕食者,但我們尚不知道鳥鳴中是否也存在類似的有意義的資訊,也許是精細結構中攜帶的資訊。我們也不知道鳥類如何在自然環境中感知歌曲的精細結構,在自然環境中,聲音會從樹木和建築物上反彈,並且必須與嘈雜的環境噪聲競爭。

此外,最近的研究表明,與鳥鳴傳統上被視為嚴格的雄性行為的觀點相反,雌性鳥類也很常唱歌。這一發現提出了雄性和雌性鳥類可能以不同方式聽歌的問題。此外,在許多熱帶物種中,雄性和雌性伴侶會唱高度交織的二重唱,甚至對人類的耳朵來說聽起來像是一首連續的歌曲。鳥類如何在確保發出正確音符的同時,設法傾聽輪到自己唱歌的時機?

下次您聽到鳥鳴時,請嘗試將其想象成一種快速移動、精確協調的鳴管之舞,而不是朗朗上口的旋律或簡單的句子——這種舞蹈可能與人類語言或音樂一樣富有情感和意義,但以不同的方式表達。