生命之樹又增加了一個主要分支。研究人員最近在新斯科舍省的土壤中發現了一種罕見而神秘的微生物,稱為半鞭毛蟲。 他們隨後的 DNA 分析 表明,它既不是動物、植物、真菌,也不是任何公認的原生動物型別——事實上,它完全不屬於任何已知的用於對複雜生命形式(真核生物)進行分類的大類。相反,這種揮舞鞭毛的怪異生物代表著它自己的“超界”群的第一個成員,這個群可能至少在十億年前就從生命的其他主要分支中分離出來了。

“這是你職業生涯中希望看到一次的那種結果,”達爾豪西大學的微生物學家、該研究的負責人 阿拉斯泰爾·辛普森說。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

儘管關於半鞭毛蟲的這一發現本身就令人印象深刻,但更重要的是,這只是(也是最深刻的)一個悄然且穩步增長的主要分類學新增內容的最新例證。研究人員不斷發現的不僅是新的物種或類別,而且是全新的生命王國——這引發了關於它們是如何隱藏如此之久以及我們離找到所有這些王國還有多遠的問題。

亞娜·埃格利特 是達爾豪西大學的一名研究生,致力於發現被稱為原生生物的單細胞真核生物的新譜系。2016 年春季的一個寒冷的日子,在新斯科舍省徒步旅行時,她從朋友們身後退下,將幾克泥土刮進一個塑膠管中。(她說,這種即興的土壤取樣是“一種職業危害”。)回到實驗室後,埃格利特將她的樣本浸泡在水中,並在接下來的一個月裡,她定期透過顯微鏡觀察它,以尋找不尋常生命的跡象。

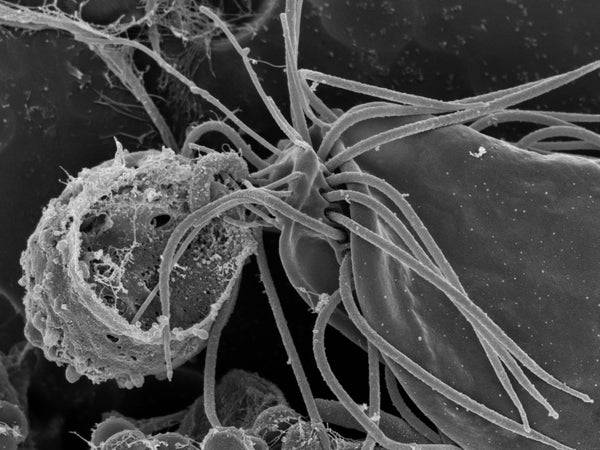

一天傍晚,樣品中一些奇怪的東西引起了她的注意。埃格利特說,一個細長的細胞放射出鞭狀鞭毛,“笨拙地遊動著,好像它沒有意識到它有所有這些可以幫助它移動的鞭毛”。在更強大的顯微鏡下,她看到它符合半鞭毛蟲的描述,這是一種罕見的原生生物,以難以培養而聞名。第二天早上,實驗室裡充滿了興奮,因為有機會描述和測序該標本。“我們放下了一切,”她回憶道。

半鞭毛蟲代表著少數幾個拉姆斯菲爾德式的“已知的未知”原生生物譜系之一——這些群體得到了較好的描述,但它們在生命之樹上的位置尚不清楚,因為它們很難在實驗室中培養和測序。原生生物學家利用半鞭毛蟲結構的特殊性來推斷它們的近親,但辛普森說,他們的猜測“像霰彈槍一樣散佈在整個系統發育樹上”。在沒有分子資料的情況下,像半鞭毛蟲這樣的譜系仍然是身世不明的孤兒。

但是,一種名為單細胞轉錄組學的新方法徹底改變了此類研究。它使研究人員能夠從單個細胞中測序大量基因。辛普森實驗室的另一位研究生戈登·拉克斯也是該方法的專家,他解釋說,對於像半鞭毛蟲這樣難以研究的生物,單細胞轉錄組學可以產生以前僅為更豐富的細胞保留的質量的遺傳資料,從而最終使更深入的基因組比較成為可能。

該團隊測序了 300 多個基因,而勞拉·埃梅(Laura Eme)現在是烏普薩拉大學的博士後研究員,她模擬了這些基因的進化方式,以推斷半鞭毛蟲的分類。“我們完全期望它們會歸入現有超群中的一個,”她解釋說。實驗室成員反而震驚地發現半鞭毛蟲在生命之樹上無處可歸。它們代表著自己獨特的譜系,與其他六個超群截然不同。

為了理解半鞭毛蟲譜系在進化上有多麼獨特,請想象一下真核生物樹在你面前的地面上展開,就像一組越來越窄的路徑,這些路徑從你腳趾附近所有活著的真核生物群體的位置開始,並在遠方匯聚於我們共同的祖先。從我們的哺乳動物末端開始,沿著路徑向下走,回到歷史中,經過我們的譜系與爬行動物和鳥類分叉的地方,經過魚類、海星和昆蟲的岔路口,然後更遠,超越將我們與真菌分開的分裂點。如果你轉過身向後看,你經過的所有不同生物都只屬於六個真核生物超群中的一個。半鞭毛蟲仍然在前方,在它們自己的超群中,在一條沒有其他生物佔據的道路上。

法比安·伯基,瑞典烏普薩拉大學的生物學家,他沒有參與這項研究,他很高興看到這個結果,但並不完全感到驚訝。“這有點像在其他星球上尋找生命,”他說。“當我們最終找到它時,我認為我們不會感到非常驚訝,但這將是一個巨大的發現。”

伯基、辛普森、埃格利特和許多其他人也認為,我們還有更多的生命之樹需要揭示,這主要是因為它的變化速度有多快。“生命之樹正在被新資料重塑。它甚至與 15 或 20 年前的樣子截然不同,”伯基說。“我們看到一棵樹的枝幹比我們想象的要多得多。”

發現像半鞭毛蟲這樣獨特的譜系仍然相對罕見。但是,如果你在等級結構中下降一兩個級別,到僅僅是界這一級別——例如,包括所有動物的那個級別——你會發現新的主要譜系大約每年出現一次。“這個速度並沒有放緩,”辛普森說。“如果有什麼變化,那可能是在加速。”

更強大的測序技術(如單細胞轉錄組學)的可用性是推動真核生物(尤其是已知的未知群體)中這一趨勢的部分原因。它使研究人員能夠從單個標本中收集可用的 DNA。但埃梅警告說,這些方法仍然需要像埃格利特這樣有經驗的原生生物學家的敏銳眼光,“以便我們能夠真正瞄準我們想要觀察的東西。”

另一種稱為宏基因組學的測序方法可以進一步加速發現。研究人員現在可以冒險進入野外,從路徑上抓取一個泥土樣本或從深海噴口中抓取一個生物膜,並對樣本中的所有內容進行測序。問題是,通常只是一段基因片段。對於細菌和古菌——生命的其他兩個領域中與真核生物不同的生物——這通常就足夠了,宏基因組學一直是最近的重大發現(如阿斯加德古菌)的幕後推手,阿斯加德古菌是一個巨大的古菌門,直到大約三年前才為科學界所知。

但是對於真核生物來說,真核生物往往具有更大、更復雜的基因組,宏基因組學是一種非常廣泛的取樣方式。它揭示了生活在環境中的多種型別的生物,“但是,除非你有更大的已知參考序列,否則很難將這些不同的事物放入進化框架中,”伯基說。這就是為什麼,根據辛普森的說法,最近發現的大多數真正深入的真核生物譜系都是以“老式”的方式發現的,即透過在實驗室中識別出一種奇怪的原生生物並將其作為測序目標。

“但是這兩種方法是互補的,並且相互告知,”辛普森說。例如,現在很清楚的是,半鞭毛蟲出現在以前釋出的宏基因組資料庫中。然而,“在我們獲得更長的半鞭毛蟲序列進行比較之前,我們根本無法識別它們,”他說。宏基因組學可以指出未知多樣性的潛在熱點,而更深入的測序可以使宏基因組資料更有意義。

對於在普通和非凡環境中編目多樣性的研究人員來說,未來是光明的。雖然宏基因組學工具使我們能夠探索極端環境——例如發現阿斯加德古菌的熱液噴口附近的沉積物——但研究人員也可以在他們的後院找到新的譜系。“整個新的超界譜系是由一位研究生在一次遠足中偶然收集了一些泥土而發現的,”伯基說。“想象一下,如果我們能夠掃描地球上的每一種環境。”

埃梅表示,隨著科學家們繼續填充生命之樹,用於新增分支的演算法只會變得更加高效。這將有助於研究人員解決生命歷史中更深、更古老的分裂。“我們對生命如何展開的理解仍然非常不完整,”伯基說。像真核生物為何出現或光合作用如何進化這樣的問題仍然沒有答案,因為“我們沒有一棵足夠穩定的樹來精確定位這些關鍵事件發生的位置,”他說。

除了回答這些基本問題之外,簡單的發現樂趣也激勵著像伯基和埃格利特這樣的研究人員。“微生物世界是一個廣闊的開放前沿,”埃格利特說。“探索那裡的東西真是令人興奮。”

經《量子雜誌》許可轉載,《量子雜誌》是西蒙斯基金會的編輯獨立出版物,其使命是透過報道數學、物理和生命科學的研究進展和趨勢來增進公眾對科學的理解。