詹姆斯·韋伯太空望遠鏡——早已因其迷人的宇宙影像而聞名——再次創造了奇蹟。該望遠鏡首次捕捉到太陽系外行星大氣層中存在二氧化碳的明確證據。

這項發現不僅為系外行星如何形成提供了誘人的線索,也預示著韋伯望遠鏡研究越來越多的外星世界將會取得更多成果。該發現已在一份預印本伺服器 arXiv 上的手稿中報告,在同行評審之前釋出,預計將在未來幾天內在《自然》雜誌上發表。(《自然》雜誌的新聞團隊獨立於其期刊團隊。)

儘管導致這一發現的繪圖資料缺乏韋伯望遠鏡之前影像的光彩——之前的影像展示了在宇宙之舞中鎖定的星系和恆星搖籃中閃耀的光芒——但它們仍然促使 NASA 系外行星科學研究所(位於加州理工學院帕薩迪納分校)的天文學家傑西·克里斯蒂安森將它們描述為“ великолепный” (gorgeous,極好的)。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

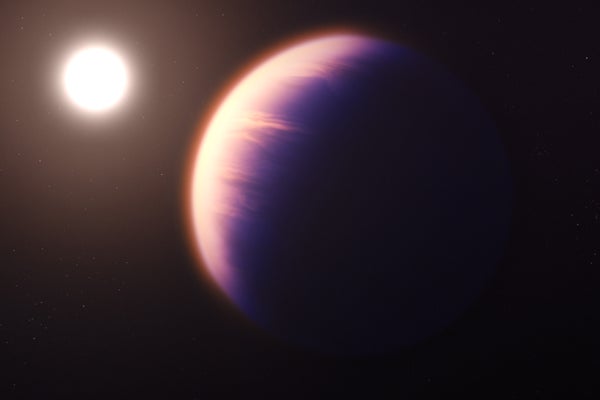

該圖或光譜揭示了有關係外行星 WASP-39b 大氣層的詳細資訊,科學家稱其為“熱木星”,因為它直徑略大於木星,但比水星更靠近太陽執行,使其異常炎熱。這顆行星距離地球超過 200 秒差距,最初是在地面觀測中發現的,後來又被 NASA 的斯皮策太空望遠鏡探測到,該望遠鏡在 2003 年至 2020 年期間執行。後者的資料顯示 WASP-39b 的大氣層可能含有二氧化碳,但這些資料尚無定論。

然後韋伯望遠鏡來了。在 7 月 10 日的八個多小時裡,紅外望遠鏡觀察到這顆行星在其恆星表面移動。當它移動時,星光穿過行星的大氣層,各種分子吸收了特定波長的紅外光。天文學家想知道二氧化碳是否會以光譜中明顯的閃爍形式出現。“結果它就在那裡——直接從電腦螢幕上跳了出來,”加州大學聖克魯茲分校 (UCSC) 的天文學家娜塔莉·巴塔利亞說,她是韋伯望遠鏡凌星系外行星早期釋出科學團隊的負責人。

巴塔利亞並非孤身一人。當非團隊成員克里斯蒂安森看到資料時,她倒吸了一口氣。“我就像‘哦,它就在那裡’,”她說。“我們之前已經有了它的暗示,但這是第一次真正‘一拳打在臉上’的那種探測。”

神秘的起源

這一結果增強了人們對韋伯望遠鏡將徹底改變系外行星研究的信心。僅在其執行的第一年,該望遠鏡就受委託觀測 76 顆系外行星,但最終數量可能會達到數百顆。它將凝視氣體巨星和可能像地球一樣的小型岩石世界的的大氣層。“當我看到那個訊號時,我的第一個想法是‘哇,這將會奏效’,”巴塔利亞說。

但二氧化碳的發現本身也令人印象深刻。“從科學的角度來看,這非常令人興奮,”加州大學聖克魯茲分校其他世界實驗室主任、該論文的合著者喬納森·福特尼說。可以安全地預期,像木星這樣的行星,它是由與其恆星相同的物質盤形成的,其化學成分與該恆星大致相同。但這顯然在我們的太陽系中並非如此,WASP-39b 也不是這樣。這顆系外行星強烈的二氧化碳訊號表明,它富含比氫和氦更重的元素,而氫和氦通常構成恆星。問題是為什麼?

“這就是故事開始變得有趣的地方,”巴塔利亞說。WASP-39b 年輕時可能遭受了彗星和小行星的轟擊,這可能輸送了碳和氧等較重的元素。有趣的是,這顆系外行星似乎具有與土星相同數量的重元素,天文學家也認為土星經歷過一段動盪的青年時期。

或者答案可能是 WASP-39b 是由其行星系統寒冷外圍區域的物質形成的,然後向內遷移。在其最終的停留地,它依偎在其主恆星旁邊,這可能會吹走系外行星大氣層中的一些氫——濃縮較重的元素,使其看起來更富含二氧化碳。福特尼、巴塔利亞及其同事目前正在撰寫四篇論文,這些論文將更詳細地分析該行星的光譜,並進一步探究這些可能性。

“這就像考古學,”巴塔利亞說。“你試圖構建一個宏大的故事——並且你正在使用分子本身,作為那個故事的示蹤劑。”

生命的基石

在行星大氣層中發現二氧化碳是朝著探測地球以外生命邁出的一步。當然,天文學家並不期望 WASP-39b 能夠孕育生命——它離它的恆星太近了。他們甚至不期望韋伯望遠鏡一定能在另一顆行星上找到生命。但是,使用韋伯望遠鏡探測二氧化碳有助於為未來的發現奠定基礎。

天文學家認為,行星大氣層中二氧化碳和甲烷的混合物可能是生命跡象——所謂的生物特徵。因此,WASP-39b 的訊號是“通往良好生物特徵的一半”,克里斯蒂安森說。巴塔利亞的團隊建立了一個模型,預測該行星的大氣層也含有水、一氧化碳和硫化氫——但甲烷很少。

最終,探測生命可能需要比韋伯望遠鏡更先進的天文臺。但是,巴塔利亞說,“這是一個我們必須經歷的非常重要的階段,以便為未來的技術做好準備”。

本文經許可轉載,並於 2022 年 8 月 29 日首次發表。