材料科學家創造了一種小型可穿戴感測器,可以讀取汗液的分子組成,並將其結果即時傳送到智慧手機。這些柔性塑膠貼片——可以整合到腕帶和頭帶中——可能能夠提供身體變化的早期預警,其創造者說。

加州大學伯克利分校的阿里·賈維(Ali Javey)說:“我們的想法是擁有一個豎起大拇指或倒豎大拇指的裝置,可以提供即時資訊:它可以發出警報,提示您需要服用一些藥物,或者您正在脫水並且需要喝水。”他幫助開發了這些感測器。他和他的同事在《自然》雜誌上報告了他們的工作。

已經有幾個實驗室在開發汗液感測器,汗液中含有大量的電解質和代謝物——身體生物過程的最終產物(例如,運動後積聚的乳酸)。但是這些感測器往往一次只測量汗液的一個成分,並且通常不能即時傳輸它們的測量結果。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。 透過購買訂閱,您可以幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的約翰·羅傑斯(John Rogers)說:“到目前為止,汗液感測器通常涉及取下貼片,以便後續透過單獨的、不可穿戴的機器進行化學分析。”他也在開發可穿戴電子產品。“目前的裝置是可穿戴的,它可以提供連續的資料流,並且可以同時測量多個生物標誌物。”

手機上的汗水

結合可穿戴技術的現有進步,賈維的團隊使用以下材料製作了感測器:

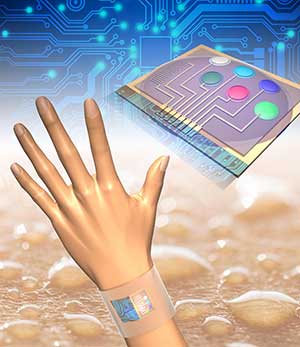

佩戴柔性感測器陣列的使用者可以自由奔跑和移動,同時測量和分析他們汗液中的化學物質。生成的資料無線傳輸到移動裝置,可用於幫助評估和監測使用者的健康狀況。

圖片來源:加州大學伯克利分校的連德賢(Der-Hsien Lien)和太田宏樹(Hiroki Ota)

一個柔性 電子板連線到一個柔性印刷塑膠感測器陣列,該陣列可以檢測葡萄糖、乳酸、鈉、鉀和體溫。當感測器與汗液接觸時,它們會產生電訊號,這些電訊號被放大和過濾,然後使用皮膚溫度進行校準。賈維說,這一步至關重要:“電化學感測器對溫度非常敏感,當我們在出汗時,皮膚溫度可能會變化很大。”然後,資料會無線傳輸到智慧手機。

俄亥俄州辛辛那提大學的傑森·海肯費爾德(Jason Heikenfeld)說,這是一項令人印象深刻的成就,他的實驗室也在開發可穿戴汗液感測器。他說:“這些感測器通常需要像鞋盒大小的電子裝置;他們將它們微型化成可以纏繞在手腕上的東西。” 這些感測器必須在實驗室中使用基本化學物質製造,不能像當今可穿戴裝置中的感測器那樣在現成的貨架上購買,後者可以測量心率並檢測身體的運動。

未來的挑戰

賈維說,他已經為這項技術申請了專利。 但是,在您期望購買整合到可穿戴健身腕帶中的汗液感測器之前,仍然有許多挑戰需要克服。

可穿戴感測器除了測量汗液中的葡萄糖、乳酸、鈉和鉀外,還可以測量皮膚溫度。積體電路分析資料並將資訊無線傳輸到手機。

圖片來源:加州大學伯克利分校的連德賢(Der-Hsien Lien)和太田宏樹(Hiroki Ota)

首先,科學家們不習慣處理如此少量的液體,而且人們並非總是在出汗。海肯費爾德說:“許多應用將會在體育運動之外,在這些應用中,可穿戴腕帶或貼片必須區域性刺激汗液。”

賈維說,汗液感測器永遠不會像血液測試那樣準確,而血液測試是“黃金標準”。我們的身體嚴格控制血液的分子成分,但我們汗液的成分變化更大,有時會受到皮膚上微生物的影響——因此,汗液提供的資訊的醫學相關性需要經過嚴格的測試。然而,汗液確實有一個優勢:用針頭採集血液樣本並不是以分分鐘為單位評估健康的實用方法。

研究人員希望及時納入更多感測器,這些感測器可能會提供更深入的身體狀況圖。賈維說:“我們想開發醫療應用。”他指出,研究表明汗液中的某些生物標誌物可能與抑鬱症患者的症狀相關。“透過觀察那些其他化學物質,我們也許能夠獲得關於個人心理健康的資訊,”他說。

本文經許可轉載,並於 首次發表 於 2016 年 1 月 27 日。