新加坡——這是一個富裕的島國,儘管面臨著應對氣候變化的壓力,它仍然完全打算保持這種狀態。

站在裕廊山頂,眺望大陸外同名的人工島,很容易理解為什麼。製造工廠擠滿了這片人工陸地。銀色的儲罐和塗成紅白兩色的巨大煙囪表明了其作為世界三大煉油中心之一的地位。

裕廊島是英國石油公司(BP PLC)、荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell PLC)和埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corp.)等石油巨頭的所在地,其煉油廠對新加坡的溫室氣體排放量貢獻巨大。但它們也使這個小國成為世界上人均最富有的國家之一,其領導人並未表示有任何限制該國經濟引擎的計劃。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱我們的屢獲殊榮的新聞,以支援我們的工作 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

新加坡總理李顯龍在去年埃克森美孚新工廠開幕典禮的講話中解釋說:“能源和化工行業是全球主要的碳排放源。這是該行業的本質。”

李顯龍說:“我們必須減少溫室氣體以及其他更區域性的汙染物排放。但與此同時,我要向這裡的所有能源和石化公司保證,新加坡政府完全支援他們,並將繼續幫助他們取得成功。”

根據聯合國20年前的氣候變化協議,新加坡被認為是發展中國家,免於少數工業化國家必須承擔的減排義務。但是,隨著各國政府準備在12月在巴黎簽署一項新的協議,那些舊的分歧正在逐漸消失。

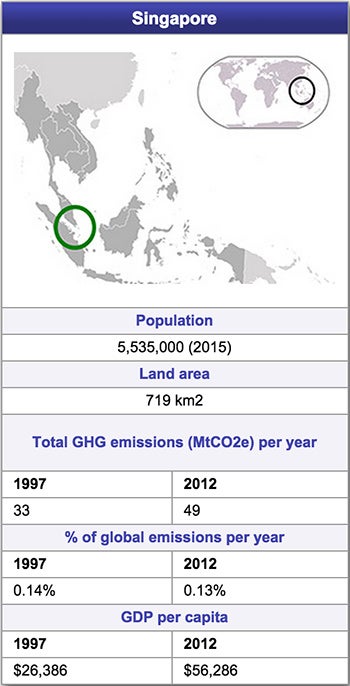

像新加坡這樣的國家——經濟規模增長了兩倍多,排放量自“富”國和“窮”國之間的分界線劃定以來躍升了61%——面臨著新的氣候行動要求。但觀察人士表示,國內抵制可能威脅國家繁榮的措施的壓力同樣強大。

總部位於華盛頓特區的非營利組織氣候和能源解決方案中心(C2ES)執行副總裁艾略特·迪林格(Elliot Diringer)說:“像每個國家一樣,新加坡在推進全球努力的同時,也對保護自己的國家利益感興趣。因此,他們傾向於可以實現這一目標的方案。”

在聯合國會談中,新加坡長期以來一直處於發達國家和發展中國家之間的界限。迪林格說,這就是為什麼政府早期支援可能避免那些嚴格劃分的靈活的巴黎協議。這似乎是該協議的形成方式,各國根據“國家能力”而不是舊的類別來定義自己的碳減排計劃。

迪林格說:“我認為其立場受資源限制以及其在該地區的經濟地位的影響。它是一個非常活躍的經濟體,但在該地區有很多新興的競爭對手。” “競爭力是所有國家都面臨的問題。我認為新加坡希望保持公平的競爭環境,使其不會處於競爭劣勢。”

氣候目標被評為“不足”

新加坡內外的專家都表示,對經濟發展的擔憂,加上資源限制,阻止了新加坡採取雄心勃勃的氣候變化減緩措施。

2009年,在丹麥哥本哈根舉行的關鍵聯合國會談之前,該國政府誓言到2020年將溫室氣體排放量比正常水平減少7%至11%。預計這將使未來十年內減排量達到850萬噸,批評人士認為,對於這樣一個富裕的國家來說,這個結果太少了。

資料來源:氣候通訊社

新加坡的土地面積比紐約市還小,人口超過500萬,人均經濟產出位居世界第三。

最近,政府承諾進一步推進。但是,作為12月在巴黎待決的聯合國協議的一部分提交的目標——到2030年,與2005年水平相比,單位經濟產出減少36%的排放量,以及在2030年左右達到排放峰值——並未阻止批評之聲。

氣候行動追蹤器(Climate Action Tracker)是由四個歐洲研究機構進行的獨立科學分析,旨在評估各國的承諾,該機構將新加坡的承諾描述為不足,並警告說,按照該國目前的政策,這些承諾甚至不可行。

該研究小組在一份宣告中解釋說:“我們認為這個目標‘不足’,這意味著它與將升溫控制在2攝氏度以下的任何‘公平’方法都不符。” “如果大多數其他國家都遵循新加坡的做法,全球變暖將超過3-4攝氏度。”

然而,另一些人表示,新加坡可能不是成為氣候變化鬥士的最佳位置。該國平坦的地形使其難以產生水力發電。在馬來西亞和印度尼西亞的庇護下,新加坡幾乎沒有潛力利用風力發電。由於空間有限,核能也不是一種選擇。

正如一位官員開玩笑地說:“如果我們要撤離,可能整個新加坡都必須去其他地方。”

即使效率提高,消費也飛速增長

為了清理其電力部門,新加坡已從燃燒石油發電轉向燃燒天然氣,這是最清潔的化石燃料形式。目前,天然氣佔該國發電量的90%以上。除此之外,新加坡一直在採取初步措施以提高能源效率。

該國政府已建立一項數百萬美元的基金,以幫助工廠用節能裝置替換過時的裝置。還提供了關於能源管理的補貼培訓課程和技術創新補助金。

其他節能措施包括對冰箱和烘乾機等主要家用電器引入最低能效標準。根據政府的計劃,到2030年,新加坡五分之四的建築物將獲得BCA綠色標誌,這是一種當地的綠色建築認證,其中考慮了建築物的能源效率。

蘭花、蕨類植物和其他型別的植被沿著新加坡的道路生長,並將其領地擴充套件到牆壁。遊客在東南亞的銀行業中心漫步時,會想起熱帶雨林。同時,綠色的牆壁充當天然的“空調”,以保持城市國家的涼爽。

官員們表示,這些措施幫助新加坡減少了能源足跡。但是,政府統計資料也顯示,該國1990年至2012年之間的電力總消耗量增加了兩倍多。

類似趨勢也出現在新加坡的排放概況中。儘管根據政府間組織國際能源署的資料,該國按排放強度計算,位居世界效率最高的前20%之列,但根據總部位於華盛頓特區的智庫世界資源研究所的估計,其溫室氣體總排放量從1990年至2012年躍升了74%。

對現代舒適生活的日益增長的需求也促成了這一增長。像全球各地的人們一樣,新加坡人為了擺脫貧困而努力了幾十年,現在希望享受他們的財富。該國狹窄的街道上擠滿了出售多刺的、氣味難聞的榴蓮水果的攤位,以及豪華的購物中心。房地產建設似乎永無止境。看到蘭博基尼或勞斯萊斯駛過並不罕見。

最重要的是,該國對煉油行業的依賴加劇了這一問題。

建立在煉油廠基礎上的財富

自新加坡成立之初,煉油一直是其成功的基石。據當地記者、著作《新加坡,能源經濟》的作者吳文雄(Ng Weng Hoong)介紹,1960年新加坡的人均國內生產總值以新加坡元計算為1,360美元。在1970年代,由於三家煉油廠的運營以及石油價格的飛漲,這一水平在1974年增長了四倍多。

吳文雄指出,新加坡的海上貿易和港口交通也在煉油廠的影響下增長。與此同時,煉油業幫助為銀行業、貿易和工程服務等主要支援部門吸引了大量投資。

“相比之下,新加坡的電子工業在1960年代起步時,只是一個小型電視組裝業務,而造船業則是日本和新加坡企業之間的一項實驗性合資企業。這些行業或其他行業在投資規模、附加值、出口收入或製造業產值方面都無法與煉油業相提並論,”吳文雄說。

進入21世紀,煉油及其下游業務仍然在新加坡經濟中發揮著至關重要的作用。2013年,煉油廠與石化生產商一起獲得了18億美元的年度投資承諾,在該國位居第二。煉油和化工行業也貢獻了新加坡製造業產值的三分之一左右。

儘管新加坡沒有關於每個工業部門溫室氣體排放量的官方細分資料,但煉油業長期以來一直以碳密集型而聞名。用於加熱器和鍋爐的化石燃料燃燒會向大氣中釋放大量二氧化碳排放,煉油生產過程也是如此。典型煉油廠的甲烷排放來自工藝裝置洩漏和原油儲罐。燃燒廢氣也助長了煉油廠的整體溫室氣體排放。

在氣候活動家眼中,這已成為該國減排道路上的主要障礙。

新加坡環境挑戰組織主席威爾遜·昂(Wilson Ang)說:“要讓這個國家完全擺脫煉油,每個政府都應解決的第一個問題是該國是否有其他選擇。而新加坡沒有。”

“儘管如此,自哥本哈根(氣候變化峰會)以來,新加坡已擁有可用資金來鼓勵清潔技術初創企業並吸引此類公司來新加坡。但是,它尚未大規模增長,”他補充說。

“他們的國家利益是什麼?”

還有一個公平的問題。新加坡可持續能源協會主席埃德溫·丘(Edwin Khew)說,由於新加坡的大部分石油產品都不是在國內消費的,因此煉油業產生的溫室氣體排放不應簡單地算作新加坡的責任。

丘和其他人說,新加坡高效的煉油業可以幫助世界以比其他地方更低的環境成本滿足其對石油的需求。政府官員還認為,即使新加坡停止建設煉油廠,也不會對應對全球變暖產生重大影響,因為該國僅佔全球排放量的0.11%。

但並非所有人都同意。

菲律賓綠色和平東南亞政治顧問澤爾達·索里亞諾(Zelda Soriano)說:“關鍵是,如果將每個國家的貢獻加在一起,就會產生不同的結果。”

索里亞諾說:“如果僅考慮新加坡這個小島國的可能貢獻,您就會意識到它在減少總體排放量方面的貢獻是如此之小。” “但是,我們需要所有可能的努力,所有來自任何來源——小國、中等國家、大國——的可行的貢獻形式,因為真正重要的是彙總所有這些努力。”

新加坡非營利組織Syinc的聯合創始人Bernise Ang表示,此外,由於新加坡長期以來被許多亞洲國家視為發展模式,其政策在該地區具有很強的影響力,氣候政策也不例外。

Ang說:“如果我們是進步的,其他人會受到鼓舞。”“但實際上,消極方面的風險更高。如果新加坡採取對環境造成更大損害的、不那麼進步的政策,它就會成為形成某種規範的同謀,這種規範允許該地區其他國家也這樣做。”

雖然歷史上沒有哪個國家在沒有造成環境損害的情況下實現經濟增長,但對新加坡的減緩氣候變化雄心的期望特別高,因為它在全球氣候變化條約的促成方面處於領先地位。

氣候活動家表示,新加坡以其作為聯合國發展中國家的獨特地位,以及作為世界上較發達的經濟體之一,近年來已成為國際談判中發展中國家和發達國家之間的橋樑。

一位去年在秘魯利馬參加聯合國氣候變化會議的前談判代表表示,“我認為他們的話語權比他們聲稱的要大得多”,該談判代表為了在不尋求更高批准的情況下自由發言而匿名發言。

這位談判代表說:“我認為他們擁有小島嶼國家中任何外交官所擁有的最強大的能力。他們有能力嘗試發揮最符合他們國家利益的作用。問題是,他們的國家利益是什麼?”

經環境與能源出版有限責任公司許可,轉載自Climatewire。www.eenews.net, 202-628-6500