到目前為止,天文學家已經發現了近 5,500 顆系外行星——圍繞外星恆星執行的外星世界——還有 7,000 多顆候選行星等待確認。

真是很多行星。

我們搜尋這些遙遠的世界是因為我們好奇,想知道其他行星是什麼樣的。通過了解其他世界,我們可以更好地瞭解我們自己的世界。但請不要誤會,科學家也是人,我們也想知道科學時代最大的問題之一的答案:我們是孤獨的嗎?

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

我們可能很快就會得到答案。我們的技術正處於探測系外行星生物特徵的邊緣,生物特徵是生命的跡象,例如行星大氣層中可能表明存在生物學的分子。但在那之前,研究我們所能瞭解的關於這些行星的一切,並根據它們支援生命的可能性對它們進行分類是有用的。

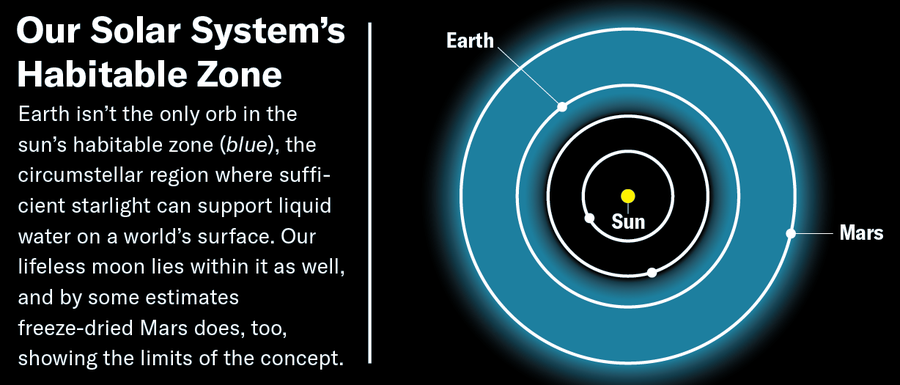

天文學家為此提出了一個方便的概念,稱為宜居帶。這是恆星周圍的一個區域,該區域的溫度允許行星在其表面潛在地擁有海洋、海或湖泊形式的液態水。太靠近恆星,恆星的熱量會把水煮沸蒸發掉。太遠,水就會結冰。但在這些極端情況之間,可能恰到好處。這種中間地帶的特性是為什麼一些天文學家將其稱為金髮姑娘區。(雖然老實說,我從來不喜歡這個綽號;我更喜歡叫它小熊區。以闖入熊家並篡奪他們辛辛苦苦得來的食物和財產的人的名字命名,帶著殖民主義的味道。)

作為一個想法,它非常有用。地球上所有生命都需要液態水,而且因為我們目前還不知道生命可能以任何其他方式出現,所以這是一個很好的起點。

然而,測量宜居帶並非易事。計算行星從其恆星接收到的輻射很容易;這取決於人們充分理解的物理學原理。困難的部分是行星本身。一顆黑暗的行星吸收更多的光並升溫,而一顆顏色較淺的行星會反射更多的光並且更冷。

行星的大氣層起著更大的作用:如果大氣層中充滿了溫室氣體,那麼行星就需要離恆星更遠才能變得溫和。看看金星就知道了——我們在許多方面是姊妹世界,在大小和質量上與地球相似——看看這有多重要。由於金星表面覆蓋著厚厚的二氧化碳大氣層,鉛會在我們邪惡雙胞胎的表面熔化。它根本不是一顆類地行星。

因此,僅憑自身而言,發現一顆位於恆星名義宜居帶內的行星並不能保證它就是,嗯,宜居的,即使它是一個像我們地球一樣小的(並且可能是)岩石世界。還需要了解更多,包括它是否甚至有大氣層,大氣層是由什麼組成的等等。這個問題非常複雜,以至於天文學家們甚至對我們太陽的宜居帶從哪裡開始爭論不休,而我們實際上就在宜居帶內。更重要的是,宜居帶可能不是太陽系中液態水可以存在的唯一地方。

在 20 世紀 70 年代,旅行者 2 號宇宙飛船飛越木星的衛星木衛二,並看到了暗示其冰凍表面下存在液態海洋的表面特徵。從那時起,我們收集了非常令人信服的證據,證明木衛二的地下液態水透過木衛二與木星巨大引力的相互作用保持溫暖。

木衛二也不是唯一一顆海洋衛星。2005 年,來自卡西尼號宇宙飛船的影像顯示,土星冰冷的衛星土衛二表面噴發出巨大的水柱。可能由土星的潮汐活動產生,類似於溫暖木衛二的機制,這些間歇泉指向存在巨大的地下液態水袋,如果不是另一個海洋的話。

圖片來源:Jen Christiansen

現在我們認為,太陽系外行星的衛星內部,甚至在一些繞太陽執行的較大天體(超過海王星)中,可能存在許多這樣的冰下海洋。

事實上,我們知道有很多流浪行星在星際空間中游蕩,它們可能是在最初的行星系統中被拋射出來的,因為那裡的世界最初形成並相互發生引力相互作用。我們發現的往往是比木星還要巨大的氣體巨星。如果它們有冰冷的衛星,那麼這些衛星也可能被加熱到足以擁有地下海洋。所以你甚至可能不需要恆星就能擁有宜居世界!

為了給宜居帶潑更多的冷水,還有其他液體需要思考。土星最大的衛星土衛六太冷了,表面沒有液態水,但卡西尼號在 2006 年的觀測顯示,那裡有廣闊的液態甲烷湖泊。甲烷是一種碳基分子,因此許多生命成分必然存在於那裡。誰知道在距離太陽十億公里的土衛六湖泊中是否有外星小魚在游泳呢?

毋庸置疑,這些都遠在太陽所謂的宜居帶之外,但生命可能在這些表面上看起來冰冷的衛星內部大量存在。顯然,宜居帶的概念對於確定生命可能存在的地方來說是遠遠不夠完善的。那麼現在是時候把它扔進銀河系的垃圾桶了嗎?

讓我們不要把地外嬰兒和地下洗澡水一起倒掉!幾年前,一個行星天文學家團隊寫道,這個術語需要修改,並建議用“溫帶”來代替。我認為這個想法很好,如果我們正在尋找類地行星,它仍然非常有用,需要明確的是,我們正在尋找。它可能不包括氣體巨行星的冰凍衛星或我們不瞭解的生命可能進化的世界,但只要我們意識到這些侷限性,它仍然很方便。重新命名這個概念可以解決一些問題。

宜居帶,即使換個名字,也從來不是一個鐵律。它一直是一個指導方針,一個告知天文學家的想法,即當一顆行星在某個特定位置被發現時,他們可能會發現一些有趣的東西。它與其說是一種衡量潛在宜居世界的方法,不如說是一種為未來的觀測標記它們的方式。

人們很容易想要劃清界限——一顆離它的恆星這麼遠的行星是不適宜居住的,但一顆那麼遠的行星就很棒——但自然界幾乎從不那樣運作。它通常在一個光譜上運作,具有模糊的邊界,甚至更大的重疊。在閱讀科學發現時,始終牢記這一點是好事。

一顆行星位於其恆星的宜居帶內可能不足以,甚至不是使其宜居的必要條件,但它仍然是尋找生命的絕佳起點。我們只需要確保我們不要止步於此。