人類,或者可能僅僅是男性,是否天生就有一種殺死其他群體成員的傾向?不僅僅是殺戮的能力,而是一種與生俱來的拿起武器、傾向於集體暴力的傾向?“集體”這個詞是關鍵。人們會因為個人原因而爭鬥和殺戮,但殺人不是戰爭。戰爭是社會性的,群體組織起來殺害來自其他群體的人。今天,關於戰爭歷史根源的爭議圍繞著兩個極端立場展開。其中一個立場認為,戰爭是一種為了消除任何潛在競爭對手而進化而來的傾向。在這種情境下,人類一直可以追溯到我們與黑猩猩的共同祖先,一直都在發動戰爭。另一個立場認為,武裝衝突只是在近幾千年中才出現的,因為不斷變化的社會條件提供了集體殺戮的動機和組織。這兩個陣營分為已故人類學家基思·奧特拜恩所稱的鷹派和鴿派。(這場辯論也與是否可以在黑猩猩身上檢測到本能的、好戰的傾向有關[見下方側邊欄]。)

如果戰爭表達的是一種天生的傾向,那麼我們應該期望在整個史前記錄的小規模社會中找到戰爭的證據。鷹派聲稱我們確實找到了這樣的證據。考古學家史蒂文·A·勒布朗和他的合著者凱瑟琳·E·雷吉斯特寫道:“當對地球上任何社會有良好的考古學描繪時,幾乎總是也有戰爭的證據……因戰爭造成的死亡可能保守估計為百分之二十五。”進化心理學家認為,以如此巨大的傷亡,戰爭已成為一種自然選擇機制,適者生存,從而獲得配偶和資源。

這種觀點已經取得了廣泛的影響。政治學家弗朗西斯·福山寫道,近期戰爭和種族滅絕的根源可以追溯到我們狩獵採集祖先中數萬年或數十萬年前,甚至可以追溯到我們與黑猩猩的共同祖先。國際關係領域的著名學者布拉德利·泰耶認為,進化論解釋了為什麼保護自己部落的本能傾向隨著時間的推移演變成國際關係中群體對仇外心理和民族中心主義的傾向。如果戰爭是本能仇恨的自然爆發,為什麼還要尋找其他答案?如果人性傾向於集體殺害外人,我們還能避免多久?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

鴿派陣營的人類學家和考古學家對這種觀點提出質疑。他們認為,人類顯然有能力參與戰爭,但他們的大腦並非被硬性設定為識別和殺死參與集體衝突的外人。根據這些論點,致命的群體襲擊僅在狩獵採集社會規模和複雜性增加時,以及後來隨著農業的誕生而出現。考古學,輔以對當代狩獵採集文化的觀察,使我們能夠識別出導致戰爭起源和強化的時間和一定程度上的社會環境。

戰爭始於何時?

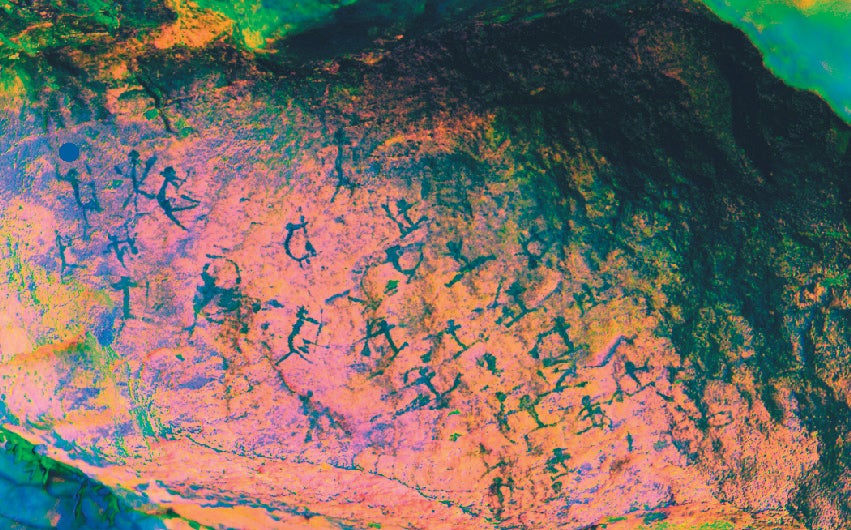

在尋找戰爭的起源時,考古學家尋找四種證據。洞穴壁畫是證據之一。法國庫尼亞克洞穴、佩什梅爾洞穴和科斯凱洞穴中大約有25,000年曆史的舊石器時代洞穴壁畫顯示,一些學者認為這些壁畫是矛刺穿人,這表明早在舊石器時代晚期,人們就在發動戰爭。但這種解釋是有爭議的。其他科學家指出,這些洞穴壁畫中一些不完整的圖形有尾巴,他們認為與它們相交的彎曲或波浪線更可能代表薩滿教的力量,而不是矛。(相比之下,伊比利亞半島東部的牆壁繪畫,可能是定居的農業學家在數千年後繪製的,清楚地顯示了戰鬥和處決。)

武器也是戰爭的證據,但這些人工製品可能並非它們看起來的那樣。我過去常常接受權杖作為戰爭的證據,直到我更多地瞭解了近東石權杖。大多數權杖的把手孔都非常窄,以至於無法在戰鬥中承受一次敲擊。權杖也象徵著權威,而既定的規則可以提供一種在不訴諸戰爭的情況下解決衝突的方法。另一方面,完全有可能在沒有傳統武器的情況下發動戰爭:公元前5000年左右在德國南部,村民被用木工用的斧子屠殺。

除了藝術和武器,考古學家還會在居住遺蹟中尋找線索。害怕襲擊的人通常會採取預防措施。在考古記錄中,我們有時會看到居住在低窪平原分散房屋中的人們轉移到人口密集的防禦村莊。新石器時代歐洲的村莊周圍環繞著土堆圍牆。但並非所有這些圍牆似乎都是為防禦而設計的。有些可能劃分了不同的社會群體。

骨骼遺骸似乎是確定戰爭何時開始的理想材料,但即使是這些也需要仔細評估。三到四個彈丸傷口中只有一個會在骨頭上留下痕跡。與屍體一起埋葬的石頭或骨頭製成的尖狀物有時是儀式性的,有時是死亡原因。單個埋葬屍體上的未癒合傷口可能是事故、處決或殺人造成的。事實上,殺人事件在史前世界可能相當普遍——但殺人不是戰爭。並非所有戰鬥都是致命的。在一些墓地中,考古學家經常發現顱骨上有癒合的顱骨凹陷,但很少有造成死亡的。這些發現表明,使用棍棒或其他非致命手段解決個人糾紛的戰鬥,這在人種學記錄中很常見。當顱骨主要來自女性時,骨折可能反映了家庭暴力。

因此,全球考古學證據通常是模稜兩可且難以解釋的。通常必須將不同的線索拼湊在一起才能產生對戰爭的懷疑或可能性。但是,專門的考古工作——多次挖掘和良好的材料回收——應該能夠得出至少懷疑存在戰爭的結論。

在伊比利亞半島發現的巖棚藝術的增強影像中,可以看到5000多年前的戰爭痕跡。圖片來源:“透過多分析方法鑑定史前西班牙黎凡特巖畫黑色顏料中的植物細胞:使用操作鏈物化社會身份的新方法”,作者:Esther López-Montalvo 等人,發表於PLOS ONE,第1卷,第2期,文章編號:E0172225;2017年2月16日

但總的來說,真的有跡象表明人類在整個物種歷史上都在發動戰爭嗎?如果您的樣本由已知死亡前後傷口(發生在死亡時或死亡前後)高頻率的案例組成,那麼情況看起來相當糟糕。暴力死亡佔25%等資料就是這樣得出的。然而,由於大眾媒體的斷章取義,導致了誤解。任何古代殺戮的發現都會搶佔頭條新聞。新聞報道忽略了無數沒有暴力跡象的挖掘。對特定地區和時間段的報告進行全面篩選,詢問有多少(如果有的話)顯示出哪怕是戰爭的暗示,就會描繪出一幅完全不同的圖景。戰爭幾乎不是普遍存在的,並且在考古記錄中並非無休止地追溯到過去。人類戰爭確實有一個開始。

第一次敵對行動

許多考古學家推測,戰爭在某些地區出現於中石器時代,中石器時代始於最後一個冰河時代在公元前9700年左右結束之後,當時歐洲狩獵採集者定居下來並發展出更復雜的社會。但實際上並沒有簡單的答案。戰爭在不同的時間和不同的地點出現。半個世紀以來,考古學家一致認為,在蘇丹北部尼羅河沿岸的傑貝爾·薩哈巴發生的多次暴力死亡事件甚至更早,大約在公元前12000年。在糧食資源曾經豐富但正在衰退的地區,定居的狩獵採集群體之間可能存在激烈的競爭,這可能導致了衝突。

在稍晚的時期,北部底格里斯河的定居點、武器和墓葬表明,在公元前9750年至8750年之間,發生了涉及定居的狩獵採集村莊的戰爭。在附近,最早已知的村莊防禦工事出現在公元前七千年的農業人口中,而第一次城市中心的征服發生在公元前3800年至3500年之間。到那時,戰爭在安納托利亞地區很普遍,部分原因是來自北部底格里斯河的征服移民傳播了戰爭。

與此形成鮮明對比的是,考古學家在公元前約3200年之前,在南部黎凡特(從西奈到黎巴嫩南部和敘利亞)的定居點、武器或骨骼遺骸中沒有發現有說服力的證據。在日本,公元前13000年至公元前800年期間,狩獵採集群體中因任何原因造成的暴力死亡都很少見。

隨著公元前300年左右水稻種植的發展,超過十分之一的遺骸中出現了明顯的暴力死亡事件。在經過充分研究的北美遺址中,一些非常早期的骨骼創傷似乎是個人而非集體衝突造成的。佛羅里達州的一個遺址包含大約公元前5400年發生多起殺戮事件的證據。在太平洋西北地區的部分地區,公元前2200年也發生了同樣的情況,但在南部大平原,公元500年之前只記錄到一起暴力死亡事件。

為何會發生戰爭?

使戰爭更有可能發生的前提條件包括轉向更加定居的生活方式、區域人口增長、牲畜等有價值資源的集中、日益增長的社會複雜性和等級制度、高價值商品的貿易以及群體邊界和集體身份的建立。這些條件有時與嚴重的環境變化相結合。例如,傑貝爾·薩哈巴的戰爭可能是對生態危機的回應,因為尼羅河切開了一條峽谷,消除了生產力高的沼澤地,最終導致人類放棄了該地區。後來,在農業開始後的幾個世紀,以新石器時代的歐洲為例——這表明,當人們有更多東西可以爭奪時,他們的社會開始以一種使他們更願意前進並擁抱戰爭的方式組織起來。

然而,考古學可以展示的東西是有限的,我們必須在其他地方尋求答案。人種學——對不同文化(包括活著的和過去的文化)的研究——說明了這些前提條件。一個基本的區分是“簡單”和“複雜”的狩獵採集社會。

簡單的狩獵和採集是人類社會在人類存在的大部分時間裡(可以追溯到20多萬年前)的特徵。廣義上講,這些群體彼此合作,生活在人口密度低、擁有少量財產的小型流動性平等的群體中,並開發大片區域。

相比之下,複雜的狩獵採集者生活在人口數百的固定居住點。他們維持親屬群體和個人的社會等級,透過血統限制對食物資源的獲取,並擁有更發達的政治領導力。這種社會複雜性的跡象最早出現在中石器時代。複雜狩獵採集者的出現有時但並非總是標誌著向農業過渡的階段,農業是政治國家發展的基礎。此外,這些群體經常發動戰爭。

然而,戰爭的前提條件只是故事的一部分,僅憑這些條件可能不足以預測集體衝突的爆發。例如,在南部黎凡特,這些前提條件存在了數千年,但沒有戰爭的證據。

然而,為什麼會缺乏衝突呢?事實證明,許多社會也有明顯的和平前提條件。許多社會安排阻礙了戰爭,例如跨群體的親屬關係和婚姻關係;在狩獵、農業或食物分享方面的合作;允許個人遷移到其他群體的社會安排的靈活性;重視和平和汙名化殺戮的規範;以及公認的衝突解決手段。這些機制並沒有消除嚴重的衝突,但它們確實以防止殺戮或將其限制在少數人之間的方式來引導衝突。

如果是這樣,那麼為什麼後來的考古發現,以及探險家和人類學家的報告,卻充滿了致命的戰爭呢?在過去的幾千年裡,戰爭的前提條件在越來越多的地方變得越來越普遍。一旦建立,戰爭就有蔓延的趨勢,暴力民族取代不那麼暴力的民族。國家在世界各地發展起來,國家有能力使其外圍和貿易路線上的民族軍事化。頻繁的乾旱等環境劇變加劇,有時甚至引發導致戰爭的條件,而當條件緩和時,和平可能不會迴歸。尤其值得注意的是中世紀溫暖期(大約從公元950年到1250年)的加劇,以及它迅速轉變為大約從公元1300年開始的小冰河時代。在那段時間裡,美洲、太平洋地區和其他地區的戰爭有所增加。在世界大部分地區,戰爭早已確立,但衝突卻在惡化,傷亡人數不斷增加。

然後是歐洲的全球擴張,它改變、加劇了有時甚至引發了世界各地的土著戰爭。這些對抗不僅僅是由征服和抵抗驅動的。當地人民開始互相發動戰爭,被殖民強權及其提供的商品捲入新的敵對行動。

古代和近代擴張國家之間的互動,以及隨之而來的衝突,鼓勵了獨特的部落身份和分裂的形成。仍然在殖民控制之外的地區經歷了由貿易、疾病和人口流離失所的更長距離影響所驅動的變化——所有這些都導致了戰爭。國家還透過強加具有明確邊界的政治制度,而不是他們在其殖民掠奪中經常遇到的模糊的當地身份和有限的權威,從而激起了當地人民之間的衝突。

學者們經常尋求支援這樣一種觀點,即人類參與致命群體敵對行動的意願早於國家的興起,他們會在“部落地區”尋找敵對行動的證據,在這些地區,“野蠻”戰爭似乎是地方性的,並且通常被視為人性的表達。但是,仔細檢查民族誌中已知的歷史記錄中當地人民的暴力行為,可以提供另一種視角。

18世紀末至19世紀的阿拉斯加西北部狩獵採集者證明了將當代民族誌學投射到人類遙遠過去的謬誤。涉及村莊大屠殺的激烈戰爭仍然存在於詳細的口頭傳統中。這種致命的暴力被引為狩獵採集者在擴張國家破壞之前就發動戰爭的證據。

然而,考古學,結合該地區的歷史,提供了非常不同的評估。在阿拉斯加狩獵採集者的簡單文化中,早期的考古遺蹟中沒有戰爭的跡象。戰爭的最初跡象出現在公元400年至700年之間,它們可能是與來自亞洲或阿拉斯加南部的移民接觸的結果,那裡的戰爭已經確立。但這些衝突的規模和強度可能有限。

隨著公元1200年有利的氣候條件,這些捕鯨者中發展出日益增長的社會複雜性,人口更加稠密和定居,長途貿易也在擴大。幾個世紀後,戰爭變得普遍。然而,19世紀的戰爭要糟糕得多,以至於導致了區域人口的下降。這些後來的衝突——口頭歷史中出現的那些衝突——與國家擴張有關,因為一個龐大的貿易網路在西伯利亞新的俄羅斯貿易站之外發展起來,它們導致了跨越白令海峽的複雜部落群體的高度領土性和中心化。

並非生活常態

關於戰爭和人性的辯論不會很快得到解決。認為在整個史前時期,高傷亡的激烈暴力是普遍存在的觀點有很多支持者。對於那些確信我們作為一個物種自然而然地傾向於戰爭的人來說,它具有文化共鳴。正如我的母親會說的那樣:“看看歷史就知道了!”但是,當考慮到所有證據時,鴿派佔據了上風。廣義上講,早期的發現幾乎沒有提供任何表明戰爭是生活常態的證據。

人就是人。他們爭鬥,有時會殺人。如果條件和文化如此指示,人類一直有能力發動戰爭。但這些條件和他們產生的好戰文化只是在過去1萬年中才變得普遍——而且在大多數地方,比這晚得多。歷史、民族誌或後來的考古學中經常報道的高水平殺戮與全球最早的考古發現相矛盾。最古老的骨骼和人工製品與瑪格麗特·米德1940年文章的標題一致:“戰爭只是一種發明——而不是一種生物學上的必然性。”

我們的黑猩猩表親呢?

人類學家正在研究近親靈長類動物是否表現出一種本能的群體殺戮傾向

深入研究人類戰爭傾向的問題通常需要超越我們自己的物種,去考察我們黑猩猩親屬的經歷。這是我多年來一直在研究的一個課題,我現在正在完成一本關於它的書的寫作,書名為《黑猩猩,“戰爭”和歷史》。我在“戰爭”一詞上加了引號,因為黑猩猩之間的群體間衝突,雖然有時是集體的和致命的,但缺乏人類戰爭所必需的社會和認知維度。

人類戰爭涉及的對手通常包括多個地方群體,這些群體可能因形式多樣的政治組織而統一。戰爭是由文化特定的知識和價值觀體系助長的,這些體系產生了強大的“我們與他們”的含義。這些社會結構沒有靈長類動物的類比。儘管存在這些區別,但一些科學家認為,黑猩猩表現出一種天生的殺死外人的傾向,這種傾向是從黑猩猩和人類的最後共同祖先那裡繼承下來的——這種衝動仍然會在潛意識中推動人類與社群之外的人發生致命衝突。

我的工作駁斥了黑猩猩雄性天生就有殺死外人的傾向的說法,而是認為它們最極端的暴力行為可能與特定環境有關,這些環境是由於它們的生活受到與人類接觸的干擾而造成的。為了證明這一點,我需要仔細研究每一例報告的黑猩猩殺戮事件。由此,可以得出一個簡單的結論。對最近彙編的來自18個黑猩猩研究地點的殺戮事件(總共相當於426年的實地觀察)進行批判性檢查表明,在27起觀察到或推斷出的成人和青少年群體間殺戮事件中,有15起來自僅僅兩個高度衝突的情況,這兩起情況分別發生在1974-1977年和2002-2006年的兩個地點。

這兩種情況加起來共九年的觀察,在這九年中,每年的殺戮率為1.67起。其餘417年的觀察平均每年只有0.03起。問題是,離群值案例最好解釋為進化而來的適應性行為,還是人類干擾的結果。雖然一些進化生物學家提出,殺戮被解釋為試圖減少競爭群體中雄性的數量,但同樣的資料表明,從外部殺戮中減去內部雄性殺戮只會導致每47年減少一名外部雄性,少於黑猩猩一生中的一次。

從比較案例研究中,我得出結論,黑猩猩之間的“戰爭”不是一種進化而來的進化策略,而是一種由人類干擾引起的反應。逐個案例的分析將表明,黑猩猩作為一個物種,不是“殺手猿”。這項研究也對這樣一種觀點提出了質疑,即任何人類的好戰傾向都可能受到來自黑猩猩和人類遙遠祖先的古老基因遺產的驅動。——R.B.F.