考古學存在代表性問題。在學者們探索人類過去的絕大多數時間裡,他們主要關注男性的活動,而忽視了女性。這種偏見有幾個原因。一是容易儲存下來的文物往往是由無機材料製成的,如石頭或金屬,許多都與傳統上與男性相關的行為有關,如狩獵。另一個原因是早期的考古學家大多是男性,他們對男性的工作比對女性的工作更感興趣。因此,我們對過去文化的理解非常不完整。

近年來,考古學家們一直在努力填補我們知識中的這一空白,部分是透過更仔細地審視傳統上被忽視的遺蹟,如紡織品,這些紡織品長期以來一直被認為是不重要的。布料很少能經受住幾個世紀的考驗,因為它很容易分解,除非在理想的儲存條件下。但即使是碎片狀態,它也包含了關於製造和使用它的人們的大量資訊。

米歇爾·海耶·史密斯(Michèle Hayeur Smith)是布朗大學的人類學考古學家,她一直站在從古代布料中獲取見解的最前沿,她在考古遺址和博物館藏品中搜尋紡織品,希望能闡明早期北大西洋社會中女性的生活。她的研究表明,如果沒有女性的紡織工作,維京人永遠不可能擴充套件他們已知的世界。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

海耶·史密斯對早期北大西洋紡織品的研究始於冰島國家博物館的地下儲藏室,那裡的金屬架子上堆滿了裝滿泥土布料的箱子和袋子。她於 2009 年首次訪問該博物館,檢查了博物館收藏的維京時代和後期遺留下來的文物。“那真是成千上萬的碎片,”她說。然而,它們只是放在那裡,幾乎沒有人檢查過。

海耶·史密斯在充滿織物的環境中長大,她的母親是一位人類學家,從世界各地收集織物。20 多歲時,海耶·史密斯在巴黎獲得了時裝學位。她知道過去的人們如何為自己穿衣打扮,以及如何編織從貨幣到斗篷的一切物品,可以揭示一個失落文化的許多資訊,尤其是關於女性的資訊。20 世紀 90 年代,作為格拉斯哥大學的博士生,她致力於研究維京女性的服裝和裝飾品,通常是從墓葬遺址中發現的文物中研究。受到她在博物館儲藏室首次瞥見的大量紡織品殘餘的啟發,海耶·史密斯最終決定揭示那些站在織布機旁編織的普通女性的生活。

從那時起,她一直在分析跨越 900 年曆史的紡織品,從公元 874 年維京人在冰島定居開始。她仔細研究了成千上萬的泥土覆蓋的碎片,這些碎片密集地包含了關於製作織物的女性的資訊。她對博物館中被忽視的一小堆棕色碎布以及許多其他古代維京和後期北大西洋織物樣本的研究,是首批證明舊衛隊對古代社會中布料和女性的重要性判斷錯誤的研究之一。

紡織品微不足道? 在我對她的 Zoom 採訪中,海耶·史密斯,金色的頭髮傾瀉到腰間,讓人想起女武神,以充滿信心的聲音說道:“不。紡織品和女性製作的東西與狩獵、建造房屋和權力鬥爭一樣至關重要,”她說。在維京和中世紀時期,女性是北大西洋經濟的基礎,她們的布料使人們能夠在北大西洋的氣候中生存下來。

被稱為 vaðmál 的法定布料是從冰島西部吉爾斯巴基遺址 17 世紀晚期的考古沉積物中回收的。吉爾斯巴基是維京時代和中世紀酋長的所在地,時間從公元 900 年左右到公元 1210 年。圖片來源:© Sarah Philbrick Kelly,2008 年

幕後英雄

在流行文化中,維京女性是透過那個時代的眼光來看待的。在 20 世紀 50 年代,她們被描繪成軟弱和順從於男性的形象。在 20 世紀 70 年代,她們被性化。在最近的劇集,如《維京傳奇》和《最後的王國》中,她們被描繪成盾女或戰士。

在海耶·史密斯開始她的工作之前,維京女性的真實生活在很大程度上對科學界來說是未知的。馬薩諸塞大學波士頓分校的考古學家道格拉斯·博倫德(Douglas Bolender)研究維京時代和中世紀北大西洋,他表示,維京社會的基本輪廓來自冰島薩迦。這些書本長度的敘事記載是在他們描述的事件發生 300 多年後才記錄下來的。而且據我們所知,作者是男性,他們是基督教化的人,描寫的是他們的“異教”祖先。

長期以來,維京女性在考古學中一直被刻板印象地認為主要從事家務勞動:養育孩子、烹飪、紡織和製作衣服。書面記載和考古證據證實她們是紡織工。然而,海耶·史密斯說,在她們的丈夫外出進行襲擊或貿易探險的幾年時間裡,女性管理著農場並從事貿易。

紐約城市大學的考古學家托馬斯·麥戈文(Thomas McGovern)說,“我們對女性的工作不太感興趣,這在某種程度上是事實”。麥戈文,他那濃密的白色鬍鬚讓人想起一位舊約時代的族長,他在 20 世紀 70 年代進入考古學領域。“主要是老白人,”他回憶道。然而,他說,從那時起,這個領域已經變得更好了,女性和多樣性總體上都更多了。

奧斯陸文化歷史博物館的考古學家瑪麗安·莫恩(Marianne Moen)說,然而,對女性的傳統看法仍然影響著研究人員對證據的解讀。莫恩是一位研究考古記錄中性別的維京專家,她說她經常看到文物意義如何被先入為主的觀念所扭曲。例如,瑞典比爾卡維京遺址的一個裝滿戰士武器的墳墓長期以來一直被認為是男性的最終安息之地,直到 DNA 證據證明它是一位女性的。

蘇格蘭珀斯高地和群島大學的亞歷山德拉·桑馬克(Alexandra Sanmark)是維京和中世紀考古學的權威,她對此表示贊同。她說,一個與天平一起埋葬的男性被視為商人,但一個與天平一起埋葬的女性一定是商人的妻子,儘管有充分的證據表明女性也從事貿易。

用布料書寫

海耶·史密斯決定在北大西洋女性的手工藝品中尋找她們。她說,直到現在,人們對她們知之甚少,“因為是男性從男性和男性編寫的中世紀法典的角度分析這件事。沒有人去研究過女性製作的實際物品。”

她並非完全從零開始進行紡織品分析。之前已經有一些關於紡織品的研究,最著名的是已故的艾爾莎·古德容松(Elsa Guðjónsson)的研究,她的工作為海耶·史密斯奠定了基礎。然而,海耶·史密斯說,古德容松只能研究冰島博物館藏品中大量文物中的“少數”考古布料。古德容松的工作,以及其他紡織品分析師的工作,主要側重於技術細節,如紗線支數、織物型別、羊毛品種、刺繡針跡和用於製作它們的工具,以瞭解紡織技術。

對於海耶·史密斯來說,技術細節很重要,但她有不同的目標:透過文化創造她所謂的“社會考古學”,透過這種考古學,她可以揭示創造布料的女性的生活。為此,她專注於普通女性製作的日常“家紡”——普通的羊毛織物,她們在整個北大西洋的農場裡沒有留下精緻的墳墓。她們唯一的紀念碑是她們在經線加重織布機上編織的紡織品。

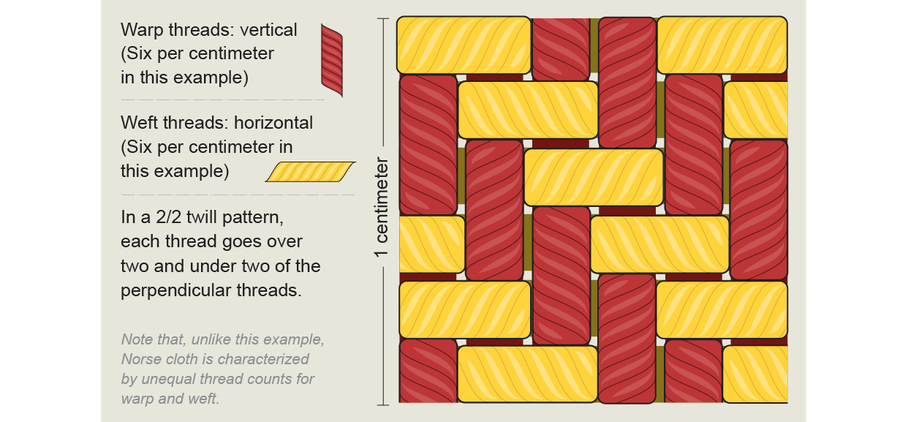

海耶·史密斯在布朗大學哈芬雷弗人類學博物館於 2020 年舉辦的一次活動中展示了維京人的紡織風格,該活動的錄影可在 YouTube 上觀看。一個木製橫杆擱在兩個豎杆上,支撐著分開的垂直經線,這些經線被火山石壓緊,這種火山石遍佈冰島海岸。她手持綜片杆來分隔經線,將連續的水平緯線穿梭於一根或多根經線之間。透過改變經線的數量,紡織工可以創造出常見的冰島圖案,主要是被稱為斜紋和平紋的基本織物。

奧爾巴尼大學考古學家凱文·史密斯(Kevin Smith)說,在公元 1000 年左右之前,織布機可能設定在 dyngja,即紡織小屋中。凱文·史密斯是海耶·史密斯的丈夫,他在冰島挖掘過類似的建築。他解釋說,這些坑屋向下挖掘 1.5 到 3 英尺深,有時坑上築有草皮牆,有時築有木牆,木牆可以提供足夠高的空間供人們站立和工作。這些小型建築——不超過 9 英尺 x 15 英尺大小——在一個角落裡設有一個石頭框架的爐灶,提供溫暖和光線,可以提供一個私密的空間,容納一臺織布機,也許還有三位女性,她們在那裡紡紗、織布和分享故事。

海耶·史密斯在 2010 年多次前往博物館的地下實驗室,在顯微鏡下檢查一個又一個標本,計算經線和緯線的數量,記錄諸如紗線的捻向、使用的纖維種類和織物型別等特徵。在工作過程中,海耶·史密斯輸入她的資料,並提取少量樣本進行進一步分析和測試,包括一種稱為加速器質譜分析的放射性碳測年法。

在接下來的幾年裡,她研究了來自冰島、格陵蘭、法羅群島、蘇格蘭和挪威博物館倉庫的織物遺蹟。她揮舞著數字卡尺,測量布料纖維的直徑和殘餘物的大小。對於每個標本,她都一絲不苟地記錄其年代、產地和製造細節,如每平方釐米的經線數量。

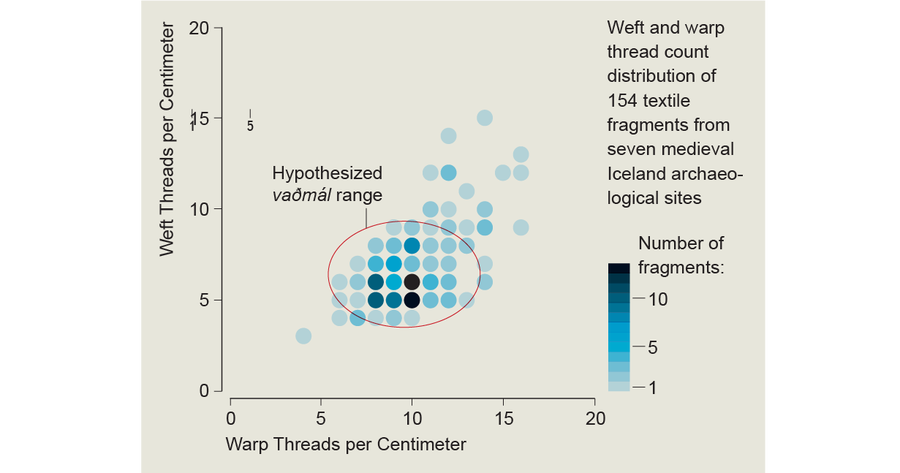

在這項沒完沒了且“骯髒”的工作的第一年和第二年之間,她的手指上沾滿了泥土,海耶·史密斯有了她的頓悟時刻。“看,”她在視訊通話中指著她的書,書頁翻到一張圖表,指著一堆圈起來的圖示。“我檢查的遺址越多,我就越看到這種模式。維京時代的紡織品色彩鮮豔且種類繁多,但在中世紀時期,完全轉變為標準化布料。”

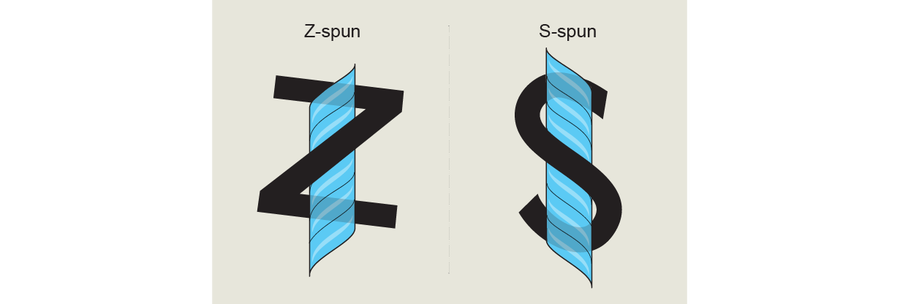

海耶·史密斯解釋說,普通的現代布料的經線數量可能從 75 根到 300 根不等,但在冰島,而且僅在冰島,在 12 世紀到 17 世紀,來自每個遺址的每塊紡織品的經線數量都落在 4 根到 15 根的狹窄範圍內。此外,紗線的捻向——順時針(Z 捻)與逆時針(S 捻)——在 11 世紀幾乎完全從 Z 捻經緯線轉變為 S 捻緯線。所有這些細節都是法定布料 vaðmál 的規格。“女性在賺錢!”她說。

圖片來源:Jen Christiansen;來源:《女武神的織布機:北大西洋布料生產和女性權力的考古學》,作者:米歇爾·海耶·史密斯。佛羅里達大學出版社,2020 年(圖表參考)

圖片來源:Jen Christiansen

布料貨幣

冰島新興的經濟體系以挪威的經濟體系為基礎。某些商品——布料、奶牛、黃油、穀物——在法律上被賦予了基於其等值白銀的價值。然而,在維京時代末期,家紡羊毛布料作為冰島的交換形式變得比在挪威更為重要。學者們認為,這種轉變可能是由多種因素造成的,例如維京人停止襲擊後白銀的稀缺、人口增長以及殖民地蓬勃發展的羊毛生產。“儘管它的價值在理論上仍然以白銀來衡量,但這種布料……作為一種交換商品本身,在法律上受到監管,”海耶·史密斯在她的 2020 年著作《女武神的織布機:北大西洋布料生產和女性權力的考古學》中指出。她解釋說,vaðmál 這個名字是古諾爾斯語單詞 vað(“東西”或“布料”)和 mál(“衡量”)的組合,意思是“按照標準衡量的布料”。從 12 世紀到 17 世紀,在冰島的法律文字以及銷售賬目、教堂清單和農場登記冊中,它經常被提及作為衡量標準和交換媒介。

所有的 vaðmál 都是女性製作的。事實上,她們正在大量生產它,既作為一種貨幣單位,又作為一種在附近和遠方出售的商品。Vaðmál 可以用來支付稅收和什一稅,但也可以交易或出售以製作衣服和其他必需品。它在英格蘭尤其受歡迎,英格蘭生產自己的奢侈面料,但需要大量冰島廉價耐用的家紡布料來為農民、城市貧民和普通士兵制作服裝。

莫恩說,認為在家完成的工作是“家務”且不重要,因為它不產生金錢,這是一種現代觀念。在北大西洋世界,“家是工作的地方”。事實上,正如海耶·史密斯指出的那樣,vaðmál 是一種主要的創收產品。

海耶·史密斯說,學者們以一種“抽象”的方式瞭解 vaðmál,因為它在中世紀法律書籍中被精確定義。但她指出,法律文字中從未提及編織它的女性。也沒有人檢查布料遺蹟,看看它們是否符合法律文字中的規格。

在進行紡織品分析的同時,她還檢查了法律文字——值得慶幸的是,其中大部分已經從古諾爾斯語翻譯成現代英語。透過細緻的檢查,她證實冰島女性編織的布料完全符合這些標準:2/2 斜紋布(粗花呢)、Z/S 捻、每釐米 4 到 15 根經線編織而成。布料的寬度也應該測量兩個“肘”,長度為六個肘(現代測量中略多於一碼寬,三碼長)。根據她分析的碎片,冰島布料“可以假定大約是這個尺寸或更大”。該單位的布料相當於一定重量的白銀。“每個人都認為經濟是男性的事情,”海耶·史密斯說。事實上,做出決定的人不是男性,而是女性。

圖片來源:Jen Christiansen

她認為,女性要麼自己制定了規範,要麼與男性合作制定了規範。“很難知道她們在想什麼,”海耶·史密斯承認。“從所花費的時間和工具來看,很明顯,一個家庭中每個身強力壯的女性都會參與其中。” 實際上,在一定程度上,“她們可能控制了很多關於這些法律準則的敘述,”她說。“不是男性坐在那裡寫書……因為[男性]不靠近紡織,”她說。

織布機禁忌

海耶·史密斯部分地根據詩歌和神話來源的證據來證實這一斷言,包括冰島薩迦,這些薩迦提供了關於維京時代及以後對女性和紡織的根深蒂固的態度的線索。丹麥奧胡斯大學維京宗教女性方面專家卡倫·貝克-彼得森(Karen Bek-Pedersen)說,女性的力量在《尼雅爾薩迦》的《達拉達廖德》中得到了表達。在薩迦中,一位士兵在戰鬥黎明時分看到了一個幻象,他窺視一個 dyngja,看到 12 位女武神,奧丁的女性戰士靈魂。她們架起織布機開始編織,用男人的內臟作為部件和線。貝克-彼得森解釋說,當她們編織時,她們描述——並決定——即將到來的血腥失敗。她引用了這節詩

織物是經紗的

用男人的腸子

並牢牢地加權

用男人的頭顱;

染血的長矛充當

綜片杆,

梭口是鐵甲的,

並用箭矢釘住。

用我們的劍,我們必須擊打

這勝利的織物

貝克-彼得森說,薩迦中的詩歌可能早於薩迦本身。它們充滿了隱喻、頭韻、節奏和韻律,很難改變,而且容易記住,這使得它們很可能透過口頭傳統流傳下來。

貝克-彼得森觀察到,dyngja 可以被視為一個“充滿女效能量的空間,這種能量超出了普通人類女性的能力”。她說,在文學經典中,在那裡閒逛並與女性八卦的男性被描繪成懦夫或惡棍,並且總是落得悲慘的結局。

dyngja 是男性避之不及的空間這一事實,在海耶·史密斯對女性在布料製作中的權力的評估中佔據重要地位。男性害怕,如果他們進入,他們會失去男子氣概,甚至失去生命。在斯堪的納維亞半島在公元 1000 年左右轉變為基督教之後,織布機被帶入 skáli,即長屋的主要生活區。紡織將在一個單獨的區域或房間進行,關於這種女性工藝的禁忌很可能沒有減弱。當她們的布料變成冰島經濟的主要驅動力時,這些禁忌成為女性權力的關鍵因素。

布料與氣候

2011 年,海耶·史密斯在曼哈頓上東區的一家中餐館與麥戈文會面,在外人看來,這一定像是一次奇怪的交接。麥戈文帶來了一些脆弱的遺骸,這些遺骸來自他和他的團隊幾年前在格陵蘭西南部一個名為塔西帕塔(Tatsipataa)的遺址進行的挖掘。工人們將紡織品碎片與他正在研究的骨骼分開撈起,他很樂意把它們送出去,想知道她能從中瞭解到什麼。他回憶說,當他把它們交出去時,他想,“好吧,祝你好運!”

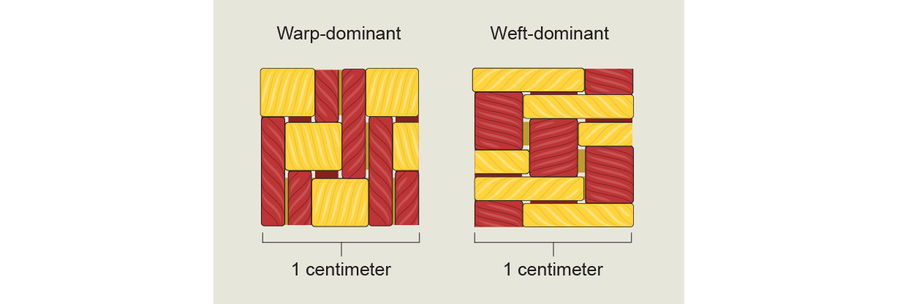

海耶·史密斯正在尋找格陵蘭女性製作的布料與冰島女性紡織工製作的布料差異如此之大的原因。格陵蘭於公元 986 年完全由冰島人定居。他們是紅髮埃裡克的追隨者,紅髮埃裡克因過失殺人而被驅逐出冰島。格陵蘭人的布料最初與冰島人以經線為主的織物相同,但最終轉變為“緯線中的線比經線更多”。

圖片來源:Jen Christiansen

在 21 世紀初,丹麥國家博物館的紡織品專家已故的埃爾斯·奧斯特加德(Else Østergård)對這種轉變提出了一個解釋。海耶·史密斯舉起她那本被精心翻閱的奧斯特加德 2004 年出版的著作《織入地球》(Woven into the Earth)說,埃爾斯認為格陵蘭女性的紡織創新可能是對小冰河時期寒冷氣候變化的一種反應。在格陵蘭,第一次急劇降溫始於大約 1340 年,並持續波動到 15 世紀中期,當時格陵蘭的殖民地消失了,一直持續到 20 世紀。

海耶·史密斯著手根據考古學來檢驗奧斯特加德的假設,首先從塔西帕塔的證據開始。她說,麥戈文的標本被證明是“非凡的”。它們是在受控條件下從一系列有據可查的遺蹟層中挖掘出來的,它們充滿了關於紡織變化、這些變化發生的時間以及很可能原因的資訊。海耶·史密斯與當時麥戈文的博士生之一康拉德·斯米亞羅夫斯基(Konrad Smiarowski)合作,回顧了他們的挖掘計劃,該計劃描繪了文物層如何隨著時間推移而沉積。它表明,以緯線為主的布料出現的時間稍晚。

透過對塔西帕塔布料遺蹟進行年代測定,海耶·史密斯能夠將每個樣本中緯線與經線的比率與已發表的氣候資料記錄相關聯。正如奧斯特加德假設的那樣,隨著 14 世紀氣溫下降,以緯線為主的布料確實有所增加。“它與氣候資料完美匹配!”她說。

儘管這一發現令人興奮,但“這只是一個遺址,”海耶·史密斯說。為了證明女性正在調整她們的紡織技術以適應氣候變化,她必須收集來自格陵蘭各地不同時期的遺蹟。

2014 年 9 月,海耶·史密斯對紡織品中女性的追尋將她帶到了格陵蘭努克港口曾經是一座古老的貿易站的地方,在那裡她可以觀看冰山漂過。這座建築由 18 世紀丹麥-挪威傳教士漢斯·埃格德(Hans Egede)建造,現在被格陵蘭國家博物館和檔案館用作接待研究團隊的場所。但她是那裡唯一的研究人員。晚上,暴風雨襲擊房屋和梁木的呻吟聲喚起了一種不安感,這種不安感挑戰了她的科學觀點。後來,她從當地人那裡瞭解到,這座住所位於天花病受害者墓地旁邊,被廣泛認為是鬧鬼的。

她在 2022 年從她在羅德島州波塔基特的舒適家庭辦公室裡回憶起她的恐懼時笑了,她的辦公室裡擺滿了藝術品和她法裔加拿大人和美國曾祖父的古董橢圓形相框肖像。在努克博物館,以及同年另一次在哥本哈根丹麥國家博物館的旅行中,海耶·史密斯檢查了來自格陵蘭各地多個考古遺址的約 700 個布料標本。她於 2017 年返回努克,研究了更多樣本。透過她做的所有年代測定,加上奧斯特加德的年代測定,她能夠追蹤以緯線為主的布料的演變,並將其與氣候變化發生的年份相關聯。“我證實[是]氣候變化,”她說。

海耶·史密斯從臉上撥開她長長的頭髮,指著她書中的一張圖表。“看,那是氣候資料。”她把我的注意力引向一個下降到 1320 年的箭頭。“那時你看到了以緯線為主的布料,”她說。那種型別的布料在 1300 年到 1362 年之間變得廣泛。

在那些日期之後,以緯線為主的紡織品的編織強度增加。她在《女武神的織布機》中寫道,以前只是一種次要型別的布料,“它成為格陵蘭生產的最常見的紡織品”。“幾乎可以肯定”這是格陵蘭當地紡織工在中世紀為應對寒冷氣溫而做出的反應。海耶·史密斯找到了她的女性。“我可以在布料中看到,”她說,她的聲音激動地嗡嗡作響,“女性正在做的實際的深思熟慮的決策,比如天氣變冷了;讓我們改變我們織布的方式。你能看到如此遙遠過去的人們的直接行動和思維過程,這幾乎是聞所未聞的。”

米歇爾·海耶·史密斯在吉爾斯巴基檢查跨越 1000 年的考古沉積物——從 10 世紀早期到 20 世紀早期。圖片來源:© Kevin Philbrook Smith,2009 年

權力轉移

然而,最終,自然、政治和經濟力量結合起來,剝奪了冰島和格陵蘭女性因製作至關重要的布料而擁有的權力。到 1450 年左右,小冰河時期以及其他因素摧毀了格陵蘭諾爾斯殖民地,瘟疫和政治動盪也攪亂了挪威王國。

1603 年,丹麥當局在克里斯蒂安四世國王的統治下,對貿易實行皇家壟斷,並嚴格要求所有進出口都必須透過丹麥,從而降低了冰島的貿易自由度。儘管冰島繼續使用 vaðmál 作為貨幣並將其出口到 17 世紀末,但從 14 世紀開始,魚類已經取代布料成為冰島的主要出口產品。

丹麥人模仿英國人,英國的男性紡織行會自 14 世紀以來一直在腳踏式織布機上生產精細布料,丹麥人培訓北大西洋男性在這些更快的織布機上織布。他們在冰島各地的地點,包括雷克雅未克,建立了生產作坊。他們給女性紡車,這是一種比傳統錠子(用於落錠)更有效的紗線生產方式。丹麥人還鼓勵女性編織——她們在 16 世紀學會了一項技能——以響應市場對針織出口產品的需求。此外,他們還從丹麥進口布料到冰島。女性可以購買布料來製作衣服,從而節省了無休止的紡織勞動。透過採取這些措施,丹麥人實際上將女性排擠出了紡織業的主流。

然而,正如海耶·史密斯在考古記錄中發現的那樣,女性繼續在她們的農場裡編織家紡布料。這種紡織品的碎片在整個冰島 17 世紀和 18 世紀的遺址中出現,包括其最富有的教會中心斯科爾霍爾特(Skálholt)。她認為,面對丹麥的統治和旨在改變女性 900 年紡織品生產傳統的新的法律,人們將其用作民族認同的宣告。“我將其視為抵抗,”她說。

然而,丹麥人和工業化的發展最終佔了上風。海耶·史密斯說,到 19 世紀初,甚至沒有人知道如何在舊式織布機上織布了。女性的情況也因此變得更糟。一旦紡織品在機器上可以比手工製作快得多,它們就與被認為“輕浮或與我們日常生活無關緊要的事情,或者主要對作為主要消費者的女性感興趣和重要的事情”聯絡起來,她在《女武神的織布機》中觀察到。“工業革命在一定程度上註定了女性作為二等公民的命運,並確保西方社會將變得如此強烈地父權制。”

海耶·史密斯仍然致力於追尋只有布料才能講述的故事。正如曾經持懷疑態度的麥戈文所觀察到的,“在她的出版物之後,沒有人會再以相同的方式看待紡織品了。”