在人類探索宇宙中是否存在其他生命,以及其中是否有任何生命像我們一樣具有可識別的智慧的歷史中,最引人入勝的方面之一是,幾個世紀以來,我們的哲學情緒發生了多少次來回變化。

今天,我們就積極尋找答案而言,正見證著一個“黃金時代”。 大部分工作源於系外行星科學和太陽系探索的重疊革命,以及我們不斷發現的地球上生命的多樣性和頑強性。 這些研究領域共同為我們提供了尋找地點、尋找現象,並增強了我們的信心,即我們正迅速接近我們的技術實力可能跨越必要門檻,從而找到關於其他地方生命的一些答案的時刻。

對外星智慧的探索(SETI)也融入其中; 因為我們越來越認同這樣一個概念,即對物質進行技術性重組和再利用是我們能夠並且應該積極尋找的東西。 如果僅僅是因為我們自己對地球上物質的再利用變得越來越生動和充滿風險,因此對於理解和修改以幫助長期生存至關重要。 但這項被標記為 SETI 和“技術特徵”探索的搜尋,仍然面臨著一些艱鉅的挑戰——尤其是在科學資源分配不足幾十年後,需要迎頭趕上。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

令人著迷的是,在許多方面,我們已經來過這裡並完成了所有這些事情,只是不是最近,也沒有使用我們現在掌握的相同工具。

在西歐,從大約四百年前到上個世紀的這段時期,地球以外是否存在生命的問題似乎更多的是“存在什麼”而不是“是否存在”。 像克里斯蒂安·惠更斯這樣的著名科學家在他的宇宙理論中寫道:“如此多的太陽,如此多的地球,每個地球都充滿了如此多的草本植物、樹木和動物……甚至是木星和土星周圍的小紳士……” 這種宇宙多元化的感覺並不少見。 在幾乎所有方面,假設地球上豐富的生命在其他地方簡單地重複出現都更為簡單和合理。 也就是說,一旦人們放棄了地球獨一無二的感覺。

換句話說,在許多方面,沒有人提出“我們是孤獨的嗎?”這個問題,相反,辯論已經轉向了宇宙中其他地方的生命如何運作的細節。

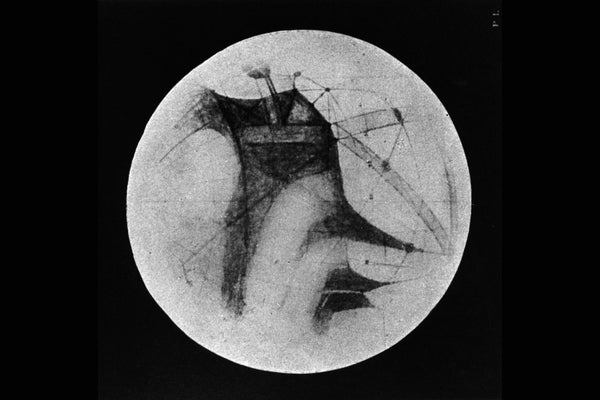

在 1700 年代和 1800 年代,我們有像威廉·赫歇爾這樣的天文學家,或者更業餘的托馬斯·迪克,不僅提出我們的太陽系,從月球到外行星,都充斥著生命形式(迪克保持著記錄,他認為土星環擁有大約 8 萬億個個體),而且他們還讓自己相信他們可以看到證據。 赫歇爾用他良好的望遠鏡,確信月球的雨海上有森林,並推測太陽的黑子實際上是發光高溫大氣層中的孔洞,在其下方,涼爽的表面支撐著巨大的外星生物。

即使我們可能會質疑他們的一些科學標準,像赫歇爾和迪克這樣的人確實遵循了生命無處不在的哲學,並將其提升到任何其他可觀察現象的水平。 赫歇爾也在應用當時他能使用的最好的科學儀器。

一直到 20 世紀,在 1965 年水手 4 號飛掠器獲得資料之前,火星可能擁有更溫和的表面環境,因此存在生命的可能性仍然具有重要意義。 儘管曾出現過像珀西瓦爾·洛威爾在 1800 年代後期和 1900 年代初期提出的火星“運河”這樣的極端說法,但當時的天文學家在很大程度上不同意這些具體的解釋。 有趣的是,那是因為他們根本無法重現觀測結果,發現他與運河和文明相關的標記在很大程度上是不存在的(這說明了更好的資料如何否定固執的理論)。 但除了洛威爾的干擾之外,火星上存在某種溫帶氣候以及其表面存在生命也不容易被否定。 例如,卡爾·薩根和保羅·斯旺在水手 4 號抵達火星之前發表了一篇論文,其中他們寫道

“目前的科學證據表明,但並未明確證明火星上存在生命。 特別是,從汽化的極地冰蓋向火星表面的黑暗區域推進的光度觀測到的變暗波已被解釋為季節性生物活動。”

毋庸置疑,這項提議也像許多其他過於樂觀的關於在紅色星球上發現生命的觀點一樣不了了之。 儘管他們討論的週期性變暗現象確實可以很好地融入火星表面生物圈的圖景——並且可能仍然是對過度解讀有限資料的令人警醒的教訓。

但關鍵是,我們確實更經常地持有這樣一種心態,即生命是存在的,並且可以解釋某些宇宙觀測。 問題在於,隨著資料的改進和審查的加強,生命的跡象並沒有顯現出來——無論是來自行星探測還是來自對外星智慧的探索。 正因為如此,我們已經轉向了另一個極端,問題已經從“存在什麼”完全回到了“是否存在”。

當然,我們也很可能在幾個世紀以來系統性地低估了挑戰。 即使在今天,也明顯看出,迄今為止,對來自技術生命的結構化無線電發射的搜尋僅僅觸及了複雜引數空間的表面; 傑森·賴特及其同事在 2018 年對這一事實進行了精美的量化和闡述,傑森·賴特及其同事認為這很像在熱水浴缸中尋找以得出關於地球海洋內容的結論。

從這個意義上說,也許更根本的問題是,這一次我們是否在技術上具備了徹底破解這個謎題的能力。 毫無疑問,我們感知宇宙中最空靈、最轉瞬即逝現象的能力正處於歷史最高水平。 但承認這種令人興奮的可能性與屈服於我們的一些先驅屈服的那種傲慢之間似乎有一條細微的界限。 自然,我們會說,現在是人類歷史上最特殊的時刻,如果我們能夠擴充套件我們的思想和努力,那麼一切都可能會被揭示!

當然,我們誰也不能確定這一切將走向何方。 我們最好非常明確地說明所有這一切中固有的不確定性,因為面對未知和不可知實際上是非常令人興奮的。 我們不應該做的是允許這種特殊的鐘擺在各種可能性之間搖擺不定的不可預測性,來勸退我們嘗試。