史蒂夫·斯拉文在48歲時去心理學家辦公室就診,這讓他走上了一條意想不到的道路。當時,他是一位有兩個孩子的父親,在音樂行業工作,為廣告和熱門歌曲作曲。但他那一年過得很艱難。他的客戶比平時少,他的母親被診斷出患有癌症,他正在與焦慮和抑鬱作鬥爭,這導致他關閉了自己的錄音室。

斯拉文的焦慮——通常表現為強迫症(OCD)特有的負面想法和慣例——並非新鮮事。小時候,他經常感到必須在進入房間前吞嚥偶數次,或者在踩到鋪路石之前吞嚥並數數——一隻腳抬起——到四、六或八。成年後,他經常在人群中感到不安,並且一遍又一遍地洗手,以避免被別人的細菌或個性汙染。他的抑鬱症也很熟悉——並且導致他與朋友和同事疏遠。

這一次,隨著斯拉文的抑鬱和焦慮加劇,他的醫生將他轉診給了一位心理學家。“我預約了好幾個星期、好幾個月,”他回憶道。但在他的第一次就診大約10分鐘後,心理學家突然改變了方向:她沒有繼續問他的童年或現有的心理健康問題,而是想知道是否有人曾與他談論過自閉症。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

巧合的是,一位親戚在兩天前向斯拉文提到了自閉症,想知道這是否可以解釋他為什麼不喜歡社交場合。斯拉文對這種情況知之甚少,但承認這是有可能的。到他的治療結束後,他的心理學家幾乎可以肯定:“她對我說,我要麼患有高功能自閉症,要麼患有某種腦損傷,”斯拉文笑著回憶道。僅僅在幾年前,一位醫生最終診斷出他患有強迫症。他的新心理學家也診斷出他患有自閉症。

乍一看,自閉症和強迫症似乎沒有什麼共同之處。然而,臨床醫生和研究人員發現兩者之間存在重疊。研究表明,高達84%的自閉症患者患有某種形式的焦慮症;高達17%可能特別患有強迫症。根據2017年的一項研究,甚至更大比例的強迫症患者也可能患有未確診的自閉症。

部分重疊可能反映了誤診:強迫症儀式可能類似於自閉症中常見的重複行為,反之亦然。但越來越明顯的是,許多人,像斯拉文一樣,同時患有兩種疾病。根據2015年一項追蹤丹麥近340萬人18年健康記錄的研究,自閉症患者在晚年被診斷出強迫症的可能性是沒有自閉症患者的兩倍。同樣,根據同一項研究,強迫症患者在晚年被診斷出自閉症的可能性是普通人的四倍。

在過去的十年中,研究人員開始共同研究這兩種疾病,以弄清它們如何相互作用——以及它們有何不同。這些區別不僅對於做出正確的診斷很重要,而且對於選擇有效的治療方法也很重要。同時患有強迫症和自閉症的人似乎有獨特的經歷,這與單獨患有這兩種疾病中的任何一種的情況不同。對於這些人來說,標準的強迫症干預措施,如認知行為療法(CBT),可能幾乎沒有緩解作用。

漏診:

強迫觀念和強迫行為可能發生在任何人身上:擔心烤箱是否關了或者焦慮地翻遍錢包尋找鑰匙是很常見的。“它們實際上是正常體驗的一部分,”英國巴斯大學的臨床心理學家艾爾莎·羅素說。大多數人都能找到擺脫這些不愉快想法並繼續前進的方法。然而,在強迫症患者中,這些擔憂會隨著時間的推移而累積,並擾亂日常功能。

有些人,像斯拉文一樣,數步數或呼吸次數來平息他們對壞事會發生的恐懼。另一些人則形容自己是“檢查者”,他們一遍又一遍地檢查他們是否正確地完成了一項任務。還有一些人是“清潔者”,他們為了應對對汙垢和汙染的恐懼而不斷地清洗。“大多數情況下,強迫症患者意識到這並不理性,”羅素說,但感到被他們的擔憂和儀式所困。

強迫症和自閉症之間的重疊仍然不清楚。根據2015年的一項分析,患有這兩種疾病中的任何一種的人都可能對感官體驗有異常反應。一些自閉症患者發現感官超負荷很容易導致痛苦和焦慮。例如,斯拉文害怕警笛和門鈴聲,他把它們比作炸彈在他的神經系統中爆炸。一些研究人員表示,自閉症患者經歷的社交問題可能會加劇他們的焦慮,焦慮也是強迫症的一個組成部分。無法解讀社交暗示可能會導致人們變得孤立或被欺負,從而加劇焦慮,這是其中的道理。“將焦慮從自閉症中剝離出來是很複雜的,”馬里蘭州巴爾的摩肯尼迪克裡格研究所精神病服務主任羅馬·瓦薩說。

這些共同的特徵使得自閉症和強迫症難以區分。即使在訓練有素的臨床醫生看來,強迫症的強迫行為也可能類似於許多自閉症患者表現出的“堅持同一性”或重複行為,包括敲擊、整理物品和始終走相同的路線。理清兩者需要細緻的工作。

2015年的分析發現,一個關鍵的區別是,強迫觀念會引發強迫行為,但不會引發自閉症特徵。瓦薩說,另一個區別是,強迫症患者無法替換他們需要的特定儀式:“他們需要以某種方式做事,否則他們會感到非常焦慮和不舒服。”相比之下,自閉症患者通常有一系列重複行為可供選擇。“他們只是在尋找任何能讓他們感到安慰的東西;他們不是在尋找特定的行為,”哥倫比亞大學精神病學教授傑里米·維恩斯特拉-範德維勒說。

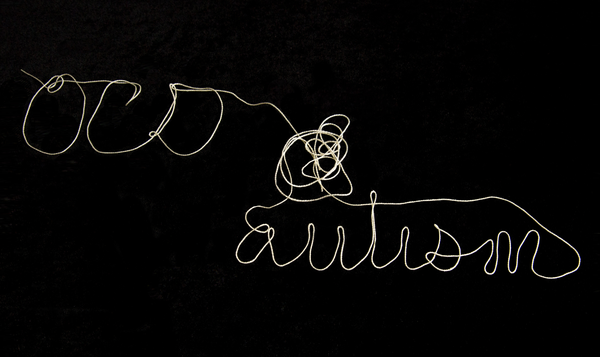

圖片來源:Rebecca Horne為Spectrum供稿

因此,臨床醫生必須探究一個人從事特定行為的原因。如果這個人無法清楚地表達自己的體驗,那麼這項任務就會變得更加困難。自閉症患者可能缺乏自我洞察力或有語言、溝通或智力方面的挑戰,這導致誤診和漏診,就像斯拉文的情況一樣。

臨床醫生長期以來忽視了斯拉文的強迫症和自閉症,儘管他在倫敦西北郊長大期間經常去心理學家辦公室。他在最初的六年裡沒有說話,他說他的記憶中充斥著頻繁地拜訪語言治療師和精神科醫生的經歷。即使在他開始說話後,他仍然不善社交,不喜歡眼神交流。他飽受焦慮和胃痛的折磨。

大約11歲時,他被診斷出患有“嬰兒型精神分裂症”,並開了安定和鋰。醫生警告他的父母,他可能需要終身住院治療。相反,他上了一所進步的寄宿學校並畢業,正如他所說,成為一個“稍微更正常”的人。他追求他對音樂的熱情,遇到了他的妻子邦妮並組建了家庭。

多年後,他的自閉症診斷對他來說是一種賦權,他說,但它也引發了新的併發症。例如,當他與臨床醫生交談時,他的自閉症似乎總是掩蓋了他的其他挑戰,包括聽覺處理障礙。“一旦你被診斷出自閉症,醫生就會說‘哦,這是因為自閉症’,他們就不會關注細微差別,”他說。他發現沒有人能告訴他,某種特定行為是他的強迫症還是自閉症造成的——或者該怎麼做。

共同的生物學基礎

隨著越來越多的研究人員共同研究自閉症和強迫症,斯拉文問題的答案可能會出現。明尼阿波利斯明尼蘇達大學精神病學副教授蘇瑪·雅各布說,就在10年前,幾乎沒有人這樣做。當她告訴人們她對研究這兩種疾病都感興趣時,“該領域的頂級顧問說你必須選擇一種,”她說。這種情況正在改變,部分原因是研究人員已經開始意識到有多少人同時患有這兩種疾病。

雅各布和她的同事正在追蹤數千名兒童在3歲時出現的重複行為——這可能與自閉症或強迫症有關。“從大腦的角度來看,這些[疾病]都是相關的,”她說。

事實上,科學家們發現,在自閉症和強迫症中,一些相同的通路和大腦區域都很重要。腦成像特別指向紋狀體,這是一個與運動功能和獎勵相關的區域。一些研究表明,自閉症患者和強迫症患者都有一個異常大的尾狀核,尾狀核是紋狀體內的結構。

動物模型也暗示了紋狀體。維恩斯特拉-範德維勒正在使用齧齒動物研究自閉症和強迫症,這些齧齒動物表現出重複行為。在這兩種疾病中,他和神經科學家們都發現了大腦皮質-紋狀體-丘腦-皮質環路中的異常;這個神經迴路系統貫穿紋狀體,並在我們如何開始和停止行為以及習慣形成中發揮作用。另一條研究路線強調了中間神經元,中間神經元通常抑制細胞之間的電脈衝:破壞紋狀體中的中間神經元會在小鼠中產生抽搐、焦慮和重複行為,這些行為看起來類似於強迫症或圖雷特綜合徵的特徵。

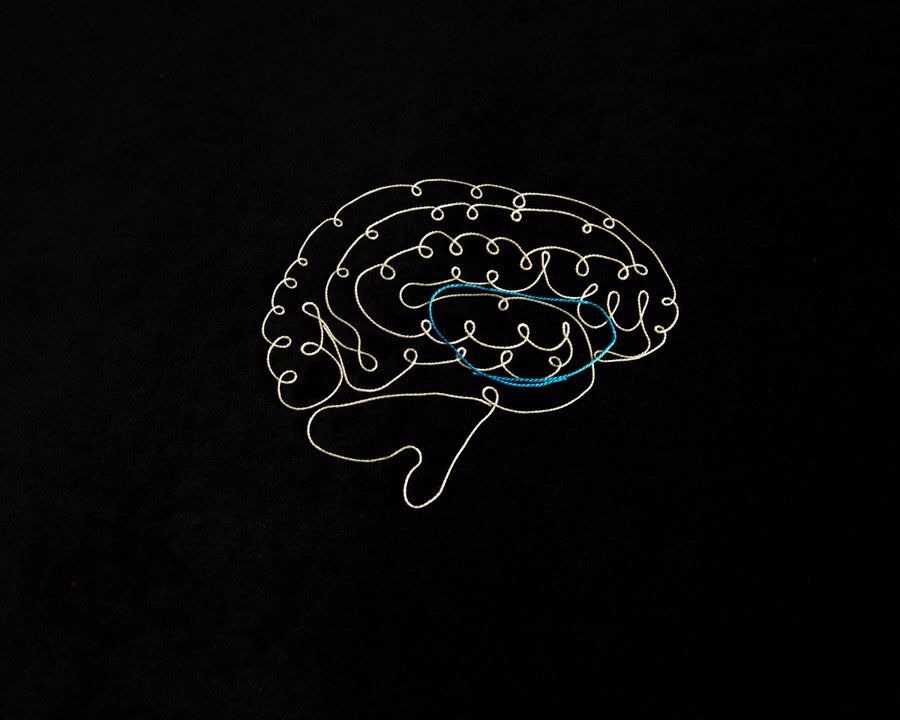

圖片來源:Rebecca Horne為Spectrum供稿

特別是在雄性小鼠中,干擾紋狀體中的中間神經元也會導致社互動動急劇下降,這與自閉症建立了微弱的聯絡。“瞧,這些小鼠也出現了與我們在與自閉症相關的[動物模型]中看到的相同的社交缺陷,”耶魯大學強迫症研究診所主任克里斯托弗·皮滕格說,他領導了這項工作。因此,他說,中間神經元可能是自閉症和強迫症的共同治療靶點。

研究人員正在揭示的一些共同的神經連線可能反映了遺傳重疊。2015年的丹麥研究發現,自閉症患者比對照組更可能擁有患有強迫症的親屬。但迄今為止,對這兩種疾病的遺傳比較得出了矛盾的結果,或者受到對強迫症遺傳學知之甚少的阻礙。“我們對自閉症的遺傳學瞭解遠多於我們對強迫症的瞭解,這幾乎令人尷尬,”皮滕格說。這種差距可以解釋為什麼2018年對全基因組關聯研究的薈萃分析——涵蓋了超過20萬名患有包括自閉症和強迫症在內的25種疾病的人——發現強迫症和自閉症之間沒有共同的常見變異。

另一組未發表的研究表明,罕見的“從頭突變”(自發發生的突變)可以顯著增加患自閉症或強迫症的風險。研究人員將一些基因與兩種診斷聯絡起來,這些基因與免疫功能有關,這表明環境因素和免疫系統之間的相互作用可能發揮作用。該共享列表中的另一個基因CHD8調節基因表達。

調整治療方法

在科學家們能夠將這些初步發現與通路聯絡起來之前,新的藥物治療方法還遙遙無期。但同時患有這兩種疾病的人確實有其他途徑尋求幫助。

在十二月一個寒冷的夜晚,英國各地的人們撥通了由英國強迫症行動組織(OCD Action)組織的每月一次的“強迫症與自閉症支援小組”會議,該組織是一家總部位於英國的強迫症患者慈善機構。小組規模因每次會議而異,但在聖誕節前幾天的這個特殊夜晚,只有四位來電者。

在會議期間,一位名叫米歇爾的女士(通話中的每個人都只使用名字)解釋說,除非她確信所有的開關和電器都已關閉,否則她無法離開家。托馬斯每天花費數小時淋浴。兩人都談到了社交困難——以及這如何讓他們感到焦慮。他們經常擔心別人對他們的看法,以及他們由強迫症或自閉症引起的重複行為是否會讓別人覺得他們很奇怪。

與大多數支援小組會議一樣,這次通話讓參與者確信他們並不孤單。來電者還分享了最新情況和技巧,例如使用計時器來減少洗手的時間。三位來電者提到了認知行為療法(CBT),這種療法可以幫助人們理解和管理他們的強迫觀念和強迫行為。然而,與其他談話療法一樣,認知行為療法並非總是對自閉症患者有效。例如,這種療法對斯拉文沒有幫助。

他懷疑,由於他的聽覺處理困難和認知僵化(他將其歸因於他的自閉症),他無法遵循治療師的方法。“許多自閉症譜系障礙患者在想象一種情況和想象它如何產生不同的結果方面存在問題,因此傳統的認知行為療法並不總是有效,”他說。斯拉文轉而使用抗抑鬱藥來控制他的強迫症——效果參半。

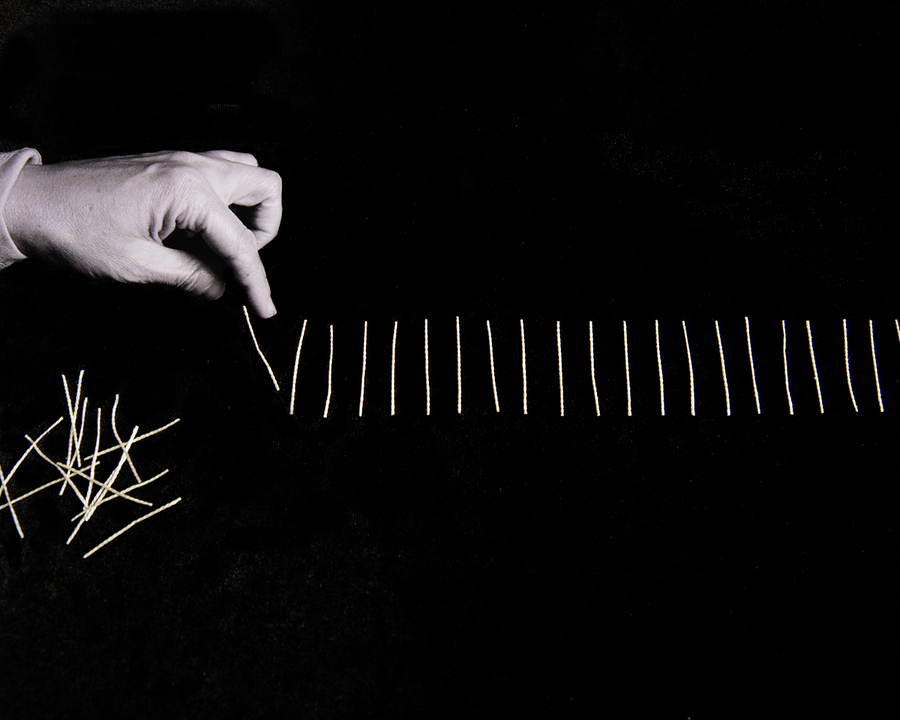

圖片來源:Rebecca Horne為Spectrum供稿

一些研究人員正在嘗試為自閉症患者調整認知行為療法,其中包括“確保有人能夠注意到並評估他們的情緒狀態,”羅素說。羅素與她在倫敦國王學院的同事合作,在一項初步研究中發現,改進的方法有助於一些同時患有自閉症和強迫症的成年人管理他們的焦慮。借鑑隨後的更大規模試驗的成功經驗,她和她的同事在1月份出版了一本臨床醫生指南。

一種更個性化的認知行為療法變體也可能對同時患有自閉症和強迫症的人有效。各種方案包括讓父母參與治療,調整語言以適應自閉症患者的能力,使用視覺輔助工具以及為兒童提供獎勵。一項試驗正在比較這些調整後的方法與針對160多名同時患有自閉症和強迫症的兒童的標準認知行為療法。未發表的結果表明,標準認知行為療法是有益的,但個性化的方法是最好的。

斯拉文看到了更個性化的治療方案的優點,儘管他自己沒有嘗試過。透過與強迫症行動組織和自閉症非營利倡導團體合作,他開始認識到這兩種疾病都存在多樣性。“這幾乎就像你需要為每個人做出不同的診斷,為每個人做出不同的類別,因為每個人都如此不同,”他說。

在被診斷出自閉症十年後,斯拉文渴望分享他的經歷,部分原因是想消除他最初面臨的資源匱乏的狀況。2010年,他啟動了一個網站,後來又製作了一個YouTube系列,來描述他從自閉症生活中學到的東西。

“我只是把[自閉症]看作是一系列你可以利用的情況,告訴自己‘好吧,如果我不太理解別人理解事物的方式,我要原諒自己’,”斯拉文說。“你幾乎可以享受有點古怪,在某些方面有點與眾不同……[但]強迫症,根本沒有任何好處。”

十月份,他出版了一本書,記錄了他取得的進展。至少目前,這本書的書名以:“尋找正常”開頭。