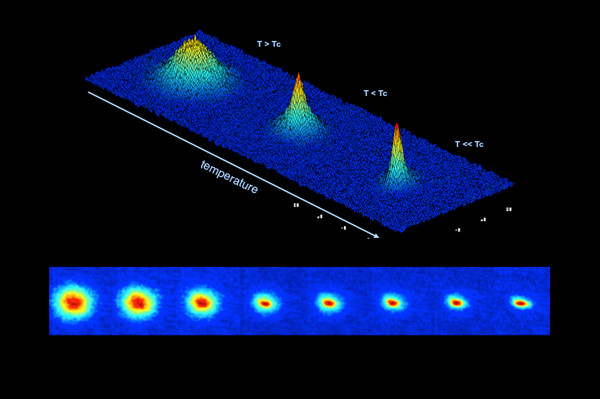

即使對於那些畢生致力於理解引力的科學家來說,引力無情的向下牽引有時也是一種阻礙。例如,研究玻色-愛因斯坦凝聚態(BEC)作為基本物理學精密探針的研究人員。當稀薄的原子氣體被冷卻到接近絕對零度時,BEC就會出現,並開始表現得像一個單一的、奇怪的量子物質塊——類似於扭動的水分子一旦被冷卻就會變成一塊冰。這些奇特的集合放大了原本隱藏的量子力學效應,例如物質的波動性,使其在宏觀尺度上可見。然而,有時引力的有害影響會妨礙研究。

在地球上擺脫引力的束縛需要使BEC進行自由落體,通常是在高空墜落塔或在拋物線弧線中飛行的飛機內進行短暫的自由落體。但最好的方法無疑是離開地球,將BEC放入火箭中,在太空中體驗更長時間的失重自由落體。最近,一個由德國航天局資助的物理學家團隊報告了他們所做的嘗試。在今年2月發表於《自然通訊》上的文章中,他們公佈了2017年的一項實驗結果,該實驗在距離地球表面近300公里的亞軌道探空火箭上,在毫米大小的晶片上製造了BEC。隨後,BEC在微重力條件下相互碰撞,使物理學家能夠極其詳細地研究碰撞過程。他們的任務MAIUS-1是首次在太空中成功碰撞BEC,這為未來在太空進行的基本物理學測試指明瞭方向。

凝聚態的碰撞

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來關於當今塑造我們世界的發現和想法的精彩報道。

當兩個BEC碰撞時,它們不會像原子通常那樣相互反彈,而是以波的形式相互作用。當它們的波峰對齊時,它們會形成更高的波。如果一個物質波的波峰與另一個物質波的波谷重疊,它們會相互抵消,留下空白空間。兩個未對齊的凝聚態之間的相遇會導致波干涉圖案:明亮的條紋交替出現,兩個波在那裡增強,而暗條紋則出現在它們相互湮滅的地方。創造和研究物質中的這些圖案被稱為原子干涉測量法。

在MAIUS-1火箭上,一個精心編排的雷射系統將超冷原子分裂成多個物質波,然後讓它們碰撞。在火箭內部拍攝的影像,以及航天器返回地球后分析的結果,顯示了一個詳細的條紋干涉圖案,該圖案是由每個BEC的波峰和波谷的形狀和位置的細微差異產生的。透過研究這些細節,研究人員可以判斷,在碰撞之前,物質波是否因與光或周圍的任何其他力的相互作用而發生了變化。

德國漢諾威萊布尼茨大學的物理學家、該研究的合著者納西爾·加魯爾表示:“原子對所有這些都很敏感。” 加魯爾說,BEC碰撞產生的條紋圖案有點像考古挖掘:它幫助科學家確定物質波在碰撞前的精確歷史,並找出任何可能移動其波峰和波谷的東西。

引力的作用使事情變得複雜,因為它使BEC在相互移動時發生墜落,導致碰撞非常短暫,干涉圖案模糊不清。太空的微重力條件消除了這些限制。

據漢諾威萊布尼茨大學的物理學家、該研究的主要作者梅克·D·拉赫曼稱,擺脫引力一直是她團隊的動力。“整件事始於一項合作,其目標是在墜落塔設施中進行實驗,”她回憶說。“但長期的目標始終是進入太空。”從近150米高的塔上掉落超冷原子,使科學家獲得了幾秒鐘的微重力時間。MAIUS-1火箭將這一時間延長到了近六分鐘。

弗吉尼亞大學的物理學家卡斯·薩克特(他沒有參與這項研究)說:“微重力確實是你想要的環境。” “我預計隨著時間的推移,我們將看到太空中的原子干涉儀比地面上的任何干涉儀都要好。” 事實上,2018年美國宇航局將一項超冷原子實驗送入了太空。此後,美國宇航局的冷原子實驗室(CAL)一直在國際空間站(ISS)上冷卻原子。

CAL在微重力下為科學家創造可供研究的量子態的能力吸引了許多物理學家,包括薩克特。曾擔任CAL專案經理的前五年發展階段,但沒有參與這項新研究的航空航天工程師阿妮塔·森古普塔也表達了同樣的觀點。“我開展這項任務的個人動力是設計一個設施來探索BEC的基本物理學,開啟通往量子世界的新大門,”她說。森古普塔補充說,使用CAL的研究人員最近也進行了與MAIUS-1團隊的工作類似的原子干涉測量實驗。

冷原子的炫酷應用

無論使用哪種特定的太空平臺,原子干涉測量的一個共同研究目標是測試基本原理,即所有成分的物體在引力作用下以相同的速率下落。根據拉赫曼的說法,使用不同元素的原子批次多次進行MAIUS-1物質波干涉實驗,將以空前的精度測試這個想法。在不太可能的情況下,引力對一組原子的移動超過了另一組原子,那麼它們的兩個條紋圖案將明顯不同。

原子干涉測量提供的極端精度也帶來了一個很小的可能性,即可以透過該技術發現奇異力的跡象,也許是與某些暗能量模型相關的力。

像MAIUS-1晶片這樣的裝置,一個更直接和實際的應用可能會出現在天體導航中。由於BEC干涉圖案對重力中即使是最小的波動也極其敏感,它們可以用來繪製重力場的細節。類似於水下洋流圖幫助船舶導航的方式,這些重力場圖可能對微調航天器的深空機動有用。

在其任務期間,MAIUS-1團隊已經取得了幾項技術進步。科學家的實驗適合在單個堅固的晶片上進行,而不是像大多數地面實驗室中的那樣佈置在大型桌子上——因為它必須在火箭顛簸地穿過地球大氣層時倖存下來。此外,研究人員在火箭發射後無法與火箭進行通訊,因此自主系統對原子進行冷卻、操縱和成像。未來,他們希望為火箭配備常用的導航感測器,並將這些感測器的效能與他們晶片的效能進行比較。

目前,美國宇航局和MAIUS-1的科學家正在合作開發未來安裝在國際空間站CAL上的升級產品,這將為微重力實驗提供更多選擇,包括使用具有磁自旋或彼此強烈相互作用的原子。研究人員結合他們試圖將原子從引力中擺脫出來的經驗,希望在太空中將基礎物理置於更強大的放大鏡下。