核聚變有可能提供豐富、安全的能源,而不會大量產生溫室氣體排放或核廢料。但幾十年來,作為一項實用技術,它仍然令人沮喪地難以實現。現在已經跨越了朝著這個目標邁進的重要里程碑:一種聚變反應,其大部分熱量來自其自身的核反應,而不是從外部泵入燃料的能量。

加利福尼亞州勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室 (LLNL) 國家點火裝置 (NIF) 的一個團隊報告了這種所謂的燃燒等離子體狀態,他們使用了一種稱為慣性約束聚變的方法,即透過強烈的雷射脈衝在氫同位素燃料中產生引發聚變所需的極高溫度和壓力。研究人員的發現發表在《自然》雜誌上,相關的論文發表在《自然·物理》和預印本儲存庫 arXiv.org 上。“資料清楚地表明他們已經達到了該狀態,”加州大學聖地亞哥分校的聚變物理學家喬治·泰南說,他沒有參與這項工作。

牛津大學的聚變物理學家彼得·諾里斯說:“NIF 的結果確實意義重大”,他沒有參與這項研究。“它們表明,追求慣性聚變反應堆在未來是現實的可能性,而不是建立在困難和不可逾越的物理學基礎上。” 英格蘭約克大學的等離子體物理學家凱特·蘭卡斯特也同意,她也沒有參與這項研究。“這是一項了不起的成就,是十年謹慎、漸進式研究的結晶,”她說。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱以支援我們屢獲殊榮的新聞報道。 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來有關塑造我們當今世界的發現和想法的影響深遠的故事。

核聚變是為恆星提供能量的過程,也是氫彈爆炸性觸發的過程,它需要極高的熱量和壓力,使原子獲得足夠的能量來克服帶正電荷的原子核之間的靜電斥力,從而使它們能夠融合並釋放能量。用於在反應堆中產生受控聚變的常用燃料由重氫同位素氘和氚的混合物組成,它們可以結合形成氦。這種釋放的能量可以被用於發電——例如,透過使用熱量驅動傳統的動力渦輪機。與核裂變(當今所有核電站中使用的過程)不同,聚變不使用或產生大量長壽命放射性材料。與裂變相反,聚變不涉及鏈式反應,這使其本質上更安全:聚變反應堆工作條件的任何變化都會導致其立即自動關閉。

裂變的優勢在於它通常發生在溫度略高於 1,000 開爾文的反應堆中,而氘-氚 (D-T) 聚變開始於約 1 億開爾文的溫度——比太陽核心還熱。溫和地說,處理如此沸騰的等離子體極具挑戰性。一種方法是用磁場將其約束在稱為託卡馬克裝置的腔室內的甜甜圈形狀中。這是許多聚變專案的首選方法,包括國際熱核實驗反應堆 (ITER)。一個全球合作專案正在法國建造一個大型實驗反應堆,計劃最早在 2035 年實現持續聚變。

慣性聚變不試圖捕獲等離子體,而是依靠慣性本身在燃料的超快壓縮觸發聚變後將其保持在一起一瞬間。這會在燃燒的燃料膨脹並消散其熱量之前,產生非常短暫的能量爆發——微小的熱核爆炸。“基於慣性約束的聚變能源方案涉及一遍又一遍地重複脈衝過程,就像內燃機中的活塞一樣,每秒鐘點火幾次以提供幾乎連續的動力,”LLNL 慣性約束聚變計劃的首席科學家奧馬爾·颶風說,他是最新實驗的團隊負責人。

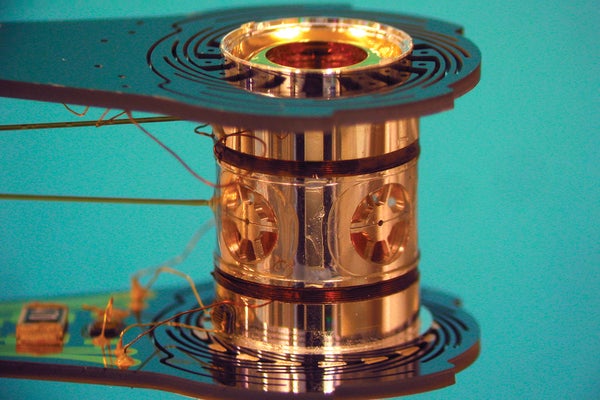

雖然慣性約束聚變不必解決在託卡馬克裝置內維持高溫、不穩定的等離子體的問題,但它確實需要大量的能量輸入來觸發聚變過程。NIF 團隊使用了 192 個高功率雷射器,全部聚焦到一個稱為黑腔的腔室中,該腔室的大小和形狀與鉛筆的橡皮擦差不多,並且包含氘和氚的燃料艙。雷射能量加熱並汽化燃料艙的外層,將其吹走併產生反衝,從而壓縮和加熱中心的燃料。在 NIF 方法中,雷射束不會直接引發爆炸,而是撞擊黑腔的內表面,在微小的腔室內釋放出強烈的壓縮燃料艙的 X 射線浴。

研究人員在 1970 年代就證明了以這種方式啟動聚變的可行性。但是,達到燃燒等離子體點一直是一個緩慢的過程,充滿了技術障礙和挫折。“幾十年來,研究人員已經能夠透過使用大量外部加熱使等離子體變熱來使反應發生,”NIF 團隊成員 LLNL 的亞歷克斯·齊爾斯特拉說。“在燃燒等離子體中,我們現在首次創造了這種等離子體,聚變反應本身提供了大部分加熱。” 這些條件僅持續約 100 萬億分之一秒,之後等離子體的能量就會消散。

“沒有什麼秘訣讓他們取得這一突破,而是一系列較小的進步,”泰南說。為了讓聚變過程有希望自我維持,它產生的能量應該主要沉積在相鄰的燃料層中,而不是從燃料艙洩漏出去加熱周圍環境。這意味著燃料艙必須足夠大且足夠密集,以將能量保持在內部,同時仍然對稱地坍縮——這是 NIF 團隊已經解決的問題之一。研究人員還調整了黑腔的設計,以確保其內部均勻地充滿 X 射線,最終創造出更平滑、更強勁、更高效的燃料艙內爆。“我們必須學習如何在擴大內爆規模的同時更好地控制對稱性,”颶風說。這些改進需要數十年的努力。“這是一個非常漫長的反覆試驗過程,以計算為指導,”泰南說。

在 NIF 研究人員報告的實驗執行中,2020 年和 2021 年初進行的四次執行超過了燃燒等離子體的閾值聚變輸出。最近的一次是在 2021 年 2 月,因此“他們顯然花了一些時間來說服同事相信他們結果的有效性,”法國波爾多大學的等離子體物理學家弗拉基米爾·蒂洪丘克說,他沒有參與這項工作。但他們顯然已經做到了。“我真的相信這些論文的發表是一項重要的科學事件,”蒂洪丘克補充道。

然而,要使聚變可行,需要的不僅僅是燃燒等離子體。一方面,儘管等離子體是自加熱的,但它仍然可能輻射出比它產生的熱量更多的熱量,包括內爆在達到峰值壓縮後自行爆炸時損失的能量。“即使你正在燃燒,如果輻射損失過高,反應也會逐漸消失,”泰南說。但 NIF 團隊指出,在其一次執行中,加熱超過了這些損失。

這使科學家們更接近下一個重大目標:點火,即聚變反應產生的淨能量超過注入以產生它的能量。平均而言,他們可以使用 1.9 兆焦耳的輸入雷射能量產生約 0.17 兆焦耳的聚變能。換句話說,這些 NIF 射擊將相當於半公斤 TNT 炸藥的能量注入微小的黑腔,但只能獲得約 1/10 的能量輸出。但這仍然足夠接近盈虧平衡點,足以讓聚變研究人員感到興奮。“他們正處於實現傳播點火燃燒的門檻上,”泰南說。

蘭卡斯特對此持樂觀態度。“我們現在正處於一個適度改進可以大幅提高能量輸出的階段,”她說。“對於點火,我們絕對已經從‘是否’轉向了‘何時’。”

即使實現點火,對於聚變而言也僅僅是開始的結束。首先,不僅要證明淨能量增益,而且要加以改進,以彌補將熱能轉化為電能的效率低下。還必須開發更好的氚的現場生產和處理方法,以用作燃料。在慣性約束聚變的具體案例中,設計精巧的燃料艙必須以某種方式大量生產——而且價格低廉。“現在它們每個花費 100 萬美元,並且是在實驗室定製的套件,”泰南說。但是,對於任何慣性聚變發電廠要盈利,“你必須能夠每天生產數十萬個,每個 10 美分。” 颶風警告說,慣性約束中燃燒等離子體的這些驚人結果“根本無法轉化為託卡馬克裝置”。

“在這個領域工作的人們非常清楚,在(最終)點火演示和商業聚變反應堆之間存在很大的差距,”蒂洪丘克說。這個差距肯定不會在 NIF 彌合,NIF 的目標是探索聚變的基本物理學,尤其是在核武器儲備管理和國家安全的背景下。“我們還沒有能量和功率達到所需水平且重複頻率為每秒幾次的雷射器,”蒂洪丘克補充道——儘管蘭卡斯特表示,這些雷射器“正在順利發展中,例如在英國、美國、法國和德國都有大型專案。”

諾里斯說,“既然 NIF 已經證明[燃燒等離子體條件]可以在受控的實驗室環境中完成,那麼剩餘挑戰的解決方案”“需要在未來幾年內以新的活力進行研究。”

“挑戰在於[從‘物理學是否可能?’轉向‘我們能否設計出一個壽命足夠長、足夠安全且以可承受的價格完成所有這些事情的可行系統?’”泰南說。“這仍然是擺在研究介面前的一個重大開放性問題。”