現在,我們的太陽系正衝入我們幾乎一無所知的太空區域。大約 60,000 年來,我們的太陽一直在穿越本地星際雲 (LIC),這是一個由氣體和塵埃組成的區域,位於數百萬年前超新星在銀河系中雕刻出的一個基本上是空的泡泡內。然而,在短短 2,000 年後,我們太陽的影響範圍將轉移到未知的空間。“我們不知道當這種情況發生時會發生什麼,”約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室 (APL) 的龐圖斯·勃蘭特說。在 LIC 邊界之外,可能會出現截然不同的“新常態”:地球可能會受到更多宇宙射線的照射,這些射線會改變行星氣候並破壞 DNA。太陽的影響區域——它的太陽圈——大小可能會發生根本性的變化。“我們只是不知道,”勃蘭特說。

找出當我們離開 LIC 舒適的範圍後會發生什麼,這是勃蘭特和他的 APL 同事提出的一個雄心勃勃、激動人心的任務提案的目標之一。這個名為“星際探測器”的假想航天器將以前所未有的細節研究太陽的宇宙環境。該概念於 2019 年首次宣佈,但幾十年來一直夢想著,如今,“星際探測器”概念反映了過去幾年中 1000 多名科學家為使任務的設計、儀器和科學目標正式化而付出的努力。上個月,在新奧爾良舉行的美國地球物理聯合會 (AGU) 秋季會議上,APL 團隊公佈了任務概念報告,該報告源於這些討論——一項近 500 頁的研究,旨在使“星際探測器”向現實邁進一步。而且它並非孤軍奮戰:中國正在努力啟動一項獨立的但同樣令人著迷的星際任務,目前被稱為“星際快車”。

“星際探測器將使我們瞭解我們從哪裡來,以及我們將往哪裡去,”作為該提案的專案科學家勃蘭特說。“這是一項超越太陽圈邊界的任務,太陽圈是包裹整個太陽系的巨大磁泡。”

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

即將到來的美國太陽和空間物理十年調查預計將有助於指導美國宇航局和其他聯邦機構在 2020 年代初期至 2030 年代之間的 10 年期間應重點關注哪些任務。APL 希望該報告將指導美國宇航局開發“星際探測器”。美國和中國之間的地緣政治衝突目前排除了兩國合作的前景,但其他合作伙伴,例如歐洲航天局,未來可能會加入,使任何一個專案都成為真正的國際努力。此類討論目前尚為時過早,但可能會在稍後出現——如果“星際探測器”和“星際快車”都被各自的機構選中,則有可能彼此互補,而不是正式合作。

跨世代的任務

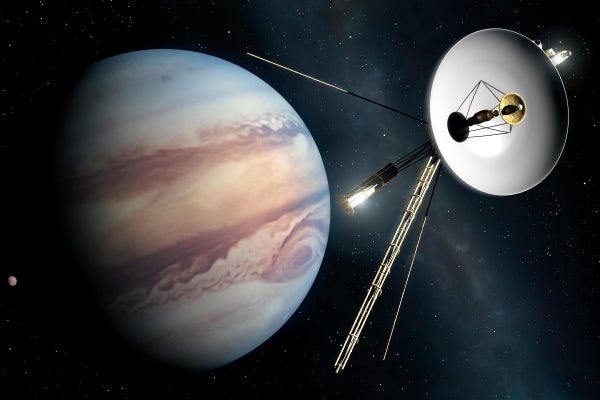

APL 概念的部分設計目的是成為美國宇航局“旅行者”1 號和 2 號任務的繼任者——迄今為止,這是唯一離開我們太陽系的現役航天器。“旅行者”號都為理解星際空間做出了巨大貢獻:特別是,它們發現太陽圈的邊緣——所謂的太陽風層頂,即我們太陽的磁性影響減弱到微不足道的程度,可以說星際空間真正開始的地方——距離太陽超過地球-太陽距離的 120 倍(超過 120 個天文單位,或 AU)。但是,“旅行者”號任務都不是專門為探索這個遠離地球的區域而設計的,這限制了可提供的科學回報。“旅行者號是意外到達那裡的,”APL 的拉爾夫·麥克納特說,“星際探測器”任務提案的首席研究員。“它們只是略微觸及了表面。”

“星際探測器”將是一項專門的任務,用於探索這個遙遠的地方——計劃在 2030 年代發射升空,研究中以 2036 年為基準發射年份。 “星際探測器”將使用強大的火箭(例如美國宇航局即將推出的太空發射系統 (SLS))發射,重量為 860 公斤(約 1,900 磅),與“旅行者”號相似,離開地球時的速度約為每小時 60,000 公里,比歷史上任何航天器都快,超過了“新視野”號航天器在前往冥王星途中創下的約每小時 43,000 公里的記錄。以這樣的速度,“星際探測器”將在七個月內到達木星,在 15 年內到達太陽風層頂——而“旅行者”1 號則用了 35 年——並在本世紀末超過“旅行者”號航天器。

“我非常支援,”愛荷華大學榮譽退休教授、兩艘“旅行者”號宇宙飛船上等離子波儀器的前首席研究員唐·古爾內特說。“‘旅行者’1 號可能會再執行 10 年,達到 165 個天文單位。這還不夠遠。我們希望[更遠地]進入原始的星際介質。”

總體目標是設計一項至少持續 50 年的任務,到那時達到超過 300 個天文單位的距離,然後在近 150 年內深入星際空間,達到距離地球 1,000 個天文單位的距離。這樣的任務將需要前所未有的跨世代規劃,今天的嬰兒潮一代將領導一個將傳遞給 X 世代、千禧一代、Z 世代及以後世代的專案。“這就是科學進步的方式,”麥克納特說。“你向前看;你不斷地將這些東西傳遞給下一代,併為他們的成功做好準備。”他和他的同事們也希望他們假想的航天器能夠攜帶人類和地球生命的概要,供任何可能偶然發現該航天器的外星文明發現,類似於“旅行者”號上包含的金唱片。然而,與那些物理唱片不同,這很可能是一種“固態儲存器”,可以儲存相當於“數百個亞歷山大圖書館”的內容,勃蘭特說。

未來的形態

該航天器的儀器將經過專門設計,以徹底改變我們對星際空間的理解。最重要的將是高能中性原子 (ENA) 成像儀,旨在拍攝從我們的太陽流出的原子撞擊星際介質的照片,從而建立我們所居住的太陽圈的影像。目前尚不清楚太陽圈在盛行的銀河風中呈現什麼形狀:一些模型從稀疏的可用資料推斷,傾向於將太陽圈輪廓化為羊角麵包狀,而另一些模型則傾向於蝌蚪狀,具有明顯的鼻子和尾巴。“星際探測器”最好沿著與這個巨大結構的橫向軌跡傳送,以揭示其真實的形狀,讓所有人都能看到。

“我們目前最大的謎團是‘太陽圈的形狀是什麼?’”APL 的埃琳娜·普羅沃尼科娃說,她是“星際探測器”的太陽物理學負責人。 2008 年發射的一項名為“星際邊界探測器” (IBEX) 的正在進行的任務表明,這種形狀是細長的。但是,2004 年至 2017 年在土星軌道執行的“卡西尼”號航天器的資料表明,結構更圓潤,沒有長尾。“找出答案的唯一方法是飛出太陽圈並回頭看看,”普羅沃尼科娃說。“‘旅行者’號無法做到這一點,因為它們沒有 ENA 相機。”

另一個誘人的目標是確定我們在 LIC 中的位置。 “星際探測器”將使用四個 50 米長的無線電天線,測量周圍等離子體中電子的密度。這將揭示我們與 LIC 邊緣的距離,併為我們提供何時離開它的明確預測。“我們或許能夠說出我們在哪裡,”普羅沃尼科娃說。這可以告訴我們,我們是否將進入星際雲之間的密度較低的區域,這可能會使太陽圈急劇膨脹——或者我們是否註定要進入一個名為G 雲複合體的鄰近雲,那裡的密度可能要高得多,因此我們的太陽圈將被擠壓。“如果你有一個非常壓縮的太陽圈,銀河宇宙射線通量可能會[增加] 10 倍,誰知道呢,”勃蘭特說。“這會影響大氣化學[和]生物進化嗎?”

包括磁力計和星際塵埃分析儀在內的其他儀器將進一步研究我們的太陽與星際介質的相互作用。康奈爾大學的天文學家沙米·查特吉說,這些資訊將非常寶貴,他沒有參與這項任務。“我們真的可以傳送一些東西來給我們一個直接樣本嗎?”他說。“如果可以,那將是真正了不起的。這將是關於我們太陽鄰域的絕對獨特的資訊。”

“星際探測器”還將有一些有趣的附加目標可以解決。這將包括在飛越木星時對木星進行研究,以及對外太陽系中的矮行星和柯伊伯帶天體 (KBO)(由海王星以外的小行星和彗星組成)進行潛在的觀測。 APL 的有效載荷系統工程師艾麗斯·科科羅斯說,有“許多不同的候選者”。其中之一是鬩神星,它是已知的質量最大的矮行星,2005 年發現它導致冥王星在 2006 年降級為矮行星。另一個是大型矮行星共工星。甚至可能是第九行星,即假設的太陽系第九大行星,也可能會被訪問——如果它被發現存在的話。“這份報告確實抓住了提供的科學‘選單’,”麥克納特說。

該航天器可以進行其他變革性的科學研究,例如研究河外背景光,即可觀測宇宙中所有發光物體的集體宇宙光芒。麥克納特說,從遙遠的位置,“星際探測器”可以看到“真正有多少光子進入”。 “這將幫助我們限制一些大爆炸模型。”另一種可能性仍然是研究附近超新星的古老遺蹟。對來自冰川和地球極地冰蓋的冰芯的研究發現,大約在三百萬年前,伽馬射線輻射明顯激增,這似乎來自大約 300 光年外爆炸的一顆恆星。透過超越太陽風層頂,“星際探測器”可以更清楚地看到和研究這種古老爆炸的遙遠遺蹟。“如果我們能看到塵埃成分,我們就可以判斷[激增]是否來自超新星,”伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的傑西·米勒說,他在 AGU 秋季會議上介紹了關於這個想法的研究。“它可以告訴我們爆炸波處理過的物質發生了什麼[以及]古代超新星遺蹟是如何演化和消退的。”

互補競爭

與此同時,中國正在考慮的“星際快車”任務將看到兩艘——甚至三艘——航天器發射到星際空間。一艘將飛向太陽圈的假想“鼻子”,另一艘將飛向“尾巴”。潛在的第三艘航天器可能會沿橫向方向飛行,很像“星際探測器”計劃的一般軌跡。中國航天器最初計劃最早在 2024 年發射,然後可能在 2049 年(中華人民共和國成立 100 週年)到達 100 個天文單位,但新冠病毒大流行已大大減緩了開發速度,因此這個目標發射日期可能不再可行。

在此過程中,中國的每艘探測器都將獨立研究木星、海王星和一些選定的柯伊伯帶天體(如矮行星誇奧爾)等目標。然而,它們的共同目標是探索外太陽圈和星際空間。與“星際探測器”一樣,這兩艘或三艘航天器將配備 ENA 成像儀,以提供我們太陽圈的快照,以及測量區域性磁場和等離子體密度等的儀器。“我們有類似的儀器,”北京大學王玲華說,他是“星際快車”ENA 成像儀團隊的成員。“但儀器的具體細節可能有所不同。”

擁有這些與“星際探測器”互補的航天器將對希望研究星際空間的科學家來說是一大福音。“越多越好,”王說。“我希望我們可以有四艘或更多艘航天器。”中國支援這項任務的前景似乎很有希望,此前中國已經從月球帶回了樣本,登陸火星並在近地軌道上建造了載人空間站,該國渴望鞏固其航天能力。參與該任務的小組位於北京大學和中國科學院,“從政府獲得了概念研究的資金,”王說。“所以機會可能不低。”

這些航天器中的一艘、兩艘還是全部將被選中並獲得資助,還有待觀察。但毫無疑問,“星際探測器”和“星際快車”可能會徹底改變我們對自身在太空中的位置的理解。從瞭解我們在星系中的位置和方向,到了解我們太陽最外層範圍與周圍宇宙之間的邊界,這些任務可以激勵幾代科學家和公眾。“太空探索不可避免地會帶我們去那裡,”勃蘭特說。“我們這樣做是為了後代。”