一場激動人心的迷戀、極度的尷尬或對一項事業的熱情奉獻——青春期可能意味著所有這些。對我而言,它包含著對自然界燃燒的好奇心,這導致有一次我的祖母在冰箱裡發現了一袋牛眼球。我爸爸曾幫我在屠宰場收集它們用於解剖。

我並非有意惹惱任何人;我只是想弄清楚視覺是如何運作的。像其他同齡人一樣,我也渴望理解事物為何如此以及它們可能或應該如何不同。在我的眼球階段之後不久,我宣佈自己是人文主義者,並開始佩戴一個四英寸的和平標誌在脖子上。我和我的姐姐開始創作和表演(誠然有些誇張的)民歌,我們試圖透過這些歌曲表達我們對各種全球、地方和歷史不公正現象的不滿。

作為一個青少年,我可以說是在巨大的海浪中游泳——觀看、傾聽、質疑並努力理解所有湧向我的複雜文化和情感資訊。我們人類到底是誰,我又是什麼人?現在,35年後,我仍然對這些問題,以及青少年如何努力理解他們所目睹和經歷的事情感到著迷。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

看看這些來自洛杉磯城市青少年的回應,我問他們為什麼他們認為他們社群中的一些人會犯暴力罪行

“他們有很多情緒。他們真的很生氣,所以他們就殺人了。就像,過於 агрессивный。”

“每個人都有歷史。就像,每個人都有一個行為或選擇或某種歷史——發生在他們身上的一些事情會影響他們未來的行為方式。”

這兩個引述之間的差異是微妙的,但在其對大腦發育的意義上至關重要。第一個引述描述了犯罪的直接原因,並代表了人們需要保持自身安全並對不斷變化的情況做出適當反應的那種專注思維。但第二個引述揭示了對個人行為發生的更廣泛的歷史、文化或社會背景的意識。

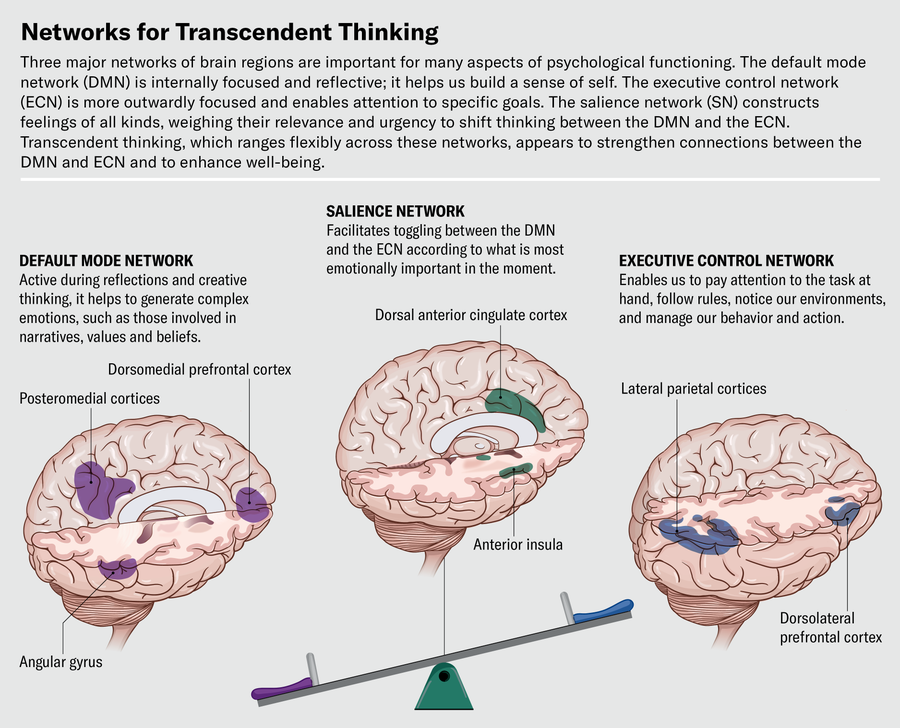

我合作過的每一位青少年,無論其智商得分或社會或經濟背景如何,都具備這種精神時間旅行的能力。透過仔細傾聽青少年的反思並觀察他們在神經影像掃描器中躺著時的大腦活動,我的同事和我發現,從此時此地(如第一個引述中所示)到過去、未來和任何地方(如第二個引述中所示)靈活思考的思維方式似乎確實在構建他們的大腦。在這種廣泛的、情感強烈的、反思性的思維——我們稱之為超越性思維,因為它超越了當下——關鍵的大腦網路以複雜、動態的模式啟用和停用,我們的資料顯示,這增長並加強了它們的連線。

這種新興能力使青少年能夠以抽象的方式思考,從而理解自己、他們的家庭、朋友和社會,並想象他們在世界中的位置可能是怎樣的。隨著時間的推移,這種超越性思維構建了對逆境的韌性,並將年輕人置於未來對生活、工作和關係感到滿意的道路上。我們的研究有助於解釋為什麼青少年可以成為社會中最有遠見和理想主義的公民(或者,另一方面,成為一些最以自我為中心的人),並表明為了真正增強他們的成長,父母、學校和社群需要減少關注孩子們知道什麼,而更多關注他們如何思考。

在2000年代中期,當我開始研究神經科學時,許多研究人員從缺陷的角度看待青春期。神經影像學研究正在確立,儘管大腦中負責自動情緒反應的中心(例如杏仁核)發育較早,但參與有節制和理性思維的前額葉皮層要到一個人20多歲中期才會成熟。這些發現說服了哥倫比亞大學的BJ Casey等神經科學家論證,青少年不僅不如成年人知識淵博,而且情緒也不穩定,並且對其行為不完全負責。“一個搖擺不定的陀螺,幾乎要失去控制地旋轉,”斯坦福大學神經科學家羅伯特·M·薩波爾斯基在他的2017年著作《行為》中這樣描述青少年大腦。在這種觀點看來,青少年轉變為成熟的成年人不僅需要積累知識和技能,還需要培養自制力來抑制他們對風險的渴望,並控制他們強烈的情緒和敏感性。

即使作為一個在波士頓南部一所公立初高中教書的23歲科學老師,我也清楚地認識到青少年的熱情對於他們的學習也至關重要。我對自然以及自然如何產生文化感興趣,到那時我已經在法國、俄羅斯、愛爾蘭和肯亞的家庭中生活過,吸收了他們的語言和日常生活。回到美國後,我在大學主修法國文學,同時儘可能多地選修科學課程。我也喜歡建造東西,但是當手上的傷口意味著要放棄我作為學徒木匠的研究生工作時,我不知何故說服了馬薩諸塞州教育委員會給我一個教七年級科學的機會。

我任教的公立學校非常多元化,學生們講81種語言。許多人是第一代移民和難民,他們像受驚的鹿一樣來到我的課堂。這些大多是13歲的孩子對他們外貌和習俗的差異非常好奇。

有一次,在一次關於人類進化的課程中,我播放了一個影片,描繪了早期東非人科動物可能的生活方式,一位我稱之為瑪麗拉的黑人女孩舉起了手。瑪麗拉是一名優秀的學生,但她顯然很緊張,我可以看到她的同學們慫恿她問她的問題:“伊莫迪諾老師,為什麼我們在研究人類進化時,他們總是展示非洲的這些皮膚黝黑的生物?為什麼他們總是看起來像黑人?”

“因為他們住在赤道,”我回答說。“那裡的陽光非常強烈。如果你的皮膚沒有大量的黑色素來保護你,你的皮膚會被曬傷並患上皮膚癌。”

一片震驚的沉默。這種沉默演變成一場持續數月的熱烈課堂討論。學生們正在使用他們在課堂上學到的科學知識來弄清楚他們在世界中的身份。這讓我著迷。為什麼他們會以如此個人化、情感化的方式解讀這堂課?而且,為什麼在課堂動盪平息很久之後,我的許多學生突然似乎對科學產生了新的興趣?

反思性的、情感強烈的思維——我們稱之為超越性的思維——可能確實在構建大腦。

我開始在夜校學習發展認知神經科學,並最終於1997年進入哈佛大學研究生院。我瞭解到,早在1930年代,自然主義者出身的心理學家讓·皮亞傑就觀察到,大約在11或12歲時,兒童開始抽象地思考道德等問題,並思考複雜的場景。心理學家埃裡克·埃裡克森在二十年後指出,青少年反思他們的價值觀和信仰,以弄清楚他們是誰以及他們如何與其他人相處。這些以及後來的其他學者,例如塔夫茨大學的理查德·勒納、斯坦福大學的威廉·達蒙和哈佛大學的庫爾特·W·費舍爾,將青春期描述為抽象思維能力新興的時期,這種能力與高度的社會敏感性和對強烈情感的傾向相結合,使青少年能夠從具體的經驗或事件中推斷出首要原則或隱藏的個人教訓。青少年似乎幾乎是被迫尋找這些聯絡及其更深層的含義,正如我在波士頓的課堂上看到的那樣。

2005年畢業後,我非常幸運地開始了神經科學家安東尼奧·達馬西奧指導的博士後研究,他剛剛與他的同事兼配偶漢娜·達馬西奧一起搬到南加州大學。透過數十年的臨床研究,達馬西奧夫婦提出了在當時看來很激進的觀點:情緒不是干擾清晰的頭腦思考,而是驅動清晰的頭腦思考——這種思考是理性的、對環境做出反應的並且具有道德意識的。

一位名叫EVR的患者特別好地證明了這一洞見。他曾經是一位聰明而成功的商人,婚姻幸福,並撫養著一個家庭。然而,在他接受腦腫瘤手術後,情況發生了變化。手術涉及切除他大腦額葉下表面的部分,就在眼睛上方和後方。當EVR重返工作崗位時,他開始做出目光短淺的商業決策——這導致了可預見的破產。他開始冒犯他最愛的人,並且似乎對他們的痛苦麻木不仁,顯然沒有悔恨或尷尬的能力。EVR與他的妻子離婚,再婚,然後很快再次離婚。

透過非常周到的研究,達馬西奧夫婦及其同事證明,儘管EVR的智商在手術後繼續測試得非常高,但他的大腦存在缺陷,阻止他以合乎道德或有利的方式使用他的智力。他的行為反社會,並做出了任何健康的人都會覺得不理智的決定。而且他顯然無法從錯誤中吸取教訓。EVR知道正確的事情,並且擁有必要的記憶來指導他,但他無法關心他的決定的影響。達馬西奧夫婦逐漸理解,EVR的情緒沒有適當地告知他的計劃和認知,並且他的社會關係因此受到影響。

在南加州大學的第一天,安東尼奧來到我的辦公室。“我想研究社會情緒,”我記得我們一邊喝著義大利濃咖啡,他一邊說道。“我想了解大腦如何感受同情、欽佩美德和蔑視等情緒——這些情緒構成了人類道德、創造力、文化和藝術的基礎。這些情緒是文化適應和教育的標誌。還沒有人做過這件事。你感興趣嗎?”

那天標誌著一段漫長旅程的開始——這段旅程將整合我從青少年時期的追求、我的旅行、我的七年級學生、我的哈佛教授、達馬西奧夫婦和其他同事,以及最終我自己的學生和與他們的合作中獲得的見解。這將引導我走向一種研究青少年思維的新方法。

在那時,功能性磁共振成像(fMRI)的進步,它可以繪製大腦中的血流圖,使神經科學家能夠追蹤大腦的哪些區域在不同的精神狀態下啟用和停用。檢測情緒在大腦中的痕跡變得可能——不僅是基本情緒的跡象,例如恐高或對變質食物的厭惡,還有“社會”情緒的跡象,這些情緒與自身、文化觀念和人工製品以及社會世界有關。

來自fMRI研究的早期驚喜是,即使當某人閒置地躺在掃描器中時,他們大腦的關鍵區域也在以協調的方式啟用。其中一些區域是人體代謝最昂貴的組織之一,比肌肉組織消耗更多的葡萄糖和氧氣。為什麼如此勞動密集型的區域會在休息時被啟用?事實證明,答案是自由形式的反思性思維非常重要。

2001年,聖路易斯華盛頓大學醫學院的神經科學家馬庫斯·E·雷切爾和他的同事描述了預設模式網路(DMN),這是一組主要位於大腦核心區域的區域,我們現在知道這些區域是一個人的自我意識的關鍵。當某人做白日夢、回憶過去發生的有意義的事件或試圖理解複雜問題時,DMN會被啟用。此後的許多研究表明,DMN還有助於我們感受同情、感激、欽佩或敬畏,並進行想象或創造力壯舉。當我們不專注於外部世界時,我們畢竟不是閒著——我們正在 conjuring 故事、信仰和想象的未來,在時間和可能性中穿梭,以發明想法並從我們的經驗中獲得意義。

妮卡·福特

DMN在專注的、目標驅動的活動(例如填寫稅表或接球)期間會安靜下來。這時執行控制網路(ECN)上線,讓您保持專注和注意力集中。在2000年代後期,加利福尼亞大學舊金山分校的威廉·W·西利、加利福尼亞大學洛杉磯分校的露西娜·烏丁和其他人確定了第三個網路,即顯著性網路(SN)。它連線感知內部身體狀態的區域,例如,當您胃痛時會告訴您。SN還參與您可能在路徑上看到蛇、注意到您喜歡的歌曲正在播放或意識到您在正在解決的數學問題中犯了錯誤時可能會體驗到的那種喚醒。

經過一些試驗和錯誤,我確定了一個非常簡單的實驗正規化。我們與參與者分享了簡短的紀錄片風格的故事,首先是在私人訪談中,然後在他們躺在fMRI掃描器中時再次分享。透過比較個體在討論他們的感受時的心理反應與他們在掃描器中顯示的神經活動模式,我們開始將人們的感受和思考世界的方式與潛在的神經生物學機制聯絡起來。我們的第一篇論文,發表於2009年,報告了一些非常深刻的東西。

當參與者在掃描器內告訴我們,他們對我們與他們分享的真實故事感到深深感動時,我們看到了腦幹的啟用,腦幹在意識意識之下運作,並且對於意識和生理生存機制(例如您的心率)是必要的。我們還看到了島葉的興奮,島葉是SN的區域,可以感知內部身體訊號,例如當您的心臟因運動、愛或恐懼而怦怦直跳時,以及前扣帶回皮層,它是大腦連線性的中心,對情緒、動機和學習很重要。我們還看到了DMN的後內側皮層的啟用——頭部後部中間的廣泛區域,與意識狀態有關,例如當某人從淺麻醉過渡到深麻醉時。

總而言之,我們證明了達馬西奧夫婦和其他人先前假設的:社會情緒,例如欽佩和同情——這需要對其他人的經歷、意圖、信仰、價值觀、故事、歷史和想象的未來進行復雜的推斷——招募了許多與維持我們生命相同的腦系統。SN不僅感知身體訊號,而且對於各種感覺也很重要,包括個人能動性的感覺。它使您正在思考的任何事情都顯得相關、令人愉快、美麗、痛苦、令人厭惡、有趣或緊急。當您注意到您關心的事情時,它會給您帶來衝擊。它還有助於決策和認知——權衡資訊的關聯性和緊迫性,以提示不同思維模式之間的轉換。

我們現在知道,與青春期相關的荷爾蒙激增不僅會加劇情緒,使想法和遭遇充滿深刻的意義,而且還會啟動大腦網路(包括DMN、ECN和SN)可塑性的關鍵時期。青少年對社會和其他線索做出強烈的反應,這些線索驅動關鍵網路重組以響應經驗。這種漫長的大腦發育時期使我們能夠有效地適應驚人的物理和社會環境多樣性——從赤道到北極,從狩獵採集部落到數百萬人口的城市。這對成為人類至關重要。

經過多年的實驗和理論化,我繼續探索複雜社會情緒在大腦中的運作方式,最終於2014年建立了自己的實驗室。透過在北京和洛杉磯進行的一系列研究,我的學生楊驍飛(沒有親屬關係)和我記錄了文化如何影響人們體驗社會情緒(例如欽佩和同情)的大腦過程。與當時的博士後達比·薩克斯比合作,我們表明,個體在感受到社會情緒時的大腦反應各不相同,並且他們在訪談中的談話方式可以預測這些神經處理風格。

與當地青少年和一批才華橫溢的本科生合作,讓我開始思考,在青少年大腦中,激素的混亂混合以及社會和情感抽象思維的新能力如何結合在一起。正如我們所表明的那樣,情感處理在個體之間存在差異,並且受到文化的塑造,這表明個體至少部分地學習如何擁有複雜的情感體驗——並且我們可以透過訪談與fMRI成像相結合來捕捉這種學習。與我的學生麗貝卡·戈特利布、楊驍飛和其他人一起,我最終啟動了一個雄心勃勃的專案,以研究青少年的意義構建方式如何與大腦機制相關——以及這些思維模式如何隨著時間的推移驅動他們的大腦發生變化。

青少年的超越性思維可能有助於關鍵的大腦網路更有效地溝通。

2012年,我的團隊從洛杉磯為多元化和低收入城市社群服務的公立高中招募了65名14至18歲的學生,進行了一項關於思維和大腦發育的長期研究。我們推斷,這些年輕人尤其可能面臨複雜的挑戰,並且可能處於獨特的地位來注意到他們社會環境的複雜性。我們向他們展示了關於來自世界各地的青少年的真實故事影片,並採訪了他們對這些故事的反應。我們還在當天晚些時候和兩年後再次對青少年進行了三種類型的大腦掃描,並在接下來的三年中透過線上問卷調查和電話交談進行了跟蹤,當時他們中的大多數人進入了20歲出頭。

所有青少年都至少談論了一些更大的圖景——他們從故事中獲得的教訓,特別是當故事讓他們感到辛酸時。例如,我給參與調查的青少年伊塞拉看了一個馬拉拉·優素福扎伊的影片,拍攝於她在巴基斯坦12歲的時候,她決心繼續學習,儘管塔利班已經禁止這樣做。我問伊塞拉這讓她感覺如何。她回答說

“嗯,這個故事讓我感到難過——她想成為一名醫生並繼續她的教育,但這讓她感到悲傷……知道她的旅程會非常艱難。”

我點了點頭,停頓了一會兒後,伊塞拉繼續說道

“而且這有多強大真是太瘋狂了……我的意思是……這讓我想起了我自己的教育之旅,以及我想上大學並希望有一天成為一名科學家。更重要的是,我想真正觸動我的是,並非每個人都能獲得這個機會,繼續他們的生活並接受教育或做他們想做的事情。我的意思是,這不公平。”

伊塞拉再次停下來思考。她的目光從電腦螢幕上馬拉拉的影像遊移到我桌子旁窗外的樹上。然後她轉過身來對我說,繼續說道

“啊,我想當我更多地思考時,是的,這讓我感到難過,嗯,其他人生活在世界上的某些地方,他們不希望人們學習,並且他們試圖,比如,阻止他們。但是,嗯,她的故事,比如,激勵我更加努力地工作,以便,嗯,我可以防止這些事情發生。每個地方的每個人都應該有機會……我的意思是,所有人都應該能夠自由地生活並選擇他們的人生未來。”

在對馬拉拉情況的具體細節做出同情反應後,伊塞拉超越了這些細節,開始思考故事的個人和倫理意義。我們發現,所有青少年都能夠進行超越性思考,但有些人,比如伊塞拉,這樣做遠勝於其他人。訪談結束後,我們要求每位學生在fMRI掃描器中休息約10分鐘,以便我們可以評估他們大腦網路之間的串擾。我們還進行了所謂的彌散張量成像,這使我們能夠測量大腦白質纖維束的變化,這是大腦遠處區域進行通訊的途徑。最後,我們獲得了他們大腦組織的高畫質晰度影像,以評估不同區域的體積。

作為一個類比,如果我們將大腦視為一個國家,那麼fMRI掃描測量每個城市的活力以及城市之間的旅行或通訊量;彌散張量成像評估道路的質量;而高畫質晰度結構影像評估每個城市基礎設施的質量。將這些測量結果放在一起,我們得到了大腦隨時間變化的一致影像——並且發現這種變化是由青少年在最初的訪談中傾向於超越性思維來預測的。

我們與青少年分享的故事引人入勝。青少年在多大程度上受到激勵去弄清楚他們所學知識的更深層含義?我們發現,他們越是努力思考更大的問題,ECN和DMN在兩次fMRI掃描之間的兩年內協調性就增加得越多。這一發現表明,青少年超越性思維的傾向可能有助於這些關鍵網路隨著時間的推移更有效地溝通。

在患有情緒障礙的人中,思維可能不太能夠靈活地在不同的思維模式之間切換。

當伊塞拉和其他青少年過著他們的生活時,他們會將這種傾向帶在身上,花時間和精力思考他們所看到、感受到和學到的東西,從而鍛鍊網路之間的連線。此外,更多的超越性思維也意味著在第一次和第二次大腦掃描之間的兩年中,大腦網路連線的纖維束的穩健性得到更大的增強。

同樣重要的是,在大腦的許多關鍵區域,尤其是在SN和額葉的網路樞紐中,我們發現在最初的訪談中更多的超越性思維抵消了大腦皮層隨時間推移與年齡相關的變薄。在1999年的一項經典研究中,加利福尼亞大學聖地亞哥分校的傑伊·吉德和他的同事透過比較4至20歲個體的大腦發育發現了這種變薄模式。這種變薄被認為反映了大腦效率的提高,因為未使用的迴路被修剪掉了。現在的研究表明,故事更加複雜,因為當變薄減緩時,它與較小的壓力和更高的智力有關。有趣的是,在我們大約一半的青少年中,超越性思維甚至預測了皮層體積的增加——顯然這導致他們的大腦生長甚至超過了正常修剪使其萎縮的程度。

青少年越是努力思考更大的圖景並試圖從故事中汲取更大的教訓,他們在未來兩年內就越能發展他們的大腦。超越性思維似乎增強了DMN和ECN之間的溝通,減緩了灰質的流失,甚至在物理上構建了大腦。反過來,這種多方面的大腦生長預測了更大的身份發展,根據埃裡克森的最初工作,這被衡量為青少年報告思考他們是誰以及他們代表什麼程度。(相比之下,那些說他們“只是隨大流”和“很少嘗試自己做事”的青少年不太可能具有強烈的自我意識。)最重要的是,這些發現與我們測量的青少年的智商,或他們家庭的經濟狀況或父母的教育水平無關。它們在性別或種族群體之間也沒有差異。

作為年輕的成年人,在他們第一次訪談和大腦掃描大約五年後,那些表現出更多超越性思維和大腦生長的年輕人也報告了更高的生活滿意度——例如,他們說他們喜歡他們已經成為的人。我們發現了一些非常基本的東西:青少年花費精力進行深度思考和意義構建的傾向本身可能是支援幸福感的大腦發育的來源。

我們的發現也與最近的青少年心理健康研究協同作用,正在進行的臨床研究將青少年心理健康與我們發現由超越性思維支援的相同網路聯絡起來。例如,哈佛大學的卡特琳娜·斯塔穆利斯領導的一項研究最近報告稱,大腦回路連線不太穩健的青少年更容易受到大流行壓力源的情緒影響。另一項使用相同的長期大規模資料的研究,由華盛頓大學的帕特里夏·庫爾領導,表明大流行的壓力與青少年皮層變薄增加和提前有關。這些發現與我們的發現之間的關係是複雜而細緻入微的,但總的來說,它們表明超越性思維促進了皮層和網路連線的結構性生長模式,而這些模式與韌性有關。

患有情緒障礙的人可能發生的情況是,思維不太能夠靈活地在不同的思維模式之間切換。(這個想法一直是兒童精神病學家丹·西格爾的“融合”思維理論的核心,用於心理健康超過四分之一世紀,它呼應了維諾德·梅農在精神病學中的大腦功能“三重網路”模型,涉及SN、DMN和ECN。)思維可能過於專注於處理任務或威脅,以至於陷入執行控制模式,強迫性地擔憂或工作,這種情況發生在焦慮中,或者在預設模式中,其特徵是沉思和無法以目標驅動的方式行動,這標誌著抑鬱症。相比之下,能夠以有組織的方式利用不同大腦網路的年輕人,根據當時應該突出的內容,可能能夠更好地管理他們的注意力,將自己想象成他人的處境,並擁有總體上更好的人際關係和生活質量。

當我們的青少年參與者在實驗室時,我們也詢問了他們在社群中目擊或聽說的任何暴力行為,然後採訪了他們對這些社會問題的原因和可能的解決方案的理解。與對部署到戰爭中計程車兵和患有創傷後應激障礙的個體的腦部研究一致,我們的青少年接觸暴力與SN中一個關鍵腦區(前扣帶回皮層(ACC))的變薄有關,該區域參與疼痛處理、動機和學習。然而,令人鼓舞的是,我們也發現,那些更多地反思他們所目睹的罪行的更廣泛的歷史、文化或社會背景的青少年,而不是僅僅責怪涉案個人在那一刻的不良行為——換句話說,那些對這一公民問題進行更超越性思考的青少年——表現出一種保護作用。這些青少年進行的超越性思考越多,我們在ACC中發現的變薄就越少。

最終,我們認為超越性思考之於青少年身心,可能就像鍛鍊之於身體一樣:大多數人都可以鍛鍊,但只有那些鍛鍊的人才會收穫益處。我們認為,在我們的訪談中表現出更多超越性思考的青少年,在他們的日常生活中帶著更多的好奇心和思考,並利用他們強烈的情緒來推動這種思考,而不是進行膚淺和被動的思考。我們的研究強調了青少年在理解社會世界更深層意義時,在自身大腦發育中所起的作用。

這對社會意味著什麼?我們的學校往往專注於學生知道什麼和能做什麼,而家長則專注於幫助他們的孩子在這個以結果為導向的系統中取得成功。誠然,青少年需要豐富的、相關的內容來學習,學生在學校的努力學習對他們未來的機會至關重要。但我們的研究增加了一個不斷增長的研究體系,表明我們最終的重點應該放在青少年如何思考和感受上。例如,如果你沒有在做財務決策時使用代數的意願,那麼知道代數有什麼用呢?如果你沒有能力深入思考美國內戰的倫理和動機,以及這段歷史如何塑造了我們現代的社會景觀、價值觀和制度,那麼瞭解美國內戰有什麼用呢?如果你不能運用科學的方法來辨別下一次大流行期間的虛假資訊和基於證據的建議,那麼學習科學有什麼用呢?

這些發現讓我意識到我的成長經歷是如何塑造我的。我的父母是城裡人,但他們決定在康涅狄格州中部的樹林裡撫養他們的孩子。一場颶風颳倒樹木後形成的一片空地成了我們飼養和食用的動物的牧場,倒下的樹木成了我們用來建造穀倉和柵欄的木板。我和我的兄弟姐妹、朋友和狗在樹林裡跑來跑去;騎馬並教鄰居的孩子們騎馬;幫助一隻母羊分娩並解剖胎盤;直到上大學才見過房子的鑰匙。我有時覺得很難在學校的結構和我家自由探索之間找到平衡。但作為一個成年人回顧過去,我可以看到我有機會追隨自己的興趣,這讓我有能力進行專注和開放式的思考,並堅持不懈地追求我的好奇心。

2019年,為了專注於這些問題,我創立了南加州大學情感神經科學、發展與教育中心(CANDLE)。我們的團隊對青少年的好奇心和考慮多種觀點、宏大思想和廣泛影響的意願特別感興趣,以及教師和學校可以支援這些過程的方式。青少年渴望深入研究複雜、有趣的內容,這些內容邀請他們探索宏大的、情感強烈的主題。創新的學校設計和教學實踐可以引導學生選擇和進行開放式的、基於專案的課程,利用他們的興趣來拓寬對新知識、概念、技能和問題的接觸。這樣的學校透過鼓勵學生透過寫作、解決問題、對話和反思來理解他們所發現的一切,從而支援他們的學生。

例如,在紐約州的基於表現的評估學校中,課程最終以學生向教師、評估人員和其他學生小組展示他們所學到的東西而告終。這種方法旨在使學生認識到學術內容的重要性——顯著性——而不是專注於考試。然後,它幫助這些新近受到激勵的學生在專注於技能和資訊與費力但常常令人鼓舞的反思之間轉換,這些反思將工作與宏大的思想聯絡起來。

這是一位在其中一所學校的學生,他以前從未透過數學課,描述了他解決芝諾悖論的專案,在這個悖論中,一個人逐漸走向他們面前的一扇門,每次向前移動都將距離減半,但永遠無法到達目的地

“我想成為我家第一個大學畢業的人……[但]我從未想過我能達到那種數學水平。我的學校幫助我學會了數學,學會了如何跳出框框思考,用不同的策略……我已經花了兩個月的時間研究一個叫做‘走向門口’的問題……它引導我思考極限和漸近線的概念。我不得不學習分數才能思考我遇到的問題。透過解決這個問題,我迷上了有限和無限。我能夠將它與我的生活聯絡起來。”

想想看——他將芝諾悖論與他的生活聯絡起來。在獲得特定技能支援的情況下,這位學生感到有能力探索一個具有挑戰性的數學問題,這個問題最終感覺對他個人很有吸引力,也許是因為當他在專注於數學(調動他的ECN)和思考宏大思想(呼叫DMN)之間切換時,他激活了他的SN——那個讓事物“感覺像我”的腦網路。

在超越性思考中,青少年調動他們的知識和技能以及他們強烈的情感能力,為他們的世界賦予意義。在一段時間內,他們放下外在和任務,進入一個心理空間,在那裡他們可以安全地探索想法,並在過程中建立目標和意義。在這個空間裡,他們創造可能的世界和自我,與各種選擇和觀點作鬥爭,並構想出將帶領他們以及我們前進的理解、倫理和敘事。