蒂姆·奧德加德感到痛心的是,在誤入歧途的誦讀困難症診斷方法使他在學校裡無法獲得幫助的四十年後,美國各地仍有成千上萬的兒童因同樣的原因而遭受不必要的痛苦。

在一年級最初的幾周裡,奧德加德的閱讀困難並未被察覺,因為他記住了同學們在他面前朗讀的單詞。這個策略非常有效,以至於他的老師把他調到了“領讀者”的位置。這時,人們才意識到,這個六歲的孩子不僅不是班上最強的讀者,而且根本不會閱讀。老師把他派到低技能組。“從那時起,情況就每況愈下,”現年 40 多歲的奧德加德回憶道。

憑藉堅定的決心和對驚人記憶力的依賴,奧德加德最終記住了足夠的單詞來應付,並獲得了不錯的成績,儘管這些成績從來都不是輕易得來的。“我靠熬夜到凌晨一兩點來完成任務,以此彌補我在閱讀和拼寫方面的問題,”他說。他從未從休斯頓地區的學區獲得額外的幫助或特殊教育服務。相反,幾位老師似乎懷疑他的智力。當奧德加德成為他學校裡第一個解開復雜的謀殺謎題的學生時,其中一位老師說他一定是猜出來的。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱以支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

直到 20 多歲時,奧德加德才明白為什麼他的老師們對他的能力評價如此之低。2004 年,作為一名新晉博士,他告訴他的母親,美國國立衛生研究院已授予他博士後研究金,以研究誦讀困難症,這是他長期以來懷疑自己患有的疾病。她透露,當他上三年級時,學校官員曾使用所謂的差異模型,將智商 (IQ) 與閱讀能力進行比較,從而排除他患有學習障礙的可能性。

“我被認為太笨了,不可能是誦讀困難症,”奧德加德說,他現在是《誦讀困難年鑑》的主編,也是田納西州默弗里斯伯勒市中田納西州立大學誦讀困難研究卓越主席。

高達 20% 的美國人口患有誦讀困難症,這是一種神經系統疾病,使人難以辨認和拼寫書面文字。例如,患有這種疾病的人在朗讀時可能會省略“和”和“the”等短詞,或者將“dog”讀成“god”——即使他們在談話中說話正常。這種情況會阻礙一個人處理書面資訊的能力,並可能對他們的職業和福祉產生負面影響。然而,只有一小部分受影響的學生獲得了誦讀困難症的診斷或專門的幫助,這些幫助可以幫助他們應對閱讀困難。

如此多的診斷被遺漏的原因之一是,美國數千所學校繼續使用差異模型的迭代方法來測試兒童是否患有學習障礙。此外,由於多種原因,包括智商測試中的偏見,被診斷和獲得幫助的人中,絕大多數是白人和中上階層。“這不公平,具有歧視性,並且使本已處於經濟弱勢的兒童更加不利,”休斯頓德克薩斯州學習障礙中心的首席研究員傑克·弗萊徹說,他是最早質疑差異模型有效性的科學家之一。

該模型塑造了數十年的政策,這些政策決定了哪些人的識字能力被認為是至關重要的,值得額外的幫助和投入,以及哪些人的識字能力不值得。它根植於長期以來對誦讀困難症的誤解。改革該疾病的定義和診斷方式或能幫助更多兒童學會閱讀。

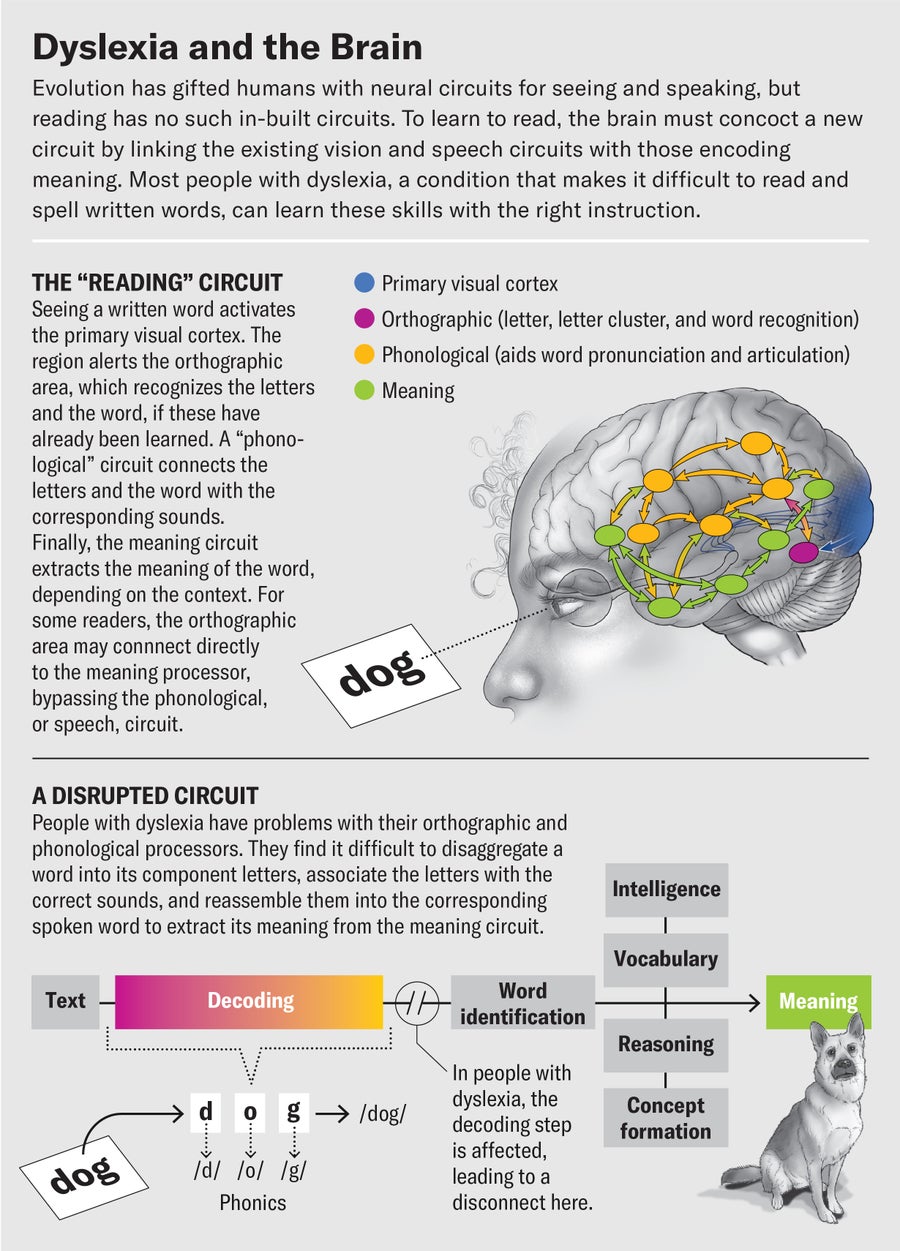

說話對於大多數兒童來說是自然而然的,是人類進化的天賦,但閱讀和寫作是必須有意識地、煞費苦心地學習的發明。沒有人天生就具備將語音的聲音與紙上的彎彎曲曲的線條連線起來的神經迴路。相反,當有人學習閱讀時,他們的大腦會即興發揮,拼接和連線用於處理視覺和語音的預先存在的迴路的各個部分,以形成新的“閱讀迴路”。例如,要閱讀(書面)單詞“dog”,典型的大腦會將該單詞分解為組成它的字母“d”、“o”和“g”,然後從記憶中調出與每個字母相關的聲音片段或音素。它將這些音素聚合成“dog”的聲音,並檢索與該聲音匹配的單詞的含義。大多數大腦最終學會如此快速地完成所有這些步驟,以至於該動作似乎是自動的。一些書面單詞變得如此熟悉,以至於語音迴路最終被繞過,從而在紙上或螢幕上看到的單詞與其含義之間存在直接關聯。

由於人類大腦的組織方式多種多樣,一些人的閱讀迴路最終效率低下。誦讀困難症是最常見的閱讀障礙。患有這種疾病的人(部分與遺傳有關)通常在大腦左半球的頂顳區灰質和大腦活動較少,該區域與將語音的聲音與印刷文字的形狀聯絡起來有關。

誦讀困難症的嚴重程度和表現形式因人而異,但患有學習障礙的兒童最受益於早期對單詞背後聲音結構的解釋的幫助。對於那些在學校繼續掙扎的人來說,理想的指導是一對一的或在一個小組中,由一位訓練有素的老師提供強化和系統的幫助,以建立書面單詞和聲音之間的聯絡。學習英語的規則——以及眾多的例外情況——尤為重要,因為患有誦讀困難症的兒童通常無法透過僅僅接觸文字來掌握這些規則。字母“a”在英語中可以有五種不同的發音,而在西班牙語中,例如,母音幾乎總是具有相同的發音。

人體科學;來源:《大腦中的閱讀》,作者:Stanislas Dehaene。Penguin Books,2010 年(大腦圖參考)

透過正確的指導,大多數患有誦讀困難症的兒童都可以學會閱讀。然而,部分由於科學史上的一個偶然事件,這種必要的幫助對於智商和其他認知測試得分較高的孩子來說更容易獲得。1896 年在《英國醫學雜誌》上發表的一份關於誦讀困難症的早期病例報告,有助於將這種疾病定義為原本“聰明”的兒童身上出現的一種意外缺陷。該研究描述了一位被稱為珀西·F 的 14 歲男孩。“他一直是一個聰明而聰明的男孩,擅長遊戲,在任何方面都不遜色於他人,”檢查珀西的醫生寫道,“但在聽寫寫作時,他除了最簡單的單詞之外,其他任何單詞都會出問題。”

這種初步的定義概括了早期關於誦讀困難症的許多想法。它透過英國精神病學家邁克爾·魯特和威廉·尤勒在 20 世紀 60 年代和 70 年代初在懷特島進行的有影響力的研究,無意中在學校系統中被編纂成法典。魯特和尤勒因成為該領域最早深入關注兒童的人之一,以及他們在自閉症和創傷後應激障礙方面的開創性工作而備受尊敬。當基於該島 9 至 11 歲兒童的人口制定“閱讀障礙”的定義時,研究人員區分了閱讀水平與智商預測水平相符的差讀者和不相符的差讀者,僅在後一組中尋找誦讀困難症的證據。這些研究正值美國建立自己的特殊教育類別和定義,為 1975 年《所有殘疾兒童教育法案》(EAHCA) 的透過做準備之際。在學習障礙方面,專家們嚴重依賴這樣一種觀點,即只有當閱讀能力低於智商時,才存在學習障礙。

美國政府在 1977 年釋出的指南要求學校在篩查兒童是否患有學習障礙時,尋找“能力水平與成就水平之間存在嚴重差異”的情況。因此,智商分數(用於衡量推理等認知能力)開始在決定無數學生的教育命運方面發揮過大的作用。具體而言,如果智商分數不夠高,因此差距不夠大,則該兒童不會被診斷出患有閱讀障礙。儘管事實上大多數年輕人都可以學會閱讀,而與他們的智商分數無關,但那些得分較低的人通常被認為缺乏“聰明才智”來讀好書。

智商測試使桑德拉·奇滕登的女兒多年無法獲得正確的幫助。這個女孩學習新單詞的速度很慢,並且難以正確發音,經常混淆發音相似的單詞。在幼兒園時,她對字母和聲音沒有興趣,並且不容易看到一頁紙上單詞之間的相似之處和差異。奇滕登本人患有輕微的誦讀困難症,並且有一個患有嚴重誦讀困難症的大兒子,她是一位特殊教育倡導者,她要求學區評估這個女孩是否患有閱讀障礙。

這位五歲的孩子很快接受了智商測試。她的總體得分為平均水平,閱讀能力測試得分低於平均水平。但兩個分數之間的差距未達到 15 分的臨界值,因此這個女孩在她所在的佛蒙特州學校沒有獲得適當的閱讀服務。當奇滕登在她女兒上一年級時再次要求評估時,同樣的事情發生了。

對於這個孩子來說,結果是令人傷心的。在小學最初的幾年裡,“她的神經系統就像一個高壓鍋,因為她沒有得到適當的幫助,”奇滕登說。“她在學校裡整天堅持著,然後就會爆發。”三年級時,這個女孩被診斷出患有數學學習障礙,並且由於她在算術和閱讀方面的持續掙扎,學校又增加了誦讀困難症的診斷。但是多年來,奇滕登說,“我記得知道我的孩子患有誦讀困難症但無法獲得正確的幫助,這真的令人沮喪。”

2023 年,部分是為了回應類似的家長擔憂,佛蒙特州停止使用差異模型來診斷學習障礙。

研究人員甚至在差異模型在美國開始流行之前就指出了該模型的問題。早期的批評者弗萊徹指出,懷特島研究中存在方法論問題:他們沒有排除智力障礙或腦損傷兒童。然而,據一些說法,當時該島上神經系統受損的受試者數量異常多,導致樣本出現偏差。

長期以來,人們也清楚地認識到,智商測試可能對黑人或低收入學生以及許多其他人存在偏見,因為它們包含的語言和內容對於白人中高收入學生來說更熟悉。研究人員在 20 世紀 70 年代後期開始觀察到不公平的結果,當時美國公立學校開始評估更多的兒童,以遵守 EAHCA(後來更名為《殘疾人教育法案》)的規定。作為明尼蘇達大學的研究助理,馬克·辛恩看到差異模型如何不成比例地阻止來自低收入家庭、首次學習英語的學生和有色人種學生獲得幫助。“你看到所有這些高貧困學校的孩子,他們的認知能力[低於平均水平]為 90 和 80,學校可以聳聳肩說,‘他們太“慢”了,無法[從服務中]受益,’”辛恩回憶道,他現在是芝加哥國家路易斯大學學校心理學的榮譽退休教授。然而,“眾所周知,貧困兒童……在認知測試中得分較低,主要是因為缺乏機會和經驗。”

在 20 世紀 80 年代,教育心理學家琳達·西格爾(現任不列顛哥倫比亞大學榮譽退休教授)開始調查其中一些傳聞中的疑慮。在她 1994 年發表的一篇有影響力的出版物中,她指出,患有閱讀障礙的兒童和未患有閱讀障礙的兒童之間的主要區別不是他們的智商,而是他們的大腦處理書面單詞的方式。“關於閱讀障礙的研究和教育實踐中數十年的分類所依據的基本假設正變得越來越站不住腳,”她和她的合著者寫道。在同一期《教育心理學雜誌》上,弗萊徹和他的同事觀察到,符合差異定義的差讀者和不符合差異定義的差讀者的“認知特徵”比差異更大。他們寫道,診斷閱讀障礙的關鍵是測量“音素意識的缺陷”,即識別和處理口語中音素的能力。

從那時起,反對差異模型的科學共識不斷增強。一項研究發現,無論智商如何,差讀者都能從專門的閱讀指導和支援中獲益,且統計水平相同。另一項研究使用磁共振成像顯示,當要求學校年齡較弱的讀者(無論他們是否符合差異標準)判斷兩個書面單詞是否押韻時,他們左半球的大腦啟用模式(與典型讀者相比)相同程度地降低。斯坦福大學跨學科腦科學研究中心的神經科學家 Fumiko Hoeft 監督了這項研究,他說這證實了這樣一種觀點,即差異方法在不同群體的差讀者之間做出了武斷的區分。事實上,“誦讀困難症可能發生在認知能力高、中、低的人群中,”哈佛大學教育研究生院副教授 Nadine Gaab 指出。

到 21 世紀 20 年代,充分的科學證據表明,將智商作為誦讀困難症診斷依據是武斷的。並且人們越來越擔心差異模型從根本上是種族主義和階級主義的:它不成比例地阻止了低收入兒童和有色人種兒童獲得學習障礙方面的幫助。2004 年,聯邦政府推翻了 20 世紀 70 年代的指導意見,強烈建議各州考慮替代方案。“我……鼓勵該委員會徹底否定過度依賴差異模型來確定哪些兒童需要服務的做法,”時任美國兒童與家庭事務助理部長的心理學家韋德·霍恩在 21 世紀初告訴一個負責修訂特殊教育法的專家小組時說。“我一直在想,為什麼我們還在繼續使用它,已經 25 年了。”

但 2018 年的一項研究發現,約三分之一的學校心理學家仍在使用差異模型來篩查學生的學習障礙。儘管大多數當代專家都認為誦讀困難症與智力無關,但許多最廣泛使用的定義仍然將其稱為“意外”障礙。“這些定義問題並非微不足道,因為它們驅動研究、驅動資金、驅動評估、驅動一切,”加州大學歐文分校教育學院教授朱莉·華盛頓說,她的研究重點是非洲裔美國兒童的語言、識字和貧困的交叉領域。

即使越來越多的州和學區正在擺脫差異模型,許多研究人員仍然擔心他們過於頻繁地用同樣成問題的系統取而代之。這種方法通常被稱為優勢和劣勢模式,或被奧德加德稱為“差異 2.0”,它繼續嚴重依賴認知測試,並且仍然要求學生的能力和表現之間存在顯著差距,才有資格被認定為患有學習障礙。“學校仍然想要簡單的公式,並且過分強調測試,”弗萊徹說。

馬塞洛·魯伊斯的家人住在休斯頓北部,他在小學時兩次因“差異 2.0”而被拒絕診斷為誦讀困難症。他的認知分數很高,但評估人員說,他在所需的領域沒有表現出技能差距,因此不符合誦讀困難症的資格。魯伊斯上學越來越困難,高中時他仍然會顛倒字母,並且閱讀困難。2022 年秋季,他上高三時,最終被診斷出患有誦讀困難症,但那時給他提供他長期渴望的幫助為時已晚。魯伊斯說,由於他平庸的成績,他很難被四年制大學錄取;他進入了一所社群學院,並希望轉學。“在成長過程中,我感覺自己很笨,”他說。“我的成績一直在下降,我不知道自己出了什麼問題。不知道自己有什麼問題以及可以為此做些什麼,無法獲得幫助,這真的很讓人沮喪。”

根據幾位研究人員的說法,評估兒童學習障礙的一種更好(儘管遠非完美)的方法是“對干預的反應”,或 RTI。在這種方法中,教師會對有閱讀困難的學生儘早進行干預,並監測他們對幫助的反應,在一篇研究論文中被稱為“學生對治療無反應”後,再轉介特殊教育服務。一些州已經要求專門使用 RTI,儘管它可能難以實施,因為教師必須接受充分的培訓,瞭解要實施哪些干預措施以及如何確定它們是否有效。當教師確實轉介特殊教育服務時,通常仍然存在一個問題,即如何以及是否確定學習障礙。

出於這個原因,該領域的一些專家表示,他們希望看到更多以無成本或低成本的方式獲得合格的神經心理學家所做的測試:評估兒童在構成成功閱讀的許多組成部分方面的能力和速度。(紐約州的一項法案將強制要求私人醫療保健計劃支付針對誦讀困難症的神經心理學檢查費用。)Gaab 解釋說,對於七歲的孩子和高中生來說,具體情況可能看起來大相徑庭。但總的來說,專家表示,測試應該用於衡量兒童的以下技能,例如識別“視覺詞”(閱讀中經常出現的常用詞)的能力,檢測遵循英語語言規則但不是實際單詞的“無意義”單詞的能力,以及在定時條件下閱讀和在寫作中正確拼寫單詞的能力。

學區自行進行此類測試並非不可能——一些資源最好的學區已經這樣做了,或者他們與外部神經心理學家簽訂合同。但對於大多數學校心理學家來說,這將代表著與數十年來專注於智商和認知測試管理的培訓和實踐背道而馳。差異模型“更容易”,因為孩子要麼達到臨界值,要麼達不到。“這讓我想起了放血,”波士頓馬薩諸塞州綜合醫院健康職業研究所言語與語言識字實驗室教授兼主任蒂芙尼·霍根說。“他們長期以來一直這樣做,明知道這不是最好的方法,但沒有替代方法。”

差異化測試持續流行的另一個主要但被忽視的原因可能是,受其傷害最深的家庭在影響公立學校實踐和政策方面的影響力最弱。許多學校感到壓力,無論是隱性的還是顯性的,都不想識別出患有誦讀困難症的兒童,因為沒有足夠的專家或教師接受過與他們合作的培訓。有錢有勢力的家庭可以更有效地與學區協商以滿足孩子的需求,或者聘請倡導者或律師代表他們進行遊說。如果診斷和幫助仍然難以捉摸,他們可以支付數千美元的私人神經心理學檢查費用。他們也可以,而且經常這樣做,完全繞過公共系統,聘請私人閱讀輔導老師或將孩子送到專注於閱讀矯正的私立學校。(通常這些學校也使用差異模型來確定錄取哪些學生。)由於所有這些原因,以及差異模型偏向於高智商分數的偏見,誦讀困難症長期以來一直被認為是“特權”診斷。

在某些州,誦讀困難症倡導社群也主要是白人和經濟富裕的人,而低收入家庭和有色人種父母更可能害怕殘疾診斷帶來的汙名。“從歷史上看,我們在黑人社群中不談論學習障礙和精神健康,因為這會帶來汙名和羞恥感,”巴爾的摩一位母親溫妮弗雷德·溫斯頓說,她是《黑人和誦讀困難症》播客的主持人。“被奴役的人不能表現出任何軟弱或被認為軟弱的跡象。因此,我們有‘沒事’的歷史……而實際上我們沒事或確實需要幫助。”

部分透過溫斯頓等家長的領導,這種情況正在發生變化,因為越來越多的家庭瞭解了閱讀障礙以及診斷可以帶來的額外支援。

現在分別 70 多歲和 80 多歲的傑克·弗萊徹和琳達·西格爾仍在為讓兒童平等獲得學習閱讀的必要幫助而奮鬥。他們是一項廣泛努力的一部分,旨在加強所有人的普通閱讀指導,從而減少因學習障礙而被耽誤或需要強化閱讀矯正的學生人數。許多州正在這樣做,越來越多的州透過立法,推廣強調語音顯式和系統教學的“閱讀科學”。最早年級的語言挑戰早期篩查也很關鍵。

儘管如此,蒂姆·奧德加德說,他經常聽到來自家庭的沮喪之情,他們的孩子因為與他相同的原因而被取消了閱讀服務資格:測試確定他們不夠“聰明”而不能患有誦讀困難症。

多年來,奧德加德說,一些同事和朋友曾評論說,鑑於他的成功,這段經歷一定使他變得更強大——他對此表示不滿。“這不是禮物,”他說。“我不認為那些不得不熬夜並且付出五倍努力的挑戰有任何幫助。”在成長過程中,“我揹負著沉重的包袱。”

不過,經過反思,奧德加德說,他早期的教育掙扎或許有一個好處。“如果說我從誦讀困難症中得到了什麼禮物,那就是擁有了大量的同情心和同理心,”他斷言,“因為我在學校裡永遠無法隱藏我不會閱讀和拼寫的事實。”他說,早期的無力感激發了他對大學和研究生院兒童心理學研究的興趣:“我自身機構和無助感的喪失讓我想要找到一種讓孩子們發聲的方式。”

這個故事是由 Hechinger 報告製作的,Hechinger 報告是一個專注於教育領域不平等和創新的非營利性獨立新聞機構。