一種由薄紗蠶絲薄膜製成的柔性電池可以為電子裝置供電,然後在預設天數後熔化消失(ACS Energy Lett. 2017,DOI: 10.1021/acsenergylett.7b00012)。這種可生物降解電池產生足夠高的電壓,可以為臨時醫療植入物供電,這些植入物旨在在完成工作後幾周內在體內無害地溶解。

科學家們在醫療感測器和裝置方面取得了快速進展,這些感測器和裝置可以傳輸影像、刺激傷口癒合或在降解前短暫地輸送藥物。這些裝置的大多數原型都由外部電源供電,因此只能放置在皮膚表面。為了在體內更深處工作,這些裝置將需要一個板載電源。

可溶解電池是理想的解決方案。研究人員以前曾使用天然、生物相容性材料製造電極和電解質。一個團隊用皮膚色素黑色素製造電極,而其他團隊則使用鎂或鐵的薄箔。電解質通常是各種鹽的水溶液,但液體電解質可能會洩漏並降解電池電極,而且它們使電池相對笨重。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

在可降解電池方面,臥龍崗大學的Caiyun Wang和Gordon G. Wallace及其同事用蠶絲製成了電極和固體電解質。Wang說,固體電解質使電池更薄、更平、更靈活和更堅固。蠶絲是醫療電子產品的理想選擇,因為它可以製成薄膜,具有生物相容性,並且足夠堅固,可以在電子電路中工作。

研究人員透過首先將從蠶繭中提取的纖維狀蠶絲蛋白絲素溶解在水中,製成了構成新型電池的薄膜。他們將溶液鋪在模具中,並在水蒸發後剝離超薄蠶絲薄膜。

為了製造電解質,他們將離子液體硝酸膽鹼(一種熔融鹽,非常擅長傳導離子)新增到蠶絲絲素溶液中,從而將蠶絲膜片注入離子液體。為了製造電極,他們在蠶絲薄膜上沉積生物相容性鎂合金以形成陽極,並在另一片上沉積金以形成陰極。

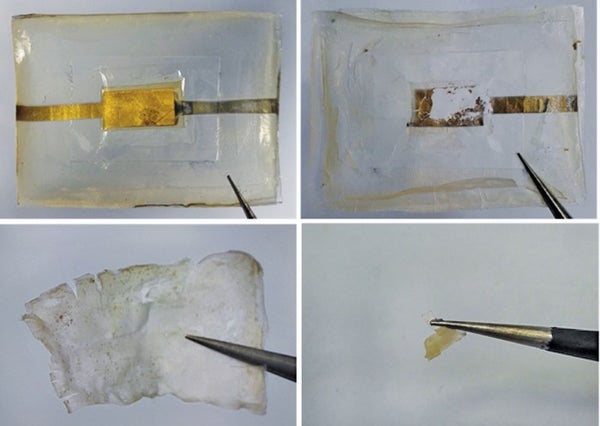

他們透過將電解質夾在兩個電極薄膜之間,並用粘性的非晶蠶絲薄膜將未塗層的邊緣融合在一起,組裝了電池。

郵票大小、170微米厚的器件產生了0.87 V的電壓和8.7 µW/cm2的功率密度,這足以驅動可植入的醫療感測器。當放置在鹽緩衝溶液中時,電池顯示出約一小時的穩定電壓,之後陽極開始分解。當研究人員在陽極頂部新增額外的蠶絲薄膜時,電壓保持穩定了近兩個小時。先前報道的可生物降解電池已持續約15分鐘。

該器件在溶液中45天后幾乎完全分解,留下惰性金奈米顆粒,這些顆粒將被身體清除。Wallace說,透過調整封裝電池的蠶絲層的特性,他們可以定製電池可預測地產生功率的時間長短以及溶解速度。

卡內基梅隆大學的Christopher J. Bettinger說,蠶絲離子液體電解質提高了鎂基可分解電池的效能。“這些電池可以在相對較長的時間內保持相當高的電壓,”他說。他表示,對於醫療應用,考慮離子液體的毒性非常重要,但這“也可能是一種用於其他用途的可堆肥電池”。

本文經 Chemical & Engineering News (© 美國化學學會)許可轉載。本文於2017年4月12日首次發表。