走進自然歷史博物館的化石展廳,你很可能會遇到一些地球上曾經存在過的最令人驚歎的生物的壯觀骨骼:恐龍。從高聳的蜥腳類恐龍和可怕的暴龍,到坦克般的甲龍和帶角的角龍,恐龍主宰了我們對過去的認知。但是,為了理解這些動物及其世界,科學家們必須超越驚人的迷惑龍、霸王龍和其他標誌性恐龍的遺骸,去關注最初看起來非常不起眼的微小化石。你不會在公共展覽中看到這些不起眼的微體化石,但它們為我們提供了了解我們最喜愛的史前巨獸的生活和時代的最佳線索。

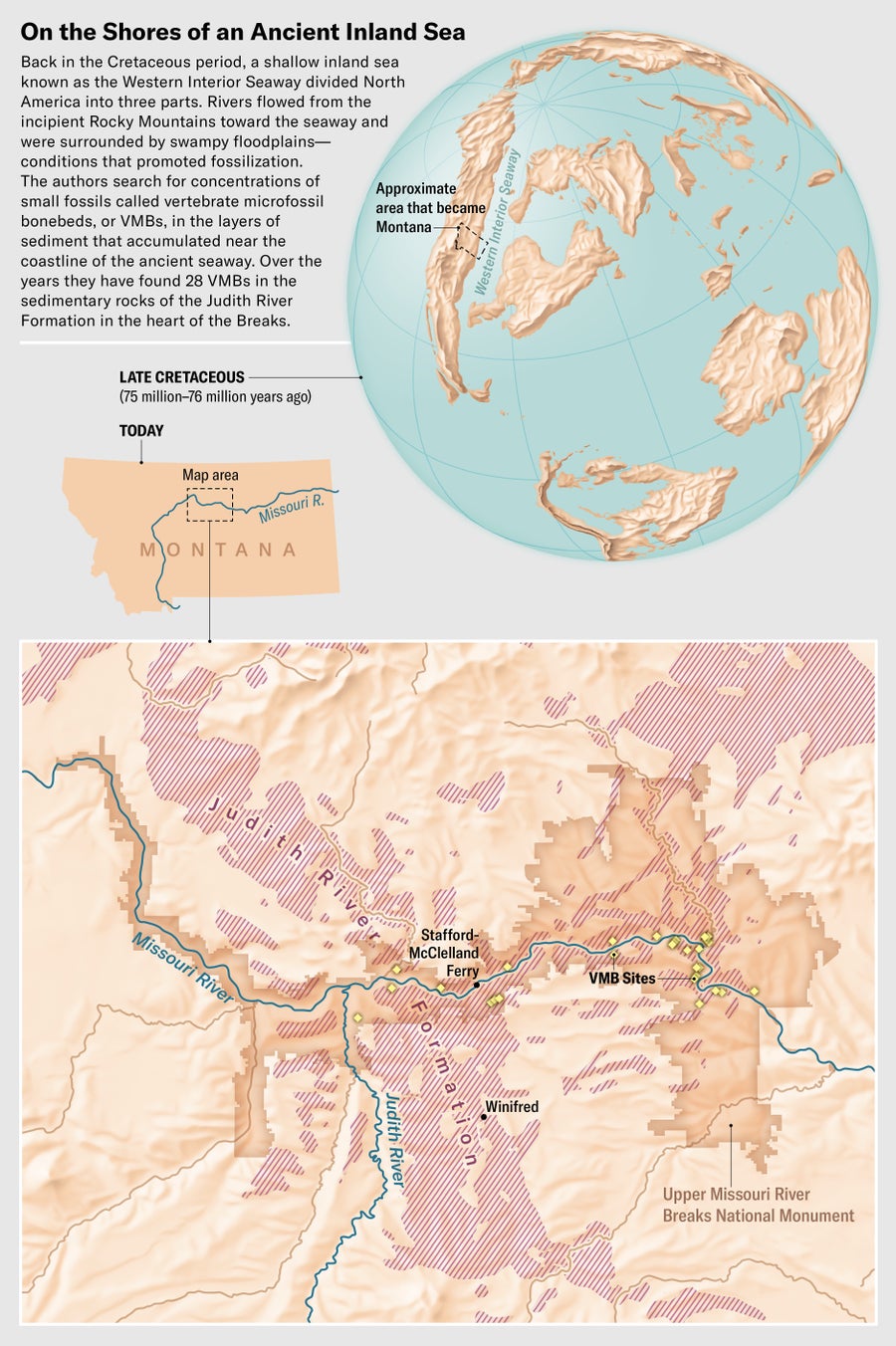

在過去的三十年裡,我們一直在進行探險,以便在密蘇里河上游國家紀念地(Upper Missouri River Breaks National Monument)——蒙大拿州中部一片綿延149英里的令人驚歎的荒地中,找回這些化石。正是在這裡,科學家們從19世紀開始首次看到了北美的恐龍,我們的團隊發現了一系列非凡的、以前不為人知的生物的豐富化石,這些生物與那些更廣為人知的恐龍共同生活。這些化石記錄了一個生態系統,這個生態系統在致命的小行星撞擊地球前一千萬年就已繁榮發展。

我們一直以被稱為脊椎動物微體化石骨床(vertebrate microfossil bonebeds),或VMBs的特殊化石組合為目標。這些地點儲存了數千個小型、堅硬的動物部分,範圍從微小寄生蟲的痕跡,到小魚的鱗片,再到大得多的青蛙、烏龜、鳥類、哺乳動物、鱷魚和恐龍的碎片。我們在野外和實驗室中都發現了化石,在實驗室中,我們使用解剖顯微鏡在沉積物中尋找微小的遺骸。這些儲存完好的化石正在提供一些關於恐龍生態系統的最高解析度影像。它們揭示了經常被忽視的生物,這些生物在恐龍的腳邊匆匆而過、游來游去,在它們的耳朵裡嗡嗡作響,甚至可能捕食它們的幼崽——並以它們的屍體為食。有了它們,遠古世界就生動起來了。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠持續報道關於發現和塑造我們當今世界的想法的具有影響力的故事。

我們兩人對研究VMBs帶來了非常不同的視角。Kristi致力於瞭解有史以來最大的恐龍——被稱為蜥腳類恐龍的長頸四足食草動物的生物學。這些巨獸在她有記憶以來就一直讓她著迷。Kristi最樂意在陽光照射的採石場裡辛勤工作,慢慢挖掘出比她自己大得多的肢骨。相比之下,Ray是一位地質學家,他研究岩石以解讀骨床——骨骼的堆積物——是如何形成的,以及它們揭示了關於生物生命和死亡環境的什麼資訊。對我們來說幸運的是,除了是夫妻之外,我們還是彼此最親密的科學合作者。

在我們聯手之前很久,Ray就一直忙於研究與Kristi關注的化石沉積截然相反的化石沉積。Ray可能在幾個小時內在VMBs中收集數千個化石,而不是花費整個野外考察季來挖掘單個巨大的骨骼。這聽起來令人驚歎,但來自VMBs的大多數化石都非常小,你一打噴嚏就能把它們從指尖吹走。Kristi對挖掘最大的巨獸有著持久的熱愛,她不情願地轉變為VMBs的研究。但是,用手持放大鏡和顯微鏡觀察微小遺骸,揭示了生活在她所研究的巨獸陰影下的一群生物的完美儲存的骨骼。Kristi意識到,來自VMBs的微體化石在揭示恐龍生態系統的運作方式方面具有超乎尋常的力量。

夕陽在密蘇里河荒地落下。朱迪思河組(Judith River Formation)的岩床,在山谷兩側都有裸露,其中包含特殊的微小化石組合。圖片來源:Jeff Thole

透過我們在密蘇里河上游國家紀念地——或被稱為荒地(Breaks)的地方——的工作,我們已經能夠非常詳細地重建這樣一個生態系統。這是一個歷時數十年的場景。1855年,一位名叫費迪南德·海登(Ferdinand Hayden)的26歲探險家和博物學家首次對荒地進行了地質調查。在短短幾天內,他穿越了那裡大約7600萬年前的露頭。他對這些富含化石的岩石的探索,產生了北美首次科學採集的恐龍骨骼和牙齒。但海登不僅僅採集恐龍遺骸。從我們現在會認為是經典的VMB的地方,他還撿起了一小把魚、烏龜和鱷魚的骨骼和牙齒。憑藉他的第一個重大發現,海登不僅用一群恐龍豐富了我們對史前北美的看法,而且開始揭示一個古代生態系統。

30多年來,我們和我們成群的本科生一起追隨海登的腳步。我們以老式的方式進行,划著獨木舟和徒步穿越荒地,冒著酷熱、泥濘、蟲子和蛇的侵擾,尋找生活在白堊紀時期的動物的遺蹟。我們的工作產生了數以萬計的恐龍以及與它們共同生活的動物的骨骼和牙齒。我們已經瞭解了這些特殊的化石組合是如何形成的,這些化石代表了哪些生物,以及它們可以教會我們一些關於恐龍使其聞名的複雜白堊紀世界的資訊。

荒地的中心是密蘇里河,這位景觀設計師負責雕刻了起伏的平原上戲劇性的“斷裂帶(break)”,這個區域也因此得名。岩石露頭在河谷上方數百英尺處聳立。這些條紋狀的砂岩、泥岩和煤層構成了朱迪思河組。

在組地層底部和頂部附近發現的海相砂岩和頁岩表明,在白堊紀時期,海洋離這裡並不遙遠。那時,朱迪思河沉積物正在靠近一個被稱為西部內陸海道(Western Interior Seaway)的淺海海岸線附近堆積。海道從北冰洋延伸到墨西哥灣,並向東穿過現在的哈德遜灣,基本上將北美分為三部分。在白堊紀時期,海岸線在我們現在工作的野外區域以東僅幾英里處,使我們在荒地的野外區域成為海濱地產。古代河流從新生的落基山脈流向西部內陸海道。沼澤氾濫平原環繞著這些白堊紀河流;這是一個類似於路易斯安那州的阿查法拉亞盆地(Atchafalaya Basin)或佛羅里達大沼澤地(Florida Everglades)的環境。

這樣的地方為產生非凡的化石記錄提供了完美的條件。溫暖潮溼的環境擁有豐富的食物和水,可以支援許多不同的植物和動物。當這些生物在現在的荒地死亡時,它們的遺骸緩慢而穩定地積累在平靜的湖泊和溼地中,最終被細粒泥土覆蓋。這些沼澤系統中的沉積物化學性質同樣有利於長期儲存。化學條件不是溶解脆弱的骨骼、牙齒和貝殼,而是促進了化石化,基本上將這些身體部分變成了石頭。

地質力量也在儲存這些生物以供後世研究方面發揮了作用。整個地區構造活躍,是巨大的地質盆地的一部分,該盆地是由於附近隆起的山脈向下壓地球地殼而形成的。這個盆地使朱迪思河組沉積物及其儲存的化石得以積累,而不是被侵蝕入海。這個地區現在正在經歷的侵蝕使我們有可能在岩石中找到化石。

為了到達他們在荒地的化石狩獵場,研究人員順著密蘇里河劃了50英里。圖片來源:Jeff Thole

雖然朱迪思河組的部分地區儲存著大型、美麗的恐龍骨骼,但我們作為目標的區域,位於河谷深處,則有些不同。這些地點——VMBs——儲存了大量骨骼、牙齒和其他碎片,這些碎片只有幾分之一英寸大小,來自恐龍到軟體動物等生物。

學者們長期以來一直在爭論VMBs是如何形成的。最早的假設之一是,VMBs中儲存的化石集體通過了古代食肉動物的消化道,這些地點代表了糞便的聚集地。雖然糞便組合確實存在於化石記錄中,但這種解釋本身無法解釋朱迪思河VMBs的儲存質量和地質背景。另一種假設認為,當河流流量增加時,會攜帶來自一系列動物的小型、堅硬的部分,並將它們沉積在一個地方,從而形成VMBs。但是,我們在朱迪思河組中收集的地質和法醫學資料在很大程度上與這種基於搬運的情景不一致。

我們與史密森學會國家自然歷史博物館的恐龍館館長馬修·卡拉諾(Matthew Carrano)合作,花費了大量時間剖析了20多個朱迪思河組VMBs的精細細節,並開發了一個關於這些地點如何形成的新模型。我們的資料表明,這些VMBs積累在池塘和湖泊中。細粒沉積物像雨點般落在生活和死於這些長期存在的水生生態系統內外的動物遺骸上。隨著時間的推移,堅韌的骨骼遺骸聚集在底部,形成了化石沉積。當底棲生物在泥土中 burrowed,以腐肉為食,並在日常活動中攪動沉積物時,單個骨骼破裂,它們的元素分散開來。

這種情況解釋了為什麼VMBs產生通常脫節的骨骼碎片,以及為什麼持續存在的身體部分往往特別耐用和堅固(想想牙齒、小骨骼和鱗片)。當你研究VMBs時,你無法像找到單個恐龍骨骼那樣將股骨與膝蓋骨連線起來。但是,VMBs告訴我們的資訊比單個大型骨骼能告訴我們的多得多,因為它們儲存了群落。

“當鋪路結束時……樂趣就開始了。”這是蒙大拿州溫尼弗雷德鎮(Winifred, Mont.)當地酒吧的啤酒隔熱套上印的標語,這個鎮的人口大約200人。沒有比這更好的描述這個草原綠洲了。溫尼弗雷德是我們在離開鋪路路面,轉入土路和河流之前,文明的最後一站。我們正前往一個很少有人涉足的地區,這正是我們喜歡的方式。對我們來說,就像對海登一樣,到達荒地最遠和最有趣區域的最佳方式是乘船和步行。

一旦我們在溫尼弗雷德離開鋪路路面,小路就會蜿蜒下降到河流,那裡的熱量從山谷的巖壁上輻射出來——河上的溫度通常比溫尼弗雷德高至少10度。空氣是靜止的,荒地是寂靜的,除了偶爾有蚱蜢拍打翅膀飛向天空時發出的咔噠聲和噼啪聲。

只有幾條道路穿過這片區域。其中一條通往斯塔福德-麥克萊蘭渡輪碼頭(Stafford-McClelland Ferry terminal),那裡有架空電纜引導平臺渡輪橫渡密蘇里河。這是數英里範圍內僅有的幾個過河地點之一,它經常作為我們獨木舟船隊的出發點。一旦我們開始旅程,在我們下游上岸之前,我們幾乎不可能看到其他人。我們的船上裝滿了50英里划槳所需的裝備,包括儘可能多的水、我們所有的食物、帳篷和收集用品,包括幾個五加侖的桶,主要是用來收集含化石的沉積物(至少有一個桶將在接下來的幾天裡充當我們的廁所)。我們旅程中唯一流動的淡水將是渾濁的河流。沐浴將是在齊膝深的粘稠泥漿中跋涉的浸泡。它們讓我們涼爽下來,但我們通常最終會比以前更髒。

荒地環抱著我們周圍的河流,形成了一條岩石走廊,頭頂只有天空。禿鷹在河岸邊的三角葉楊林中築巢,魚鷹掃描著我們前方的河流,尋找食物。海狸浮出水面,拍打著尾巴發出警告,聲音在山坡上回蕩,向下遊傳播。時不時地,我們可以辨別出就在渾濁的水面下的巨大鯰魚和鯉魚的輪廓,偶爾,一隻鱉會探出它尖尖的頭,在河中央檢視我們。

在下午的寂靜中,太陽炙烤著,加熱著我們的鋁製獨木舟和我們的肩膀。我們將腳伸到船外降溫。我們拍打著蚊子和蠓蟲,這些小飛蟲喜歡叮咬耳朵、眼瞼和髮際線。如果起了風,我們可能會用鬆緊帶將獨木舟互相捆在一起,並排划行,舉起防水布作為臨時船帆,快速向下遊駛去。在傍晚時分,我們會在三角葉楊樹令人愉悅的陰涼處找到一個地點並安營紮寨。

圖片來源:Daniel P. Huffman;來源:“顯生宙古數字高程模型(PaleoDEMS)”,作者:Christopher R. Scotese 和 Nicky M. Wright,Zenodo,2018 年,https://doi.org/10.5281/zenodo.5460860(古地圖資料)

我們隨著太陽醒來,徒步進入山區,在我們躲避尖刺絲蘭和仙人掌,並在芳香的鼠尾草叢中穿行時,注意響尾蛇。我們偶爾會驚擾到在陰影中休息的盤羊,或者當另一隻盤羊沿著我們上方最高的懸崖小跑時,我們自己也會被嚇到。我們的目光集中在地面和附近的斜坡上,尋找VMBs。

在這個廣闊的景觀中找到如此小的化石似乎是不可能的,但有一些線索可以指導我們。我們尋找恰到好處的沉積岩:深灰色和棕色的泥岩,可能帶有一些煤黑色的化石植物,表明是沼澤環境,以及帶有傾斜圖案的淺灰色砂岩,反映了古代水流。我們還尋找在陽光下閃閃發光的露頭。閃光來自白堊紀池塘和湖泊中生活和死亡的蛤蜊和蝸牛的化石碎片。VMBs通常在這些閃閃發光的岩層中被發現。

當有人發現一些從山坡某處岩層中風化出來的破碎化石碎片時,我們會追蹤這些碎片,回到它們的源頭,慢慢地手腳並用向上爬坡,鼻子貼著地面,眼睛掃描著從侵蝕岩石中露出的微小化石。最終,我們將到達化石集中的地層。我們可以在一個小山丘上花費整整一天或更長時間,使用冰鎬或小刀幫助輕輕地從VMBs的軟巖中撬出化石。我們收集我們能看到的一切,小心地將我們的化石新增到樣品袋和小瓶中。在我們搜尋完表面後,就該搬出巖錘、鋤鎬和鏟子了。我們挖掘出骨床的石塊,並將它們裝入我們的五加侖桶和巨大的樣品袋中。

一旦我們回到大學實驗室,我們就將含化石的沉積物裝入我們稱之為“浸泡器(Dunker)”的裝置中。這種自動化裝置透過堆疊的不同網孔尺寸的篩子清洗骨床沉積物。我們將沉積物塊放入一個篩子中,該篩子可以捕獲任何大於約0.08英寸的化石和岩石碎片,但允許較小的碎片透過。在這個篩子下面是一個細網篩,它可以捕獲小至0.02英寸(小於針頭)的化石碎片。在浸泡器中浸泡幾個小時後,大多數沉積物塊分解,沉積物被沖走,在篩子中留下骨骼、牙齒、貝殼和其他化石的殘留物。

在回收化石後,我們轉移到顯微鏡下。我們的學生花費了數百小時專注於篩分後回收的化石。他們使用超細油漆刷,刷毛被稀釋到只有幾根毛髮,來對化石濃縮物進行分類。在放大鏡下觀察VMB世界是多麼令人驚歎。肉眼看到的只是黑色斑點,但在顯微鏡下卻變成了完美的小牙齒、頜骨、肢骨和椎骨。朱迪思河組的多樣性變得生動起來。

讓我們向您介紹我們在VMBs中遇到的角色陣容。我們從陸地領域開始,白堊紀的明星——恐龍——就生活在那裡。恐龍的牙齒一生都在更換,這些牙齒是我們收藏中最常見和最容易識別的化石之一。我們VMBs中的一些恐龍牙齒屬於甲龍,例如Zuul屬中的恐龍,以及腫頭龍,例如Stegoceras。到目前為止,我們樣品中數量最多的恐龍牙齒來自食草恐龍,它們的牙齒排列成一個研磨面,功能上類似於哺乳動物的臼齒。通常我們只發現這些牙齒的磨損碎片,因此識別特定物種可能很困難,但我們已經回收了鴨嘴龍科恐龍(包括Brachylophosaurus)以及角龍科恐龍(如Spiclypeus)的牙齒。

我們的地點也產生了食肉恐龍的蹤跡,它們是晚白堊世生態系統中的頂級掠食者。鋒利的、鋸齒狀的牙齒證明了霸王龍的近親達斯佈雷龍(Daspletosaurus)和小型帶羽毛的獸腳亞目恐龍傷齒龍(Troodon)的存在。我們還發現了來自無齒、像鴕鳥一樣的獸腳亞目恐龍似鳥龍(Ornithomimus)的爪子和椎骨。恐龍也以鳥類的形式統治著朱迪思河生態系統的天空。小型、脆弱的動物通常儲存得不好,但許多早期鳥類都有牙齒,這些牙齒足夠耐用,可以在VMBs中倖存下來。

像鳥類一樣,哺乳動物是晚白堊世化石記錄中的另一個難以捉摸的群體。但我們知道它們來到了朱迪思河組的湖泊和池塘,因為我們偶爾會發現來自小毛球的牙齒,例如Alphadon,它類似於現存的負鼠。

這些哺乳動物可能成為了生活在古代湖泊及其周圍的許多水生爬行動物的獵物。大大小小的鱷魚和短吻鱷在開闊的水域和海岸線捕獵。它們的牙齒、椎骨和骨質裝甲板是最常見的VMB化石之一。陣容中一種不尋常的生物是Champsosaurus。這種長吻、尖牙的動物看起來有點像今天的恆河鱷,一種以魚為食的鱷魚,會伏擊它的獵物。Champsosaurus的線軸狀椎骨和寬闊的肋骨經常在我們的地點出現,表明它是朱迪思河組生態系統中的重要參與者。

正如你可能在 7600 萬年前的水世界中所期望的那樣,魚類非常豐富。我們的藏品包括數千個椎骨、牙齒和鱗片,代表大型魚類和小魚。這些魚本應成群結隊地遊弋在朱迪思河組的湖泊中,使水面因它們的集體運動而閃閃發光。淡水鯊魚也曾在這些水域中游泳,還有Myledaphus,一種類似吉他魚的生物,它有扁平的菱形牙齒,非常適合壓碎小型甲殼類動物和軟體動物。

兇猛的雀鱔(Lepisosteus)也數量眾多。它們的鱗片幫助我們記錄了朱迪思河組中物種之間生態相互作用的一個有趣故事。雀鱔的身體受到一層相互鎖定的鱗片盔甲的保護,這些鱗片覆蓋著一種特殊的類搪瓷組織,稱為硬鱗質(ganoine)。當鱷魚吞食雀鱔時,它們嚴酷消化系統中的酸會剝去魚鱗外層的硬鱗質,使鱗片受到腐蝕。我們可以從VMBs中雀鱔鱗片的狀況看出,鱷魚當時就在吃雀鱔,就像它們現在所做的那樣。

這些水生生態系統也孕育著各種兩棲動物。有趣的是,我們從篩子中回收的許多微小的兩棲動物肢骨元素和肋骨上都覆蓋著更小的牙齒痕跡。這些痕跡是在雀鱔、小鱷魚甚至小型獸腳亞目恐龍咬了一口,並將牙齒沿著骨骼刮擦時留下的。

作者和他們的學生在荒地內的朱迪思河組露頭中探索,尋找微體化石的聚集地,例如這顆來自食肉恐龍的牙齒(下方)。圖片來源:Jeff Thole

圖片來源:Jeff Thole

兩棲動物並不是這個生態系統中唯一在水陸之間移動的生物。烏龜也花時間在湖泊和陸地上。我們發現了來自龜殼的骨質板,這些骨質板具有幾種軟殼龜物種特有的獨特裝飾圖案,以及鱷龜。蜥蜴也在這裡安家。我們已經證實了幾個不同蜥蜴類群的存在,從現存鬣蜥的近親,到長尾石龍子狀的形態,再到重灌甲的食蟲物種。

我們還在VMBs中發現了化石蛋殼。當孤立地發現時,雞蛋和蛋殼可能很難與特定物種聯絡起來。因此,有一種特殊的蛋殼分類系統,稱為卵分類學(ootaxonomy)。我們首先描述蛋殼的內外表面,記錄顏色和紋理,以及允許與發育中的胚胎進行氣體交換的孔隙的分佈。然後,我們在顯微鏡下觀察蛋殼的薄切片,以觀察其晶體結構。此外,我們可以研究蛋殼的化學成分,以尋找可能產下這些蛋的生物型別的線索。透過以這種方式評估化石蛋殼,我們已經能夠確定獸腳亞目恐龍和鴨嘴龍科恐龍,以及各種鱷魚和烏龜在朱迪思河組內儲存的茂盛低地環境中築巢。

偶爾,就在我們盯著VMB殘留物看了幾個小時顯微鏡後,視力開始模糊時,我們會發現一些新的東西,它不是可識別的骨骼、牙齒或其他身體部位。有時,這些神秘的遺骸最終變成了遺蹟化石——動物活動的記錄,但不是動物自身的一部分。這些化石,可以是牙齒痕跡(如在兩棲動物骨骼上看到的那些)、腳印或糞便,以及其他痕跡,都表明了我們可能無法以其他方式檢測到的生物的存在和行為。

被稱為胃石或“胃石”的小型、甜甜圈狀結構是我們樣品中出現的一種遺蹟化石。它們表明,小龍蝦在白堊紀時期生活在荒地的湖泊、池塘、河流和小溪中。在現代小龍蝦中,胃石用於儲存碳酸鈣,這是它們外骨骼的重要組成部分。當小龍蝦生長時,它們必須蛻掉舊的外骨骼,並建造一個新的更大的外骨骼。它們不是完全丟棄舊的盔甲,而是透過將其隔離在胃石中來儲存其珍貴的碳酸鈣,直到它們可以重新部署它。我們在朱迪思河組中發現的胃石暗示,白堊紀小龍蝦,就像它們現代的同類一樣,是減少、再利用和回收方面的專家。

也許我們VMBs中最神秘的遺蹟化石是在蛤蜊殼碎片上經常發現的冰屋狀凸起。多年來,我們一直對這些奇特的特徵感到困惑,直到我們最終意識到它們與現代寄生扁形蟲侵染蛤蜊時形成的結構相同。蛤蜊建造冰屋作為一種自衛行為,試圖將入侵的寄生蟲包含在一個礦化的腔室中。我們完全有理由相信,我們的白堊紀蛤蜊也在做同樣的事情來保護自己。

寄生蟲往往具有小而柔軟的身體——這些特徵不利於化石化。因此,科學家通常無法將這些在生態上重要的動物納入他們對化石食物網的重建中。朱迪思河VMB蛤蜊殼冰屋不僅證實了扁形蟲在這個生態系統中的存在,而且將已知最早的扁形蟲和蛤蜊之間這種寄生相互作用的發生時間從僅僅大約6000年前推回到了7600萬年前。現代扁形蟲寄生蟲具有複雜的生活週期,涉及多種宿主物種。蛤蜊只是扁形蟲生命週期中的一個宿主,而食蛤蜊的涉禽通常充當最終宿主。也許在白堊紀時期,扁形蟲在蛤蜊和恐龍等截然不同的生物之間建立了生態聯絡。

朱迪思河組VMBs中不起眼的化石為我們提供了關於這個充滿活力的恐龍失落世界的驚人見解,比我們以前想象的還要多。然而,我們知道還有很多東西需要學習。像蛤蜊殼冰屋這樣的發現突顯了費迪南德·海登在他1855年穿越荒地的開創性旅程中發現的東西:沒有化石太小或太不起眼,無法揭示關於古代生態系統的驚人、意想不到的細節。