縱觀歷史,人類計時的努力推動了我們技術和科學的進步。衡量晝夜劃分的需求促使古代埃及人、希臘人和羅馬人創造了日晷、水鍾和其他早期計時工具。西歐人採用了這些技術,但到了13世紀,對可靠計時儀器的需求促使中世紀工匠發明了機械鐘。儘管這種新裝置滿足了修道院和城市社群的需求,但在將擺錘應用於控制其執行之前,它對於科學應用來說仍然過於不精確和不可靠。隨後開發的精密計時器解決了在海上確定船舶位置的關鍵問題,並在工業革命和西方文明的進步中發揮了關鍵作用。

圖片來源:Alamy (錶盤); 大眾科學 (數字問號)

如今,高度精確的計時儀器為我們大多數電子裝置設定了節拍。例如,幾乎所有計算機都包含石英晶體鍾來調節其執行。此外,全球定位系統衛星發射的時間訊號不僅校準了精密導航裝置的功能,也校準了手機、即時股票交易系統和全國範圍的配電網的功能。這些基於時間的技術已經如此融入我們的日常生活,以至於我們只有在它們無法工作時才意識到我們對它們的依賴。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

推算日期

根據考古證據,巴比倫人、埃及人和其他早期文明至少在 5000 年前就開始測量時間,引入日曆來組織和協調公共活動和公共事件,安排貨物運輸,尤其重要的是,調節播種和收穫週期。他們的日曆基於三個自然週期:太陽日,以地球繞軸自轉時連續的光明和黑暗時期為標誌;太陰月,遵循月球繞地球執行的相位;以及太陽年,由伴隨地球繞太陽公轉的季節變化來定義。

圖片來源:David Penney

在人造光發明之前,月亮具有更大的社會影響力。對於那些特別靠近赤道生活的人來說,月亮的盈虧比季節的更迭更為明顯。因此,在較低緯度地區開發的日曆更多地受到太陰週期的影響,而不是太陽年的影響。然而,在季節性農業很重要的北部氣候中,太陽年變得更加關鍵。隨著羅馬帝國向北擴張,它主要圍繞太陽年組織其日曆。今天的格里高利曆源於巴比倫、埃及、猶太和羅馬日曆。

埃及人制定了一種民用日曆,其中包含 12 個每月 30 天的月份,並增加了五天以接近太陽年。每個 10 天的週期都以稱為“旬星”的特殊星群(星座)的出現為標誌。在天狼星在日出之前升起時,大約發生在至關重要的尼羅河年度洪水期間,可以看到 12 個旬星橫跨天空。埃及人賦予 12 旬星的宇宙意義導致他們開發了一個系統,其中每個黑暗時段(以及後來的每個白天時段)都被分成十二個相等的部分。這些時期被稱為臨時小時,因為它們的持續時間隨著季節的更迭,晝夜長短的變化而變化。夏季小時長,冬季小時短;只有在春分和秋分時,晝夜小時才相等。臨時小時被希臘人採用,然後被羅馬人採用(羅馬人將其傳播到整個歐洲),並使用了 2500 多年。

聰明的發明家設計了日晷,透過太陽陰影的長度或方向來指示時間,以跟蹤白天的臨時小時。日晷的夜間對應物水鐘被設計用於測量夜晚的臨時小時。最早的水鍾之一是一個底部附近有一個小孔的盆,水從孔中滴出。下降的水位表示時間的流逝,因為它低於刻在內表面上的小時線。儘管這些裝置在地中海地區表現令人滿意,但在多雲且經常冰凍的北歐天氣中,它們並非總是可靠。

時間的脈搏

最早有記錄的重力驅動機械鐘安裝於 1283 年英格蘭貝德福德郡的鄧斯特布林修道院。羅馬天主教會應在時鐘技術的發明和發展中發揮重要作用,這並不奇怪:修道院秩序嚴格遵守祈禱時間,這需要更可靠的計時儀器。此外,教會不僅控制著教育,而且還擁有僱用最熟練工匠的財力。此外,13世紀下半葉歐洲城市商業人口的增長也產生了對改進計時裝置的需求。到 1300 年,工匠們正在為法國和義大利的教堂和大教堂建造時鐘。由於最初的例子是透過敲鐘來指示時間的(從而提醒周圍社群注意其日常職責),因此這種新機器的名稱是從拉丁語“鍾”clocca 派生而來的。

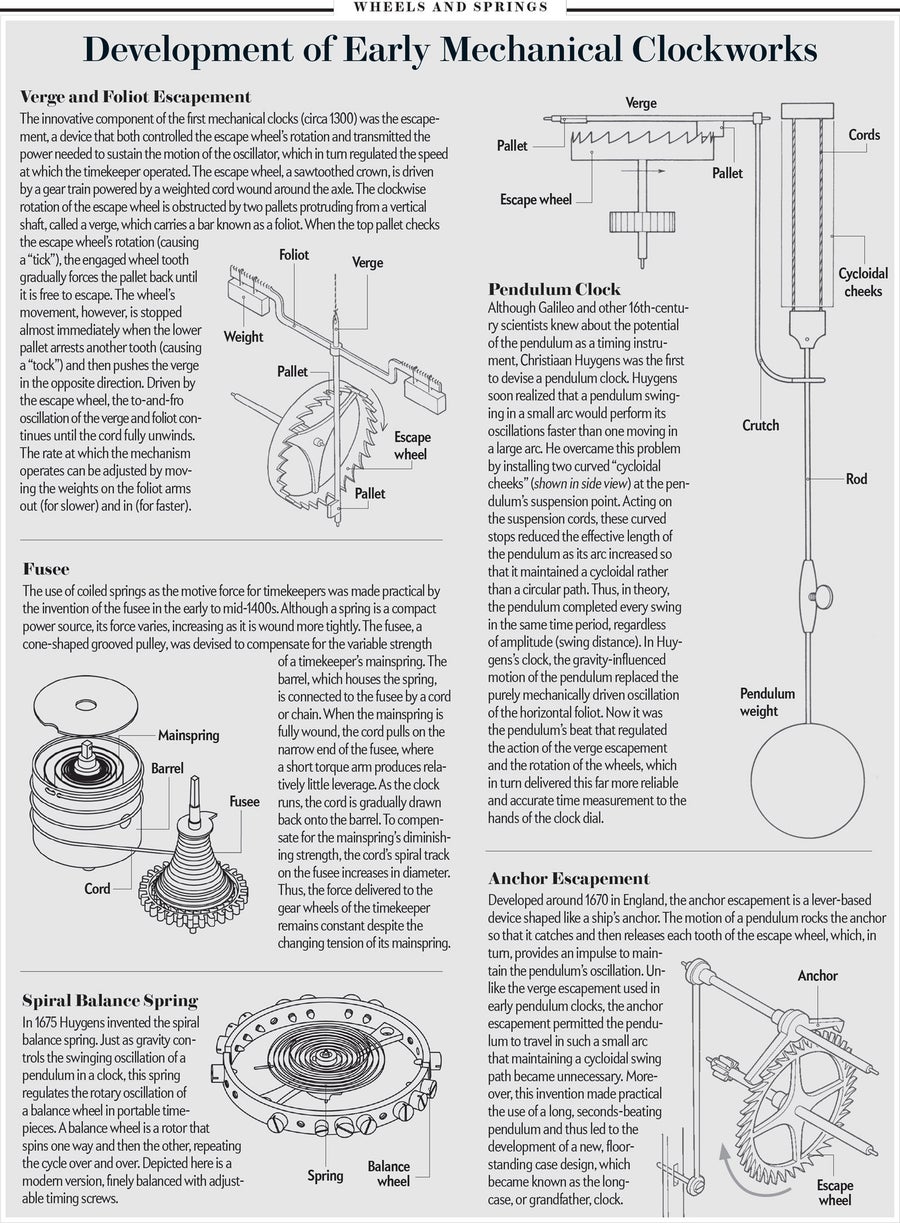

這種新型計時器的革命性方面既不是提供動力下降的重物,也不是(至少存在了 1300 年的)傳遞動力的齒輪,而是稱為擒縱機構的部件。該裝置控制齒輪的旋轉並傳遞維持振盪器運動所需的動力,振盪器是調節計時器執行速度的部件[有關早期鐘錶裝置的解釋,請參見上方圖示]。時鐘擒縱機構的發明者不為人知。

統一的小時

機械鐘可以調整以保持臨時小時,但它自然適合保持相等的小時。然而,隨著統一的小時,出現了何時開始計數的問題,因此,在 14 世紀初,出現了許多系統。將一天劃分為 24 個相等部分的方案根據計數開始的時間而有所不同:義大利小時從日落開始,巴比倫小時從日出開始,天文小時從中午開始,“大鐘”小時(用於德國的一些大型公共時鐘)從午夜開始。最終,這些以及相互競爭的系統被“小鐘”或法國小時所取代,法國小時將一天分成兩個 12 小時時段,從午夜開始,就像我們目前所做的那樣。

在 1580 年代,製表師收到了顯示分鐘和秒的計時器的委託,但它們的機制不夠精確,無法將這些分數包含在錶盤上,直到 1660 年代擺鐘被開發出來。分鐘和秒源自巴比倫天文學家引入的度的六十進位制劃分。“分鐘”一詞起源於拉丁語 prima minuta,即第一個小劃分;“秒”來自 secunda minuta,即第二個小劃分。將一天分成 24 小時,將小時和分鐘分成 60 部分的劃分在西方文化中變得如此根深蒂固,以至於所有改變這種安排的努力都失敗了。最引人注目的嘗試發生在 1790 年代革命時期的法國,當時政府採用了十進位制系統。儘管法國人成功地引入了米、升和其他十進位制單位,但將一天分成 10 小時,每小時由 100 分鐘組成,每分鐘分成 100 秒的嘗試只持續了 16 個月。

行動式時鐘

在機械鐘發明後的幾個世紀裡,城鎮教堂或鐘樓的定期鐘聲足以標示大多數人的一天。但到了 15 世紀,越來越多的時鐘被製造出來供家庭使用。那些能夠負擔得起擁有時鐘的奢侈品的人發現,擁有一個可以從一個地方移動到另一個地方的時鐘很方便。創新者透過用盤繞的彈簧代替重物來實現便攜性。然而,彈簧的張力在纏繞後會更大。克服這個問題的裝置,稱為芝麻鏈(來自拉丁語 fusus,意為“錠子”),是由一位不知名的機械天才可能在 1400 年至 1450 年之間發明的[見上方圖示]。這種錐形裝置透過一根繩索連線到容納彈簧的桶上:當給時鐘上弦時,將繩索從桶上拉到芝麻鏈上,芝麻鏈螺旋線的直徑減小,補償了彈簧不斷增加的拉力。因此,芝麻鏈均衡了彈簧對計時器齒輪的力。

芝麻鏈的重要性不應被低估:它使行動式時鐘的發展以及隨後的懷錶演變成為可能。許多高階彈簧驅動的計時器,例如航海天文鐘,一直沿用這種裝置,直到第二次世界大戰之後。

創新鐘錶裝置

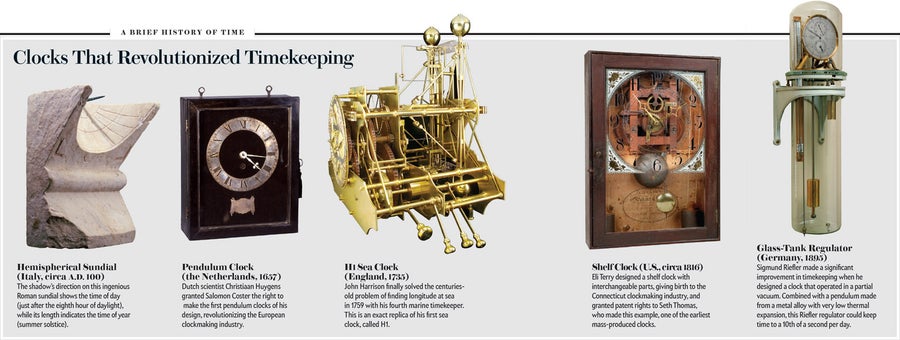

在 16 世紀,丹麥天文學家第谷·布拉赫和他的同時代人試圖將時鐘用於科學目的,但即使是最好的時鐘仍然過於不可靠。特別是天文學家需要更好的工具來定時恆星的凌日,從而繪製更精確的天體圖。事實證明,擺錘是提高計時器精度和可靠性的關鍵。義大利物理學家和天文學家伽利略以及在他之前的其他人對擺錘進行了實驗,但一位名叫克里斯蒂安·惠更斯的 27 歲荷蘭天文學家和數學家於 1656 年聖誕節發明了第一個擺鐘。惠更斯立即認識到他的發明的商業和科學意義,並在六個月內,海牙當地的一家制造商獲得了生產擺鐘的許可。

圖片來源:David Penney (石英); Alan Daniels (銫)

惠更斯發現,擺錘在圓形弧線中擺動時,小幅振盪比大幅振盪完成得更快。因此,擺錘擺動幅度的任何變化都會導致時鐘走快或走慢。惠更斯意識到,保持從一次擺動到另一次擺動的恆定幅度是不可能的,因此他設計了一種擺錘懸掛裝置,使擺錘球沿擺線形狀的弧線而不是圓形弧線運動。從理論上講,這使其能夠在相同的時間內振盪,而與其幅度無關[見上方第一張圖示]。擺鐘的精度大約是其前輩的 100 倍,將每天典型的快慢 15 分鐘減少到每週約 1 分鐘。這一發明的訊息迅速傳播,到 1660 年,英國和法國的工匠們正在開發他們自己版本的這種新型計時器。

擺錘的出現不僅提高了對時鐘的需求,也導致了時鐘作為傢俱的發展。民族風格很快開始出現:英國製造商設計錶殼以適應鐘錶機芯;相比之下,法國人更注重錶殼的形狀和裝飾。然而,惠更斯對這些時尚幾乎不感興趣,他將大部分時間都用於改進該裝置,既用於天文用途,也用於解決在海上尋找經度的問題。

1675 年,惠更斯設計了另一項基本改進,即螺旋遊絲。正如重力控制時鐘中擺錘的擺動振盪一樣,這種彈簧調節行動式計時器中平衡輪的旋轉振盪。平衡輪是一個精細平衡的圓盤,在一個方向上完全旋轉,然後在另一個方向上完全旋轉,一遍又一遍地重複這個迴圈[見上方第一張圖示]。螺旋遊絲徹底改變了手錶的精度,使其能夠將時間保持在每天一分鐘之內。這一進步幾乎立即引發了手表市場的興起,手錶現在不再像以前那樣戴在脖子上的鏈子上,而是放在口袋裡。它還增加了對手持式日晷的需求,手錶可以透過手持式日晷來設定時間。

大約在同一時間,惠更斯聽說了英國的一項重要發明。錨式擒縱機構與他一直在擺鐘中使用的叉式擒縱機構不同,它允許擺錘在如此小的弧線中擺動,以至於保持擺線路徑變得不必要。此外,這種擒縱機構使使用長秒擺擺錘成為可能,從而導致了新的錶殼設計的發展。長箱鍾,自 1876 年以來俗稱祖父鍾(以美國人亨利·克萊·沃克的一首歌曲命名),開始成為最流行的英國風格之一。帶有錨式擒縱機構和長擺錘的長箱鍾可以將時間保持在每週幾秒鐘之內。著名的英國鐘錶匠托馬斯·湯普森,以及後來的他的繼任者喬治·格雷厄姆,後來改進了錨式擒縱機構,使其在沒有反衝的情況下執行。這種改進的設計,稱為停秒式擒縱機構,成為未來 150 年精密計時中最廣泛使用的型別。

解決經度問題

1675 年,英國皇家格林威治天文臺成立時,其部分章程是找到“各地渴望已久的經度”。第一任皇家天文學家約翰·弗拉姆斯蒂德使用裝有錨式和停秒式擒縱機構的時鐘,來記錄恆星穿過子午線的確切時刻,子午線是一條假想線,連線天球的兩極並定義夜空中正南點。這使他能夠比以往僅透過使用六分儀或象限儀進行角度測量來收集更準確的恆星位置資訊。

儘管航海家可以透過測量太陽或北極星在地平線上的高度來找到他們的緯度(他們位於赤道以北或以南的位置),但天空並沒有為尋找經度提供如此直接的解決方案。風暴和海流經常使人們試圖跟蹤跨越大洋的距離和方向的努力受挫。由此產生的導航錯誤使航海國家付出了沉重的代價,不僅航程延長,而且還造成了生命、船舶和貨物的損失。

1707 年,英國政府親身體驗了這種困境的嚴重性,當時一名艦隊海軍上將和 1600 多名水手在皇家海軍四艘艦艇於錫利群島海岸附近沉沒的事故中喪生。因此,在 1714 年,英國透過議會法案,為海上尋找經度的實際解決方案提供了豐厚的獎金。最高獎金為 20,000 英鎊(大約是當時熟練工程師年薪的 200 倍),將頒發給能夠將船舶經度確定在半度或 30 海里以內的儀器的發明者,該經度是在前往西印度群島港口的航程結束時計算的,其經度可以使用經過驗證的陸地方法準確確定。

鉅額獎勵吸引了大量異想天開的計劃。因此,經度委員會,即被任命審查有希望的想法的委員會,在 20 多年的時間裡沒有舉行會議。然而,長期以來已知有兩種方法在理論上是合理的。第一種稱為月距法,涉及精確觀察月球相對於恆星的位置,以確定參考點的時間,從中可以測量經度;另一種方法需要一個非常精確的時鐘來進行相同的確定。由於地球每 24 小時旋轉一次,或每小時旋轉 15 度,因此兩小時的時差表示 30 度的經度差。在海上保持精確時間似乎存在著難以克服的障礙——其中包括船舶經常發生的劇烈運動、極端溫度變化以及不同緯度的重力變化——這導致英國物理學家艾薩克·牛頓和他的追隨者認為,月距法雖然有問題,但卻是唯一可行的解決方案。

然而,牛頓錯了。1737 年,委員會終於召開了第一次會議,討論一位最不可能的候選人,一位名叫約翰·哈里森的約克郡木匠的工作。哈里森的大型且相當笨重的經度計時器已在前往裡斯本的航行中使用,並在返程中證明了其價值,將導航員對船舶經度的推算誤差糾正了 68 英里。然而,它的製造者並不滿意。他沒有要求委員會進行西印度群島的試驗,而是要求並獲得了財政支援來建造一臺改進的機器。

經過兩年的工作,哈里森仍然對他的第二次努力感到不滿,他開始了第三次努力,並在上面工作了 19 年。但是,當它準備好進行測試時,他意識到他的第四個航海計時器,一個他一直在同時開發的五英寸直徑的手錶,更好。在 1761 年前往牙買加的航行中,哈里森的超大手錶表現良好,足以贏得獎金,但委員會拒絕在沒有進一步證據的情況下給他應得的報酬。1764 年的第二次海上試驗證實了他的成功。哈里森不情願地獲得了 10,000 英鎊。直到 1773 年喬治三世國王介入後,他才收到剩餘的獎金。哈里森的突破激發了進一步的發展。到 1790 年,航海天文鐘已經非常完善,以至於其基本設計從未需要改變。

批次生產的計時器

在 19 世紀之交,時鐘和手錶相對精確,但仍然很昂貴。康涅狄格州沃特伯裡的兩位投資者認識到低成本計時器的潛在市場,採取了行動。1807 年,他們與附近普利茅斯的鐘表匠伊萊·特里簽訂了一份為期三年的合同,用木材製造 4,000 臺長箱鍾機芯。一筆可觀的首付款使特里有可能在第一年專門製造用於批次生產的機器。透過製造可互換的零件,他在合同條款內完成了工作。

幾年後,特里設計了一款採用相同批次生產技術的木製機芯壁爐鍾。與需要買家單獨購買錶殼的長箱鍾設計不同,特里的壁爐鍾是完全獨立的。顧客只需要將其放在水平的架子上並上弦即可。只需 15 美元左右的適中價格,許多普通人現在就可以買得起時鐘了。這一成就促成了後來成為著名的康涅狄格州制鐘業的建立。

在 19 世紀鐵路擴張之前,美國和歐洲的城鎮使用太陽來確定當地時間。例如,由於波士頓的中午比馬薩諸塞州伍斯特的中午早大約三分鐘,因此波士頓的時鐘比伍斯特的時鐘快大約三分鐘。然而,不斷擴充套件的鐵路網路需要一個統一的時間標準,適用於沿線所有車站。天文臺開始透過電報向鐵路公司釋出精確時間。第一個公共時間服務於 1851 年推出,基於從馬薩諸塞州劍橋市的哈佛大學天文臺接線的時鐘節拍。皇家天文臺於次年推出了其時間服務,為英國建立了單一標準時間。

圖片來源:Stephen Pitkin

美國於 1883 年建立了四個時區。到第二年,所有國家的政府都認識到全球統一時間標準對航海和貿易的好處。在 1884 年於華盛頓特區舉行的國際子午線會議上,地球被劃分為 24 個時區。代表們選擇皇家天文臺作為本初子午線(零度經度,從中測量所有其他經度的線),部分原因是世界上三分之二的航運已經使用格林威治時間進行導航。

大眾手錶

那個時代的許多鐘錶匠意識到,如果能夠降低生產成本,手錶市場將遠遠超過時鐘市場。然而,批次製造手錶的可互換零件的問題要複雜得多,因為製造必要的小型化元件所需的精度要高得多。儘管自 18 世紀後期以來歐洲已經建立了批次生產的改進措施,但歐洲製表商擔心市場飽和並威脅到工人的工作,因此放棄傳統做法,扼殺了引入機器生產可互換手錶零件的大多數想法。

緬因州的一位名叫亞倫·L·丹尼森的鐘表匠感到不安的是,美國製表商似乎無法與控制著 1840 年代後期市場的歐洲同行競爭,他會見了在馬薩諸塞州羅克斯伯裡建立了一家成功的鐘表和天平製造企業的愛德華·霍華德,討論手錶的批次生產方法。霍華德和他的合夥人為丹尼森提供了空間來試驗和開發該專案的機器。到 1852 年秋季,在丹尼森的監督下完成了 20 塊手錶。他的工人在第二年春天完成了 100 塊手錶,一年後又生產了 1,000 多塊手錶。到那時,羅克斯伯裡的製造設施證明太小了,因此新命名的波士頓手錶公司搬到了馬薩諸塞州沃爾瑟姆,到 1854 年底,該公司每週組裝 36 塊手錶。

美國沃爾瑟姆手錶公司,正如它最終為人所知的那樣,極大地受益於內戰期間對手錶的巨大需求,當時聯邦軍隊使用手錶來同步行動。製造技術的改進進一步提高了產量,並顯著降低了價格。與此同時,其他美國公司成立,希望搶佔蓬勃發展的貿易的一部分。瑞士人此前一直主導著該行業,當他們在 1870 年代的出口額驟降時,他們變得擔憂起來。他們派往馬薩諸塞州的調查員發現,不僅沃爾瑟姆工廠的生產率更高,而且生產成本也更低。即使是一些低檔美國手錶也可以期望保持相當好的時間。手錶終於成為大眾可以接受的商品。

由於女性在 19 世紀佩戴過手鐲式手錶,因此手錶長期以來被認為是女性的裝飾品。然而,在第一次世界大戰期間,懷錶被改裝,可以綁在手腕上,在戰場上可以更容易地看到時間。在一次大規模營銷活動的幫助下,戰後男性佩戴手錶的時尚風靡一時。自動上鍊機械腕錶在 1920 年代問世。

高精度時鐘

在 19 世紀末,總部位於慕尼黑的西格蒙德·裡弗勒開發了一種革命性的新型調節器設計——一種高精度計時器,用作控制其他計時器的標準。裡弗勒的調節器 housed 在部分真空中以最大限度地減少氣壓的影響,並配備了一個基本上不受溫度變化影響的擺錘,達到了每天十分之一秒的精度,因此被幾乎所有天文臺採用。

幾十年後,英國鐵路工程師威廉·H·肖特取得了進一步的進展,他設計了一種所謂的自由擺鐘,據說其計時精度約為每年一秒。肖特的系統包含兩個擺鐘,一個“主”鍾(housing 在一個真空罐中),另一個“從”鍾(包含時間表盤)。每 30 秒,從鍾向主鐘擺錘發出電磁脈衝,並反過來受到主鐘擺錘的調節,因此幾乎不受機械干擾。

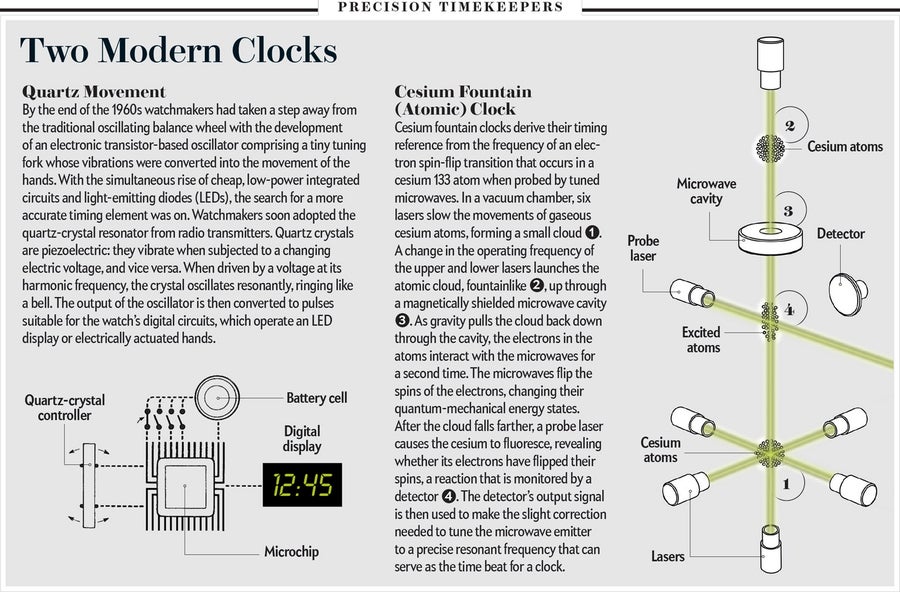

儘管肖特鍾在 1920 年代開始取代裡弗勒成為天文臺調節器,但它們的優勢是短暫的。1928 年,當時在紐約市貝爾實驗室的工程師沃倫·A·馬裡森發現了一種極其均勻且可靠的頻率源,這對計時的影響就像 272 年前的擺錘一樣具有革命性意義。石英晶體最初是為無線電廣播而開發的,當受到電流激發時,它會以高度規則的速率振動[見上方第二張圖示]。1939 年安裝在皇家天文臺的第一個石英鐘每天的誤差僅為千分之二秒。到第二次世界大戰結束時,這種精度已提高到相當於每 30 年一秒的誤差。

然而,石英晶體技術並沒有長期保持首要頻率標準的地位。到 1948 年,華盛頓特區國家標準局的哈羅德·里昂斯和他的同事們已經將第一個原子鐘建立在一個更精確和穩定的計時源之上:原子的自然共振頻率,即其兩個能級之間的週期性振盪[見上方第二張圖示]。1950 年代在美國和英國進行的後續實驗導致了銫束原子鐘的研製。今天,世界各地銫鐘的平均時間為協調世界時提供了標準頻率,其精度優於每天一納秒。

直到 20 世紀中葉,恆星日,即地球繞軸自轉相對於恆星的週期,被用來確定標準時間。儘管自 18 世紀後期以來人們就懷疑我們星球的軸向自轉並非完全恆定,但這種做法一直被保留下來。然而,能夠測量地球自轉差異的銫鐘的出現意味著有必要進行改變。基於銫原子共振頻率的秒的新定義於 1967 年被採用為新的標準時間單位。

時間的精確測量對於科學和技術至關重要,因此對更高精度的追求仍在繼續。原子鐘的效能在過去 50 年中每十年至少提高 10 倍。但在過去十年中,原子鐘精度的提高速度顯著加快。雷射科學的最新進展——特別是獲得諾貝爾獎的飛秒雷射頻率梳的開發——和原子物理學使得許多新型光學原子鐘得以開發,其中一些基於電磁阱中單離子的躍遷,另一些基於雷射束形成的光晶格中冷中性原子的集合。其中一些原子鐘的穩定性已經達到每天幾百飛秒以內,並且仍在快速改進。

在這樣的效能水平下,以前可以忽略不計的影響變得重要且可測量。例如,最好的原子鐘現在可以測量樓梯臺階距離上的重力變化、心臟和大腦活動產生的微小磁場以及其他量,例如溫度和加速度。公司現在正在製造四分之一大小的“晶片級”原子鐘。除了以越來越高的精度計時外,新一代原子鐘還將用作無數應用的出色感測器,並將變得越來越小、更便攜。

儘管我們未來測量時間的能力肯定會提高,但任何事物都無法改變一個事實,那就是時間是我們永遠不會嫌多的東西。