天文學家首次觀察到早期宇宙中時間以慢動作流逝,證實了阿爾伯特·愛因斯坦關於宇宙膨脹扭曲現實效應的百年思想。

透過追蹤宇宙僅有十億年(不到現在年齡的十分之一)時星系中發光物質的閃爍光芒,兩位研究人員發現,當時的事件發生速度似乎比正常速度慢五倍。他們的發現於本月早些時候發表在《自然·天文學》雜誌上。

“幾十年來,艾薩克·牛頓為我們描繪了一個宇宙圖景,其中空間和時間是固定的,宇宙中每隻時鐘都以完全相同的速率滴答作響。然後愛因斯坦打破了這種圖景,他提出時間實際上是可塑的和相對的,”悉尼大學的天體物理學家、該研究的主要作者杰倫特·劉易斯說。“現在我們已經證明,愛因斯坦再次是正確的。”

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續刊登關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的報道。

愛因斯坦關於早期宇宙時間流逝速度較慢的概念出現在 20 世紀 20 年代後期,當時天文學家正在發現宇宙膨脹。人們發現天空中的星系正以高速遠離銀河系,被不斷增長的空隙所裹挾——而且它們離我們越遠,飛行的速度就越快。這不僅意味著宇宙曾經小得多、密度大得多——起源於某個緊湊的原始點的“大爆炸”——而且意味著我們可見的最遙遠星系應該以接近光速的速度後退。

根據愛因斯坦的狹義相對論和廣義相對論,這兩種情況都會改變時間的流逝。來自遙遠星系的光線從早期宇宙深處稠密宇宙的較強引力束縛中穿過不斷膨脹的宇宙傳播到地球時,它必須穿越越來越廣闊的空間才能到達地球。因此,時間變得拉伸,這種現象被稱為時間膨脹:100 億年前的時鐘對於當時的觀察者來說會以正常速率滴答作響,但從今天的人的角度來看,它似乎滴答作響慢得多。

天文學家此前已經驗證了宇宙 138 億年曆史中大約一半時間的慢動作宇宙,方法是檢查大約六十億到七十億年前爆炸的被稱為超新星的巨大爆炸恆星發出的光。但是,此類超新星太微弱了,無法在探測早期宇宙紀元所需的巨大距離上進行觀測。

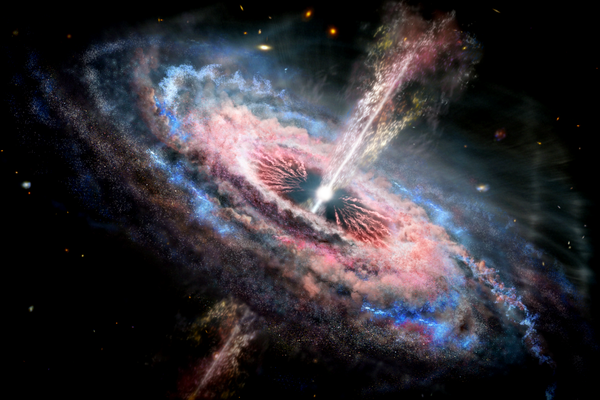

因此,劉易斯和天體統計學家布倫登·布魯爾轉而研究更大、更明亮的天體,即類星體——由超大質量黑洞吞噬遙遠星系中心的 газо形成的明亮天體信標。氣體堆積並螺旋盤旋,以接近光速的速度漏入吞噬型黑洞,在那裡它被加熱到數萬億華氏度的溫度,併發出在宇宙中可見的白熾光芒。

但這種光芒並不穩定。黑洞是凌亂、斷斷續續的吞噬者——萬億度氣體吞嚥下去可能不太像順滑的奶昔,而更像塊狀花生醬。儘管這種變異性使類星體更容易識別,但它使它們作為宇宙時間標準標記的用途變得複雜。如果說超新星類似於煙花,燃燒明亮且迅速消逝,那麼類星體的亮度變化更像股市,具有動盪閃爍的不可預測模式。事實上,之前的研究未能發現非常遙遠的類星體和相對較近的類星體之間存在時間膨脹效應。

“早期的發現啟發了一些邊緣宇宙學家質疑類星體的變異性是否符合我們現有的宇宙模型。甚至有人建議我們長期以來持有的宇宙正在膨脹的基本觀點是錯誤的,”劉易斯說。他補充說,這些研究使用了小樣本或在短時間內觀察了類星體。

相比之下,劉易斯和布魯爾使用了一個新的、更廣泛的資料集:他們總共觀察了 190 個類星體,涵蓋了從大約 25 億年前到 120 億年前的宇宙時間範圍。在二十年的跨度內,每個類星體的閃爍都在多個波長下被觀察了數百次。

兩人還將類星體按內在光度進行分組。“我們將明亮的類星體與明亮的類星體放在一起,將微弱的類星體與微弱的類星體放在一起,”劉易斯說。這種方法最大限度地減少了在明顯不同的類星體型別之間進行“蘋果與橙子”比較的可能性,並使研究人員能夠校準每個類星體的“滴答”,從而更確定光波動中的某些觀察到的差異是由時間膨脹引起的。

最終,研究人員發現類星體時鐘的滴答聲表現得正如愛因斯坦相對論所預測的那樣。在遙遠星系中發現的類星體比在稍後、附近的宇宙中誕生的類星體滴答作響得慢,時間膨脹使最遙遠的類星體看起來以標準速度的五分之一的緩慢速度執行。

安大略省 Perimeter 理論物理研究所霍金宇宙學和科學傳播主席凱蒂·麥克說,這些發現為圍繞類星體行為的各種不確定性提供了清晰的認識。具體而言,該研究證實類星體符合共識預期——並且它加強了天文學家在研究類星體時需要考慮時間膨脹的必要性。

“這是首次透過類星體清楚地觀察到時間膨脹效應,並且令人欣慰的是,那裡沒有發生任何奇怪的事情,”麥克說,她沒有參與這項研究。

雖然天文學家已經預料到古代宇宙中存在這種效應,但這一預測仍然需要檢驗。愛丁堡大學天文學研究所的名譽研究員邁克爾·霍金斯說,這項研究提醒科學家們避免對已建立的宇宙學模型感到自滿,他補充說,愛因斯坦的廣義相對論在提出時顛覆了數百年的科學。霍金斯本人此前曾進行過未能檢測到類星體時間膨脹的研究,他說這突顯了該領域持續調查和改進的重要性。

“為了維護科學實踐,你必須保持懷疑態度直到最後,因此繼續檢驗即使是最完善的宇宙理論也至關重要,”霍金斯說。作為下一步,他希望看到未來的研究用更大的類星體樣本複製分析,這些類星體源自宇宙過去更深處的星系。

對於劉易斯來說,這項工作不僅僅是對愛因斯坦和現代宇宙學的辯護。古代類星體的準確時間戳也可能有助於進一步探索暗能量的性質,暗能量被認為是導致宇宙膨脹令人驚訝的加速的神秘力量。

“標準化和確認我們的模型最終是邁向下一代的一步,”劉易斯說。“現在的目標是以儘可能詳細的方式繪製宇宙的膨脹圖。”