在地球上,很少有人熟悉行星傾斜度的概念,但我們都感受到了它的影響:傾斜度衡量的是行星軌道相對於其恆星的傾斜度,正是這種傾斜度創造了地球四季的變化。現在,天文學家們提出,傾斜度的變化可能會產生更大的影響。

根據發表在《自然·天文學》上的新研究,當行星的自轉和軌道恰好對齊時,它們可以使世界傾斜到足以迫使其更遠或更靠近恆星的位置。這些發現可能有助於解釋美國國家航空航天局的開普勒太空望遠鏡發現的數千個世界中潛藏的近十年的謎團。

儘管季節對我們的生活至關重要,但在考慮塑造整個行星(從地核到地殼再到雲層頂部)的力量時,季節通常被視為幾乎只是舍入誤差。再加上目前很難測量系外行星的傾斜度,這導致大多數天文學家在模擬行星系統的演化時大多忽略了傾斜度。然而,在他們的研究中,耶魯大學的合著者莎拉·米爾霍蘭和格雷格·勞夫林揭示了傾斜度驅動的潮汐可能產生巨大的影響。“大的傾斜度會產生更強的潮汐,而潮汐會使行星移動,”米爾霍蘭說。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

行星配對

在開普勒之前,天文學家只知道少數幾個系外行星系統,其中大多數只包含一個已知的世界。基於對我們太陽系的研究,他們預計許多行星會以共振方式配對,這種效應是指世界之間的引力相互作用確保它們的軌道週期以小整數的比率出現。例如,與內行星共振的外行星可能每繞恆星一週,其更近的伴星就會繞兩圈,形成所謂的 2:1 共振。結果是兩個世界形成非常穩定的配置,每次它們都在軌道上的同一位置彼此經過。人們認為,這種共振發生在行星生命的早期,當世界在新生的恆星周圍形成的氣體和塵埃盤中相互碰撞時產生。

我們太陽系的行星不屬於這些模式,但它們的許多衛星卻屬於。氣態巨行星的幾顆衛星以這種共振方式結合在一起。“這種情況發生的頻率遠高於純粹的偶然性,”馬里蘭大學帕克分校的道格拉斯·漢密爾頓說,他沒有參與這項新研究。

事實證明,開普勒特別擅長探測多行星系統,在這些系統中,世界緊密地擠在一起,以共振配置排列。但是,當開普勒的第一批世界於 2010 年釋出時,天文學家很快意識到有些不對勁。配對行星被證明很常見,但大多數行星都略微不同步——剛好超出共振的範圍,彼此經過的速度比預期的稍慢或稍快。似乎某種未知的力量將配對行星推開了。“那是一個令人興奮的結果,”楊百翰大學研究系外行星的天文學家達林·拉戈津說,他幫助揭開了 2011 年的謎團。

幾乎立刻,天文學家就撲向了這個謎題。據未參與這項新研究的拉戈津說,科學家們懷疑行星在早期配對成共振,然後受到某種干擾。嫌疑物件包括小行星推擠行星、圓盤氣體消散時產生的壓力以及恆星引力產生的潮汐,但這些似乎都無法奏效——至少直到米爾霍蘭和勞夫林將目光轉向傾斜度。

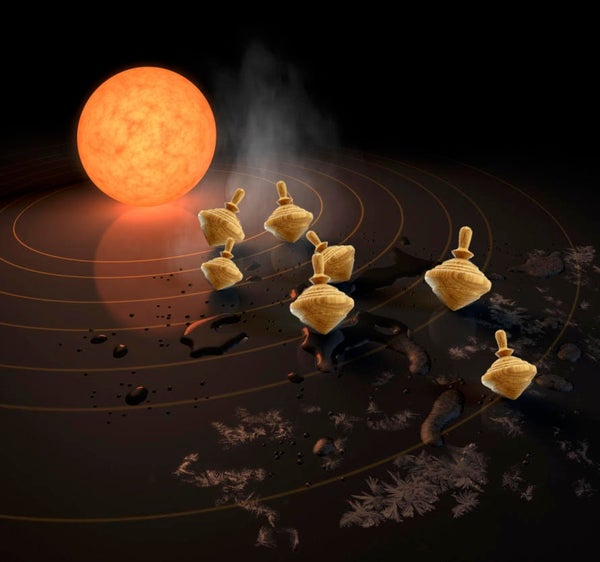

搖擺的盤子,旋轉的陀螺

標準形成理論認為,當行星誕生時,它們的赤道指向恆星,而它們的兩極筆直指向包圍它們的圓盤外部。在其生命週期中與其他物體的相互作用可能會改變它們的傾斜度,使其稍微或非常傾斜。地球目前的傾斜度為 23.5 度,據信是受到其衛星月球的影響。相比之下,天王星的傾斜度為 97.9 度,其兩極與太陽在同一平面上——據推測,這是很久以前的某種驚天動地的撞擊造成的。

無論其根本原因是什麼,行星的傾斜度都會隨著其旋轉而表現出進一步的變化,很像旋轉陀螺的擺動。在大約 40,000 年的時間裡,地球的傾斜度在 22.1 度到 24.5 度之間波動。與此同時,北極本身也不會停留在同一個位置;它也會像在盤子上移動的陀螺底部一樣稍微擺動,週期約為 26,000 年,稱為自旋歲差。所有這些都發生在行星在橢圓軌道上繞太陽執行時。但這還不是全部!橢圓軌道本身也在稍微移動,保持相同的距離,但圍繞恆星非常緩慢地旋轉。

只要每次變化跨越的時間量不同,它們就會保持分離,互不影響。但是米爾霍蘭和勞夫林發現,如果軌道橢圓移動所需的時間等於自旋歲差的單個環星週期的時間,兩者就會產生強大的協同作用。“當這兩者變得相等時,它們就會鎖定在一起,”勞夫林說。“你改變一個,另一個也會和諧地變化。”

勞夫林最喜歡的演示這種難以理解的關係的方式是一個簡單的木製陀螺,放在餐盤上旋轉,其中陀螺充當行星,餐盤充當其軌道。透過以完全正確的速度來回晃動餐盤,可以使陀螺在原本應該停止旋轉之後繼續旋轉很長時間。當餐盤的晃動和陀螺的旋轉以相同的速度發生時,它們就會聯絡起來,因此餐盤運動的變化會影響陀螺。“這是一個有形的類比,非常接近行星在自轉和軌道方面所經歷的情況,”米爾霍蘭說。

對於行星來說,傾斜度驅動的軌道變化發生在它們生命的早期。在大約 1000 萬年的時間裡,它們形成盤中的氣體消失了,被不斷生長的巨行星吞噬或被恆星風吹走。由於幾乎沒有剩餘的氣體可以抵抗,行星停止漂移並穩定在穩定的軌道上;這種穩定作用減緩了行星的自旋歲差,延長了歲差完成一次旋轉所需的時間。最後,這種減速緩慢地迫使行星越來越向側面傾斜。

這種變化並非沒有代價。“如果你傾斜行星,實際上會增強潮汐的強度,”漢密爾頓說。然後,這些潮汐以非常緩慢的速度將行星推出軌道,最終導致一群世界略微偏離與其鄰近行星的精確軌道和諧——這與開普勒資料中首次發現的令人困惑的脫節相同。“這是一個非常有趣和巧妙的解決方案,可能最終成為主要因素,”拉戈津說。(至少對於系外行星來說是主要的——米爾霍蘭和勞夫林的提議不適用於我們本土的軌道共振例子,即太陽系豐富的衛星系統,因為這些衛星仍然被其行星的潮汐效應鎖定在位置上。)

米爾霍蘭和勞夫林的努力可能是解決開普勒謎團的必要的第一步,但不太可能是最後一步。“傾斜度是人們忽略的一件事,因為他們對觀察到它感到絕望,”芝加哥大學的天文學家丹尼爾·法布里基說,他沒有參與這項工作。他確信這項新研究將促使更多天文學家重新審視傾斜行星的影響,這反過來可能會揭示尚未考慮到的進一步複雜性。

傾斜的世界

改變行星向太陽傾斜的方式會對行星產生幾個重要的影響。恆星的潮汐力足以在附近的行星周圍產生隆起——而開普勒行星都足夠靠近以體驗到這種效應。行星內部物質的運動會產生熱量,使世界內部變暖,並可能為火山爆發和其他地質現象提供動力。木星的衛星木衛一就是這種情況。儘管木衛一沒有很高的傾斜度,但由於木星的引力,其橢圓軌道按摩著衛星的內部。結果是一顆微小的衛星,它是太陽系中火山活動最活躍的天體。這並不意味著大多數傾倒的行星看起來都像木衛一,但“這種情況很容易發生,”勞夫林說。

傾斜也會影響系外行星的天氣模式。該研究考慮的開普勒的大多數發現之前被認為是“潮汐鎖定”的,其中一個半球永久地面向行星的宿主恆星,形成永久的晝夜兩側。傾斜行星會將其從這種負擔中解放出來,但可能會深刻地改變盛行風,並且在某些情況下會產生極其漫長的晝夜,每個晝夜持續行星半年的時間。美國國家航空航天局即將發射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡應該能夠讓天文學家研究晝夜之間的這種差異,並可能梳理出這些世界的傾斜度。“我們可以看到行星在整個軌道上的熱輻射以及晝夜兩側之間的差異,”米爾霍蘭說。“這可能是傾斜度的跡象。”

儘管拉戈津和漢密爾頓對結果持樂觀態度,但法布里基並不完全確定新發現將解釋開普勒揭示的所有奇怪堆積的行星。“我並不完全相信它會解釋一切,但他們已經證明這是一種重要的機制,”他說。勞夫林指出,這並非旨在解釋每個軌道剛好偏離中心的行星。畢竟,有些行星最終會因隨機機會而進入這樣的軌道。相反,他說,該理論旨在解釋開普勒揭示的過量行星。就其本身而言,它不允許研究人員指出單個行星並說出其軌道是來自隨機機會還是其傾斜度將其推開。再次想想天王星及其偏離軌道的自轉——可能是由於一次偶然的行星撞擊造成的,而不是天體力學微妙的必然性。

米爾霍蘭和勞夫林仍然保持樂觀。“我們認為這解釋了過去幾年一直困擾行星科學家的謎團,”勞夫林說。